好事不过分兴奋,坏事也不过分沮丧,时间能治愈一切。

——姚瑞江

时间能治愈一切

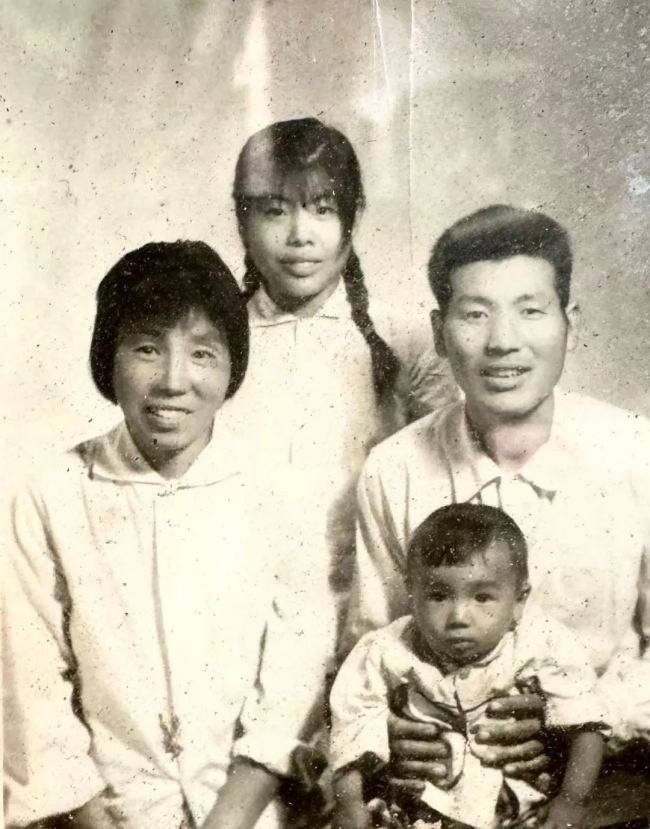

时光如犁,既抚平沟壑也滋养新生。我自黑土地走来,父亲的木工刨花与母亲的炊烟织就了童年经纬。五斗柜的榫卯结构、镰刀的木柄弧度,这些农耕文明的美学密码早已刻入血脉。小学美术课上那幅四季草木图,不仅赢得老师赞许,更让我触摸到艺术与生命的同频共振。

全家福

儿童时期家庭合影

20世纪80年代的小人书是我最初的美术私塾,《三国演义》连环画里的人物衣袂教会我线条叙事。中考落榜后的自费高中岁月,那群挟着画夹穿梭校园的身影,为我推开另一扇命运之门。徐书瑞学长赠予的安格尔素描集,让我懂得炭笔也能雕刻时光——那些在画室与黄牛拉麦为伴的寒暑,最终化作高考速写9.7分的答卷(满分10分)。另有一个创作科目,即以“假日”为题进行创作,由于我自身切实的生活经历,我描绘了真实的农村劳作场景,作品充满了朴素的乡土气息。在满分30分的试卷中,我获得了28分的高分。当年以全省第六的成绩,考上了梦寐以求的哈尔滨师范大学,该创作中所描绘的满载麦穗的牛车,正是最深情的毕业礼。

备战高考期间画的素描

在哈尔滨师范大学求学,我上的第一堂水墨课,授课老师是高卉民教授。面对生宣的晕染特性,我这个握惯铅笔的农家子弟笨拙得像初始学步的孩童一样。八载寒窗叩开国展之门,却始终记得老师高卉民的箴言:写意之魂不在师古人,而在阡陌纵横的乡野。

与老师高卉民教授

2013年到中央美术学院访学是自我突围的艺术战役。我将李洋教授人物画的线性美学注入花鸟创作,与熊晓东、曹巍、夏溢等青年才俊的艺术交流碰撞出新的艺术思想的火花。三年淬炼,不仅让我重塑笔墨语言,更让我在四十不惑之年完成从讲师到教授的蜕变。

与好友徐书瑞合影

自己和自己玩儿也是一件很幸福的事,独处时光常被我酿成琥珀色的诗。指尖摩挲着相机的金属机身,快门轻响应和着黑胶唱片里流淌的爵士乐,20世纪50年代的真空管音箱在暗夜里泛起温暖光晕。偶尔兴起便驱车夜奔,引擎轰鸣如战马嘶鸣,钢铁座驾既是骑士的甲胄,亦是丈量自由的铁尺。

收藏的摄影器材

闲暇时间摄影

生长于沟壑的人更懂得向阳而生的珍贵。初出茅庐便创办艺考工作室,既是偿还家庭负债的砖石,亦是托举弟弟求学的云梯。20年间数千学子从这里出发,他们眼里的星光常让我想起那个攥着炭笔站在画室门口的农村少年。妻子的理解如同砚中清水,默默调和着艺术理想与现实重担,在创业浪潮中为我稳住生活的船舵——这份笃定源于父母教导我们“责任比天赋更珍贵”的家训,如今已化作办公室墙上那张泛黄的全家福里永恒的笑意。

与夫人留念合影

(文/姚瑞江,来源:中国美术报)

姚瑞江作品欣赏

《墨染北疆》

200cm×200cm2024年

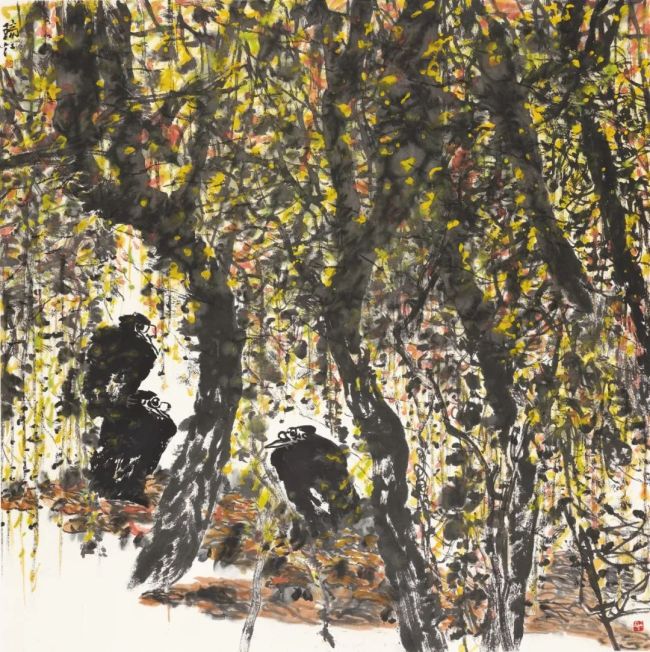

《秋意浓浓》

200cm×200cm2024年

《北秋》

240cm×200cm2020年

《静待佳音》

240cm×200cm2022年

《南风》

240cm×200cm2024年

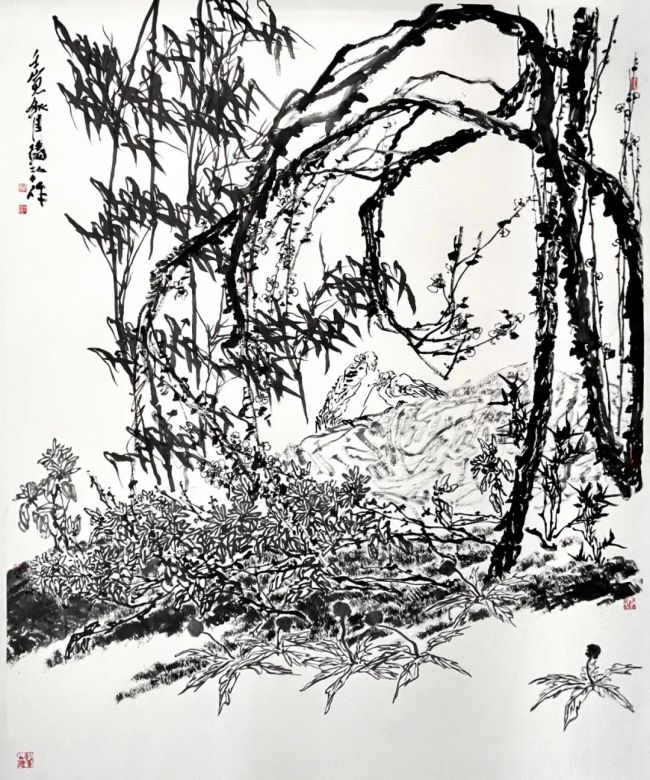

《桃花源》

240cm×200cm2024年

《晨雾》

240cm×200cm2025年

《黑土——生生不息》

240cm×200cm2020年

《塘》

240cm×200cm2024年

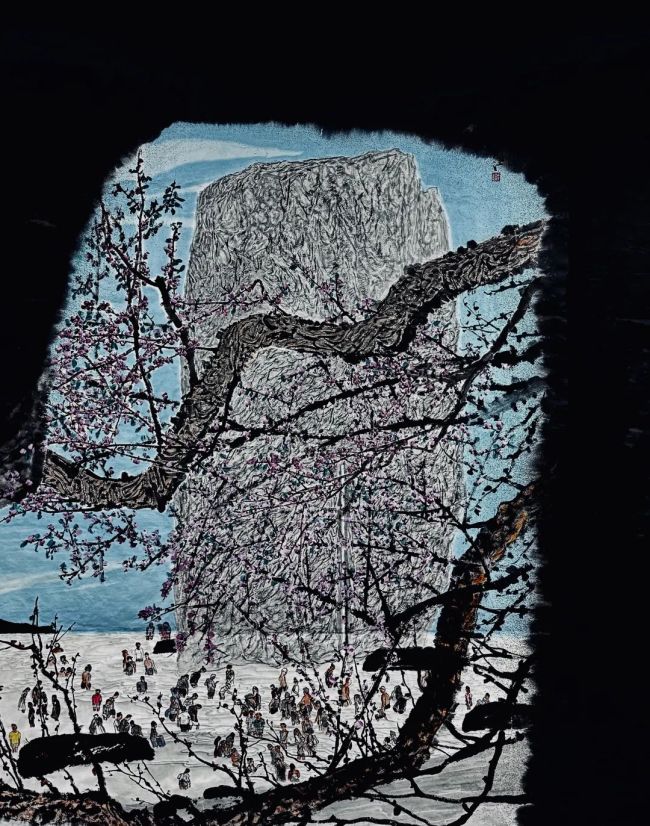

《桃花源》

240cm×200cm2023年

《落秋》

196cm×96cm2022年

《秋深》

196cm×96cm2023年

《太平图》

196cm×96cm2025年

画家简介

姚瑞江,哈尔滨师范大学美术学院教授、美术馆馆长,中国国家画院研究员,中国传媒大学中国画研究院研究员、博士研究生导师,美术学博士,中国美术家协会会员,黑龙江省美协理事、中国画艺委会副主任。2014年9月录取为中央美术学院骨干教师高级访问学者。