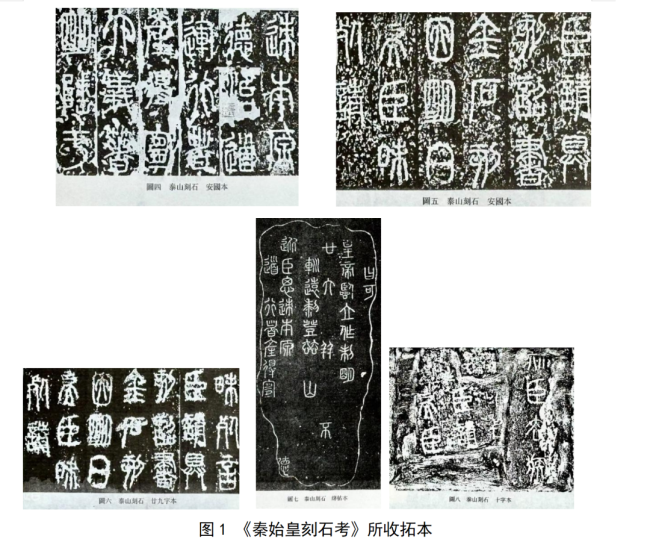

容庚在《秦始皇刻石考》中,首次指出《安国本》中有错讹的字形:“(安国本)其靡字作:(如图所示)

绛帖本作:(如图所示)

以绛帖本为胜……石花板滞,始皇颂与二世诏清晰相若,使为原拓本,宋庠、江休复二人不当不见,其从《秦篆谱》出而非原石拓本则无可疑。或者其王寿本乎?今所见泰山刻石以此本为最佳。”[容庚:《秦始皇刻石考》,《容庚学术著作全集》第22册,北京:中华书局,2011年,第557页。]裘锡圭在《文字学概要》中指出了《安国本》“平”字与《说文》篆形相合,但与秦汉文字不合。《秦汉时代的字体》一文中,又指出安国本的“临”字不如绛帖本。[裘锡圭:《秦汉时代的字体》,刘正成主编:《中国书法全集(7):秦汉刻石一》,北京:荣宝斋,1993年,第36页。]二十多年前,笔者曾经在容庚和裘锡圭研究的基础上,作《泰山刻石传本二种考》[刘绍刚:《泰山刻石传本二种考》,张荣生主编:《第二届全国书法教学论文集》,北京:解放军文艺出版社,2003年。修订稿又载湖南大学岳麓书院、西安碑林博物馆编《第八届中国书法史论国际研讨会论文集》,北京:文物出版社,2011年。]和《早期石刻拓本中的几个问题》[刘绍刚:《早期石刻拓本中的几个问题》,《书法丛刊》2005年第1期。],对传世的秦泰山刻石拓本结合秦诏版、印章、封泥等资料进行了详细的考证,指出《安国本》《绛帖本》各有优劣。即使是绛帖本所存《泰山秦篆谱》,也有在拓制时的加工,二本皆非原拓。今择其二本对照的字形,可以更清楚地说明这一点。

龚自珍曾题钱泳弟子双钩徐铉摹本云:“前年于王侍郎(绍兰)斋中,获见北宋拓碣石秦刻文,与《史记》绝异。可见文宝只解抄《史记》,非解造秦刻,作伪亦须学问耳。”[(清)龚自珍:《秦泰山刻石残字跋尾》,《龚自珍全集》,上海:上海人民出版社,1975年,第295—296页。]容庚驳曰:“钱跋明言‘墨迹双钩’,何来北宋拓本?使不见此拓本,未有不为龚氏所欺。以钱氏之才力,可以欺翁方纲、王绍兰、龚自珍诸人于一时,然终发其覆于后世。作伪固须学问,然心劳日拙之诮,岂不信然。”[容庚:《秦始皇刻石考》,《容庚学术著作全集》第22册,第562页。]可见石刻辨伪,须经得起历史的考验,非一时所能定论。伪刻即使能得逞于一时,也终将会被颠覆。

四

金其桢《秦始皇刻石探疑》一文发现《史记·秦始皇本纪》中记载的《东海上朐界刻石》,过去为研究秦刻石的学者所忽视。该文结合《史记·秦始皇本纪》“立石东海上朐界中”的记载,指出秦始皇在始皇三十五年(前212年)时还曾立石于东海上朐界。金其桢还引用了马衡先生在《凡将斋金石丛稿·中国金石学概要》中的一段论述:“秦刻石中惟碣石一刻曰刻碣石门,不云立石,疑即摩崖。”发现《史记》在记述秦始皇诸刻石时,确有称“立”和“刻”的不同。据此推论道:

被称为“刻”的并非仅有《碣石门刻石》一块,而还有始皇二十九年(前218年)的《之罘刻石》,如果马衡先生所说的“刻”者可能是摩崖石刻的话,那始皇二十九年(前218年)被称为“刻”的《之罘刻石》也应与《碣石门刻石》一样,可能是摩崖石刻。……(《峄山刻石》)虽然在《史记》中被称为“立石”,但从北魏郦道元《水经注》的有关记载来看,它并非是一块人工竖立的“立石”,而是一块摩崖石刻。《水经注·泗水》云:“漷水又迳鲁国邹山东南而西南流,《春秋左传》所谓峄山也。……秦始皇观礼于鲁,登于峄山之上,命丞相李斯大篆勒铭山岭……”[金其桢:《秦始皇刻石探疑》,《北京大学学报》(哲学社会科学版)2001年第6期。]