6月8日《光明日报》发表了仝涛《青海黄河源发现秦始皇遣使“采药昆仑”石刻:实证古代“昆仑”的地理位置》一文后,“昆仑刻石”在学界乃至社会上引起了广泛的讨论。大家从历史学、考古学、文字学、地质学、环境学及刻字工艺各方面,对这个刻石的文本、文字、历史记载、地理环境、刻石性质等问题提出了很多意见。我作为一个粗通文字与书法,又在文物研究部门工作多年的从业者,也写了一篇《“昆仑刻石”献疑》,[原载文化视界网,2025年6月17日。后以《“昆仑石刻”献疑》为题载《光明日报》2025年7月2日,第8版。]此文所说的行气、疏密、笔势等书法术语,当今研究古文字学的朋友很少使用,更遑论其他领域的朋友。书法是艺术,古文字学是科学,许多书法评论的词汇,或带有文学色彩、艺术描述,因其抽象晦涩,很少有纳入科学研究体系者。由此我想起了一些老辈的精研古文字,也兼善书法、鉴定收藏的学者,在他们的研究体系里,书法艺术的评判一直是一项重要的标准。当代的很多古文字学者,也十分重视书法、书体在古文字研究中的作用。

一

先说陈介祺先生。在旧金石学和新古文字学之间,陈介祺是一位重要的过渡人物。陈介祺是大收藏家,他收藏的青铜器除了大名鼎鼎的毛公鼎之外,还有商、周古钟11件,因书斋名为“十钟山房”。又因集藏三代及秦汉印约7000余方,名其楼曰“万印楼”。簠斋鉴精藏富,其一生所藏数万古器物,几无一伪品。对收藏的重器毛公鼎,陈介祺五易其稿,对铭文作出完整的释文,可以说奠定了他作为古文字家的地位。陈介祺也是一位书法家,精于鉴定的他,从书法角度对文物鉴定有很多精到的论述:

古人作字,其方圆平直之法,必先得于心手,合乎规矩,唯变所适,无非法者。是以或左或右或伸或缩,无不笔笔卓立,各不相乱,字字相错,各不相妨,行行不排比,而莫不自如,全神相应。[(清)陈介祺:《致潘祖荫书》,《秦前文字之语》卷1,济南:齐鲁书社,1991年,第39页。]

《献疑》一文所说的“笔势”,其实就是陈介祺所说的“方圆平直之法”。只有笔势一致,或曲或直,绝不杂乱,亦如簠斋所言“笔笔卓立,各不相乱”。所谓的行气、疏密的要求,也就是陈介祺所言的“字字相错,各不相妨,行行不排比,而莫不自如,全神相应”。或以为古之书手(刻手)水平有高低之分,然而其气绝不至断。

陈介祺在谈到古文字书法时说过:“古文字一篇中之气,一字中之气,一画中之气,岂今人所能伪哉。古人道理,大有不可以汉魏奇字与说文只订其偏旁例求之。”[(清)陈介祺:《致潘祖荫书》,《秦前文字之语》卷1,第27页。]陈介祺所说的“气”,是书法家、文物鉴定家经常使用的词汇,这属于千万次的经验所得,难以言表的概念。大概就是“道可道,非恒道也;名可名,非恒名也”之谓吧。

对于古器物鉴定中文字书法的重要,陈介祺还有一段精彩的论述:

不成字,不成文理,不成笔法,不成章法,何以为古文字。不真好,不真用心,见色泽即疑为字真,见形似而不求甚解。守真器数十百,见真拓数百纸,而复大收伪字,叶氏之覆辙也,岂可蹈之。蹈之则仍是玩物之习重,而好古文字之学轻。……古人之字只是有力,今人只是无力。古人笔笔到,笔笔起结立得住,贯得足,今人如何能及。不知只是未向此中追求,好古必以文字为主也。[(清)陈介祺:《致王懿荣书》,《秦前文字之语》卷2,第69—70页。]

其中所说“笔法”“章法”等书法术语,对于鉴定有文字类文物来说是不能不考量的基本因素。“笔笔起结立得住,贯得足”,就是说每一笔起笔、收笔都到位,气息通贯。陈介祺所说的“气”和“力”,是精通古文字和书法者才能心领神会的。

二

罗振玉、王国维、董作宾、郭沫若,被尊为甲骨文研究的“四堂”,四人在书法上的造诣也各有专长。罗振玉、董作宾的甲骨文工具书及其集联,对甲骨文书法迅速成为书坛一种“新兴”的书体起到了很大作用。董作宾的《甲骨文研究断代研究例》,将字形与书体都列入甲骨断代的十项标准之中。他把殷墟甲骨分为五大类。其书体风格概括为:第一类雄伟,第二类谨饬,第三类颓靡,第四类劲峭,第五类严整。[董作宾:《甲骨文断代研究例》,国立中央研究院编:《庆祝蔡元培先生六十五岁论文集》上册,北平:中央研究院,1933年,第421—423页。]

董彦堂在甲骨文研究中对字体的重视,也为之后的甲骨文学者所接受并发展。李学勤说:“卜辞的分类与断代是两个不同的步骤,我们应先根据字体、字形等特征分卜辞为若干类,然后分别判定各类所属时代。”[李学勤:《评陈梦家殷虚卜辞综述》,《考古学报》1957年第3期。]裘锡圭《论“历组卜辞”的时代》也从文例、字体、用字习惯、坑位、考古学地层五个方面详加论证。[裘锡圭:《论“历组卜辞”的时代》,《古文字研究》第6辑,北京:中华书局,1981年,第263—321页。]林沄认为:“无论是有卜人名的卜辞还是无卜人名的卜辞,科学分类的唯一标准是字体。”[林沄:《无名组卜辞中父丁称谓的研究》,《古文字研究》第13辑,北京:中华书局,1986年,第30—31页。]黄天树补充说:“林沄所说的字体,应该包括书体风格、字形结构和用字习惯三个方面。”[黄天树:《殷墟甲骨文断代研究概况——从混沌之中走出的甲骨文书法》,《书法研究》2024年第1期。]将书法风格摆在了甲骨文分类的第一位。

黄天树在前人对字体研究的基础之上,在2021年出版的43卷本《甲骨文摹本大系》一书中,在董作宾对甲骨文分为五大类的基础上,又将甲骨文的字体分为32类,可以说是将甲骨文的字体分成了更加细致的纲目。黄天树还特别提到了这种更加细致的分类,有利于书法家“保持一幅作品字体风格的一致性,可以避免把不同书体风格的字体杂凑在一起的弊病”,[黄天树:《殷墟甲骨文断代研究概况——从混沌之中走出的甲骨文书法》,《书法研究》2024年第1期。]这是深谙古文字的学者对书法风格一致性的真知灼见。书法创作,应该注意风格的一致,像早期的金文书法中,吴大澂等人的书法,就有商周战国文字时代、地域不分的问题,随着古文字研究的深入,像蒋师维崧、徐无闻等学者的书法,才注意到要将一幅作品中尽量不将时代、地域不同的文字混用,以保持一件作品的书法风格一致。而“昆仑刻石”上,杂有秦纪功刻石、诏版及秦简文字不同风格的字体,也是我们对“昆仑刻石”提出疑问的原因之一。

三

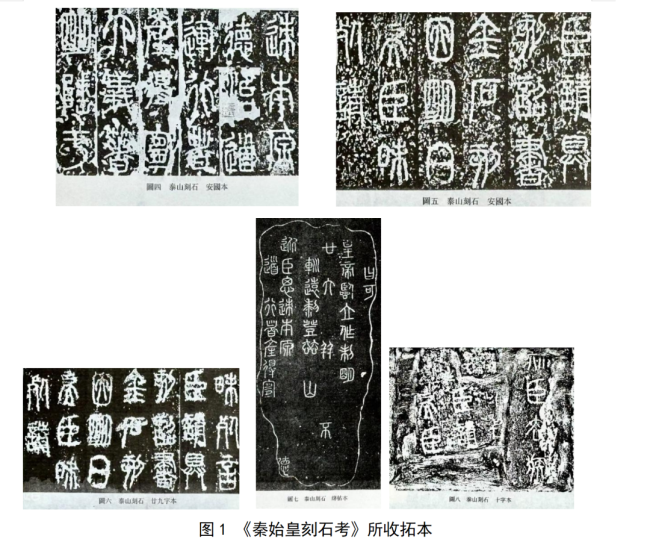

1923年王国维为商承祚《殷虚文字类编》作序,称“今世弱冠治古文字学者,余所见得四人焉:曰嘉兴唐立庵友兰,曰东莞容希白庚,曰胶州柯纯卿昌济,曰番禺商锡永承祚”。后来也称这四位为“后四堂”。其中的容庚先生自幼从邓尔雅学习书法篆刻,此后走上了古文字研究的道路,是精通古文字和书法的学者。其所著《金文编》,是很多古文字学者都离不开的工具书,也是学习书法篆刻者案头必备的。《商周彝器通考》(后与学生合作为《殷周青铜器通论》)代表了当时对青铜器研究的最高水平。除了古文字领域之外,容庚还著有《丛帖目》《历代名画著录目》《颂斋所藏所见书画小记》等著作,涉及碑帖、书画鉴定的各个领域。在石刻碑帖辨伪上,容庚也是成就卓著。1935年,容庚先后发表了《古石刻零拾》《秦始皇刻石考》等,从刻石之原起,刻石之形状及存佚,刻辞之校释,拓本之流传各方面,对秦《峄山刻石》《泰山刻石》《琅邪台刻石》《之罘刻石》《东观刻石》《碣石刻石》《会稽刻石》的文献及流传拓本进行了详细的考证。尤其是对诸种翻刻本、伪刻的考证,更是精到。仅《泰山刻石》就收录了安国本、廿九字本、绛帖本及十字本,指出目前所见皆非原石原拓,而是出于翻刻。除了文本的考释之外,容庚提出的理由涉及“力缓筋懈”“石花板滞”一类碑帖鉴定的术语。如以此碑刻鉴定之法看“昆仑刻石”,其书法、石质及刻石环境等因素均应在考察范畴之中,如只凭拓本(照片)的字形分析,恐难辨其真伪。

容庚在《秦始皇刻石考》中,首次指出《安国本》中有错讹的字形:“(安国本)其靡字作:(如图所示)

绛帖本作:(如图所示)

以绛帖本为胜……石花板滞,始皇颂与二世诏清晰相若,使为原拓本,宋庠、江休复二人不当不见,其从《秦篆谱》出而非原石拓本则无可疑。或者其王寿本乎?今所见泰山刻石以此本为最佳。”[容庚:《秦始皇刻石考》,《容庚学术著作全集》第22册,北京:中华书局,2011年,第557页。]裘锡圭在《文字学概要》中指出了《安国本》“平”字与《说文》篆形相合,但与秦汉文字不合。《秦汉时代的字体》一文中,又指出安国本的“临”字不如绛帖本。[裘锡圭:《秦汉时代的字体》,刘正成主编:《中国书法全集(7):秦汉刻石一》,北京:荣宝斋,1993年,第36页。]二十多年前,笔者曾经在容庚和裘锡圭研究的基础上,作《泰山刻石传本二种考》[刘绍刚:《泰山刻石传本二种考》,张荣生主编:《第二届全国书法教学论文集》,北京:解放军文艺出版社,2003年。修订稿又载湖南大学岳麓书院、西安碑林博物馆编《第八届中国书法史论国际研讨会论文集》,北京:文物出版社,2011年。]和《早期石刻拓本中的几个问题》[刘绍刚:《早期石刻拓本中的几个问题》,《书法丛刊》2005年第1期。],对传世的秦泰山刻石拓本结合秦诏版、印章、封泥等资料进行了详细的考证,指出《安国本》《绛帖本》各有优劣。即使是绛帖本所存《泰山秦篆谱》,也有在拓制时的加工,二本皆非原拓。今择其二本对照的字形,可以更清楚地说明这一点。

龚自珍曾题钱泳弟子双钩徐铉摹本云:“前年于王侍郎(绍兰)斋中,获见北宋拓碣石秦刻文,与《史记》绝异。可见文宝只解抄《史记》,非解造秦刻,作伪亦须学问耳。”[(清)龚自珍:《秦泰山刻石残字跋尾》,《龚自珍全集》,上海:上海人民出版社,1975年,第295—296页。]容庚驳曰:“钱跋明言‘墨迹双钩’,何来北宋拓本?使不见此拓本,未有不为龚氏所欺。以钱氏之才力,可以欺翁方纲、王绍兰、龚自珍诸人于一时,然终发其覆于后世。作伪固须学问,然心劳日拙之诮,岂不信然。”[容庚:《秦始皇刻石考》,《容庚学术著作全集》第22册,第562页。]可见石刻辨伪,须经得起历史的考验,非一时所能定论。伪刻即使能得逞于一时,也终将会被颠覆。

四

金其桢《秦始皇刻石探疑》一文发现《史记·秦始皇本纪》中记载的《东海上朐界刻石》,过去为研究秦刻石的学者所忽视。该文结合《史记·秦始皇本纪》“立石东海上朐界中”的记载,指出秦始皇在始皇三十五年(前212年)时还曾立石于东海上朐界。金其桢还引用了马衡先生在《凡将斋金石丛稿·中国金石学概要》中的一段论述:“秦刻石中惟碣石一刻曰刻碣石门,不云立石,疑即摩崖。”发现《史记》在记述秦始皇诸刻石时,确有称“立”和“刻”的不同。据此推论道:

被称为“刻”的并非仅有《碣石门刻石》一块,而还有始皇二十九年(前218年)的《之罘刻石》,如果马衡先生所说的“刻”者可能是摩崖石刻的话,那始皇二十九年(前218年)被称为“刻”的《之罘刻石》也应与《碣石门刻石》一样,可能是摩崖石刻。……(《峄山刻石》)虽然在《史记》中被称为“立石”,但从北魏郦道元《水经注》的有关记载来看,它并非是一块人工竖立的“立石”,而是一块摩崖石刻。《水经注·泗水》云:“漷水又迳鲁国邹山东南而西南流,《春秋左传》所谓峄山也。……秦始皇观礼于鲁,登于峄山之上,命丞相李斯大篆勒铭山岭……”[金其桢:《秦始皇刻石探疑》,《北京大学学报》(哲学社会科学版)2001年第6期。]

金其桢对秦代可能有摩崖石刻的推测,有利于“昆仑刻石”这种摩崖类石刻有可能也是秦刻石的说法。可惜目前认为“昆仑刻石”为秦刻的讨论者都没有注意到。窃以为即使秦纪功刻石有摩崖石刻,也都属于始皇帝纪功刻石之类。而“昆仑刻石”,明显不属于此类,却使用纪功刻石这种正规的小篆书写。严可均尝言:“自唐宋以来号为能篆者,如王文秉、郭忠恕、梦英等皆祖阳冰,惟徐铉及元之刘惟一能师秦篆。”[(清)严可均:《铁桥金石跋》卷1《会稽刻石》,刘世珩校刻:《聚学轩丛书》第3集,扬州:江苏广陵古籍刻印社,1982年,第4页。]而今日各种碑刻拓本、简牍帛书藉印刷术之发达,传播日广,能书秦篆者难以计数,观各类书法展即可知一二。以秦篆书写,对当代略通书法者而言,并不是什么难事。但“昆仑刻石”的书者将所见各类秦文字资料汇于一起,却难免有章法杂乱、字势不统一之嫌。有学者以为“昆仑刻石”属于到此一游的性质,属于没有根据的一种推测,况其并没有发现秦汉时期有后世“到此一游”性质的石刻。这也是“昆仑刻石”刻石性质与书体不合的一个矛盾。

五

张荫麟在容庚《古石刻零拾》序中,对学者作了一个很有意思的划分,他把“治史者”分为“以穷理之态度治史者”和“以审美之态度治史者”。他说:“今世学者多能言古物学于史之重要,而实罕以审美态度治史之人。此古物学之所以未得其用也。唯以审美态度治史者为真能欣赏古遗物,爱好古遗物而穷索其历史之因缘,则亦庶几乎以审美态度治史矣。”[张荫麟:《古石刻零拾序》,《容庚学术著作全集》第14册,北京:中华书局,2011年,第123页。]现在的学术界也还是存在这两种治学的差别,只是感觉“以审美之态度治史者”越来越少了。这可能与当代学者再不能像老一辈学者精于鉴定收藏,也无暇写书法有一定关系。

说到“以审美之态度治史者”,不能不提到“容、商”并称的商承祚。容、商二位先生都是古文字研究的大家,也都擅书法和收藏鉴定文物,自然也精于辨伪。商承祚曾有《古代彝器伪字研究》,是继陈介祺之后,少数对不同地区青铜器作伪者都有记录的一篇文章。在这篇文章中,商承祚说到:“凡是见到一张拓本,如看出可疑的地方须平心静气的来审查,宁愿苛求,不可原谅,否则易为伪者所欺。辨假的难处不是在看坏刻工,是在看好刻工,是在看几可乱真的刻工。‘股肱三折’,才知道这话的不错。”[商承祚:《古代彝器伪字研究》,《商承祚文集》,广州:中山大学出版社,2004年,第82页。]我们对“昆仑刻石”的认识,是不是也能有宁愿苛求的态度呢?

看商承祚的文集,其中有对容庚所编《宝蕴楼彝器图录》的评论文章《评宝蕴楼彝器图录》,其中说到:“文字能摹其形而不能得古朴之韵,平淡无神,笔气疏泄者伪也。”也是指出看古文字,不能仅看字形是否正确,而应察其是否有“古朴之韵”,而不是“平淡无神,笔气疏泄”。这篇文章之后,并附《容庚答商承祚先生〈评宝蕴楼彝器图录〉》的商讨文章,再附商承祚读后的意见。容庚记载了二位学者对几件青铜器辨伪的认识不同时的情景:“余两人辩难时,余大声疾呼,面红耳赤,吃吃不能自达。而商君则柔色和声,常有以让余者。”[容庚:《容庚答商承祚先生〈评宝蕴楼彝器图录〉》,《商承祚文集》,第40页。]容、商二老在学术问题上辩难时丝毫不让,在生活中却能保持良好的朋友关系。当今在“昆仑石刻”真伪问题上各持一说的朋友,希望也能有容、商二老的风度。

(文/刘绍刚,来源:中国文化研究)

作者简介

刘少刚,又署绍刚,中国文化遗产研究院原研究馆员,《出土文献研究》原主编。现为中国艺术研究院篆刻艺术院研究员,山东大学兼职教授、博士生导师,清华大学出土文献研究与保护中心研究员。喜书法篆刻,秦汉文字方面发表过《秦泰山刻石传本二种考》(《第二届全国书法教学论文集》,解放军文艺出版社,2003,修订稿又载《第八届中国书法史论国际研讨会论文集》,文物出版社,2011)、《早期石刻拓本中的几个问题》(《书法丛刊》,2005年第1期)、《秦“书同文”平议》(《一些的一切,一切的一些:李学勤先生90诞辰座谈会纪念文集》,清华大学出版社,2024年)、《大篆新说》(《华学》创刊三十周年纪念专号,2025年)。