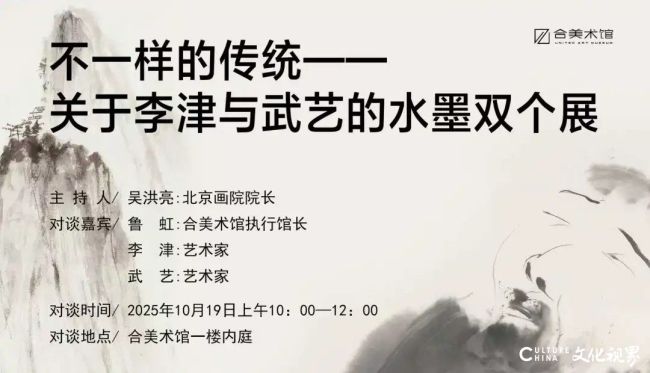

不一样的传统——关于李津与武艺的水墨双个展

主持人

吴洪亮

对谈嘉宾

鲁虹、李津、武艺

对谈时间

2025年10月19日上午10:00—12:00

对谈地点

武汉市合美术馆一楼内庭

10月19日,“不一样的传统——关于李津与武艺的水墨双个展”对谈在武汉合美术馆举行。本次活动邀请了北京画院院长吴洪亮、艺术家李津、艺术家武艺以及本展策展人,合美术馆执行馆长鲁虹四位重要嘉宾,围绕当代水墨的路径与未来可能进行了深度交流。以下为对谈内容精要。

▲本展策展人,合美术馆执行馆长鲁虹发言

鲁虹:我之所以策划李津与武艺这两个水墨展,与我的个人的学术经历分不开。大学时期我主修的是水墨画,作品有5次参加全国美展。当时也和李津、刘庆和、武艺等艺术家一样,怀有在现代水墨领域进行探索的抱负。然而,因后来工作调动至湖北美术家协会,并在周韶华、陈方既等前辈的引导下,我逐渐转向理论研究。不过,我始终未曾远离对现代水墨发展的持续关注。由此我深刻体会到,改革开放以来,中国水墨在由传统向现代转型的过程中充满了挑战,所幸的是,一大批优秀的当代水墨艺术家很好地完成了这一伟大历史使命。

▲对谈现场

我与李津很早便相识了。1985年,湖北美协策划了“中国画新作邀请展”,那时,我作为湖北美术家协会的工作人员也参与了其中的工作。我注意到,时值青春期的李津与朱新建等人作为最年轻的参展艺术家,与周思聪、刘国松等前辈同台展出,展露出了不凡的才华。正是从那时起,我与李津建立了长期联系,并在后来策划的“墨非墨”“再水墨”及“水墨新维度”等一系列展览中,都邀请了他参展。而他也给予了我极大的支持。

以策办“水墨新维度”展为例,当时有个大型企业想办展览,目标是要推举十位中国当下最有代表性的水墨艺术家。为了强调展览的公信力,作为策展人,我特别邀请了刘骁纯、贾方舟、皮道坚、彭德等九位重要批评家组成了评审团,并通过公开投票的方式进行遴选,力求过程公正、结果客观。有意思的是,李津和武艺都在入选名单之中。这一展览充分体现了批评佳们在学术梳理中所秉持的开放与严谨态度。

我与武艺同样有长期的联系。自1997年我在深圳美术馆为他策划首次个展以来,我一直在持续关注其风格的演变:从早期的大写意到小写意,再到近年面向工笔传统的回归与深掘。我认为,他的从艺历程,呈现出了从纵笔狂放到收笔内敛、从世俗叙事走向精神超脱的清晰轨迹。而这种创作气质的转变,与李津作品中始终洋溢着的人间烟火气形成了极具张力的对比——一个热闹入世,一个安静出世;一个扎根生活现场,一个回归心灵远方。二者在美学取向上看似相悖,却共同抵达了中国水墨在当代语境中的高阶境界。他们不仅代表了写意与工笔、外放与内省两种不同的艺术路径,更共同构成了当代水墨发展中彼此呼应、双向展开的维度。

▲对谈现场

李津与武艺的双个展展期持续六个月,远远超出了国内常见的短期展陈周期。我一向主张,美术馆应当精简展览数量、提升单展质量,并强化其学术内核——这亦是与国际一流美术馆运营理念相接轨的体现。我曾参观芬兰国家美术馆的一个重要展,发现其竟然已持续开放了一年之久,相比之下,国内频繁更替的展陈模式,实则是一种资源上的浪费。事实上,6个月的展期能够给予湖北观众与学生更充分的学习与研究空间,并让展览成为可驻足、可思考、可回味的文化现场。

借此机会我想说明一下,当代水墨对我而言,早已超越了一个画种的范畴,它更是一种文化身份的象征。在全球语境交织的今天,当代水墨以中国独有的艺术表现形式参与其中,这非常有历史与现实意义。从这个意义上讲,我们这一代能亲历与参与其现代性转型的历程,实是一种难得的幸运!

细数中国当代水墨的发展过程,我们就会认识到,从周韶华、刘国松等前辈的开拓,再到李津、武艺等艺术家的多元探索,其发展脉络清晰可见,环环相扣,构成了一部流动的、承传有序的视觉思想史。关于这些,我在一些著作与文章中说得很清楚,在此就不细说了。总而言之,中国当代优秀水墨艺术家的创作,既不是对传统的简单复刻,也不是对西方的被动回应,而是在笔墨实验中实现的创造性转化,所以值得大家重视!

现今,当代水墨面临着新的挑战,即如何应对数字技术与人工智能的迅速发展,并焕发新机?我认为,艺术家不仅需要沉潜于笔墨精神的深层修炼,更要以开放的姿态迎向新语境。唯有在这种双重视野下探索创新,水墨这一古老而深厚的艺术形式才能持续被激活,并在当代生活中绽放出新的生命力!谢谢大家。

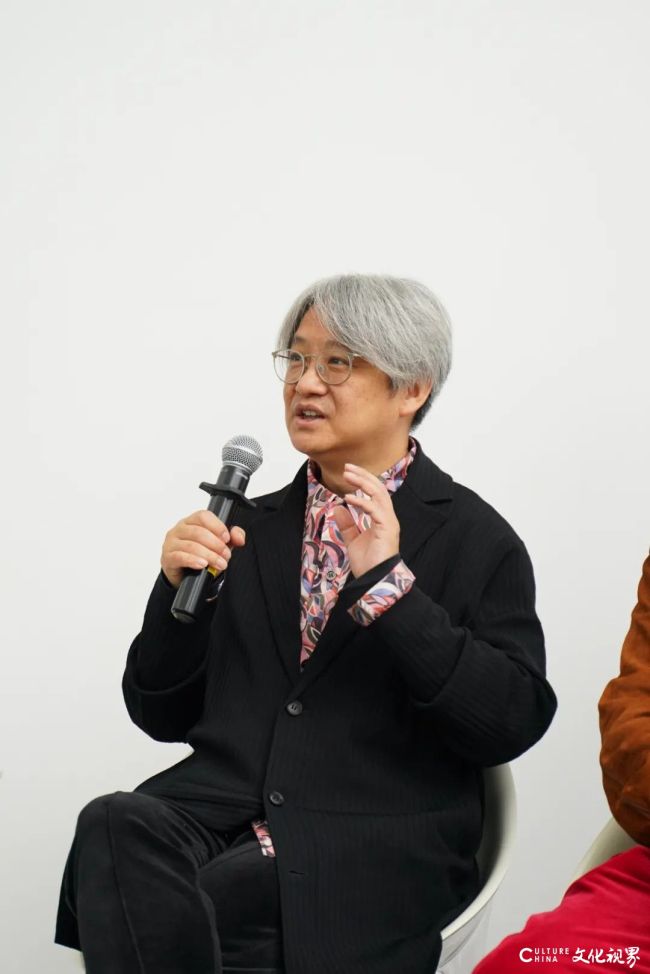

▲北京画院院长吴洪亮发言

吴洪亮:作为策展人与观察者,我始终以双重视角关注中国当代水墨的生态发展,并形成了一些系统性的思考。

从历史维度来看,我认为“85新潮”时期以周思聪、卢沉为代表的艺术家们,为中国水墨从传统走向现代、连接世界舞台奠定了重要基础,这段历史构成了我们理解当代水墨发展的重要源流。

▲对谈现场

在此脉络下,我特别看重李津、武艺等当代艺术家的实践价值。在我看来,21世纪以来的艺术生态相当复杂,而他们能够在时代的“纠结”与普遍摇摆中,构建出清晰而坚定的个人创作脉络,这本身就是极具研究价值的范本。我始终强调,研究尚在进行中的当代艺术家,需要采用“伴随式观察”的方法——也就是要长期关注他们的成长过程与思想演进,而不是仅凭最终的展览成果就轻易下结论。

我们聊得通俗一点。在中国传统里,祝寿一定要画桃子,比如齐白石笔下的大桃,还有那幅经典的《花实各三千年》——这里“华”与“花”相通,寓意极深。孙悟空大闹的蟠桃园,三千年一开花,三千年一结果,桃在中国文化里是长寿的象征。但到了武艺老师这里,桃子的意味就变得丰富而含蓄了。他画里的桃藏着多少种不同的寓意?这个得大家亲自到展厅里去发现。不仅是桃子,还有“修真”、“修仙”,乃至“二十四孝”、“白蛇传”这些传统概念,武艺老师都不是简单地照搬,而是用他自身独特的方式进行了全新的创作。

在艺术本体论层面,我深入思考了中国画的核心评判标准——“格调”。以齐白石反复绘制“老当益壮”为例,我认为中国画的精髓未必在于形式的颠覆,而更在于在日复一日的笔墨锤炼中沉淀出的超凡境界。这一点与李津将艺术深度融入日常生活的状态一脉相承——他长期坚持的“晨课”实践,最终为创作带来了“新自由”。而武艺则将艺术创作建构于更宏大的文化传播思考中,以独特的方式呈现历史与当下的对话,展现出既个人化又超越时间能量的创作状态。

▲对谈现场

基于这些认知,我的策展理念自然延伸至对未来的展望。面对数字时代的挑战,我常常援引周有光先生“从世界看中国”的视角与西川“把竹子种在5G的时代”诗句。我认为,中国画的未来在于将其核心美学逻辑创造性地融入新的技术语境。目前我正在参与相关课题研究,尝试将齐白石等大师的笔墨精髓导入AI大模型训练,以期解决当前AI创作缺乏“中国画灵魂”的问题。我坚信,李津、武艺等艺术家独特的创作逻辑,正是需要保留并注入未来的文化基因。

对我而言,传统从来不是终点,而是我们走向未来的起点。关键在于如何让这些历经时间淬炼的智慧,在新时代焕发出新的生机。

▲艺术家李津发言

李津:我选择中国画作为终身志业,深受表姨周思聪的影响。在报考志愿的时候,周老师对艺术的体悟给了我很大的启发。周老师提醒我,如果脱离西方文化土壤去学习油画,将面临“先天不足”的困境。在当时的物质环境下,我们很难接触到西方艺术经典原作,只能从模糊的印刷品去想象经典的原貌。更难以了解真实的西方艺术世界,在绘画技法上很难达到古典大师的高度。正是这次谈话,让我决定报考中国画专业,也奠定了我一生的创作方向。

▲对谈现场

吴洪亮院长把我比喻成良导体,虽然绘画面貌上有很多变化,但其实都源于对环境的本能回应。早期创作的西藏题材作品充满原始野性的力量,是对雪域高原独特文化氛围的反映。后来在南艺进修,江南水乡的温润气息又让我的创作回到自我。从拉萨到南京,环境的变化让我的画笔自然生长出不同的绘画面貌。这种转变不是刻意为之,而是不同文化环境在笔端的自然流露,也是我始终倚重对周遭环境敏锐感知的创作理念。

我是一个靠直觉产生灵感从而进行创作的画家。任何一次旅行,新鲜的气氛都会对我产生很大触动,也使我绘画作品的面貌有所改变。每到一个陌生的国度,我都会有不同的体验,体会陌生民族整体的面貌。我们面对最熟悉的生活,往往缺乏这种敏感,有一种木讷和迟钝,这也就是所谓的旁观者清。四十年的艺术实践过程中,我一直在探索,用心去感受,去创作。在变化万千中寻找艺术本真,为迎合外界期待而创作只会让艺术失去灵魂。现在,我更看重创作过程中内心的愉悦与满足,让画笔与心灵保持对话,用真诚的画笔,记录真实的心灵轨迹。

▲艺术家武艺发言

武艺:感谢洪亮馆长对我和李津创作的深入梳理。作为艺术实践者,我们对绘画与生活、传统之间的复杂关系,始终保持着开放的理解——或许正是那些尚未完全清晰的领域,才让创作保持着持久的吸引力。这次在合美术馆的个展,虽然较为完整地呈现了我几十年的绘画历程,但我始终认为,绘画不能脱离生活而独立存在,二者应当相互滋养,构成一个完整的创作生态。

▲对谈现场

中国画对我而言是一门需要用一生去体悟的学问。什么是纯粹的中国画?这个问题伴随着我艺术道路的每一个阶段。我的绘画渊源可追溯至家族——祖父在上世纪30年代毕业于京华美专,师从蒋兆和先生。他常向我们提及蒋先生授课时的四川口音,以及他对“耳朵”结构的特别强调。这种对形体的极致追求,体现了那一代艺术家对人物画的深刻理解。受家学影响,我选择了中国画的道路。当年因为对色彩关系的把握不够理想,恰逢国画系不考色彩,这个看似偶然的机会,却让我走进了中央美院,开启了必然的艺术之旅。

1986年进入卢沉先生工作室,是我艺术生涯的重要转折点。卢沉先生与周思聪先生的艺术人格深深感染着我——他们笔下的水墨人物承载着对“人”的深厚情感,这份人文关怀让他们的艺术语言具有了永恒的价值。我特别记得卢先生70年代创作的《内蒙摔跤手》,他运用传统的染高法,在东西方艺术语言之间找到了独特的平衡。他提出的“只有透彻理解西方,才能真正懂得中国”的理念,成为我后来在油画与水墨之间穿梭探索的指导思想。

▲对谈现场

在跨媒介的实践过程中,我特别感激卢沉先生鼓励我们选修西画课程。至今记忆犹新的是王沂东先生的油画课:我准备了二十多种颜料,却发现王先生仅用黑、土黄、白和熟赭四种颜色,就营造出了丰富的冷暖关系。这次经历让我认识到,色彩的本质在于对生活的观察,而不是被既定概念所束缚。正如毕加索所说“没有创造,只有发现”,绘画的本质就是将我们在自然中获得的启示,转化为独特的艺术语言。

随着创作的深入,我对“写意”有了更丰富的理解。它既可以是激情奔放的情绪表达,也可以通过具体的物象传递深远的意境。在《京都》系列中,我细致地描绘寺庙屋顶的每一片瓦,这种极度克制的创作方式同样让我着迷。无论是挥洒自如的泼墨,还是精益求精的工笔,都是艺术表达的有效方式,其价值最终取决于内容的需要。

我始终坚信:内容永远是第一位的。它不仅是创作的起点,更是支撑艺术家持续探索的根本动力。在经验与直觉的平衡中,在东西方艺术的对话中,我深切体会到绘画始终与时代语境紧密相连。卢沉先生四十年前的教学理念,至今仍然是我的创作核心。在这个快速变化的时代,回归中国文化的根脉,思考中国画的纯粹性,显得尤为珍贵,也让我对未来的创作充满期待。

(来源:合美术馆uam)

艺术家简介

李津,1958年生于天津,1983年毕业于天津美术学院国画系,现任天津美术学院中国画系副教授。2013年被AAC艺术中国评为年度水墨艺术家。2014年被权威艺术杂志《艺术财经》艺术权力榜评为年度艺术家。2015年在上海龙美术馆举办大型回顾展“无名者的生活——李津三十年”。作品被波士顿美术馆、西雅图美术馆、中国美术馆、香港艺术馆等机构收藏。

武艺,1966年生于吉林省长春市,祖籍天津宁河。1993年毕业于中央美术学院国画系,师从卢沉教授,获硕士学位并留校任教。现为中央美术学院教授,壁画系第四工作室主任。

作品编入

1998《当代中国美术二十年启示录》

2001《中国实验水墨二十年1980-2001》

2002《中国油画百年史》

2005《实验水墨回顾1985-2000》

2006《越界·中国先锋艺术1979-2004》

2010《中国新艺术三十年》

2012《当代中国水墨画(Chinese Ink Painting Now)》

2013《灰色的狂欢节-2000年以来的中国当代艺术》

2016《中国当代艺术史》

应新华社邀请为日本每日新闻社绘制月刊《少林寺拳法》封面(1992)。《艺术财经》中国当代艺术权力榜艺术家(2009,2014)。美国艺术出版社TIMEZONE8推出《武艺》专集并于法兰克福图书展首发(2009)。作为首位亚洲艺术家为捷克语《道德经》(2016)绘制插图并被国家图书馆收藏。