“稷”者,社稷之基也。战国时期,齐国奉行“举贤而上功”的人才策略,而稷下学宫的创立,兼容百家之学,多元思想并立,各家平等共存,于办学中贯彻学术自由、大学自治,相互争鸣等思想和理念,在中国文化发展史上树起了一座里程丰碑,是中国最早大规模启迪教育事业功成之地,早已令我心驰神往。

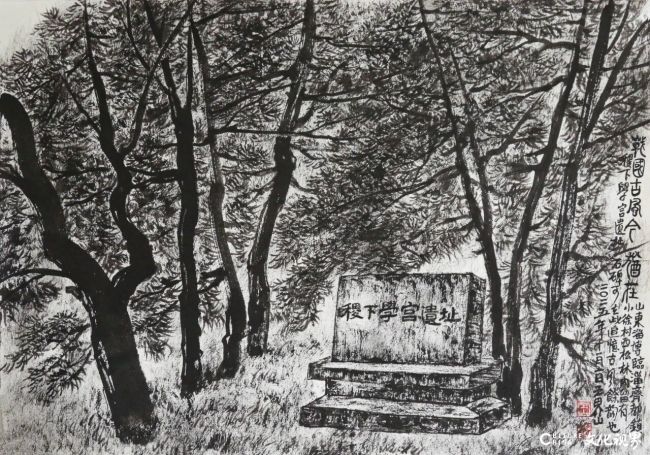

2025年11月1日上午,我与三五好友相约,从家乡青州驱车约45分钟的路程,来到了位于淄博市临淄区齐都镇小徐村西一片密林中,下车后映入眼帘的就是“稷下学宫遗址”的石碑,遗址四周并无雕梁画栋,唯有杂草与松柏共生,却更显风骨。石碑上记载了,这里曾是世界上最早的官办高等大学所在地,面积多达4万平方米,是古代文人学士辩论讲学的文化殿堂,在这里,各家学派互相诘难、批驳,又彼此吸收、融合,形成了中国“百家争鸣”传统文化体系。

遥想两千多年前,这里汇聚了孟子、荀子、邹衍等百家学者,加之长期以来游学的文人,至最兴盛时期,多达2000余人在此畅谈各自的学说,开启了“不治而议论”的自由学风,让“百家争鸣”从概念变为生动的现实场景,由此,稷下学宫成为了学者们思想上的“自由港湾”,正所谓:

争论自由容百家,

杏坛诸子辩无涯,

运用智谋开天地,

招携贤士启芳华。

稷下学宫云集了众多思想家与学者,呈现出百家争鸣的繁盛景象。儒家代表人物在此留下浓墨重彩的一笔:淳于髡以“一鸣惊人”的妙喻进谏齐威王;孟子与齐宣王展开著名的“义利之辩”,阐明儒家义利观;荀子三任学宫“祭酒”(即学宫之长),融合儒、法两家思想,开创“礼法并重”的新学说。诸子百家的代表人物在此碰撞思想火花:邹衍提出“大九州说”,打破中原中心观,指出“中国外如赤县神州者九”;尹文倡导“名实之辩”,探讨概念与现实的对应关系,启发后世逻辑思想;田骈主张“无为而法”,与法家慎到的“势治论”同台辩论、各抒己见。此外,诸多影响战国格局与后世发展的实用领域大家也与学宫渊源深厚:兵学家孙膑的思想深刻推动中国兵学发展;法家代表商鞅推行变法,为秦国崛起奠定基础;纵横家张仪倡导连横、苏秦推动六国合纵抗秦,以谋略左右诸侯格局。这些贤才的思想与实践,对后世中国哲学、政治、军事等领域产生了深远影响。

更令人叹服的是学宫“有教无类”的育人理念,无论出身贵贱、地域远近,凡有学识抱负者,皆可负笈而来。学生们不必固守一师一派,可跨门听课、自由游学,在博采众长中形成自己的思想。韩非师从儒家荀子,却开创法家集权理论;李斯汲取各家精华,助秦统一六国、制定典章,这种“兼容并包”的教育实践,不仅培育了一代代经世致用的人才,更奠定了中国古代高等教育的榜样。

感念于斯,附拙诗一首:

稷下学宫

稷坛文士聚才雄,

忧国丹心贯昊穹。

学术互通明正道,

盛名万古著奇功。

如今,虽学宫的殿宇早已湮没于历史尘埃,但它所倡导的学术自由、兼容并包、以文载道的精神,却如松柏常青,深深融入了中华文化的血脉。从汉儒董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”时对稷下思想的继承,到宋明理学对儒释道的融合,再到近现代学术对“百花齐放、百家争鸣”的践行,稷下学宫的精神从未远去。诚然,文明的繁荣,离不开思想的不断升华;民族的进步,有赖于厚德载物、自强不息的进取精神。

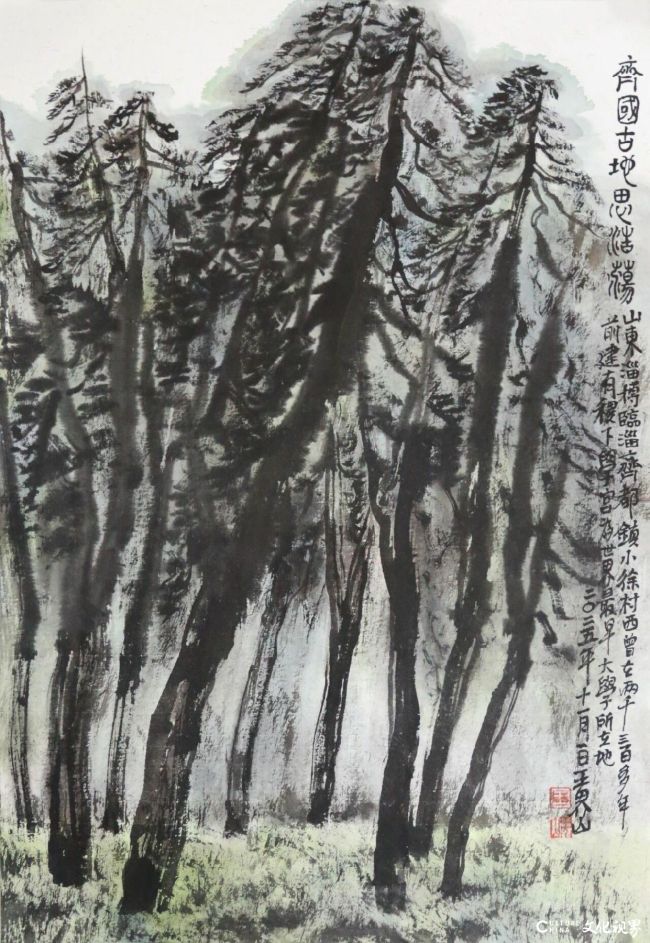

踏入这片幽静丛林,畅想当年学宫泱泱、书声琅琅,如今只剩松涛寂寂锁清秋。忆往昔,倍感学宫存浩然;看今朝,莘莘学子立世间;展未来,期翼振兴大杏坛。这片曾见证“百家争鸣”的土地,虽历经沧桑,却依然在默默激励和滋养着后人的心灵,启示我们在求知路上保持谦逊与包容,在思辨中探寻真理,让稷下精神在新时代焕发出新的光芒。谨以在此采风写生的两幅中国画作品,作为我拜谒稷下学宫遗址之礼赞!

战国古风今犹在

45×65cm焦墨

王界山2025年

齐国古地思浩荡

65×45cm 水墨

王界山2025年

(来源:焦墨艺术)

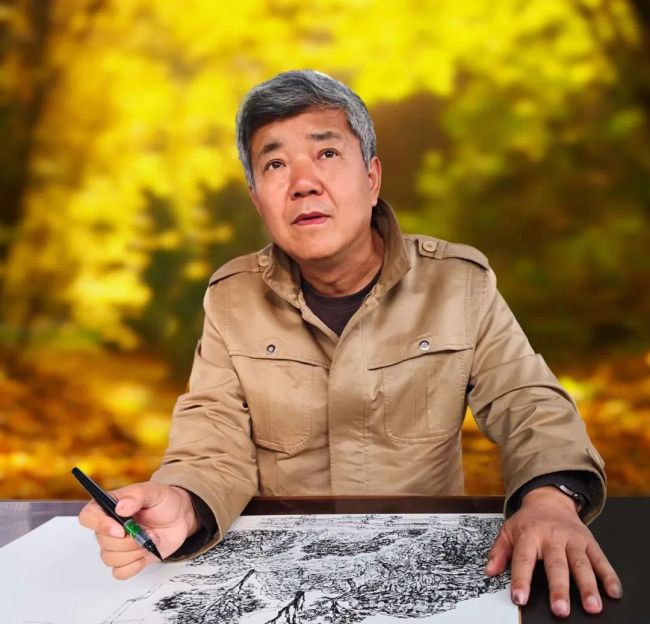

艺术家简介

王界山,1963年3月生于山东省青州市。先后毕业于解放军艺术学院、首都师范大学。中国美术家协会原理事、北京美术家协会原副主席、北京美术家协会中国画艺委会原副主任,现为全军美术家高级职称评审委员、硕士研究生导师、博士研究生导师、一级美术师、清华大学美术学院山水画高级研修班导师、北京大学中国画导师工作室高级研修班导师、辽宁大学客座教授、空军政治工作部文艺创作室原副主任、曾为第六次、第七次、第八次、第九次全国美术家代表大会代表,第八次、第十次全国文学艺术界联合会代表。曾获第三届北京中青年文艺工作者“德艺双馨奖”、全军文化艺术工作先进个人。作品《金秋无闲人》《天地之间》入选第八届、第九届全国美术展览,多次参加全军、全国性美术展览,并有作品获奖。多幅作品被国内外众多博物馆、美术馆收藏。