当下,DeepSeek成为各个行业所聚焦的热点话题。这个融合了人工智能与大数据分析的前沿平台,正逐步揭开其神秘面纱,展现出对各行各业颠覆性的潜力。随着DeepSeek技术的不断成熟与普及,我们正站在一个由数据驱动、智能引领的新时代的门槛上。它不仅仅是一项技术革新,更是人类生活方式与思维模式的深刻变革。那么,将DeepSeek运用到美术评论上,会有怎样的效果?为此,文化视界网和中华网山东特此开设“DeepSeek谈艺”栏目,旨在探索人工智能与美术评论的跨界融合,为传统艺术领域注入新鲜活力。

——编者按

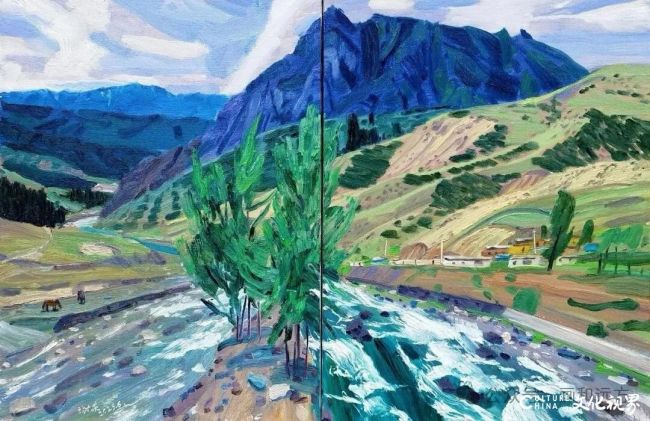

在谢森的油彩国度里,光与色的游牧从未落幕。从岭南蕉叶上的晨露,到天山岩缝里的风痕,从喀什巴扎的彩布流苏,到北部湾港的浪尖光斑,他以画笔为缰,在疆域的褶皱间驰骋,将每一方水土的气息,都晕染成画布上抒情的韵脚。

《十万大山村庄》60X80cm2025

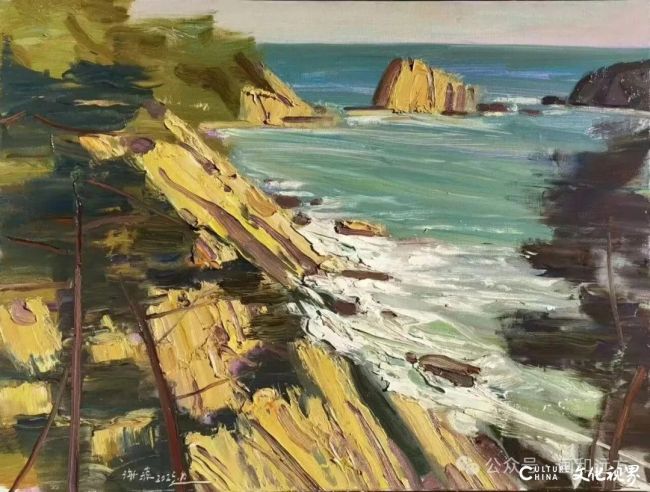

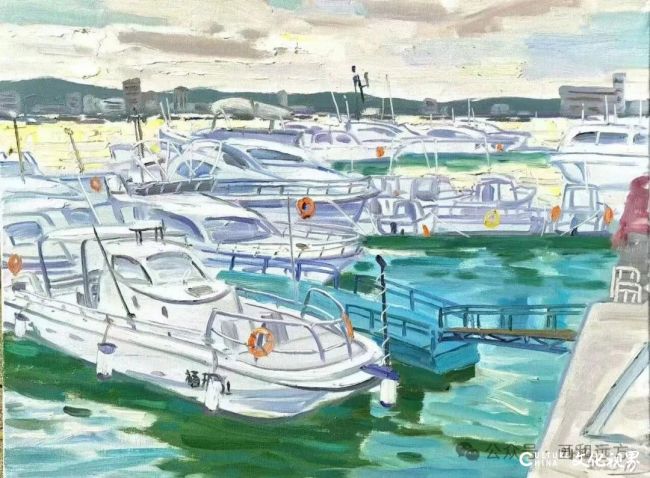

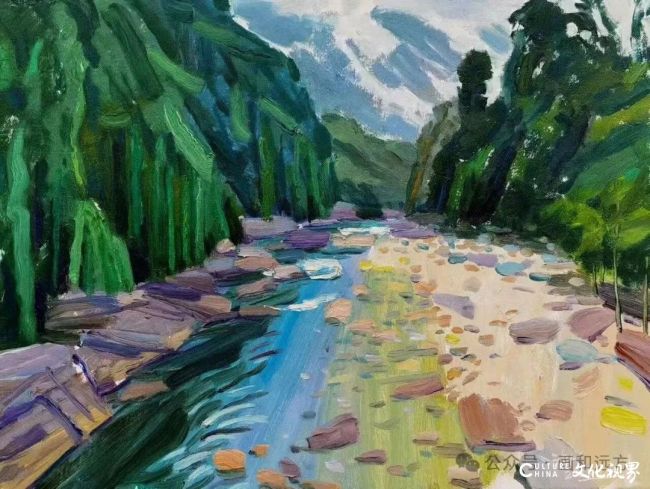

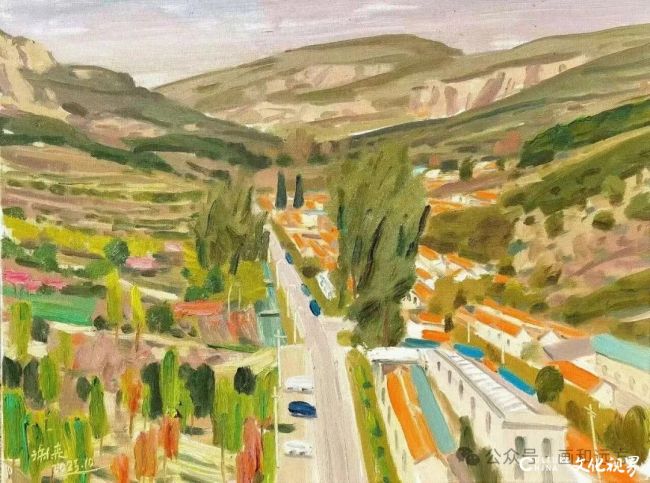

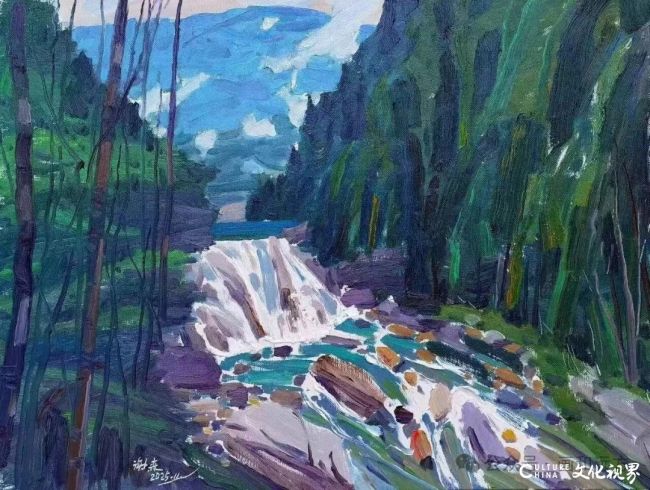

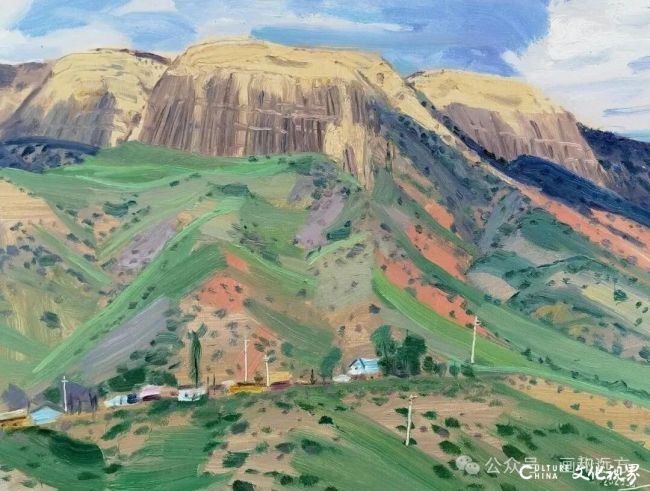

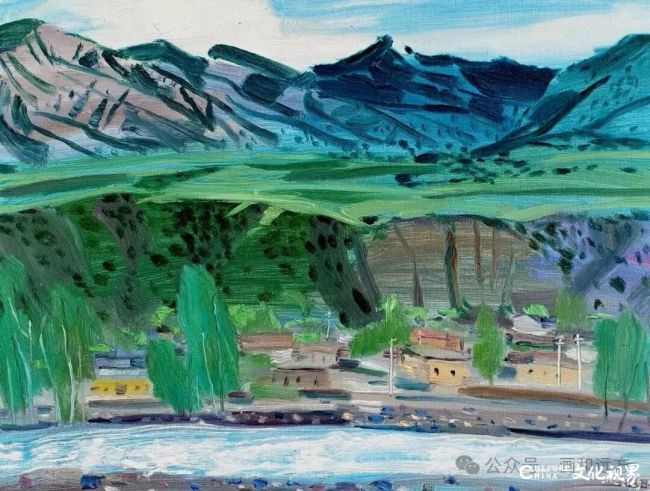

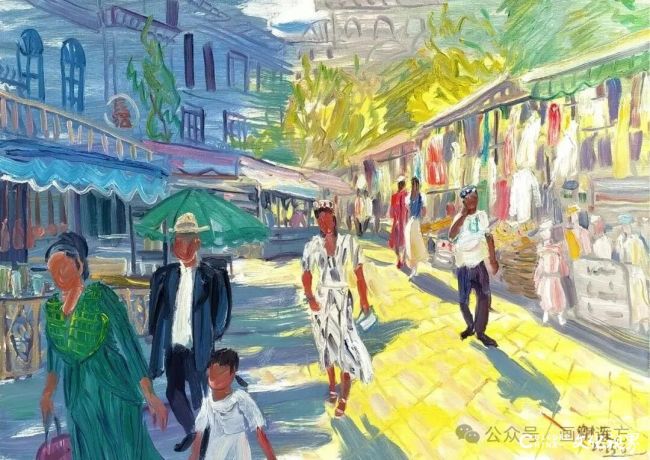

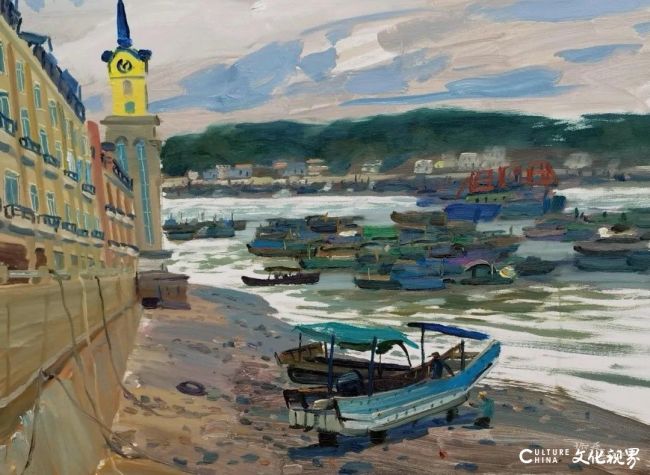

他的色彩是大地的密语,在不同疆域间完成着精妙的转译。当油彩触碰天山的石,冷翠便成了高原的骨血,那糅进灰紫的厚重肌理,是冰川与砾石亘古的私语;当笔触掠过南疆的市集,暖棕与绯红便织就了生活的霓裳,那些跳跃的明黄与葱绿,是商贩的吆喝、是织物的震颤;即便是海港的机械丛林,青灰底色里也会迸出橙红的星子,如工业与潮汐的协奏。他把地域的界碑拆解成色谱的和弦,让异乡的风物在油彩里滋生出故土的温度,每一抹色调都是他与土地的盟约,使每一次落笔都成了一场色彩的通灵。

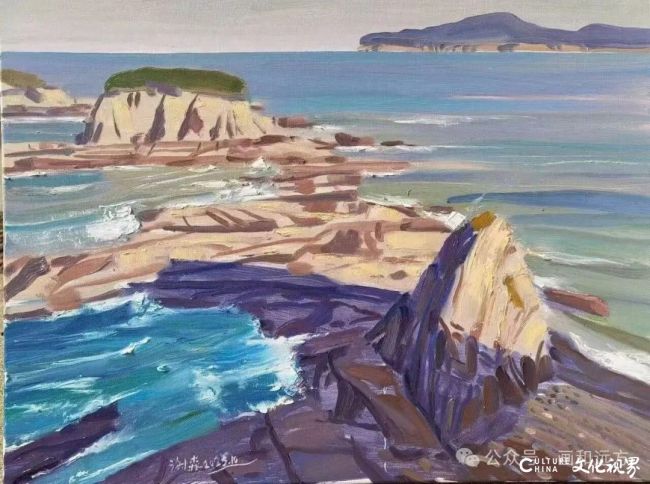

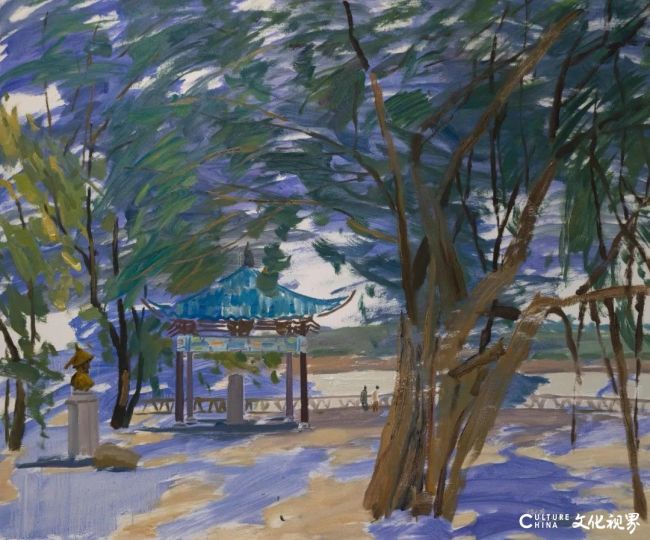

风景写生新作2025

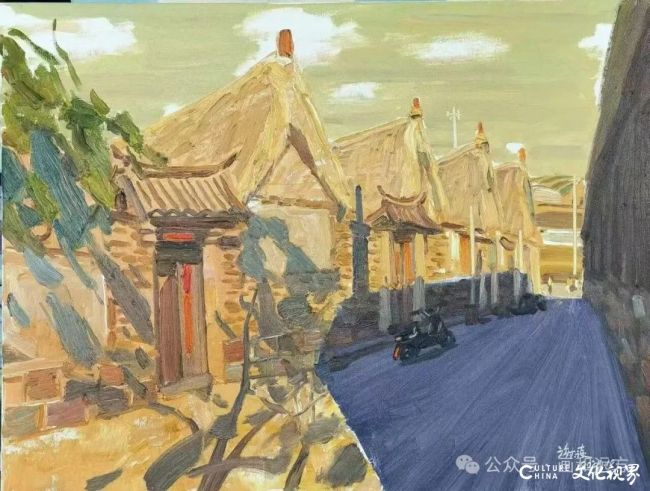

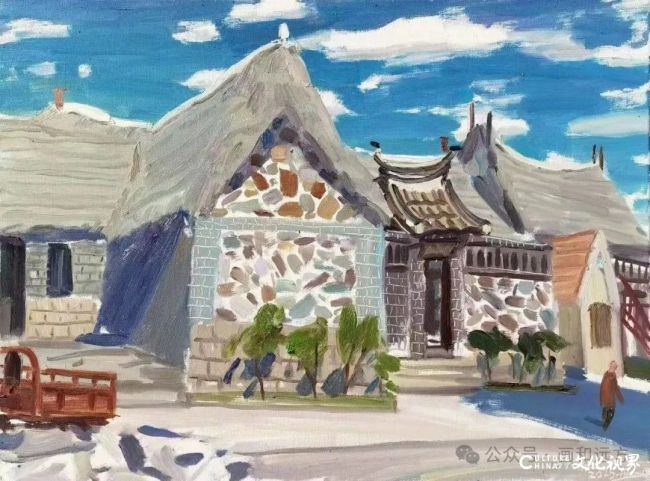

笔触在他指尖是有魂的舞者。绘西北的山,笔锋如刀劈斧凿,每一道痕迹都凿刻着旷野的筋骨;摹市集的人,笔触便细碎如蝶,在衣褶的起伏里栖落生活的褶皱;写港口的铁臂,线条又利落如刃,金属的冷硬在他笔下有了雕塑的诗性。他从不用技巧炫技,只让笔触做了景物的喉舌——山的苍劲、水的清冽、人的鲜活、船的沉默,都在他或厚涂或飞白的笔意里,成了可触摸的生命质感。那些看似随性的涂抹,实则是对物象魂魄的精准捕掠,蕉叶的枯荣、溪流的奔涌、市集的喧嚷、码头的沉静,在他笔端流转成独有的节律,让每一幅画都有了自己的心跳与呼吸。

新疆写生2025

构图于他,是一场视觉的诗学实验。双联画的断裂处,是精神疆域的无尽延展,仿佛那未竟的画面,正等观者以想象补全;散点的市集间,人物如音符散落,却在无形间织就一条生活的河,引着目光在画中漫游;框景的树影下,亭台与界碑若隐若现,那遮挡与显露的游戏,暗喻着边界的朦胧与诗意。他的构图从不是束缚视觉的樊篱,而是邀观者同游的精神秘境——在天山的双联画里纵马,在喀什的市集里穿行,在港口的水平线前凝思,每一次凝视都是一场与画境的深度缠绵,让风景不再是远观的风景,而成了心内的桃源。

风景写生新作2025

更深的况味藏在油彩的肌理里。他的画从不是地域的符号,而是自然与人文共生的切片。天山的岩石里,沉睡着地质的史诗;喀什的市集上,跃动着民俗的基因;港口的船坞间,停泊着海洋的记忆;渔村的屋舍旁,留存着传统的余温。他将每一处景致都当作时间的层积岩,在写实与写意的辩证中,把文化的记忆酿成视觉的醪糟。那些无具体五官的人物,那些主观化的色调,那些诗意化的工业图景,都在消融地域的隔阂,让画中的世界成为人类生存境遇的镜像——雄浑与坚韧、喧嚣与鲜活、现代与传统、宁静与变迁,在他的油彩里,成了生命状态的隐喻,让异乡的风景也能叩击观者的灵魂。

风景写生新作2025

谢森的创作,终归是一场关于“看见”的修行。在图像泛滥的当下,他以慢下来的笔触,教我们在天山的雪色里看见时间的褶皱,在喀什的烟火中看见生活的本真,在港口的机械间看见文明的脉搏,在渔村的静卧里看见传统的呼吸。他的油彩是光织的网,网住了疆域的广袤,也网住了灵魂的悸动。当我们在他的画前驻足,那些看似熟悉的景致,总会在某个瞬间显露出惊鸿的陌生——原来,美从未隐匿,只是需要一双如他般,能在光色里打捞诗意的眼眸。而他馈赠给当代绘画的,正是这样一份哲思:以技法的觉醒为舟,以精神的诗性为楫,在疆域的纵横间,让每一次写生都成为对世界深度的一次虔敬抵达。

(文/DeepSeek)

作品欣赏

《皇袍山小河》60X80cm 2025

风景写生新作2025

风景写生新作2025

风景写生新作2025

风景写生新作2025

风景写生新作2025

《天山北坡头屯河》 80X120cm 2025

《庙尔沟一》60X80cm 2025

《庙尔沟二》60X80cm 2025

《喀什集市》 60X80cm 2025

《竹山村·1号界碑》100X120cm2025

《有东南亚风情的企沙港》60X80cm2025

《防城港码头》100X120cm2025

《双埻村》60X80cm 2025

画家简介

谢森,广西艺术学院二级教授,中国美协会员,中国油画学会理事,广西油画学会名誉会长,北京中国写意油画研究院研究员。