抓一把风洗洗手吧!

——于沐歆(5岁)

本文最初是为“让我们荡起双桨——于明诠‘六一’书法展暨收藏故事分享会”而写。这也是淄博美术馆推出的“艺术前沿·(淄博)当代艺术名家邀请展”的其中一个展览。展名出自于明诠的“灵感”。严格意义上,这应该是三个人的展览:于明诠、于沐歆、蔡廷幹。时空跨度也有意思:蔡廷幹是清末留美学童,于沐歆则生于2018年。淄博美术馆近年推出的展览越来越有意思了,既注重专业和学术,更注重社会意义和文化价值。这么有意思的展览,对于提升公众审美和文化传播功莫大焉,应该多多益善。

展览结束后,感觉还有一些意犹未尽,于2024年6月3日对一稿进行部分修订扩充。本文题记来自于明诠爱孙女于沐歆,在笔者看来这是一首绝妙好诗,未经允可被我拿来做了题记。

在中国当代书坛,于明诠是一位艺术创作自觉者,一位审美自由探索者,于书法理论亦有独到见地。他的书写,有诗人气质,正好暗合了他的“审妙”论;他关于“书法本体”与“展览体”的思考,是他“时刻警惕‘被主流’”的佐证。他沉浸于审美的思索探究,这也是抵达艺术本源的唯一路径。正是这一点,让他成功地避免了掉入“匠人”的泥沼。于明诠于创作之高蹈实践,也昭示了书法艺术的更多可能性。将书法视为“书法家的‘心事’”,在我有限的视野里,这应是于明诠的首创。只此一语,已是无限抵近或抵达中国书法的本质。于明诠对“技术主义”时刻保持着警惕,在内心里为自己设置了一个艺术家与伪艺术家的刻度,这其实就是一种艺术的自觉或定力。所谓自觉,于明诠是立足于审美进而生发出人文类的思索;所谓定力,盖因于明诠早已舍弃了横向的一城一地一时一事之得失计较,主观地将自己或自己的艺术实践投放在更广远的纵向的艺术长河中。用他评价陶博吾的话来说,这也是一种“百年孤独”的襟怀。

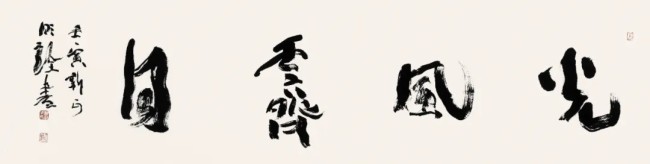

光风霁月

34cmx138cm

于明诠的作品属于耐看的那一类。能写出好看的字,不是太难;能写出耐看的字,极其难。于明诠的书法创作是有学养支撑的,他本身就是一位学人,有独见,有厚积,所呈现的意象多元而丰沛,有生机或生命力在里面。也许,书写只不过是于明诠的一种表达方式,以其体达其义,是一种倾诉。一张张宣纸,何尝不是他承载情感的容器?比如他“不取悦别人”的主张,也可以理解为他对“个体体验”的看重。观察于明诠的书法创作历程,在潮起潮落的当代书坛,他无疑属于那种有鲜明的学术性和创作性的书家,也可以说是一种文化性。更为难能可贵的是,他在坚守中有变,又在变中有坚守。山东画报出版社曾出版过一套于明诠所著的《见山见水楼丛稿》(四卷本),比较系统地反映了他的艺术创作理念,从中能洞见一个更全面的于明诠和其艺术道路上的渐进或演变。我们会发现他从纵向和横向、宏观和微观、传统与现代诸视角对书法艺术的长期而深度的思考和学术贡献。

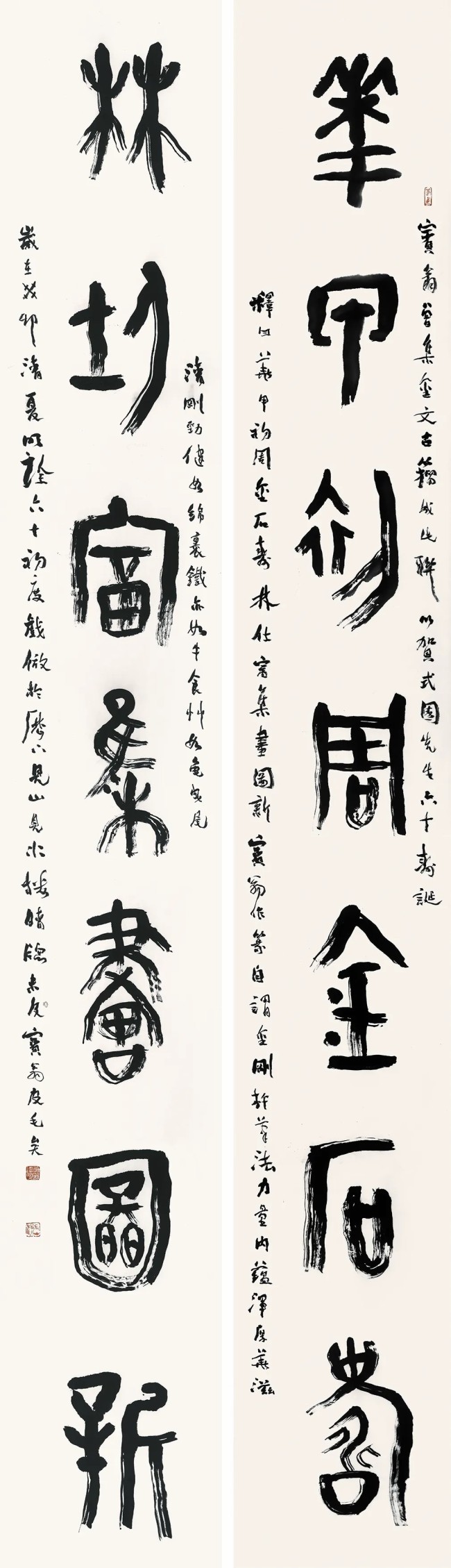

花甲初周金石寿 林仕富集画图新

325cmx45cmx2

我认同王镛对于明诠的评价:究其本色,乃一介文人。中国文人的本源里有一个要素是风骨或艺术风骨,我理解为不欺世、不媚俗、不跟风、不炫技。自魏晋唐宋以降,艺术风骨这东西越来越少见。具体表现在书法作品中,应该是一种达观、率真、野逸。应该有书外之意。于明诠曾有言:……不必主动“求好”。此可做风骨解。而其“几千年的书法史恰如一部书法家的心灵史”的论述,也是对其文人精神的佐证之一。正是这样的文人本色,投射在具象的书法创作中便是对高妙笔墨格调的追求,超拔和寂静自在其中。

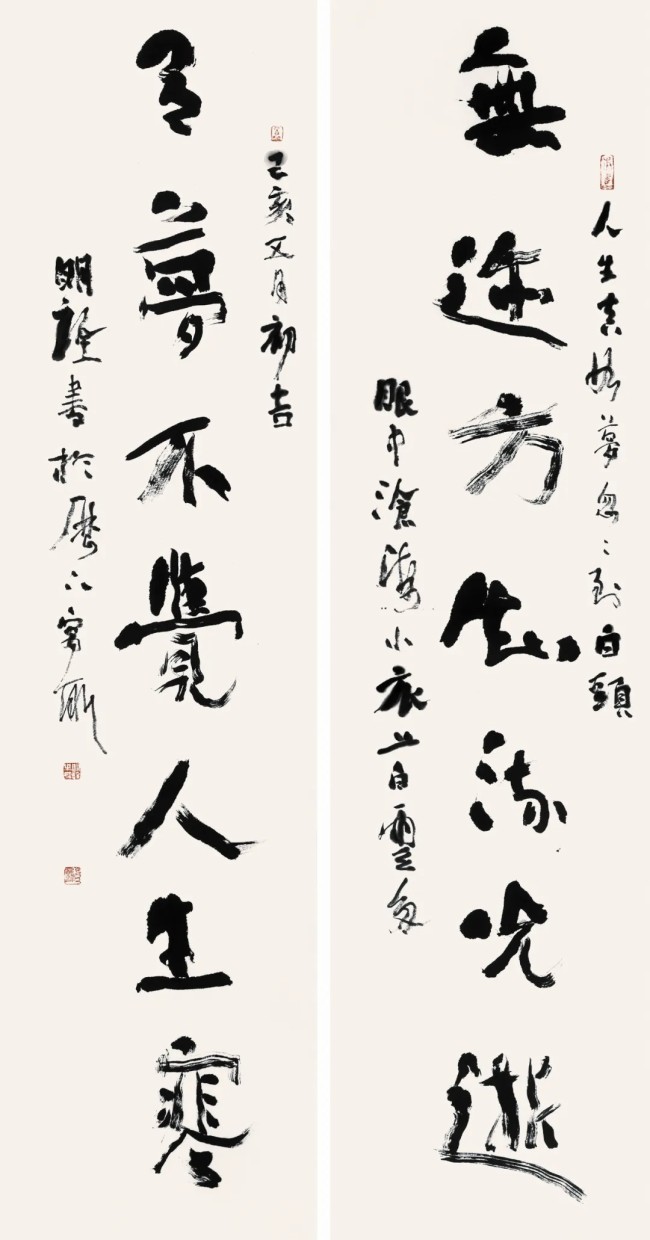

无迹方知流光逝 有梦不觉人生寒