138cmx34cmx2

作为一位以书法名世的书法家,于明诠也是一位诗人,不是跑龙套的那种,是一位知道如何写诗的诗人(很多人写诗千万,仍不得其门而入)。或许是志不在此,只是没有量的积累而已。仅以其出版的诗集《单衣试酒》而言,足以立足于当代诗林。“上面伏着翻白眼的乌鸦/乌鸦的叫声裹着铁锈”,仅此一句,便是真诗人。他对诗歌意象的把握和语感的掌控,也鲜明地体现在他的书法里,能让人感受到他在书写时情感的律动,或疏阔,或奇诡,或萧散,或放浪,或低吟,或高歌,写字即写心。有时候,随意也是一种境界,随意即随心。心即一个人的天地,“独与天地精神往来”之天地。2016年他在北京荣宝斋做过一次题为《像写诗一样写字》的讲座,亦可视其为于明诠的艺术主张或宣言。于明诠主张“像写诗一样地写字”,的确是高妙之论。或者说,书家应该有诗心。如果用心阅读于明诠的书法作品,我们也许会读出庄子的《秋水篇》和《逍遥游》来。正是这样一种“诗心”,让于明诠拥有一种更自由的想象力和创作力,书法背后或书法里面的那些“有意思”的东西呼之欲出。于明诠诗曰:周日我和庄周对话/围着他的南溟和北溟/一边吃一边聊。我们也可以理解为:一边写一边聊。由此,或可解读于明诠书法作品里蕴含的若有若无若隐若现的“内美”或“心灵咏叹”。

白雨斋词话一则

180cmx48cm

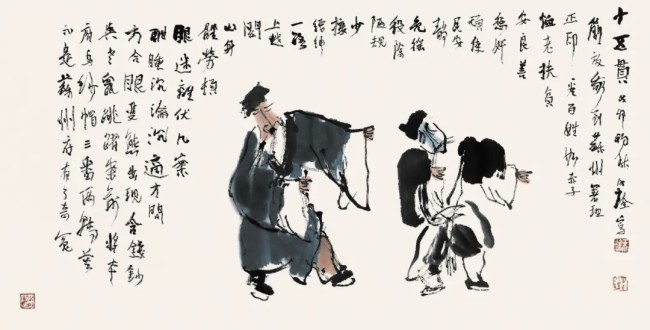

我喜欢于明诠作品里的童真气。童真气也是一种生命元气。有了元气,就有了勃勃的生命力,就有了面对这个世界时的冲动。他的创作之所以没有被“时代的潮流”异化或淹没,一部分功劳应该归结于这份童真。世界上还有另外一种童真是“伪童真”,那是矫饰或矫情,不足论。往深里说,童真亦是一种品德,也许还是一种风格。沿着他的童真气,我们会想起于明诠的戏画。而说他的戏画,不能不说到东方气象这一概念。在舍弃了“一本正经”之后,于明诠的戏画致力于一种意象的营造和传达,这已不是“似与不似”的境地之别,甚至不是形而上与形而下之别,这是一种回到“戏剧本体”的创作,意在写出“戏之本质或味道”,而非表象之“写真式”再现。“剪取一段水的波纹/做成板腔体的涟漪”,这涟漪漫延在纸上,形成了于明诠独有的水墨语言表达,如诗,是诗,在宣纸上游荡吟唱……笔者揣测,于明诠的戏画,也许是一种童年视角的观察(而非俗世意义上的“票友”视角),是一种童心原初而直觉的看见或印象。正是这种“童年印象”或“童年感触”,实现了于明诠戏画里东方气象的营造或对话。

戏曲人物 空城计

34cmx34cm

全才,鬼才……于明诠身上有很多标签,他的博学多能也被批评家时常提及。透过这些标签和评价,我更注意到的是他的真诚。这是一种建立于理性基础上的真诚。当然,真诚也是勇敢。许多年前读他的《说“展览体”》,我即认为他起码做到了学术真诚。作为一位声名赫赫的名家,能做到真诚也许更难,能做到真诚才是真正的人生自信。作为一个书法教育者,于明诠的一些观点属于比较少数的甚或不合时宜的“另类”。这是一种真诚的另类。他对书法创作的美术化倾向和书法家专业化的深度反思,对书法艺术“死板板的经典模拟仿作和视觉拼图游戏”的批评是一个书法教育者的良心之语,当下之书法“创作”现状已经验证了他的思考。他关于“书法的特质首先是文化的”论述,也从另一个方向指出了当代书法创作与教育的短板所在。他呼唤“书法家文人身份的底色”并身体力行。也许正是书法教育者这一身份,让于明诠的书法创作里有了很多“有意识”的探索,时间久了,这“有意识”便成了“无意识”。他有一篇与“主流”为敌的文章《书法教育≠知识传授+技法训练》,这是医治当前高校书法教育病疴的一剂良药,惜乎没有引起应有的重视。

最早得见于明诠戏曲题材的水墨画,是因为阅读刘玉堂的《戏里戏外》。当时的直觉反应是:好玩。再后来,了解到于明诠吹拉弹唱都有一套,始信“鬼才”之说不虚。他这类题材的水墨画,很高明,画出了戏曲里某些本质的东西,人物是活的,乐器是有声的,色彩强化了民间感,画出了“味道”,画出了“意象”,画出了“戏剧性”和故事性。在他的水墨画创作中,我们会发现其对审美通感的运用自如。于明诠的画里有书法,书法里亦有画。这其实也是中国书画的传统。解构,重组,前行,回归……这也应了于明诠自己所谓的“折腾的艺术”。他关于“书在哪,法是个啥”的追问与自问,也是一个永远的主题。他的篆刻一如他的书画,有古风,也有现代意识。尝见过他的一方陶泥印:又老又瘦的西风,似能听见土石的崩裂和轰鸣。多种艺术形式和材质的尝试,何尝不是一种融会贯通呢?这种多向度的尝试,让于明诠的整体艺术创作呈现出多元、丰盈的景象。

戏曲人物《十五贯》