孙博文与这个时代的相遇多少有些意外,因其意外,他与这个时代所碰撞出的火花才格外地眩目。2020年中国美术馆、2021年山东美术馆的两次展览后,向来与美术界、学术界并未有太多交集的孙博文,依托其大泼彩绘画而引起了广泛的社会反响,其声名日隆,甚至超过了1980年代对黄秋园、陈子庄的发现。与此形成巨大反差的是孙博文生前的孤寂——终其一生,孙博文都是孤悬于美术界之外的“基层艺术家”。其情形与他的偶像梵高有些类似:一个在南法阳光照耀下的旷野与麦田中孤守;一个在山东的乡野与岱岗之间游走。两人皆可用勃兰兑斯评价拜伦的话来加以描述:“一颗没有氛围的星星。”

从结构上讲,两次展览均有一个明显的缺陷,那就是早期花鸟、山水作品的缺席。显而易见,这个缺陷让观众无法了解孙博文早期创作的面貌,更无法理解其早期作品与晚期作品之间的逻辑关系。为了弥补这一缺憾,在这里必须强调:依早期与晚期作品的性质而论,事实上存在着两个不同的孙博文:日常的、世俗的、作为文人画家的孙博文;半清醒的、半癫狂的、作为精神遨游者的孙博文。前者是虚静的、入世的,以寄情花鸟、山水来完成自己的艺术理想;后者则是狂狷的、超世的,飘渺如孤鸿,在遨游形而上世界无尽的历程中,探寻生命的归宿。

中国美术馆展出现场

孙博文晚年所作,多巨幛大幅。观者置身于其中,犹如梭巡于精神的密林。在他们的感受中,那些弥散着神秘气息的、连续性的、非现实的宇宙图像,不再是通常意义上的美术作品,而更像是对宇宙、对生命终极归宿的叩问。很显然,这种感受从本质上讲,是反日常的,更接近于某种宗教情感。因而,与通常的美术展览相比,孙博文展览的现场更像是一个巨大的精神道场。

展览带来的一个质疑值得关注:在一个乡土文化尽毁,文化土壤充分盐碱化的地域中,如何生长出了孙博文这样参天的乔木?众所周知,许多年来,曾诞生过齐白石、黄宾虹的丰厚腴润的民间文化生态已被破坏殆尽。从这个角度上讲,孙博文的人生、艺术就成了一个难以破解的谜题。有趣的是,其巨大的诱惑力也正在于此。

山东美术馆展出现场

一、生命的觉者

近些年来,即便对中国当代艺术一知半解的人亦可看出其问题所在:除了市场上那些弄虚作假的数字,以及艺术家们在财富榜上相互攀比的欲望外,当代艺术在其他方面——比如,在价值建构和原创性方面,则一无是处。自从资本、利己主义哲学和科技理性剪断当代艺术的超验性脐带后,艺术家们似乎再也没有兴趣仰望星空,为信仰而战了。主体的俗化,作品的矫饰化、技术化,已成为当代艺术的基本表征。然而,“现代艺术的真正问题是信仰问题”,当代艺术亦如此。倘若以此为坐标,孙博文出道即巅峰这一现象便变得可以理解,在某种程度上,他本人及其作品满足了知识阶层、公众对当代艺术家及当代艺术的集体想象:以主体生命的纯真性去感知与生成形而上的世界,让灵魂重返艺术真理的位置,并在那里建构信仰体系与救赎功能。

毕竟,对世俗社会的芸芸众生而言,一个浑沦博大、空明无执的超验世界,既能在视觉上提供前所未有的美感,又能在精神上为心灵寻觅到栖息之地。同时,一个超验性主体远比一个世俗的利己主义者更符合他们对“艺术家”的期待。只要我们简单回顾一下自1990年代以来,那些具有超越性品质的艺术家如何在消费主义社会中整体性崩溃的事实,便可理解公众对理想主义人格的渴望。

如此一来,中国当代艺术的全部问题可以归结于此:如何重建以生命纯真性感知为核心的超越性主体?

如果孙文博的人格、作品能提供一个答案甚至标准答案的话,毫无疑问,那将是对中国当代艺术的一个嘲弄——尽管是无意的。

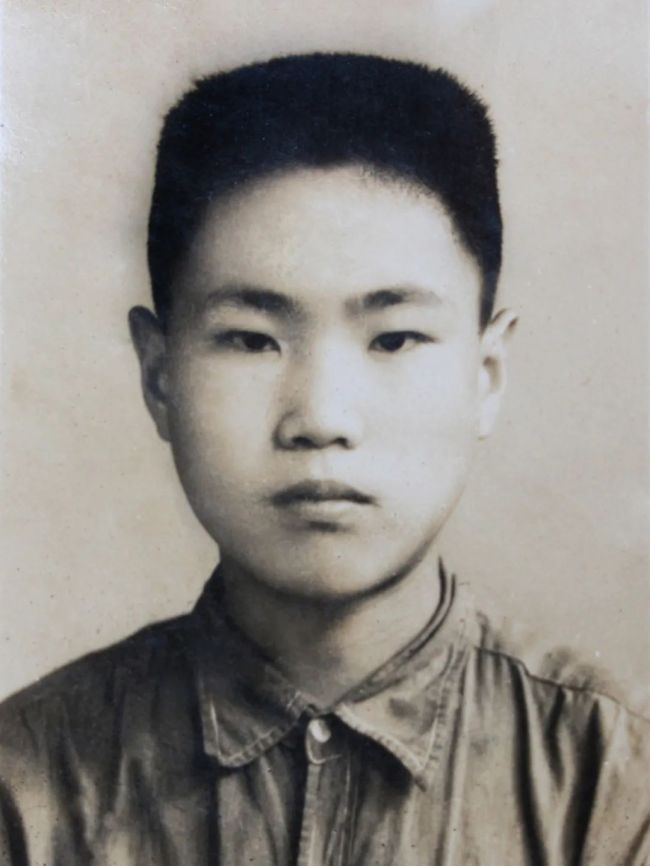

少年孙博文