孙博文20世纪60年代入山东美专学习,师从于关友声、黑伯龙、王企华诸师。在这里研习中西画法并不是孙博文的唯一所获,比这更重要的,是他从黑伯龙等人那里领悟到了变革旧法、鼎力维新的艺术精神。作为上海美专的毕业生,黑伯龙不仅将海派的现代中国画技术体系带到了齐鲁,并把作为“新兴艺术策源地”上海美专的核心理念如“国魂”“个性”植入了齐鲁中国画体系,而且为山东美专提供了以“闳约深美”为内在逻辑的教学理念。细究起来,甚至可以说,孙博文的成长,完全符合“闳约深美”所规约的路径——在语言学家、国学家、书法篆刻家蒋维崧那里,孙博文完成了传统哲学、古文字、诗词及书法篆刻的修习,尔后由“闳”趋“约”,集中于花鸟、山水的创作。在同乡花鸟画大家崔子范的引导下,日益向花鸟、山水的纵深领域推进,究本穷源,辉光日新,渐趋至美圣境。“‘美’指的是一种理想境界,求学的人只能处于永恒的探索之中。美的疆域阔大无限。”

即便不考虑孙博文与上海美专的师承关系,刘海粟所言的“美的疆域阔大无限”,也几可视为对孙博文大泼彩绘画的预言。

孙博文的花鸟脱胎于崔子范,多以廉悍而烂漫的笔意表现日常的景观,如夏荷、秋鸭、翠鸟等。其境界,于古朗高雅中,冲然而澹,弥散出活泼的感性生命之美。与此同时,孙博文的山水创作亦独开畦径。以沂蒙山区写生为基础,以花鸟笔意结构山水图像,于沂蒙山岱崮地貌的生拙朴厚中,见出秀拔超迥的意象,大体上构成了孙博文早期山水的样貌。如果给这一时期的孙博文勾划出了一个人生轮廓的话,那么,它应该是简洁而日常的:作为创作主体,他与乃师们并无二致,是一位有理想情怀的画家;而其作品,则是南北兼济齐鲁画风的一部分。简而言之,早期的孙博文是一位有日常属性、地域属性与文化传统属性的文人艺术家。

如果孙博文的艺术止步于此,那么,其价值不过是臃肿的当代文人画队伍中的一名优秀的画家而已。然而,1990年代末期,孙博文的绘画无论是风格、语言,还是理念都发生了一个断裂式的转向:由传统的文人写意花鸟、山水转向了以超越性宇宙图式为表征的大泼彩绘画。之所以将孙博文的转向称之为断裂性转向,是因为无论在图像上,还是在观念上,大泼彩绘画与此前的风格都缺乏必要的学理关系。这种情形有点像福柯所说的“历史的断裂性”,只不过是个人版的“历史的断裂性”。

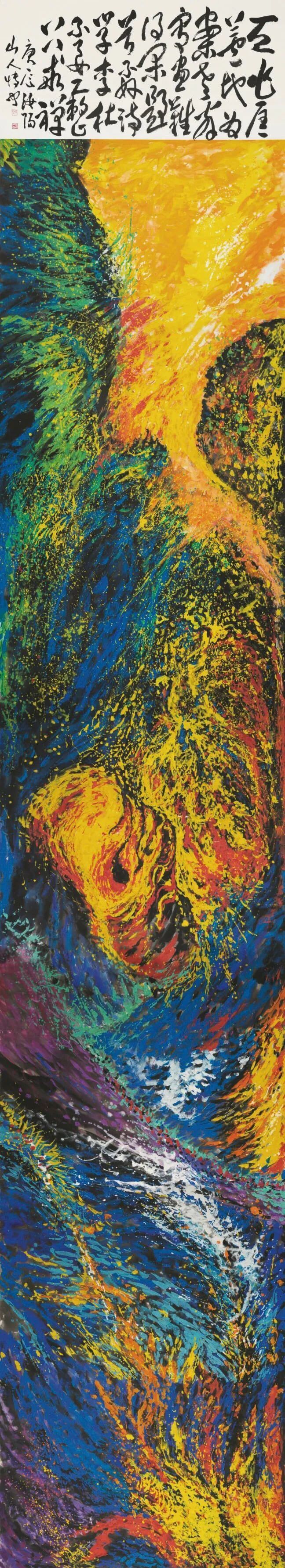

孙博文 《一江秋水连云起》 451×144cm 2002年

如何解释这一转向的原因始终是批评家、艺术史家们的兴趣所在。在这里,也许我们应该意识到,正如艺术史的拐点往往不是依循惯例系统中那些可见的因素,而是基于某种意外的力量一样,艺术家由庸常跃升为天才也同样如此。在所有的“意外的力量”中,疾病往往扮演着重要的角色。对艺术史稍有了解的人均知道,以生理疾病的方式而跃升至超越性精神状态,并由此实现创作的跨越性转向,是艺术天才们一再上演的剧情。这方面的例子可谓比比皆是。梵高晚年的眩晕症是其旋转性星空图式的来源,而石鲁晚年之疯癫,则带来了其图像中的神秘符号与华山图式。这种现象,我们不妨称之为“精神的基因突变”。

与梵高、石鲁相似,由生理疾病所导致的精神基因突变,或许是孙博文晚年人格变异与创作风格转向的原因。1997年,孙博文在一场几乎致命的脑垂瘤手术后,人格一分为二:清醒的、具有日常意识形态属性的人;半清醒的、半癫狂的、具有形而上属性的艺术家。如果我们稍加辨析,不难发现,对孙博文的人格与艺术观而言,所谓的精神基因突变,其意涵是多重的:首先,来自于死亡的追逐,迫使孙博文重新思考生命的价值与本原意义,在内省中成为一个生命的觉者。其觉悟的鲜明标志是人格上的由“老”返“童”,即由复杂的、成熟的、世俗的人格不断向纯真的人格与生命状态还原;其次,由生命、人格的本真状态向形而上世界的跃迁与升华,不仅构成孙博文晚年精神生活的主要内容,也使其从世俗画家状态飞升至超越性主体的状态。无论批评家们在这方面存在多少争议,都无法否认这样的事实:疾病已成为精神超越的方法与路径。疾病的发生、疗愈以及对死亡拒绝的过程,就是孙博文升华为生命的觉者与超越性主体的过程。

孙博文 《乘月天水合》144×361cm 2001年

准确地讲,生命的觉者与超越性主体,是孙博文晚期新艺术观的人格基石与精神源泉。以此为始,对生命价值与生命本原的觉悟与思考,并在形而上世界中追寻其意义,已成为孙博文晚期创作的主要价值皈依——其神秘的山水、宇宙图像与大泼彩所发散出的生命意识,均来自于此。

考虑到疾病的作用是在神秘主义层面上发生的,犹如来自于冥漠的启示,难以获得终极性解释,所以,我们可将之视为“神启”——一种开启人类智识与灵感的,引导人格、灵魂进化方向的,不可见的精神力量。从高更、梵高、石鲁、孙博文的实例来看,“神启”并非无处不在,它只对那些非凡的、有慧根的、心中理想主义之火永不熄灭的天才们感兴趣。因而,在此有必要对孙博文的修为、慧根以及理想主义作一点必要的描述。

众所周知,中国画之根基、之高度,在于儒释道多元一体所构成的人文主义体系。从诗文、题跋、印章诸方面透露出的信息,可大体勾勒出孙博文人文修养的轮廓:以“禅”修为统领,其中既内蕴着“充实之谓美”“格物致知”的儒家进取精神,又包含着道家道法自然的理念。其诗文中不断出现的道家仙山,如峨眉、云隐、西极、罗浮、南溟、昆仑等,鸟瞰式地勾划出孙博文精神遨游的廓然图景。至于释家之观,多呈现于《涅槃》《一念般若生》诸作品中。“禅”修是孙博文的日课,其“虚静”“万法皆空”与“人格化自然”之旨,高度合成了孙博文创作的哲学基础与宇宙观,也是其主体意识不断丰盈的思想源泉。在一个艺术家主体普遍俗化的时代,孙博文不退反进,从人格精神到创作理念彻底完成了自我超越,端赖于其深厚的人文修养。

孙博文 《性灵之光》 795×144cm 2000年