倘若从20世纪中国画变革的角度来评估孙博文,我们可以毫不犹豫地讲:孙博文是20世纪之子。以内心湧动的创新性渴望,以及图像、笔墨方面的维新实践,来回应20世纪中国画现代形态的建构,是孙博文持之以恒的创作姿态。20世纪是中国画由旧入新,体系化建构现代形态的世纪。在孙博文的认知中,20世纪中国画变革的图景一直在暗示这样的真理:只有在“自我优化”与“跨文化融合”的双重坐标中,中国画才能获得自己的历史属性与现实价值。传统之所以成为传统,正在于它不断地从创新动力与成就中获取绵延至未来的合法性,传统从来都不喜欢自己的复制品。如果我们仔细地梳理一下孙博文不同时期的作品,便可意识到,上述认知已在岁月的变迁中内化为一种生命诉求,它决定了孙博文作品的创新性品格。因此,我们没有理由在下述的看法上含糊其辞:孙博文及其作品都是20世纪中国画变革逻辑的产物。

创新性冲动一直是孙博文诗歌的主题:

《山水》

浮生长恨新意少,提笔规矩老一套。

绿杨烟外晓云轻,且向花间留晚照。

《用笔随想》

大破大立画家胆,删繁就简诗人魂。

提笔方知功夫浅,落笔静思情不深。

让我们再从心理学的角度作一点探讨。对艺术史而言,一个基本常识是:艺术史从来都是天才们书写的,而天才们的共同特征便是一生都充满对平庸的恐惧。也就是说,平庸是天才们最可怕的敌人。这方面有一个著名的例子:达利7岁时便被成名的野心之火燃烧得无法入睡,一生视平庸为天敌。虽然我们缺乏对孙博文心理研究的临床数据,然而,无论从其创作中表现出的强烈的创新性欲望,以及在这种欲望压迫下自我挣扎的状态看,还是从其诗文、题跋中透露出的试图以精神的自我解放来超越世俗的愿望看,他都是一个达利式的平庸恐惧症的患者。1997年的那场手术后,死神的追逐显然加剧了这种恐惧症。被死神扼住生命的窒息感,与由此而被放大的对平庸的恐惧感,让孙博文在生理、心理上同时经历了一场脱骨换胎式的改造,在精神的基因突变中完成了自我超越。由此,我们可以断定,孙博文后期创作中的那些神秘图像的背后,有一条平庸恐惧症的古老根源。

如果在艺术史上为孙博文寻找一个同类的话,那只能是梵高。仅仅从精神层面上考量,梵高可谓孙博文唯一的偶像。对梵高的崇仰之情,在孙博文向梵高致敬的诸多作品中,几乎达到了宗教般的高度。创作于2001年的《云隐青山》,其原型即为梵高1889年的油画《阿尔皮耶山为背景的橄榄树》。至于孙博文后期作品图式中神秘的“旋转”之造型,则与梵高“旋转”的星空结构一脉相承。在孙博文那里,梵高在灵魂的自我纯化方面,在以生命的感知而重构自然、宇宙万物方面,无疑是一个伟大的牧师。因而,两人在精神生活与行为上是如此地相似:皆以半癫狂、半清醒的状态,在精神无尽的遨游中完成自我超越,由此将艺术提升为灵魂的事业。不同的是,梵高的遨游是嗅着大地蓬勃气息与无限生机的孤傲的自我漫游,他的每一幅画面都是自我精神的游记与标识;而孙博文的遨游则是死亡追逐下的生命与宇宙、自然的摩荡、嬉戏与相融,其画面更为幽渺、旷达、超迥,不可言说,所洋溢的是生命开悟的幸福感与自由性,亦有弃世而去的低沉与哀婉。

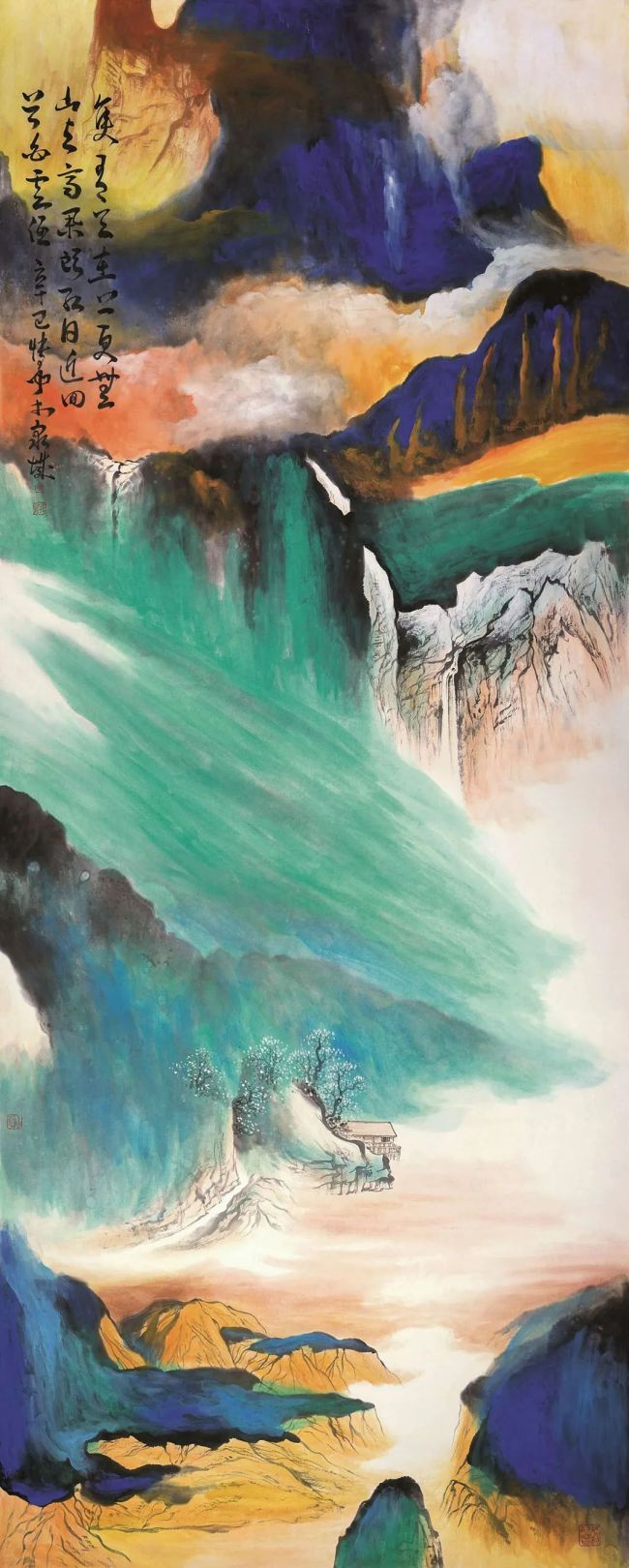

孙博文 《登高看云低》 358×144cm 2001年

无论是感动于生命的觉悟,还是基于“禅”修的业绩,无论是恐惧于日常的平庸,还是听从于20世纪历史逻辑的召唤,孙博文都在其生命的后期,以生理疾病向形而上世界跃迁的方式,生成为一个生命的觉者,一个超越性的主体。对此,前面已有所描述,在这里,不妨再从概念层面作一点粗略的归纳:其一,所谓“生命的觉者”,是一个主体不断脱意识形态化、脱日常状态的过程。在这一过程中,生命以纯化的方式而返向本原,并在那里重新聚拢自己的本体价值;其二,所谓“超越性主体”,是一个多重超越者:从艺术惯例系统、从日常生活、从既有的教条与信念中全方位超拔而出,其宇宙观、艺术观及方法论在超越中得以全面重建;其三,生命去蔽的过程,也是主体创造力生成的过程。一个澄澈无蔽的生命,才能真正获得建构超越性艺术图像的智识与能力。

从精神进化的角度讲,步入创作晚期的孙博文已成为潘天寿所说的“慧眼慧心人”,称得上“胸次洒脱,中无障碍,如冰壶澄澈,水镜渊渟”。在晚期创作中,生命的觉悟,精神的超越性以及由此而来的想象力的彻底解放,已成为孙博文创作灵感与图像建构的全部来源,而以生命的本明、灵魂的虚静去观照万物,冥合宇宙,则成为他创作的方法论。作为一个通体发散出超越性品质的创作主体,孙博文的灵魂既是光明澄澈的、虚壹而静的,又是热烈飞动的。唯其光明,方能化生万物,在朝日初启的“朝彻”中悟通“道”之所在;唯其虚静,才能以玲珑之心体味宇宙的微茫澹然,而不为表象所乱;唯其热烈,方见出生命与宇宙相融的恍惚迷离,雄浑飘摇,气象万千。如李日华所说:“必须胸中廓然无一物,然后烟云秀色与天地生生之气自然湊泊,笔下幻化奇诡。”

历史上,那些以生命的觉悟而拥抱宇宙、自然和人生的艺术家,往往会以殉道的方式而升华为艺术的圣哲,梵高如此,孙博文亦如此。他们的离去的地方,往往是信仰、生命本原的分崩离析之处。一个形而上世界关闭了,一个喧嚣的社会连同它的欲望、机巧、名利蜂拥而至——这就是孙博文身后的世界。

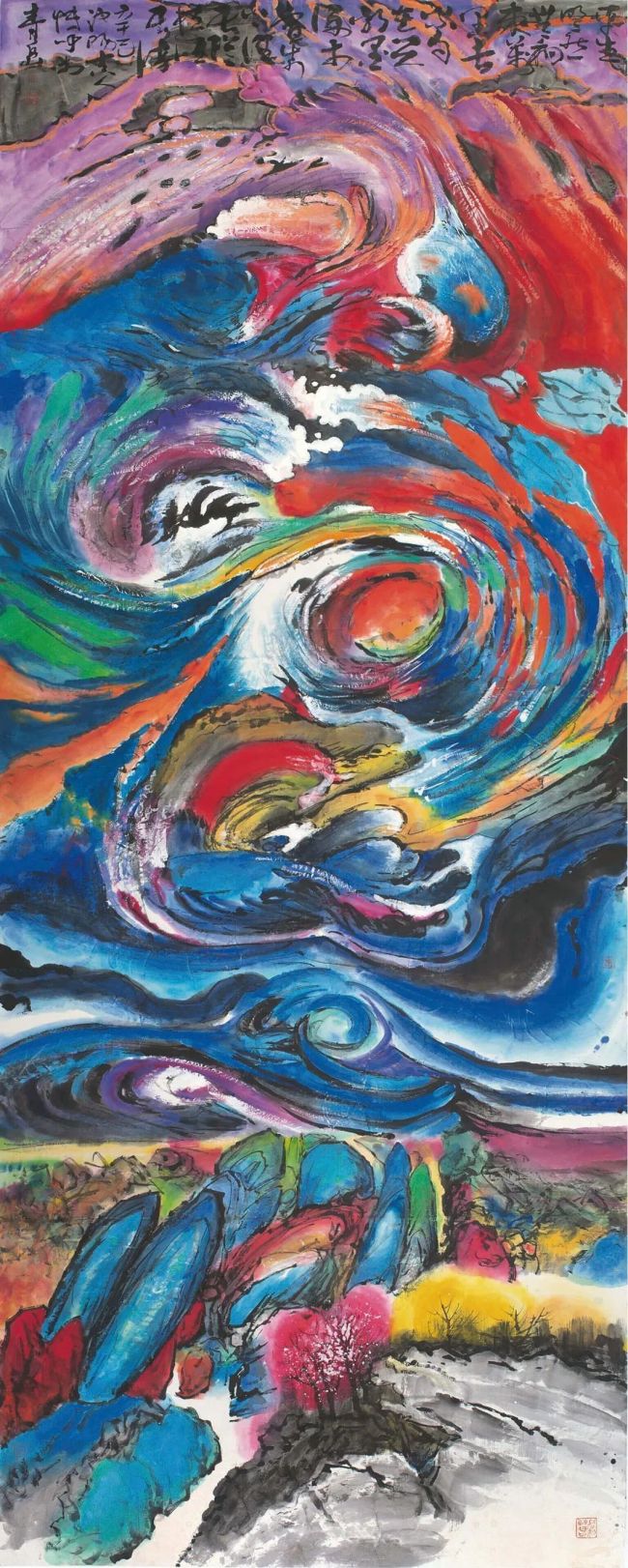

孙博文 《万古长空》 361×144cm 2001年

二、生命的超象

在世俗意识泛滥的当代社会中,艺术还能重返形而上世界吗?在大多数情况下,回答当然是否定的,直到人们发现了孙博文,才找到了肯定性的答案。在孙博文后期作品中,人们意外地看到,艺术的形而上触角是被乡野力量所修复的,这对混迹于都市的当代艺术而言,多少有些讽刺。事实上,无论从哪个角度看,孙博文晚期的创作都是当代绘画性质及方位的再定位——它以生命信仰的方式重返超验世界,并在那里开始了以艺术终极关怀为核心的,包括创作方法、艺术感知方式、题材与图像结构、语言美学及技术在内的体系化建构——一种不同于既有艺术观及方法论的大泼彩绘画体系由此诞生。

在孙博文晚年的创作中,一个令人惊诧的事实是,自1997年手术后,1998年到2003年离世的短短5、6年间,孙博文的巨幅大泼彩作品数量竟达上千幅。人们或许会暗自赞叹:与死神的博弈究竟产生了多么强大的生命之力,才使得孙博文的创作喷薄出如此峻烈、如此绚烂的乐章?从性质上讲,这批作品是以生命殉道的方式来完成的超级图像,因而,可称之为“生命的超象”。

从世俗艺术家到超越性主体,孙博文对世界的感知与呈现方式发生了根本变化。从艺术史上看,艺术家们无论采用什么样的创作方法,其感知世界的方式和由此而形成的艺术形态无非两类:第一类可以称作“客体感知”,即艺术家的感知与表达以客观世界的再现为旨归,由此形成以写实性为特征的艺术形态;第二类为“主体感知”,即对客观世界的感知与呈现是在主体心理活动层面上形成的,因而,其表现形态为“意象”或“心象”。很显然,这里不是讨论这类理论问题的地方,在此只能略作交代。

孙博文 《山高入云端》 413×144cm 2002年