可以明确的是,上述两种感知世界的方式及艺术观都无法涵盖、描述孙博文的大泼彩创作。考虑到孙博文后期感知系统因疾病而发生异变,且达到了超常的或半疯癫的程度,我们不妨用一个全新的概念来加以描述,这个概念就是“超感知”。何谓超感知?依我们的理解,它有三个维度:首先它以精神遨游的方式来体察、认知世界,因而,其感知领域之寥廓玄远,可谓穷尽宇宙天体、四荒八极;同时,这种感知是全觉型的,在视觉之外,还包括了听觉、触觉、嗅觉乃至整个身心的感觉,可谓全息性地体味可视性物象以及不可见之物,其触角可以自由地到达灵异、虚无的世界;最终,这种感知是心与物、精神与客体高度融合性的感知。也就是说,在创作中,孙博文的身体、生命乃至灵魂与宇宙万物是以互渗的方式而融为一体的。从这个意义上讲,孙博文大泼彩作品即是其生命与灵魂的在场。

从上述描述中,我们可以得出这样的结论:“超感知”是一种殉道式感知,由这种感知所生成的图像,理所当然地成为“生命的超象”。

殉道式对超验世界的凝神观照,不仅让孙博文晚期创作中“异像”纷沓而至,而且赋予绘画图像以某种宗教感。从性质上讲,大泼彩绘画在孙博文那里,与其说是一种艺术样式,不如说是用超感知幻象所建立起来的生命祭祀的殿堂,或者说,一种生命向自然、上帝、宇宙回归的方式。

以超感知幻象所构建起来的“生命的超象”图式,可依据其题材的不同而细分为三个类型:1、山水幻象。其作品包括《万象生辉》(2001)、《去留肝胆两昆仑》(2000)、《岩栖谷隐心自闲》(2002)、《朝云春梦》(2002)等;2、灵魂幻象。其作品有《但愿人间意珠圆》(2001)、《涅槃》(2001)、《凤舞九天》(1998)、《山高禅意浓》(2001)、《性灵之光》(2000)、《观世》(2001)、《禅意直上锦山顶》(2001)等;3、宇宙幻象。其代表作有:《挥笔御乾坤》(2002)、《山水四屏》(2000)、《星空》(2000)、《境随心转有乾坤》(2002)、《无极而生》(1998)、《开天辟地》(2002)、《袖卷红云水上生》(2001)等。

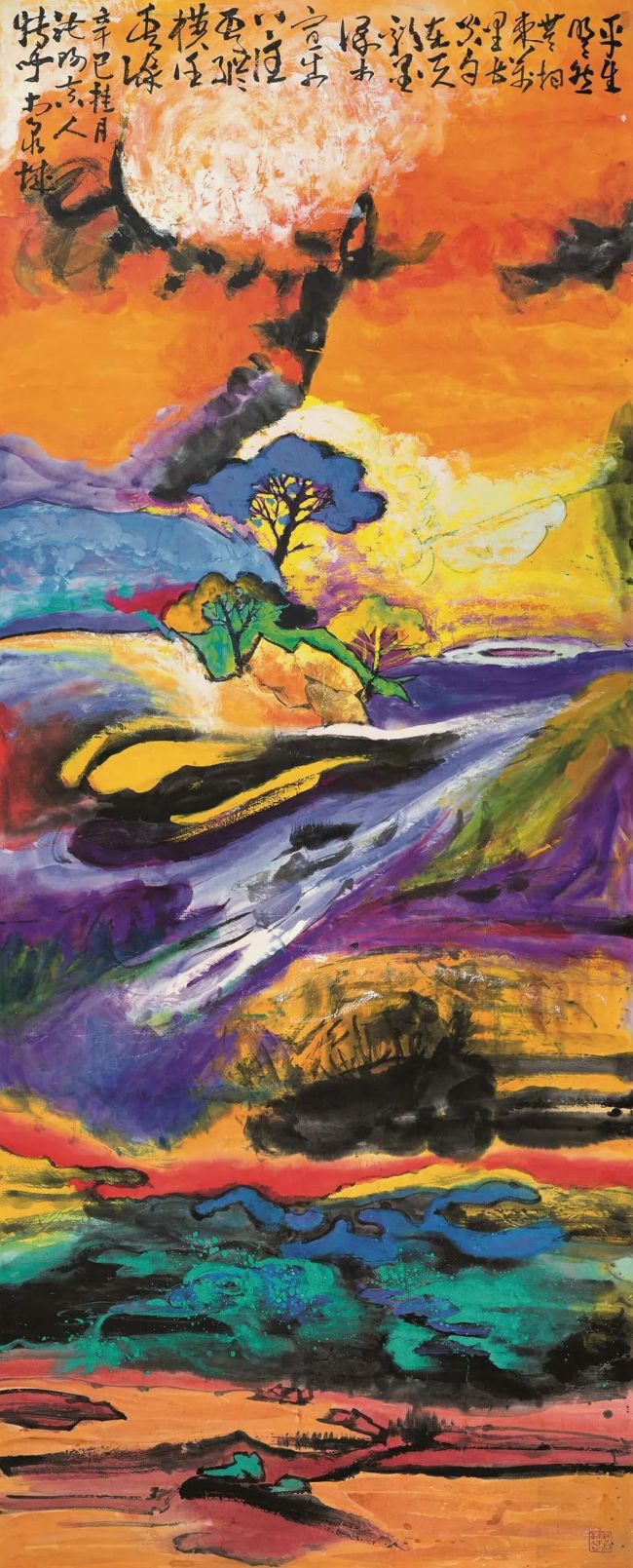

1990年代末期,孙博文不动声色地调整了自己与自然山川之间的关系——由实景写生转向冥造山川。这一调整,带来了山水画观念及图式的一系列变化:由实景到虚景,由实象到幻象,由再现山水到心与物游。在山水幻象类作品中,山水画完全超越视觉审美之羁绊,一跃成为对个体生命解放与精神自由的承诺。在滉漾夺目的幻象世界里,孙博文身与风化,恰如飞蓬,醉入山水之间。其生命情态,正如庄子所说的“游心于物之初”者,方能臻于至美之境。从这里开始,在山川幻象所构成的叙事逻辑中,来完成生命的漫游,便成为孙博文山水创作的主要维度。作于2001年的《万象生辉》与其说是一幅山水图景,不如说是主体与山水优游卷舒中所随心组合的生命符号:悠然的桔黄色长云、静默的孤山、刚峭的巨石、蓬勃的丛树与回旋的碧浪,在不知由来的相遇中,以光影游动与形态变幻,低吟出生命自由而无常的旋律。在这类创作中,赋予画面以更为丰盈的人伦精神,从而在山水幻象层面上生成人格化特征,是孙博文最为喜爱的创作方式。

作于2000年的《去留肝胆两昆仑》,是一幅高达8米的巨作。在这幅作品中,孙博文不是以画家而是以“主宰者”的身份出现的,如王阳明所说:“我的灵明,便是天地鬼神的主宰。”在孙博文“灵明”的引导下,人们的视线在色墨波涛的汹湧中,穿越孤崖绝壁,直抵云霄之上的昆仑顶峰,在那里领略天问式的诗篇:“吾截昆仑两三段,将余抛在云雾间。敢问苍天不罪我,能劈喜马拉雅山!”刹那间,在诗书画相互编织的叙事逻辑中,孙博文之“灵明”仿佛闪烁于皑皑白雪的昆仑山顶,又或沉隐于桔红色的暮霭,最终在大泼彩狂野的迸发中化生为主宰天地山川的人格神。

在《岩栖谷隐心自闲》中,“主宰者”的狂妄已遁形为文人式的闲适。此境于逍遥中,不粘不脱,似实若虚,生意满满,主体心灵犹如沐浴在岚光烟霞中。其意如何?孙博文答曰:“问余何意栖碧山,笑而不答心自闲,桃花流水窅然去,别有天地非人间。”正所谓虚灵之景,已脱天地牢笼之手而归于自然。

孙博文 《天边云重似火烧》 360×144cm 2001年

在孙博文的晚期创作中,如果说山川幻象是其超感知与客体世界关系的产物的话,那么,灵魂幻象则是其超感知面对内心世界的结果。如前所述,禅修是孙博文返回灵魂与生命本原的最好路径,也是他洞见灵魂与生命本质的最佳方式。为此,孙博文写了多首象征意味浓厚的“禅诗”。如“白云深处有高师,糊涂切相任天机。试看拖泥带水笔,正是禅意入画时。”禅修不仅让灵魂幻象总是若隐若现地浮动着“虚静”的意味,或显现出“万法皆空”的色彩,还为灵魂幻象提供了多种图像生成的方式:或借助于具有集体无意识认同的象征符号,或从心灵感知中获取那些不可名状的隐秘之形——这类图像更像是灵魂的分泌物,飘飘渺渺,杳杳冥冥,幽远而深邃。至于灵魂幻象的意涵,则指向更为复杂含混,我们只能尝试着加以诠释。1997年的大病之后,与死神擦肩而过的孙博文,在创作中充满了对“重生”主题的向往,这一向往的表达,完美地落实在《凤舞九天》(1998)、《涅槃》(2001)等作品中。《涅槃》的凤凰造型似生命分解、离散前的剪影,又似重生之际的昂扬之姿。烈焰燃炽所映射的太空,化作桔红色的幻景,似生命涅槃的隆重仪式,又似生命复活后冲上九霄的盛大典礼——这或许是孙博文参透生死之谜后,从灵魂深处幻化出的心象,也是他对生命最为神秘的理解与写照。与“凤凰”幻象相比,来自于灵魂、生命感知的隐秘之形更加幽深难测。

《但愿人间意珠圆》(2001)、《性灵之光》(2000)中的色彩、线条以及不可捉摸的节奏,似可理解为孙博文在超感知中对灵魂轨迹的寻觅与捕捉——它的每个部分都洋溢着从灵魂深处升腾出的神秘之力;但同时它又似孙博文所编织的隐喻性结构,密布着对灵魂诠释的词汇。每一位阅读者都会从自己的角度获取其意义,却又无法窥测其全貌——这就是灵魂幻象的秘密法则。

在孙博文的晚期创作中,一个值得瞩目的现象是:万象森罗、长风浩荡的太空世界逐渐占据了主导地位。在他的笔下,太空天体、旋转的星河、飞旋的法轮以及那些难以言说的神秘之物,构成了一个了无际涯的、幽渺恍惚的幻象世界,画面也由此生成为一个宏大的宇宙图式与叙事逻辑。在那里,万象弥纶,光明朗照,烟霞明灭。经由这些图式,一个老子所言的静默的“道”的世界,一个庄子所说的无言的“大美”至境,正缓缓地向芸芸众生展开。如果说在山水幻象的创作中,孙博文的精神是驾驭于山林之外的,那么,在宇宙图式的建构中,孙博文则将生命意识、生命价值的追索引向了只有心灵方可到达的宇宙深处,并试图在那里完成对生命的终极追问。

如果我们有足够的静观能力与慧识,便可以在《万古长空》(2001)、《挥笔御乾坤》(2002)、《境随心转有乾坤》(2002)、《水底日升波自沸》(2000)、《烟云生万象》(2001)等作品中领略这样的胜境:长空寂寥、星云璀璨、天风浩荡间,孙博文的精神已幻化为庄子意义上的“真人”,“乘云气,驭飞龙,而游乎四海之外”,在返虚入浑中,与天体摩荡,与法轮共舞,与风云嬉戏,与星河相拥。生命的精灵,或在垂天的云翼中巡游,并在沉沉暮霭中点亮桔红色的长云,或以令人惊骇的速度与旋转的法轮共同奔驰于山河与丛林;在混沌空濛、变幻莫测的万古长空上,生命的精灵时而与五彩斑斓的云气共舞于灿灿分明的光亮中;时而,它又以凤舞九天之姿,回旋着升入苍穹的迷远空灵处,重新为太空妆扮……在那一刻,太空已完全升华为生命演绎的舞台,浑沦无迹中,它似乎提供了这样的暗示:生命的终极价值就是在与天地、宇宙的相拥中回归虚无。

在孙博文的宇宙图式中,静穆观照所带来的生命体验与终极追问,已自由地幻化为天体的蒸腾与跃动。换言之,天体飞动与遨游的力量,全部来自于主体对形而上世界的观照与内省。这一点,准确地体现出中国艺术的内在逻辑与辩证关系,如宗白华所说:“静穆的观照与飞跃的生命是中国艺术的两元。”

孙博文 《毫端生万象》 119×119cm 1998年

总之,将生命的终极追问与对宇宙、山川充满幻想的憧憬结合在一起,在徜徉于寥廓宇宙中,将其幻化为生命演绎的空间,以此为生命寻求一个栖息之地,并在那里完成生命的彻悟,赋予生命以永恒感,既是孙博文晚期创作的方法论,也是其目的论。正是基于艺术对生命的这种承诺,我们才将孙博文晚期的作品称为“生命的超象”。从本质上讲,“生命的超象”就是集审美与哲理为一体的生命哲学图像。

由上述分析我们可以看出,在将现实感知导向抒情的诗意幻觉方面,在将内心的生命追问生成为超越性的宇宙图式方面,在想象力自由地重构宇宙、山川的大美至境方面,孙博文的创造力已达到了同时代艺术家所难以企及的高度。而围绕着“生命超象”所表现出的情感,同日常的人伦之情相比,是一种更高级、更博大的范畴——这是意识到生命价值并由此产生救赎意识的那种神圣的宗教性情感,这是灵魂弥散于宇宙中并在那里获得永恒存在的终极情感。在这种情感的引导下,所有人对孙博文作品的阅读,已无碍地转换为对宇宙的叩问,对生命的叩问。

这里将触及一个关键性问题:孙博文对当代中国画的贡献表现在哪些方面?虽然现在回答这类问题还显得过于匆忙,但亦不妨作一个简单的梳理。在图像、境界层面,孙博文以其宇宙、山川新图像与超验世界的建构而完成了双重超越:以生命飞动的图像以及雄浑、激荡、热烈之境界,完成了对传统文人画苍古、荒寒、萧瑟之冷寂境界的超越,以奇诡的想象力与幻觉性图式完成了对写实主义中国画体系的超越;在创作观及方法论层面,孙博文以对宇宙、山川的全方位观照方式、全觉型思维方式、全息化视觉结构方式,为当代中国画提供了全新的创作观与生产逻辑;在价值取向方面,孙博文以生命为核心所构建的超象体系与宏大叙事,准确地诠释了当代中国画的应有之义与价值所在,重新激活了当代中国画图像及语言的精神维度。

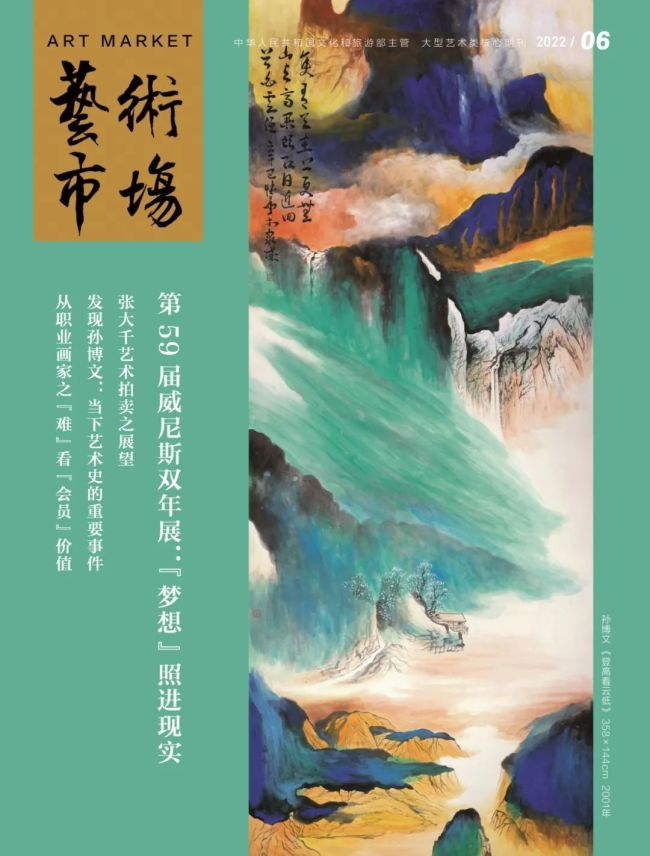

《艺术市场》2022年6月号封面人物:孙博文