一碗“蛤蟆汤”掀起的舆论海啸,在临沂市联合调查组一纸通报后暂告段落。

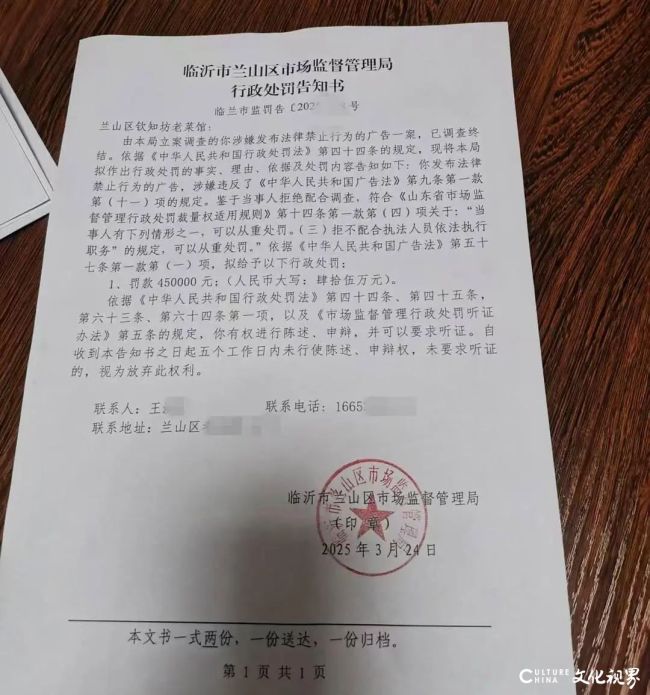

此前,临沂兰山区一家餐馆老板张女士因发布一则短视频,被兰山区市场监督管理局认为涉嫌发布违法广告,拟罚45万元。7月15日,临沂市联合调查组通报,撤销处罚,5人停职。

对于仅有六七张桌子的小店,45万元的罚单堪称“灭顶之灾”,虽最终撤销,但监管利刃留下的伤痕难以愈合。经营者若有错,受罚本无不妥,但关键在于,处罚依据从何而来?处罚尺度由何而定?岂可随心所欲任性裁量?

图片来源:封面新闻

本次事件上,当地暴露的问题绝非一星半点。

短短一段视频,未出现商品名称、价格标识抑或商品链接,发布者称所谓“蛤蟆”不过是当地牛蛙的俗称。但当地市场监管局未实地调查便“隔空办案”,将其认定为违法广告,仅隔三日,就将一纸印着公章的文书塞进门缝,实难服众。

执法裁量,绝非儿戏,监管部门称罚款45万元,是因当事人“拒绝配合调查”因而“从重处罚”,那就应拿出确凿证据和法律条文做支撑,否则看起来更像执法人员的主观臆断或情绪化反应。

“谁敢去临沂投资?”“这是不让人活啊?”一时舆论哗然,铺天盖地的情绪背后,是公众对“小过重罚”或是“无过重罚”的集体焦虑。一张罚单,不仅让小小店铺元气大伤,更让万千经营者惴惴不安。

图片来源:封面新闻

此事发生后,官方承认“证据不足”“程序不当”,认错虽快,但质疑仍在,事情并未解决。

板子打在几个人身上,干部一罚了之,天下不会就此太平。更值得追问的是:基层执法的尺子为何说弯就弯?一把“歪尺子”又会给营商环境带来多大伤害?

有媒体报道,张女士怀疑其受到处罚,与家中亲戚拒绝拆迁相关,因执法人员曾暗示,只要她家亲戚同意拆迁,“单子就可以撤回”。此事并无定论,官方通报只字未提,调查情况也尚不明确,但朦胧的“权力越界”猜想,难免让经营者恐惧,生怕自己哪天成为“不听话的人”,一张罚单便从天而降。

罚,本是手段,并非目的,最终是为了营造公平、公正、透明的市场环境,行政执法公平公正是维护社会秩序和经济发展的重要基石。《中华人民共和国行政处罚法》早已明确要“过罚相当”,执法不可如“橡皮筋”般可松可紧,更何况,前后决定截然相反,如此悬殊的裁量跳跃,对公信力的伤害不可预估。

此事一出,警醒的不仅是临沂相关部门,而是整个执法系统,我们目前最为紧迫的工作,是如何使用同一标准的直尺丈量到底。若放任“歪尺子”存在,哪怕只有万分之一的概率,也足以让投资者绕道而行。

优化市场环境,本就道阻且长,一个负面案例的外溢,对一座城市营商环境的伤害不可小觑,希望“蛤蟆汤”事件就此消失,不再给市场信心添堵。只有提升公信力,切实维护社会公平正义,保障群众的合法权益,人民才可放心、安心、舒心。

维护市场公平,也是在维护社会公平,从而社会才能进步,经济才能繁荣,人民才能幸福。

(来源:微信公众号·山东头条news)