科技与城市的共生,正以不可逆转之势重塑人类文明的图景。这不是一场突变的革命,而是一部深植于时间中的进化史诗。

19世纪,电力打破昼夜界限,路灯照亮工业化街道,电梯托起不断攀升的天际线;20世纪中后期,半导体产业集聚催生“硅谷模式”,科技集群将一片荒谷变为全球创新引擎;21世纪初,光纤网络逐渐织就数字神经系统,智慧城市雏形初现于东京、新加坡——交通信号依车流自行调节,能源消耗借算法实现平衡。

而今,人工智能正在重构城市逻辑:深圳的无人公交在复杂路况中精准穿行,首尔的智慧医疗平台使远程诊疗触手可及,迪拜的数字孪生城市提前模拟并应对拥堵与灾害……我们已踏入科技与城市深度融合的时代,亚洲城市正以惊人速度定义新规则。

8月28日,TAOTIE国际品牌研究院独家编制的2025年度TTTech亚洲科创城市100强榜单,在韩国釜山举办的首届“亚洲科技大赏”中全球首发。

本届亚洲科技大赏致力于成为亚洲科技创新的赋能者与连接者。以前沿技术为核心驱动力,以亚洲科创城市为枢纽,旨在激发区域创新动能,助力亚洲科技生态迈向卓越,为世界提供可借鉴的产业范式与技术解决方案。

本次TTTech亚洲科创城市100强榜单的甄选,旨在发现那些正在重塑创新格局的先锋。它们的价值不止于密集的科技园区与实验室,更在于所秉持的可持续发展理念与人文关怀。

期待这些亚洲城市在科创浪潮中持续突破,为未来城市形态贡献更富想象力的答案。

01 2025年度TTTech亚洲科创城市100强解读报告

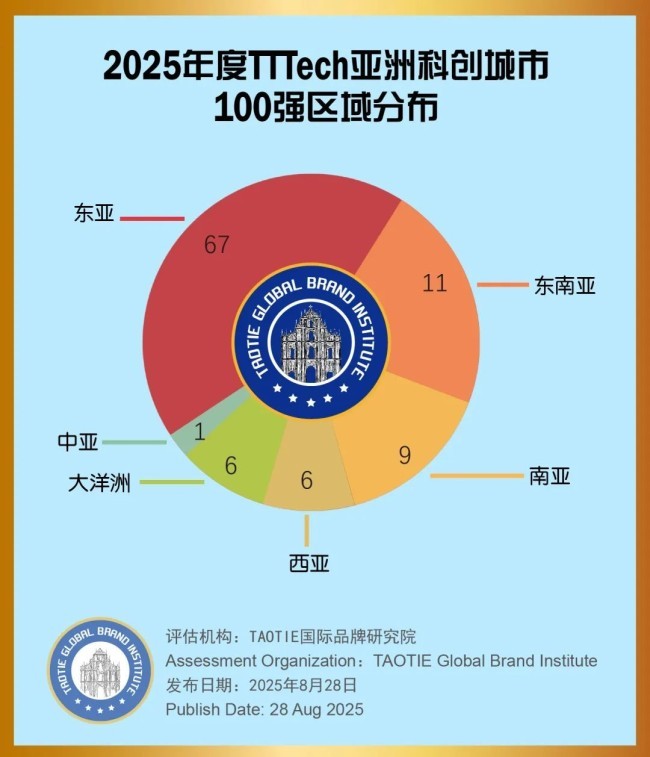

亚洲科创城市100强呈现“核心聚集、区域分化”的显著特征:

东亚为绝对核心,以67%的占比成为亚洲科创引擎。中国凭借48个城市的数量优势主导地位凸显,在电子信息、互联网、高端制造等领域创新力强劲;日本、韩国依托产业基础与技术积累,形成特色科创集群。

其他区域发展不均,东南亚(11城)活力多元,新加坡为标杆,其余城市探索传统产业与科技融合;南亚(9城)以印度8城为核心,展现信息技术领域崛起态势;西亚(6城)中以色列、阿联酋凭独特优势在特定领域突出;大洋洲(6城)稳步发展,在生物医学、新能源领域有特色。中亚仅阿拉木图上榜,科创力量稍显薄弱。

东亚地区以67个上榜城市的优势,占据了本次100强榜单的主导地位。这一现象并非偶然,而是长期积累与协同发展的结果。

中国作为东亚乃至全球科创领域的关键力量,上榜48个城市。

以深圳为代表,其构建的“基础研究+技术攻关+成果产业化+科技金融+人才支撑”全过程创新生态链成效卓著。90%以上的创新型企业为本土培育,研发机构、人员、资金以及职务发明专利大多源于企业,使得深圳单位面积的国家高新技术企业数量位居全国之首。

北京凭借丰富的科研资源与政策优势,在基础研究、信息技术等领域成果丰硕;杭州依托互联网产业,发展出独特的数字经济创新模式;上海则凭借国际化的平台与金融优势,吸引全球科创要素汇聚。

日本的11个科创城市,如东京、大阪等,依托强大的制造业基础与长期的科技研发投入,在汽车制造、电子电器、机器人等领域保持领先。东京湾区高校云集,约占全日本大学数量的34%,高校联盟众多,形成了强大的人才培养与科研创新合力。

韩国的8个城市,以首尔为核心,借助政府对科技产业的大力扶持,以及企业对研发的高度重视,在半导体、通信、电子等领域具有全球竞争力。例如,韩国宽带及移动手机普及率高,为科技初创企业提供了广阔市场,政府支持与专门机构帮扶,使韩国成为亚太地区独角兽企业第三大集聚地。

东南亚有11个城市上榜,呈现出多元的科创发展态势。

新加坡凭借先进的城市规划、高效的政府治理以及对科技创新的高度重视,在金融科技、人工智能、生物医药等领域成果显著,成为全球知名的科创中心。

吉隆坡、曼谷、马尼拉等城市则依托各自的产业优势,如制造业、服务业等,推动科技与传统产业融合。马来西亚的槟城在电子制造业基础上,积极发展高端电子科技;越南的胡志明市和河内,随着经济的快速发展,在信息技术、电子商务等领域不断创新,吸引了大量国内外投资。

南亚地区的9个上榜城市中,印度占据8席,成为南亚科创的核心力量。

印度政府长期对高新科技产业的投入,促使班加罗尔成为“亚洲硅谷”。这里不仅汇聚了微软、谷歌等国际科技巨头,还培育出众多本土科技企业。印度在信息技术领域的优势,源于其对理工科教育的重视,大量优秀人才投身科技产业。此外,印度在生物医药、航空航天等领域也在不断突破。

巴基斯坦的伊斯兰堡也在积极发展科技,借助国家对科技产业的支持政策,努力提升自身在信息技术、通信等领域的实力,虽与印度相比仍有差距,但发展潜力巨大。

西亚的6个上榜城市,如以色列的特拉维夫、耶路撒冷、海法,以及阿联酋的阿布扎比、迪拜等,在科技创新方面表现亮眼。

以色列在军事科技、信息技术、农业科技等领域全球领先,特拉维夫被誉为“中东硅谷”,其成功得益于政府对科技研发的高额投入、完善的创业生态系统以及浓厚的创新文化。阿联酋凭借丰富的石油资源带来的雄厚资金,大力发展科技产业,迪拜在人工智能、区块链、智慧城市建设等方面积极探索,通过举办各类科技展会与赛事,吸引全球科技人才与企业入驻。

大洋洲的6个上榜城市主要来自澳大利亚和新西兰。

悉尼、墨尔本、布里斯班、堪培拉等澳大利亚城市,依托完善的教育体系、丰富的科研资源以及政府对创新的支持,在生物医学、新能源、信息技术等领域取得进展。澳大利亚高校在科研成果转化方面表现出色,为产业发展提供强大动力。

新西兰的奥克兰和惠灵顿,在农业科技、环保科技、创意产业等方面独具特色,充分利用自身的自然资源与文化优势,推动科技与产业融合发展。

中亚地区仅有哈萨克斯坦的阿拉木图入围。尽管数量不多,但阿拉木图在中亚地区的科技发展中扮演着重要角色。它依托当地丰富的自然资源,在资源开发相关技术领域进行探索,同时积极引进外部科技资源,促进信息技术在城市管理、商业等领域的应用,成为中亚地区科技创新的前沿阵地,为中亚地区的科技发展起到示范与引领作用。

亚洲的科创格局已从过去由少数发达国家主导的“单极”或“双极”模式,演变为今日由东亚驱动、多极崛起、区域特色分化的新范式。这一重塑的核心在于,以中国、日本、韩国为核心的东亚地区通过强大的国家战略、成熟的产业集群和深厚的产学研融合,构成了亚洲创新不可撼动的“基本盘”和引擎。

与此同时,新的增长极正在打破原有的平衡:印度带领南亚作为信息技术领域的强大挑战者迅速崛起;东南亚以新加坡为标杆,探索科技与传统产业的多元融合;而以色列与阿联酋则在西亚凭借其在特定领域的尖端突破占据一席之地。

这种演变标志着亚洲科创力量从“集中”走向“扩散”,从一个以东亚为绝对中心、其他地区为边缘的格局,转向一个核心依旧强大、但新势力不断迸发、区域特色更加鲜明、充满动态竞争的多极化创新生态系统。

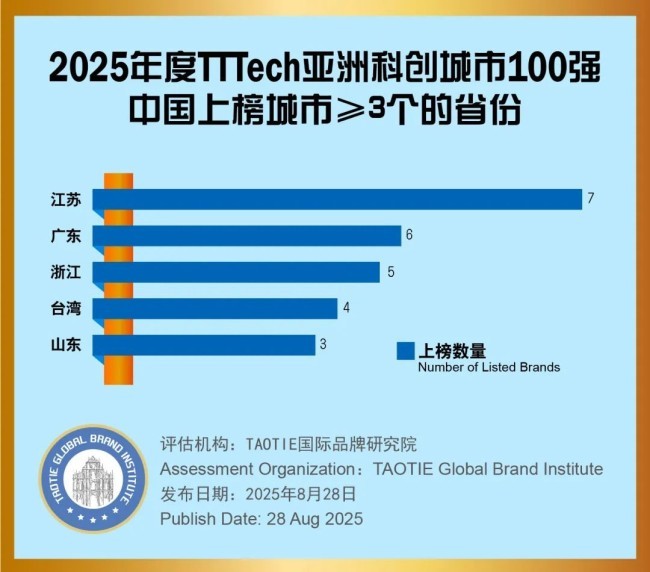

中国以48个城市占据亚洲科创城市100强榜单的48%,其科创格局呈现出区域集聚明显、省域梯队分明、城市特色突出的鲜明特点。

从区域分布来看,中国科创城市呈现“东部领跑、多点跟进”的态势。江苏(7城)、广东(6城)、浙江(5城)三省贡献了18个城市,占中国上榜城市总数的37.5%,构成了中国科创的核心梯队。

其中,江苏的南京、苏州、无锡等城市依托长三角产业集群优势,在集成电路、生物医药等高端制造领域形成协同创新网络;

广东的深圳、广州、珠海等城市则凭借珠三角的电子信息产业根基,在人工智能、新能源汽车等领域持续领跑,仅深圳就拥有华为、腾讯等一批全球知名科技企业,形成了从基础研究到成果转化的完整生态链;

浙江的杭州、宁波、温州等城市则以数字经济为特色,杭州的电子商务、云计算产业规模位居全国前列,宁波在智能制造、新材料领域展现出强劲实力。

台湾地区以4个城市(台北、新竹、台南、台中)上榜成为第四大科创省份,新竹科学工业园区作为台湾科创的核心载体,聚集了台积电等全球顶尖半导体企业,在芯片研发与制造领域占据全球重要地位,形成了高度专业化的科创集群。

山东(3城)、安徽(2城)、福建(2城)、湖南(2城)、辽宁(2城)、陕西(2城)构成第二梯队,合计上榜13个城市。山东的青岛、济南在海洋科技、高端装备制造领域特色显著;安徽的合肥凭借中科大等科研力量,在量子科技、新能源等领域实现“弯道超车”;陕西的西安依托高校与军工资源,在航空航天、信息技术领域保持优势。

其余省份多为1-2个城市上榜,呈现“单点突破”特征。

北京、上海作为直辖市,凭借全国顶尖的科研资源(北京拥有清华、北大等高校和中科院等科研机构,上海聚集了张江实验室等国家级科研平台),在基础研究、金融科技等领域占据绝对优势;

重庆、成都构成成渝科创“双极”,在电子信息、汽车产业智能化转型方面成效显著;

武汉、长沙等中部城市则依托自身产业基础,在光电子、工程机械等领域形成区域科创高地。

从城市功能来看,中国科创城市已形成“多层次、差异化”的发展格局。

深圳、北京、上海、杭州等头部城市属于“综合型科创枢纽”,覆盖基础研究、技术攻关、成果转化全链条,创新资源密度与国际影响力位居全球前列;

合肥、西安、武汉等城市属于“特色领域先锋”,在特定细分领域达到国际先进水平;

而常州、芜湖、株洲等城市则属于“产业协同节点”,依托本地优势产业实现科技创新与产业升级的深度融合,成为区域科创网络的重要支撑。

这种梯度分明、特色互补的科创体系,既保证了中国在全球科技竞争中的整体实力,又为区域协调发展提供了强劲动力。

日本上榜的11个科创城市,形成了以东京为核心,多城市协同发展的科创格局。

东京作为日本的首都与最大城市,凭借东京大学、早稻田大学等顶尖高校,以及日本国立材料科学研究所等世界顶级研究实验室,汇聚了海量科研资源,在基础研究、信息技术、金融科技等多领域优势显著。东京还积极打造“可持续金融先进城市”,与政府合作引导资金投向实体经济。

横滨与东京相邻,借助东京的辐射效应,在汽车制造、港口物流智能化升级等方面创新突出,与东京共同构建起东京湾区科创集群。

大阪作为日本重要的工商业城市,在机械制造、化工等传统产业基础上,大力推动智能制造、新材料研发,其科创成果有力带动了产业升级。

名古屋以汽车、航空航天等产业为依托,在新能源汽车技术、航空零部件制造技术创新上成果丰硕。

筑波作为科学城,是日本政府重点打造的科研基地,集中了大量国家级科研机构,在生命科学、基础物理等前沿科学研究方面走在世界前列。

神户、福冈、仙台、广岛、北九州、歧阜等城市也依据自身产业基础与资源优势,在医疗技术、环保科技、海洋开发等领域各有建树,形成了特色鲜明的区域科创中心。

韩国的8个科创城市以首尔为核心,呈现出以电子信息、半导体产业为引领,多产业协同创新的发展态势。

首尔-仁川电子信息产业集群起源于20世纪60年代,在三星、海力士、LG等领军企业带领下,形成全球顶尖的电子信息制造能力。首尔作为集群核心,汇聚大量研发资源,在半导体芯片设计、通信技术研发等方面全球领先。同时,首尔还积极扩大会展产业财政支持,巩固世界级会展城市地位,吸引全球科创资源交流汇聚。

大田的大德科技园区是韩国最大的产、学、研综合园区,汇聚众多高校、科研机构与高技术企业,在生命科学、信息技术、化学工程等多领域均衡发展,承担着基础研究、人才培养与技术创新的重要使命。

釜山、仁川、蔚山、大邱、浦项、原州等城市依托自身产业基础,在汽车制造(如现代汽车在蔚山的研发创新)、钢铁产业升级(浦项在钢铁新材料研发)、港口物流智能化(仁川港口科技应用)等方面不断创新,形成区域特色科创产业。

中日韩三国通过各自独特的发展模式与战略互动,共同塑造了亚洲乃至全球的城市与产业创新格局。它们不仅是技术创新的重要策源地,更是以“政府引领+产业集群+科研转化”的协同模式,构建了一个多层级、互补又竞争的区域创新体系。

在科技创新上,深圳在电子信息、人工智能、新能源汽车等领域实现重大突破。华为的5G技术领先全球,大疆在消费级无人机市场占据主导地位,比亚迪的新能源汽车技术不断迭代。

重要举措方面,深圳构建了“基础研究+技术攻关+成果产业化+科技金融+人才支撑”的全过程创新生态链,通过设立深圳湾实验室等高端科研平台,吸引全球顶尖人才;推出系列税收优惠和资金扶持政策,鼓励企业加大研发投入,激发市场主体创新活力。

北京在基础研究、信息技术、生物医药等领域成果显著。在量子计算领域,中科院团队取得多项突破性进展;中关村的人工智能企业在算法研究与应用上处于全国前列。

其重要举措包括依托清华、北大等顶尖高校和中科院等科研机构,打造产学研深度融合的创新体系;建设中关村国家自主创新示范区,给予入驻企业在科研经费、人才引进等方面的大力支持,推动科技成果快速转化。

东京在基础研究、金融科技、智能制造等领域表现突出。在材料科学领域,东京大学的研究团队研发出多种新型功能性材料;金融科技企业推出的移动支付和智能投顾等服务广泛应用。

东京通过实施“超级城市”计划,整合高校、科研机构和企业资源,加强跨领域创新合作;大力发展绿色科技,推动传统制造业向智能化、低碳化转型,建设可持续发展的科创生态。

杭州以数字经济为核心,在电子商务、云计算、大数据等领域实现突破。阿里巴巴的云计算技术跻身全球前列,带动了相关产业的数字化转型。

重要举措有打造杭州未来科技城,吸引大量数字经济企业和人才集聚;政府积极推动“城市大脑”建设,将大数据、人工智能等技术应用于城市治理,同时出台政策支持数字经济企业进行技术研发和模式创新。

上海在集成电路、生物医药、航空航天等高端制造领域突破明显。中芯国际在芯片制造技术上不断进步,张江药谷的生物医药企业研发出多种创新药物。

上海通过建设张江综合性国家科学中心,集聚重大科技基础设施,提升基础研究能力;发挥自贸试验区优势,在科技创新政策上先行先试,促进国际科技合作与交流,吸引全球科创资源。

首尔在半导体、通信技术、人工智能等领域领先。三星电子的半导体芯片设计与制造技术全球顶尖,在5G通信技术研发与应用上也走在前列。

首尔推动首尔-仁川电子信息产业集群发展,通过政府与企业合作,加大对半导体等优势产业的研发投入;扩大会展产业财政支持,举办国际科技展会,吸引全球科创资源交流汇聚,助力技术创新与产业升级。

新加坡在金融科技、生物医药、智慧城市等领域表现出色。金融科技企业推出的区块链应用和数字银行服务独具特色,生物医药领域的研发能力和成果转化效率较高。

新加坡政府出台优惠政策吸引全球顶尖人才和企业入驻,建设新加坡科技园等创新载体,提供完善的科研设施和服务;大力推动智慧城市建设,将信息技术广泛应用于交通、能源、公共服务等领域,提升城市运行效率。

横滨在汽车制造、港口物流智能化等领域实现创新突破。依托东京的辐射,横滨的汽车零部件企业研发出多项新能源汽车关键技术,港口的智能化装卸和物流管理系统效率颇高。

横滨与东京共同构建东京湾区科创集群,加强与周边城市的产业协同与技术合作;政府支持企业与高校、科研机构合作,推动汽车制造与港口物流领域的技术创新和产业升级。

香港在生物医药研发、金融科技、高端服务业数字化等领域有显著突破。香港高校的生物医药研究成果丰硕,金融科技企业在跨境支付等领域推出创新服务。

香港发挥自身国际金融中心优势,推动科技与金融融合,设立科创基金支持初创企业发展;加强与内地的科创合作,尤其是与深圳等城市的协同,促进科研成果在内地转化,实现优势互补。

台北在半导体、电子信息等领域具有较强的创新能力。台积电的芯片制造工艺全球领先,带动了相关产业链的发展。

台北集聚了大量半导体企业和科研机构,形成完整的产业生态;政府通过政策支持企业加大研发投入,鼓励产学研合作,推动半导体技术不断创新,保持在全球产业链中的领先地位。

02 完整榜单

03 关于TAOTIE国际品牌研究院

TAOTIE国际品牌研究院,立足粤港澳大湾区这一国际化战略枢纽,以国际及区域品牌生态为核心研究标的,通过多个细分领域的专项研究,深耕品牌发展动态的全景式调研与多维度分析,形成了兼具学术深度与实践价值的研究体系。

在品牌价值评估领域,研究院专业研编并定期发布涵盖品牌价值百强、区域市场影响力、新兴品牌成长潜力指数等系列榜单。榜单数据覆盖多个国家的市场样本,采用融合财务表现、消费者认知、社会价值贡献的评估模型,结果常被业内作为品牌投资参考。

同步提供的深度服务体系包括:基于大数据分析的行业趋势解读报告、聚焦ESG与可持续发展的品牌竞争力提升方案、定制化的跨文化市场进入策略研究,以及实时更新的全球品牌数据库支持,助力品牌实现战略升级与稳健增长。