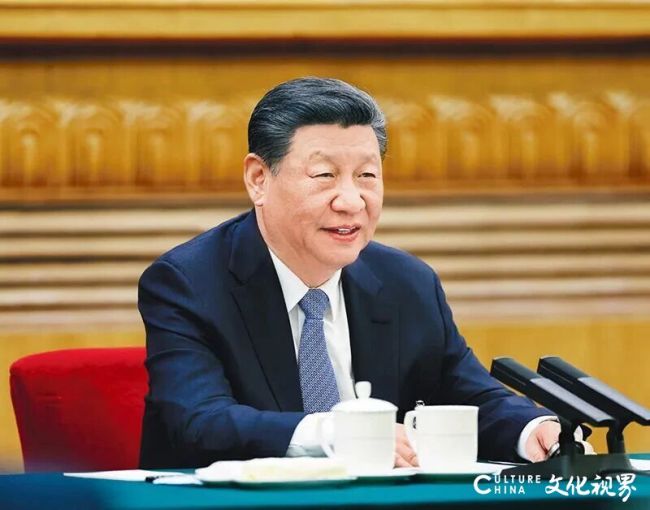

2024年3月5日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平参加他所在的十四届全国人大二次会议江苏代表团审议。新华社记者鞠鹏/摄

2025年11月16日出版的《求是》发表《因地制宜发展新质生产力》,是习近平总书记2023年9月至2025年4月期间有关重要论述的节录,回答了什么是新质生产力、为什么要发展新质生产力、如何发展新质生产力等重大理论和实践问题。我觉得,特别要重视的是如何理解科技创新和产业创新是发展新质生产力的基本路径。理解这个问题,是做经济、做企业工作的当务之急。

当下,我们正在做十五五规划。重新发表习近平总书记关于新质生产力的重要论述,是为我们提供指导思想的理论基础。

《求是》杂志编辑部发表文章《怎样理解因地制宜发展新质生产力的要求》,讲得全面、深刻,说了四个问题。新质生产力“新”在何处?如何理解科技创新和产业创新是发展新质生产力的基本路径?为何要完善与新质生产力更相适应的生产关系?如何理解“十五五”时期必须把因地制宜发展新质生产力摆在更加突出的战略位置?文章有点长,需要花时间慢慢学习领悟。

我从一点上说说,就是科技创新是“根”,产业创新是“果”,一定要把心用在产业创新上。

我出了一本书,叫做《新质生产力与新国企》,是国内唯一一本从国企角度写新质生产力的书。在这本书里,我写了习近平总书记新质生产力理论提出与形成的五个阶段。在2025年3月5日,习近平总书记在全国两会江苏代表团审议时强调:“科技创新和产业创新,是发展新质生产力的基本路径。”这一重要论述,深刻阐明了科技创新、产业创新与发展新质生产力的内在关系,对我们以科技创新引领产业创新、加快发展新质生产力具有重要指导意义。

我发现,习近平总书记每到一处考察都讲这层意思。因为习近平总书记去每个地方考察调研,我都是写文章解读的,没有空过一次。所以,特别注意到这个问题。

为什么以科技创新引领产业创新,是发展新质生产力的路径?

科技创新是“新质”的源头。没有从0到1的原始创新、关键技术的突破,就谈不上“技术革命性突破”。例如,没有量子理论,就不会有量子计算机;没有基因编辑技术,就不会有生物制造新产业。

产业创新是“生产力”的体现。实验室里的技术专利,如果不能转化为市场需要的商品和服务,就无法形成现实的生产力。产业创新是科技创新的“价值实现”环节,它将知识、技术变成了经济效益和社会财富。

2025年11月8日上午,习近平总书记在广州察看广东科技创新和产业创新融合发展成果展示。新华社记者燕雁/摄

还可以再通俗点,用一个生动的比喻,把整个过程比作种树。

基础科学研究像是在探索生命的奥秘(发现DNA、光合作用原理)。

科技创新像是培育出优质的树苗(研发新品种)。

产业创新则是将树苗栽种到合适的土壤中,进行施肥、灌溉、管理,最终让它长成参天大树,开花结果,形成一片森林(产业集群),并产生经济效益(果实)。

没有前面的科研和育种,就没有优质的树苗;但如果不进行栽种和产业化,再好的树苗也只能在温室里,无法成林,更无法惠及世人。科技创新决定了新质生产力的“高度”和“潜力”,是引领未来的方向盘。产业创新决定了新质生产力的“广度”和“实力”,是驱动发展的发动机。

因此,没有果实的新质生产力,是没有用的。必须打通从科技强到产业强、经济强、国家强的通道,坚决推动科技创新成果的产业化、商业化,让“第一动力”(创新)真正转变为“第一生产力”。

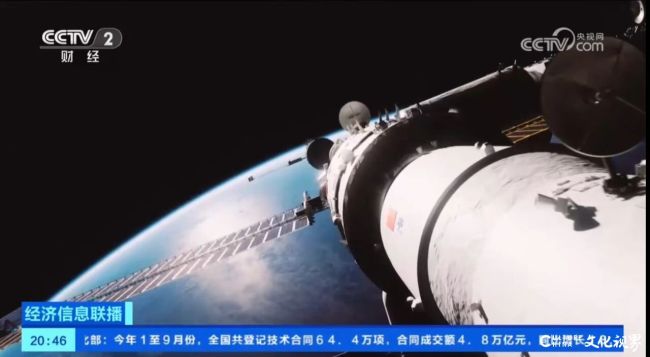

2025年11月5日,中国第一艘电磁弹射型航空母舰福建舰入列授旗仪式在海南三亚某军港举行。福建舰由中国完全自主设计建造,其电磁弹射技术处于世界先进水平。新华社记者李刚/摄

当前,我国科技创新和产业创新融合发展还存在一些堵点卡点。比如,高质量科技供给仍然不足,缺乏“从0到1”的重大原创性、颠覆性创新,基础研究经费占比长期偏低。再比如,科技成果转化率相对较低,仅在30%左右,而一些发达国家能达到50%-70%;尤其是高校发明专利产业化率不足10%,大量创新成果还停留在技术报告、科研论文或实验室样品层面,没有有效转化为现实生产力。为此,要搭建平台、健全体制机制,打通堵点、连接断点,强化企业创新主体地位,让创新链和产业链无缝对接,形成科技创新和产业创新深度融合、双向赋能的发展格局。

这次,习近平总书记关于新质生产力的讲话有十五段。最后一段是:

“十五五”时期,必须把因地制宜发展新质生产力摆在更加突出的战略位置,以科技创新为引领、以实体经济为根基,坚持全面推进传统产业转型升级、积极发展新兴产业、超前布局未来产业并举,加快建设现代化产业体系。

最后落脚点在哪里,是“加快建设现代化产业体系”。

2025年10月15日,在深圳举行的2025湾区半导体产业生态博览会(湾芯展)上,发布了新一代超高速实时示波器。新华社记者毛思倩/摄

这就告诉我们为什么现在要重新发表这篇文章,因为十五五规划建议12项任务,第一条是加快建设现代化产业体系,第二条是新质生产力,这是引领十五五的理论基础。

学习四中全会精神,理解十五五规划建议,要与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想结合起来。《求是》杂志为我们发表这篇文章,为我们制定十五五规划提供了理论基础。

《求是》杂志讲得全面深刻,大家以学习《求是》编辑部文章为准。我只是从经济角度为做经济的、做企业的提个醒。

前几天,我解读国务院关于场景驱动的文件,这是在国家层面第一次系统性部署经济社会应用场景,这标志着中国科技发展从“技术驱动”的单轮模式,转向了“技术驱动”与“场景牵引”双轮并进的新阶段,目的是让科技成果从实验验室走向生产线。这是新质生产力提倡以来向前跨出一大步。

近日,翁杰明关于国企改革“科研特区”的提法,实际上是说的科技创新和产业创新结合的改革问题。我们要承认,在颠覆性技术或模式“从无到有”“从零到一”方面,纯粹的国企很少推出具有代表性的成果。当前,国有企业自身最大的风险是:传统产业正在受到冲击,除了垄断优势、特许经营优势外,企业总体竞争力不足,缺少稳定领先的新兴产业,也缺乏培育颠覆性未来技术产业的体制机制。需要加快建立特事特办的“特区”,提升传统优势产业,特别是培育引领性新兴产业、未来产业。当前对国企的评价考核主要是年度制,而不是产业培育周期制;要求国有资产年年保值增值、“九十九功不抵一过”。这怎么能把新质生产力搞上去,需要大力度的国企改革。这是我赞同并欢呼翁杰明国企改革文章的原因。这也是《求是》杂志编辑部文章中第三个问题,“为何要完善与新质生产力更相适应的生产关系?”这是国企改革深层次问题。应该单独写一篇文章的。

(文/李锦)

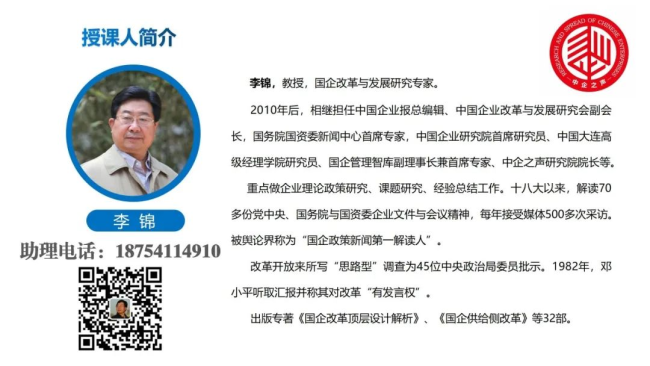

作者简介

李锦,教授,中国人民大学国企改革与发展研究中心首席政策专家。

新华社高级记者。2010年后,相继担任中国企业报总编辑、中国企业改革与发展研究会副会长,国务院国资委新闻中心首席专家、国企管理智库副理事长兼首席专家、中企之声研究院院长等。

重点做企业理论政策研究、课题研究、经验总结工作。十八大以来,解读70多份党中央、国务院与国资委企业文件与会议精神,去年接受媒体500多次采访。被舆论界称为“中国国企改革舆论旗手”“国企政策新闻第一解读人”。

改革开放来所写“思路型”调查为45位中央政治局委员批示。1982年,邓小平听取汇报并称其对改革“有发言权”。

出版专著《资本经营理论的提出》《深度》等32部。