非物质文化遗产作为连接历史与现代的纽带,既是珍贵的文化财富,更蕴含着深远的当代价值。让我们一起走进淄博市的非物质文化遗产。

淄博非遗项目掠影

(省级)

踩寸子和铜响乐

踩寸子亦称“踩跷”,是临淄地区流传千年的民间表演艺术,兼具舞蹈、演唱等表演形式。“寸子”是一种高10厘米至50厘米的木制道具,底部套有绣花小鞋。演员踩在上面表演时,长长的裤脚会盖住木桩,仅让绣花鞋随动作若隐若现,贴合古代审美风尚。

踩寸子表演——圆场

踩寸子中的跑驴表演

其表演以《姐儿调》演唱与舞蹈为主,角色设定丰富,动作核心是“前走走,后倒倒”,由隋代拉旱船演变而来。表演风格介于高跷与地秧歌之间,对演员技巧要求高,花姐与鼓手的互动是亮点,气氛欢快。踩寸子的伴奏早年仅有打击乐,后来新增了弦乐器,尽显浓郁的乡土气息与醇厚的传统韵味。

踩寸子表演——旱船与跑驴

踩寸子表演场景之一——箍匠捉妖

周村铜响乐器制作技艺,由泰安王氏兄弟在明末时期创立于周村,距今已有400余年历史,被誉为“周村一绝”。1915年“虎音锣”问世获戏剧界关注,1960年因音色纯正、共振佳获梅兰芳盛赞。

烧心式木炭传统火锅

铜壶

即将消失的技艺——铜响乐器制作技艺,吸引各路记者前往周村拍摄。

新中国成立后,周村“虎皮锣”发展迅猛,产量曾居全国同行业之首。1956年,由25家业户联合组建全国同行业唯一的国有企业——周村鲁东乐器厂,该厂试制成功军乐钹,打破了我国该产品依赖进口的局面;1959年,该厂造出直径1.3米的大铜锣,突破“锣不过尺”的传统工艺限制;1964年,仿制的“新编钟”兼具民族特色与国际标准,由其演奏的乐曲随1970年我国首颗人造卫星向全球播放。

中国台湾《大陆寻奇》栏目组走进周村鲁东乐器厂,现场采访传承人蒋义东,了解“一锤定音”。

铜响乐器第八代传承人蒋皓旭,正在进行化铜作业。

传承人故事

伊兵:以创新为翼,让淄博琉璃焕发新生

“80后”伊兵,是省级非遗琉璃烧制技艺代表性传承人,现任淄川振华玻璃制品有限公司董事长。

伊兵工作照

他毕业于福建师范大学艺术设计专业,自师从父亲深耕琉璃艺术领域以来,已专注琉璃设计与烧制工作20余年。伊兵始终以创新为内核,牵头研发的多彩琉璃颜料成色关键工艺技术,先后斩获中国技术市场金桥奖、淄博市科技进步奖等荣誉。他主导的20余项科研及设计成果成功获批国家专利,其中发明专利达7项,为淄博琉璃烧制技艺的传承创新注入了强劲动力。

伊兵给学员展示琉璃烧制技艺

凭借在行业内的突出贡献与深厚造诣,伊兵收获了多项认可:被山东省文化和旅游厅授予“2023年度山东省文化和旅游青年产业人才”“2021年度山东省非遗保护十大模范传承人”称号;2020年,他先后获评淄博市委组织部等三部门联合授予的“百对优秀师徒”(师父)、“淄川金牌工匠”称号,并当选第七届“淄川十大杰出青年”,成为推动琉璃产业发展的中坚力量。

耿学知:“锦灰堆”的跨界传承者

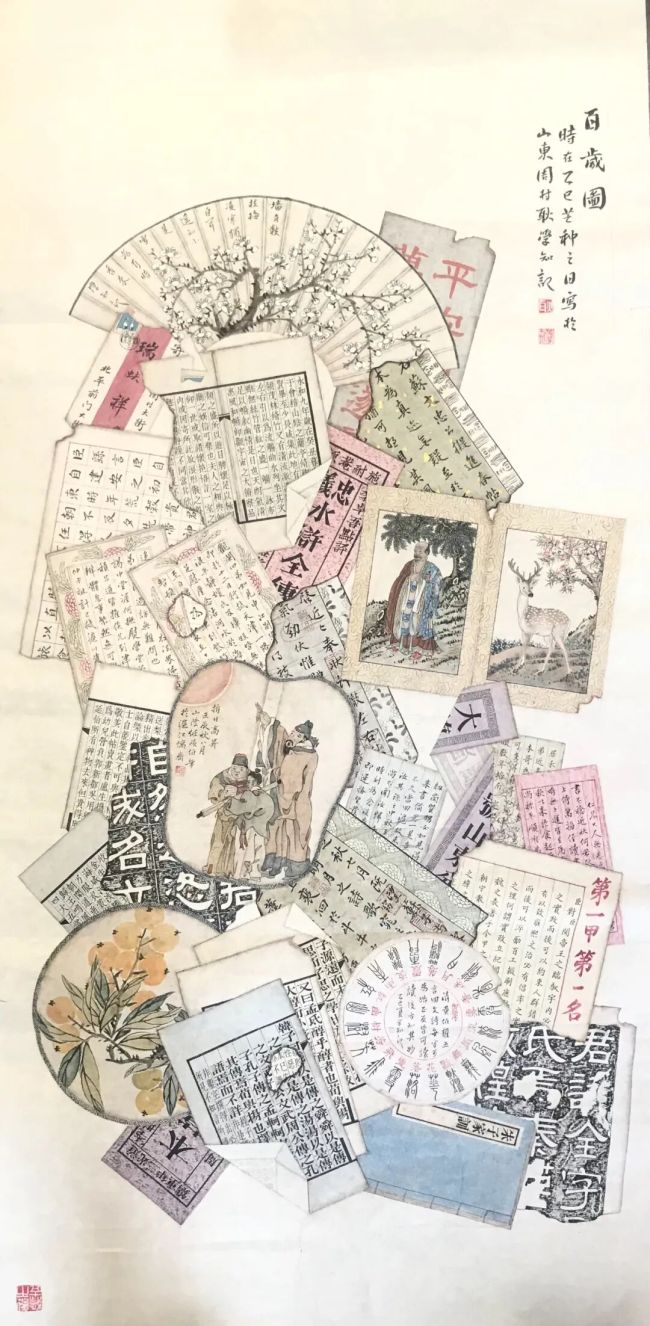

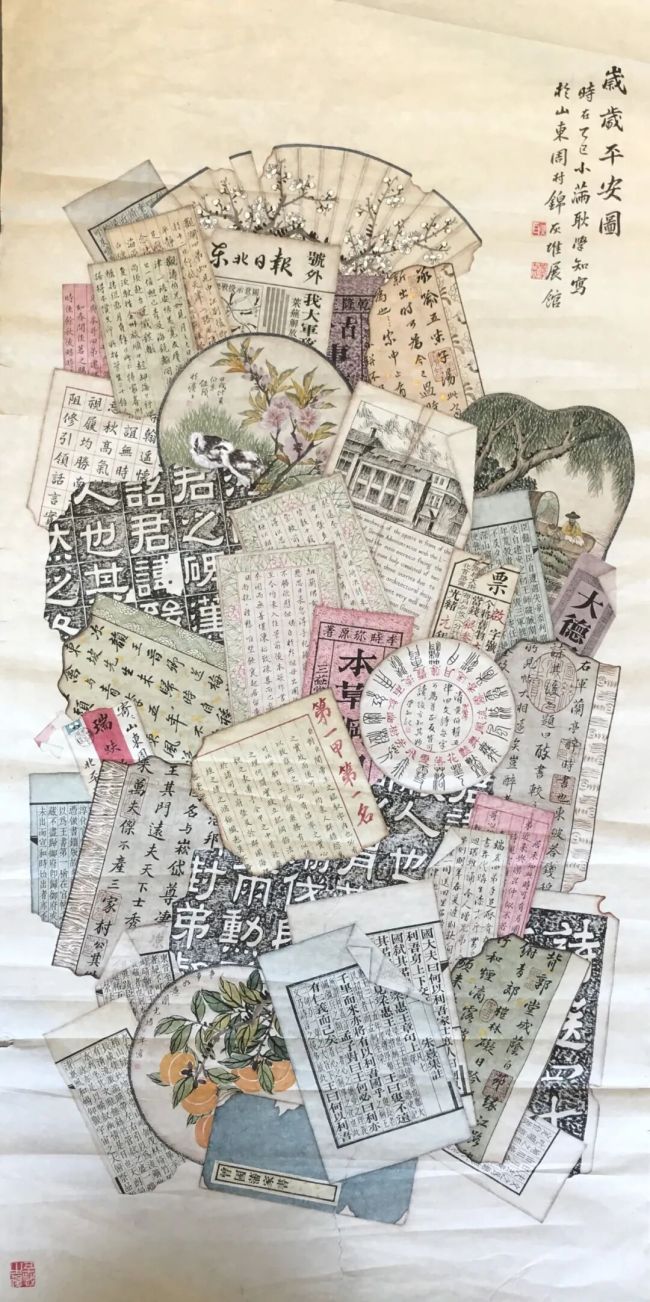

耿学知,周村人,自幼浸润笔墨书香。12岁起,他追随父亲研习书法与绘画,日复一日的勤学苦练,为日后深耕“锦灰堆”艺术筑牢坚实功底。1998年,耿学知正式随父专攻“锦灰堆”创作,潜心体悟这门古老艺术的精髓。2011年,他在周村古商城创办“锦灰堆”展览馆,这里自此成为传承这门非遗技艺的重要阵地,至今仍持续向公众展示其独特魅力。

耿学知在创作“锦灰堆”

2016年起,耿学知将目光投向“锦灰堆”的学术研究,深耕其起源演变、历史脉络、绘制技法及历代作品的文化内涵,以理论赋能技艺传承。他先后指导北京师范大学博士生完成相关毕业论文,助力中央美术学院、华东师范大学等10余所高校的10余篇硕士论文研究,为这门古老艺术注入学术活力。如今,耿学知身兼非物质文化遗产“锦灰堆”省级代表性传承人、“齐鲁文化之星”等多重身份,在教学与创作中践行传承使命。

“锦灰堆”作品

其作品兼具艺术价值与文化底蕴,被山东省文化中心、美国皮博迪博物馆、塞尔维亚文化遗产之家等海内外重要场馆收藏,让“锦灰堆”艺术跨越国界、绽放光彩。

(记者/杨秋云 来源:淄博市融媒体中心)