王居明/摄影

王居明/摄影

嘉平福寿|纪念于希宁先生诞辰109周年

从中国画的用笔谈起

中国画作为一种独特的艺术形式,除了具备一般绘画的创作规律以外,在表现手法和艺术技巧方面,还有一些特殊的规律,有待于我们加以研究和总结。这篇短文,是根据六十年代我在山东艺专任教时的部分教材和近年来的创作体会整理而成,主要谈用笔问题,也涉及一些中国画的艺术规律和画家的修养等方面的问题。

中国画造型的基本手段,概括地说,是以线为主来塑造形象的。线的运用,在中国画技法上起着主导的作用。同样,中国的书法艺术,也是一种线的变化运用。特别是草书,线在起、承、转、合的运动和组合中,所传达出来的不只是文字本身的含义,同时还有某种抑、扬、顿、挫的节奏感,具有一种多样统一的形式美。千百年来,中国画从书法艺术中吸收了这种独特的表现形式并加以发展,形成技法上的一大特点,经过长期的历史演变,中国画以线为主的传统,不但未见其衰退,而且愈来愈被画家们重视,在创作实践中也不断的丰富和提高。

南齐谢赫建立起“六法”的理论,把“骨法用笔”列为重要的内容。唐代张彦远在《历代名画记》中指出:“夫象物必在于形似,形似须全其骨气,骨气形似,皆本于立意而归乎用笔,故工画者必善书。”其中,“形似须全其骨气”,即指线在造型上的重要作用。那么,怎么能使线达到这种变化丰富的“骨气”效果呢?当然是归乎用笔了。我们平常所谓的“笔法”,就是指线的表现力而言,用笔起着建树“骨气”和“神骨”、表达事物的外形美和内质美的主导作用。唐代元稹在《画松诗》中说:“张璪画古松,往往得神骨。翠帚扫春风,枯龙戛寒月。流传画师辈,奇态尽埋没。纤枝无潇洒,顽干空突兀。乃悟尘埃心,难状烟霄质。我去淅阳山,深山看真物。”尔后,历代画论著述和绘画实践,不少都遵循这一论点去发展和提高。在绘画上亦即是说,既要尊重客观事物外在的真实性,又要通过对事物内质的分析,糅合画家的主观意图来加以表现。“骨法用笔”在这里不只是一种表现形式,而是主、客观有机地统一在绘画上的产物。如果只着眼于客观表面的真实,而忽略其内在本质以及作者的主观意志,其结果必然要流于简单化的自然主义,如苏轼所言“论画以形似,见与儿童邻”。反之,如果只去强调作者的主观意志,忽略或不顾客观现实,必然会失掉艺术的真实性,从而流于单纯玩弄笔墨的形式主义。以上两者,都不符合“形神兼备”的要求。所以,前人在总结经验中提出的创作方法,实际上是一种现实主义和浪漫主义的结合,只是限于当时的条件,尚未上升到理论的高度罢了。我的看法就是要求作者在客观事物面前,能做到“外师造化,中得心源”,善于以“迁想妙得”的审美态度来处理创作中的问题,亦即宋代晁补之《论形意》中云“画写物外形,要物形不改;诗传画外意,贵有画中态”。艺术创作是一种极其复杂的过程,岂能囿于“刻舟求剑”“胶柱鼓瑟”?当艺术家进入创作天地时,常常是神游象外,意到图中,濡墨挥毫,信手落笔。不识者认为是狂涂乱抹,实则自有成竹在胸,其构思成熟时,诗情画意一齐奔向笔端。“不似之似”,乃是艺术创作中的一个重要的要求和标准,从读者及作者两方面来说,这里边都有个“由表及里”“去伪存真”和“去粗取精”的问题。也就是说作者在创作过程中,对于客观事物有一个再创造的问题,而读者在欣赏活动中,对于艺术品也有一个再创造的问题。用古人的话来说,也可以叫做“仁者见仁,智者见智”了。

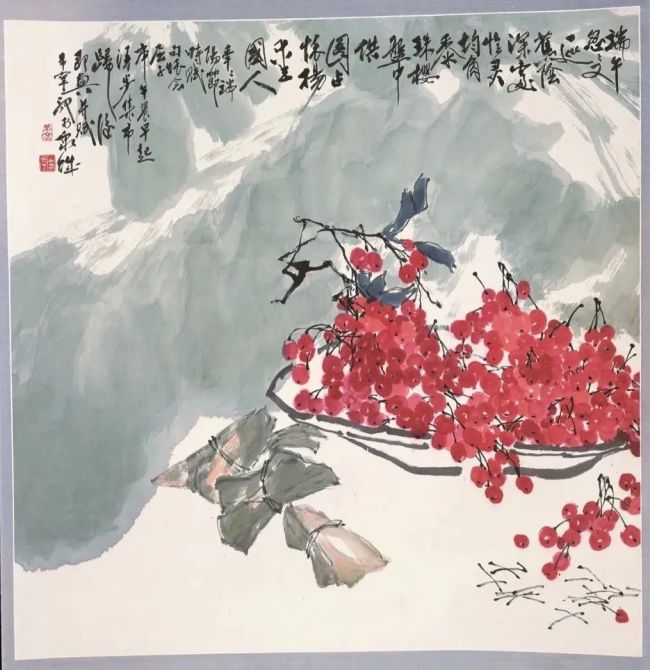

《端午怀屈子》68x68cm1990年

《巫岫龙柯》68x68cm1993年

具体到用笔这一问题上,如何体现这种“迁想妙得”呢?我认为,这里既有一个技法问题,也有一个思想方法问题。创作方法与表现方法如何取得一致,这往往是艺术家功力深厚与否的一个具体表现。

从用笔的本身来说,作画时的若干物质条件(笔、墨、色、纸、水等)都要在绘画过程中发挥作用,都要有赖于笔的不同运用而产生其不同效果,构成不同的、丰富的绘画语言。作者在运笔时,要起到组织和指导两方面的作用。绘画语言的形成和变化在于此,绘画语言修养的高与低也在于此,当然,作品的成败与否更在于此。因此,研究用笔一是认识和掌握用笔的基础功夫,二是要研究如何更好地组织用笔和提高用笔技巧。前者是属于用笔基本法则方面的问题,后者是属于探讨艺术规律方面的问题,二者互为依存。没有艺术表现的一系列法则,艺术上的规律便无从体现;而离开了艺术规律去研究技法上的问题,就会陷入盲目性。比如书法中的横、竖、撇、点、捺、钩、提,这些基本笔画是构成书法艺术形式美的基本要素,前人学书法把它归纳为“永字八法”,但并不是掌握了“永字八法”就可以构成书法艺术的全部了,这是一个十分明显的道理。另一方面,艺术创作还不能完全受法则的约束,不能拿某些法则去生搬硬套,还必须在某种程度上超出这些法则,摆脱人们通常习惯了的法则之羁绊,也就是画论中的“从有法到无法”,或者叫做“无法之法,乃为至法”。要创造一种带有规律性的、有丰富表达能力的、有节奏韵律感的完美的艺术形式,并能运用自如、融会贯通,确非一朝一夕之事,须要下一番苦功夫去深入探讨,反复实践才能做到。无论是基本法则,还是艺术规律,二者都要从理论到实践双管齐下,才能消除其盲目性。

中国画,无论是工笔、简笔或半工半简等形式,都离不开线的运用,而各种不同的线的变化,本身就具有一定的形式美。这种形式美,通常称之谓“书气”。在这里“书气”的含义包括着两方面的意思,即“书卷气”和“书法气”。前者是从画家的人品学识、气质风度、艺术修养而言,后者是从在绘画中线的运用有没有吸收书法艺术上的一些规律而言。

《雪里娇》68x68cm1994年

《香岛紫荆》262x67cm1997年

古人说“读万卷书,行万里路”,用今天的话来诠释,就是通常所讲的要深入生活,要加强文艺修养。“书卷气”在绘画上的体现,也是中国画能独步世界艺术之林、别具一格的重要因素。对于一个有抱负有远见的中国画家来说,切不可等闲视之。而“书法气”的要求,对于那些在书法艺术上缺乏锻炼的画家,却常常是难以做到的。譬如两个同样都是画了几十年画的人,一个在“书气”方面有较高的修养,而另一个较低或缺乏这种修养,那么,反映在其作品中的思维表达能力和艺术性等方面,是会显然不同。古人说的“故工画者多善书”就是指的中国画的用笔与书法有共同之处。绘画理论中讲的“置陈布势”与书法理论中讲的间架结构、章法、行气等也都是一致的。在一些艺术规律的问题上,古代绘画理论的许多方面又往往是借鉴了书法理论而发展起来的。这也必然促使研究中国画的人,同时需要研究书法,并反复地从事实践。长期以来,绘画与书法成为最亲密的姊妹艺术,一些有成就的书法家,同时也是著名的画家,例如苏东坡、米芾、赵子昂、文徵明等,都是历史上公认的著名的书画大家。

具体的说,从一点一划的用笔法则,到“疏可走马,密不容针”的结构布局,到“锥画砂”“屋漏痕”“折钗股”的用笔,以及“笔简意赅”“浑融朴茂”“刚健婀娜”“枯藤盘结”“奔雷坠石”“鸿飞兽骇”“鸾舞蛇惊”等等形容用笔的奥妙、线的美感和艺术效果的这些成语,对于以线为造型基础的中国书法艺术和绘画艺术,基本上都是可以通用的。而这些理论,往往首先见诸于评论书法的著述之中,如唐代孙过庭《书谱》中讲的“若思通楷,则少不如老;学成规矩,老不如少。思则老而愈妙;学乃少而可勉。勉之不已,抑有三时,时然一变,极其分矣。至于初学分布,但求平正;既知平正,务追险绝;既能险绝,复归平正。初谓未及,中则过之,后乃通会。通会之际,人书俱老”。这些谈论书法的理论,又何尝不是适用于绘画创作呢?从用笔到造型,从规矩严谨到豪放不羁,放而复归于严,严中寓放,如是反复,使运笔逐渐趋于老练,逐步理解和掌握它的艺术规律,并从中获得熟能生巧的意外天趣。清代董棨在他的《养素居画学钩深》一书中谈到:“书成而学画,则变其体而不易其法,盖画即书之理,书即画之法。”又说:“书家无所不有,画家亦无所不有。然则画道得而可通于书,书道得而可通于画,殊途同归,书画无二。”张彦远《历代名画记·论顾陆张吴用笔》中讲:“顾、陆之迹,紧劲连绵,循环超忽,调格逸易,风趋电疾,意存笔先,画尽意存,所以全神气也。昔张芝学崔瑗、杜度草书之法,因而变之,以成今草书之体势,一笔而成,气脉通联,隔行不断,唯王子敬明其深旨,故行首之字,往往继其前行,世上谓之一笔书,其后陆探微亦作一笔画,连绵不断,故知书画用笔同。”以上记载,足以说明书画在用笔方面相辅相成的关系了。就是现代的一些画论中,对此也是十分重视的,如陆维钊题《陆抑非花鸟画选》:“意欲其新,不新则苟;笔欲其灵,不灵则死;色欲其活,不活则滞;墨欲其莹,不莹则垢;气欲其醇,不醇则肆。”这“新”“苟”“灵”“死”“活”“滞”“莹”“垢”“醇”“肆”,除色、墨、水、纸等因素外,哪一条不是与用笔直接相关,与书法理论如出一辙呢?这就是中国画重在“写”而不重“描”的原因。在这里,并不是仅就字义而言,而是由中国画本身的艺术规律所决定的。早在十三世纪六十年代前后,南宋赵孟坚在《赋梅》的长律诗中,就已很明确地指出了这一问题:“浓写花枝淡写梢,鳞皴老干墨微焦”,“笔端的皪明非画,轴上纵横不是描”。这不仅仅是为了音韵的对仗和字眼的和谐,而是有其实际意义的。从狭义的方面而言,“写”是借鉴书法用笔的一些基本法则和方法,包括执笔和运笔的“提”“按”“顿”“挫”等要领,以利于发挥线形的表现力;从广义方面而言,“写”则借鉴书法造型、结体、章法、气势等要素来加强中国画的形式美,加强画面力的因素和节奏感,从而丰富了中国画的内涵,并形成了文人画的重要特点。书与画这种不可分割的血缘关系,在中国画的发展史上所起的积极作用,不可抹杀。从现存的一些楚、汉、晋、唐的各种绘画遗迹和宋、元、明、清以至现代的绘画作品来看,中国画愈来愈重于“写”,例如明清两代的陈白阳、徐青藤、朱耷、石涛,以及晚清和近现代的赵之谦、吴昌硕、齐白石、潘天寿等花鸟画名家,甚至由西洋画而又致力于中国画探讨的徐悲鸿、吴作人、刘海粟等著名画家。他们在技法上的创新和艺术上的成就,都没有离开书法方面的实践和理论的研究。

自宋元以后,在花鸟画的领域中,倡导以画梅、兰、竹、菊为基础。许多有成就的花鸟画家,莫不以此入门。久而久之,“四君 子”便成了花鸟画中经常描写的独立题材了。究其原因,一方面,中国的文人画,常常采取缘物寄情的手法,以梅之耐寒、兰之幽馨、竹之劲节、菊之傲霜而自况;另一方面,从练习写意的笔法来看,以书法的用笔来“写”这四种花卉,最为相宜。特别是兰竹,几乎全是点、线、撇、捺的组合,把以书入画的“写”字体现得更为明显。一般来说,鲜有不能书法而能画好兰竹的,反之,善兰、竹者多善书法。历代有不少的画家,在画其他花卉时,每每惯用兰、竹笔法入画,略加变通而已。一则利用此种笔法的简洁,富有概括力;二则取其清逸的神韵,求得较高的格调。所以,许多有经验的花鸟画家认为,画花卉而不习兰、竹总是一种缺欠,我觉得是很有道理的。比如长叶的萱草、韭或莆等,短叶的桃、柳、夹竹桃、芍药以及其他草本花卉,还有一些木本植物皆可借鉴画梅兰的用笔造型技法。总之,有了梅、兰、竹、菊用笔方面的基础,再画别的花卉时,只要把技法略作变通以适应所描写的物象,画起来不仅感到游刃有余,而且笔病也能相对减少。因为在作画的过程中,落笔时若是以“写”来统帅,则“描”的习气自然会退避三舍了,此其一。由于以“写”代“描”,则可能逐步改变那种臂、腕虚置无力,以指力代替腕力和臂力,摆脱笔管及笔底浮滑的毛病,此其二。当然,从练好书法到写好兰竹,也还有一个再创造的过程,也还有观察生活和塑造形象的问题,在此不作详论了。我画花卉,在用笔时有很多方面是得力于画兰、竹的基础,而且在作画的过程中,很少用复笔,这也是从练习书法中养成的。我认为,既然是“写”,就要大胆落笔,一气呵成,容不得半点犹豫。清代汪之元《天下有山堂画艺》中有“盖胸中有成竹,然后落笔如风舒云卷,顷刻而成,则气概闲畅”之说,正是对写竹的经验之谈。这运用于其他写意花卉,也莫不相通。

《藤萝》138x70cm1997年

《百龄》83x76cm1998年

《黄丝瓜》103x77cm1998年

绘画语言的一切法则,都是为体现艺术规律而存在、发展的,因此,不可能一成不变。就用笔来说,从遵守一定的法则到得心应手、运用自如;从受法则的制约到冲破法则的藩篱,寻求随心所欲的境界,这是画家艺术修养的提高过程,同时也是由渐变到突变,由量变到质变的过程。中国画用笔要通过方圆、曲直、粗细、轻重、刚柔、干湿、浓淡、虚实等形式,追求和组织若干形的变化,来表现客观事物的复杂内容和艺术上的形式美,并借此表达画家主观的思想感情。这首先要求用笔要准确而熟练,要求意到笔随,使线的变化形成节奏感与形式美,与作品所蕴涵的思想内容达到水乳交融和浑然一体。因此,第一步要求画家必须扎扎实实地掌握用笔的基本法则。严格地讲,这只是认识法则开始掌握表现力的第一步。我之所以说它是第一步,乃指一个画家必须建立的守则阶段。进一步,还要求逐步提高认识和表现能力,达到解脱基本法则的制约,能够自由变化、任意发挥、落笔生意,善于发现矛盾和解决矛盾,充分发挥用笔艺术表达力的高一级的阶段。有法则不受法则之囿,信笔一挥而合乎规律,这是第二步,是解脱阶段,这也是每个画家希望能做到的。只有扎扎实实的第一步,才能真正进入第二步,也就是古人所讲的“笔笔是笔,笔笔非笔”的境界。这个“是”与“非”,是辩证的对立统一。“非”并不是毫无基础、毫无法则的狂涂乱抹,而是在“是”的基础上一步步地攀登上来,从而进入一个更高的阶段,达到笔为我使,而不是我为笔使,把死的用笔变成活的用笔。为此,我们必须在深入生活的前提下,正确认识和理解用笔的规律,正确认识和理解前人所说的笔法中“是”与“非”之间的辩证关系。

艺术创作是一种创造性的实践活动,它既要有熟练的技法,也要有深厚的修养。我前面所讲的用笔法则,是建立在这二者的基础之上的。只讲究技法而不重视修养的人,充其量不过是熟练的画匠,而不可能成为真正的艺术家。一个画家,如果不重视自身的修养,其作品必然会流于浅薄!并且随着时代的发展,历史的前进,艺术家的修养也绝不是一劳永逸的,需要不断地补充积累新的知识,不断开阔自己的视野,丰富和增长自己的见识,这是永无止境的。艺术修养之所以重要,乃是由于它直接关系着绘画创作全过程的形象思维活动。一切创作立意、气质、情感等等,以及起、承、转、合文思的处理,莫不与画家本身的艺术素养有密切的关系。以诗词与绘画的关系来看,更早的不说,就以顾恺之为曹植的《洛神赋》作图为例,如果不是画家对诗人的作品有着深刻理解的话,怎能画出那么富有神韵、风姿绰约、凌波顾盼的美丽的洛神呢?画家把原赋中“仿佛兮若轻云之蔽月”“皎若太阳升朝霞”“灼若芙蕖出绿波”的洛神跃然纸上,真是一幅诗画结合的范例。尔后,王摩诘的“诗中有画”“画中有诗”,更在艺坛上传为佳话。及至宋元文人画兴起后,画面上的诗词题跋,长款短署,更成为画幅的有机组成部分了。画家们或有感于生活而产生浓烈的诗情画兴;或受启发于他人的诗文作品而产生挥笔作画的冲动。虽然从文学语言到绘画语言,固然需要遵循造型艺术的法则,表现其形、质、情、意、趣等,这都得依靠思维想象与笔底的功夫,但也应该看到,占主导地位的还是画家本身的修养问题。有了修养,思路才能开阔;有了修养,笔墨才能通神。否则,即使有一枝生花妙笔,也会无济于事的,因为它决不能取代那需要长期积累才能丰富起来的艺术修养。

《傲雪》137x69cm2002年

《腾空老骥》136x68cm2002年

我在读白居易《赋得古草原送别》诗中的“野火烧不尽,春风吹又生”两句时,感到能够启发出盎然的春意和无尽的生命力,翻腾着自己头脑中积累的事物,若干这类的创作题材和形象催动着大脑的思维活动,激励着去开拓创作构思。许多优美的文学语言,往往会在自己的脑海中浮现出一幅幅形象生动的画面,并急切地迫使你去探索如何用绘画语言来加以表达。我觉得,这应该是画家日常生活中一种很必要的思维习惯。其他无论是京剧的提炼概括,地方戏的细腻淳朴,还是电影的丰富广阔,都可为绘画创作的形象思维和表达方式提供许多有益的启发。若干年来,中国画的发展,从题材内容到表现形式,并不仅仅局限于中国画本身的技巧范畴,而是有赖于姊妹艺术和整个文艺领域提供的多方面营养,包括古今中外各种优秀的文艺成果,都值得画家们广泛借鉴。在今天的时代,我们应该不断开拓自己的思想境界,不断丰富自己的表现手法,为创作出无愧于伟大时代的、能与人民感情协调一致的优秀作品而努力!(于希宁,原载于《中国画研究》1982年第二期)

画家简介

于希宁,山东潍坊人,我国现当代卓越的花鸟画艺术大家和美术教育家,具有诗、书、画、印和美术史论全面艺术修养的学者型艺术家,新中国山东高等美术教育的开拓者和学科创建者。曾任中国美术家协会理事,中国画研究院院委,山东省文联名誉主席,山东省美协主席,山东画院院长,山东艺术学院教授,名誉院长等职。

他以“才德勤修养,三魂共一心”为座右铭,在绘画中强调国魂、画魂与人魂的统一,拓宽了传统花鸟画的人文境界,成为20世纪中国花鸟画半工半简语体推陈出新的杰出代表。