王永昌 | 绘画的有待完成

艺术家:王永昌

访谈人:程小雨

就一个艺术写作者与画家的往来我想我总是愿意重新回味与永昌交流的诸多细节,这种交流的密切不仅仅关乎着对绘画的思考、想象与阐释,更有一种对人本身的彼此阅读与相互激发。词语粘连着词语,在广阔的时间中我们交谈无限之事。犹如他说,我们都有一颗无限之心,而“绘画的有待完成”即在这无限之中始终进行着,被孤独的语言的舌头建立又或者在某个节点被再一次推翻。对永昌而言,“有待完成”就像时刻预示着一种可能,一种新的语言的光斑总在不断地往复思辨之上正在闪烁、生成。在陷入巨大的自我存在之思的混沌之时,面对个体性的生命疑问,以绘画试图更为确切地昭示一种不可见的复杂的精神性成为一种紧迫。我们栖息的逝去之所与未知的未来一样面孔难辨,在无限的迷宫中,一切“有待完成”意味着寻觅和创造的过程不被终极定义,永昌总是以其涤荡泥沙的决心进入幽微的某种确切,而又或许伴随新的时间进入言语的缄默、犹疑。他是一个试图不断走在纯化语言之路上的画家,语言结晶的“炼金术”让我们同样迫近那一种饱含精神质地的内核。是的,有待完成,画笔在手中,展开言语的嘴巴,想象的更辽阔的光斑将开启一条路,一条通往旷野的路,足以容纳和宽慰一个画家在似乎无尽的白昼与暗夜的更替中“自为存在”。

“精神性的自我发掘”

程小雨:王老师好,最近有在画哪些新的系列作品吗?暑期大部分时间在户外写生还有作艺术交流吗?能具体分享下近期的思考与实践吗?

王永昌:近年来,随着年龄和社会经历的增长,身心也发生一些变化,明显对命运相关的话题变得逐渐敏感,也许是这些原因,引发了我作品题材内容上的转变。上半年以来,我除了延续之前江南小景题材的创作之外,都在尝试山脉题材的表现,为了适应新的内容和一些莫名的情感,画面语言在具象程度上有所提升,也更愿意出现一些具象细节,色彩也逐渐变得凝重而暗淡,画面的审美意象呈现出崇高和悲剧的某些特征。

程小雨:您如何看待和定义您当下的绘画实践,处于一个什么样的阶段?是较之于之前有显著的转变还是在原有稳定的语言系统中继续纯化自己的绘画语言?

王永昌:总体而言,我的绘画实践始终围绕“绘画技术研习”、“绘画语言构建与完善”和“精神掘进”这几项工作内容周而复始地进行。技术要语言来组织,语言要精神来引导,精神要技术来支撑。虽然这些工作始终是紧密关联的一个整体,但每个阶段侧重点不同。精神的诉求永远是第一动力,是一种感性的召唤,但不够具体,每一次的“精神掘进”都会带来语言和技术上的挑战,需要语言和技术随后对精神进行确认,总结为“精神主导,画面优先”。语言纯化本质上是一项语言优化、提升表达质量性质的工作,是对上述过程的全面评价。

程小雨:在我看来,您是一个非常注重精神性绘画探索的画家,在不同时期总是呈现出不断地追问与思考,在您看来,绘画的精神性与视觉语言有着怎样的深度关系?能结合您的具体实践来谈谈您对这两者的关系架构和探索吗?

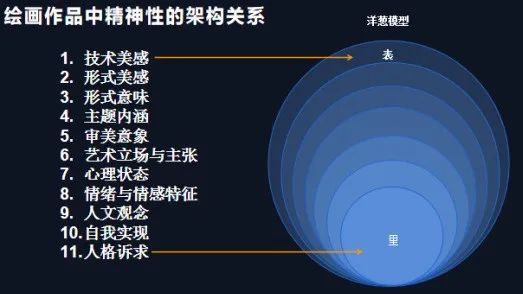

王永昌:我们之所以将绘画称之为“绘画语言”,就是因为绘画具有语言的性质和特征,即外在的视觉语言系统与内在的精神涵指系统之间是对应关系,绘画就是画家利用这种对应关系用图像编码,然后观者解码的一个信息传播系统。从这个意义上出发,我们不难理解绘画作品以两种方式存在,一种是直观的画面,一种是内在的精神性,这二者合一才是完整的作品,缺一不可。我们不能简单地认为精神是伴随直观的物质画面自然生成的,它必须是画者有意识地赋予的。然而画面易得精神难求,虽然围绕精神性的诠释做了很多工作,例如我总结的精神性洋葱模型,但旁观者泛泛地研究精神性现象与绘画者对精神性的自我发掘是两种完全不同性质的工作,我认为后者更为艰难。

如果说哲学是从理性和意志而精神,宗教信仰是从神性而精神,那么艺术就是通过情感来到达精神的路径,而情感又是泛化在社会生活之中的,况且与艺术不能脱离哲学和信仰一样,情感本身也不能脱离理性、意志、神性独立存在。这样一来,确认自己最为本质的生命情感和精神诉求就极为扑朔迷离,它需要画家敏锐的感知、丰富的阅历、深厚的知识以及智识的加持。对于很多画家来讲他们似乎轻易就能做到,对我而言实在太难了,只能活在当下,想一步画一步看一步然后再想再画再看,如此循环。

至于绘画的精神性与视觉语言二者之间的关系,虽然理想情况下它们最终是要统一成一个洽和的整体,但我认为这个过程以及具体的建构规则极难描述,且不说精神性本身和视觉语言的类型的复杂性,就表达逻辑本身也是非常复杂,例如叙事、抒情、议论、象征、隐喻、反讽等,再加上画家的社会生活和实践活动都是动态的迁徙的,这一切的关联和变数都是难以预料的。因此那些伟大的成功的艺术创作堪称奇迹。

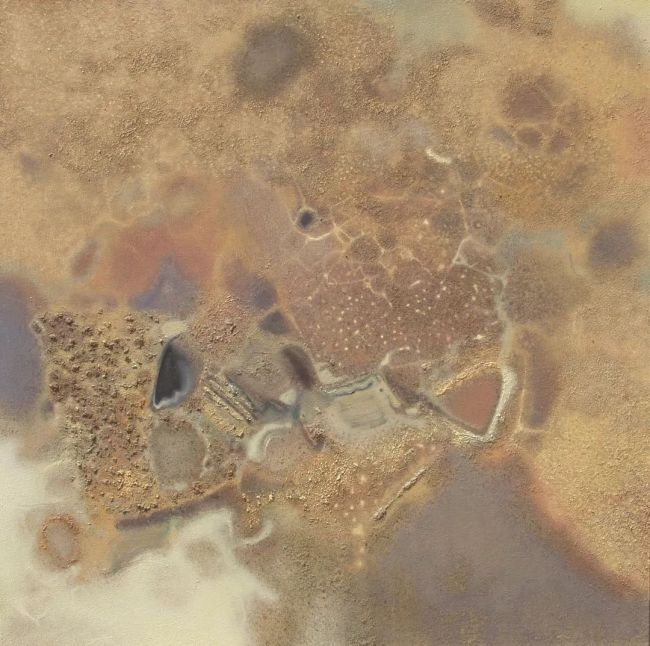

我个人的绘画语言建构在观察、描述、重现、再现、表现行为基础上,是一种传统写实绘画语言的异化,精神性处于一种缄默状态,是通过既定的绘画语言和题材以指代、借喻、影射等方式间接释放的。就我个人的视觉语言而言,一直都在围绕“残片”、“片段”、“留白”图式语言逻辑的合理性而展开各种实践,其中包括了简约的图符化逻辑、拓片逻辑、影像逻辑、水墨逻辑。

图符逻辑

拓片逻辑

水墨逻辑

影像逻辑

“绘画围绕着自我如影随形”

程小雨:如果说以更偏重感性或理性来划分画家群体,您的绘画语言中呈现出一种非常理性清晰的逻辑感,那么在您绘画中被一再强调和凸显的这种结构性的逻辑缜密的语言对您而言它的重要性是什么?您是一个非常追求技艺的画家吗?

王永昌:我当然是一个非常追求技艺的画家,对于绘画来说技艺就是将不可见转变为可见,将偶然转变为必然的决定性条件,是绘画的直接目的。但这个技艺的内涵和外延内容极其复杂,造型、色彩、构成、肌理、运笔、空间的表现是技艺;力与运动的关系、秩序、节奏、韵律也是技艺;形式语言的协调与统一还是技艺,甚至表达逻辑本身也可以理解为技艺,绘画中所有可以通过理性的反复操持训练而获得、养成、提升的内容都是技艺。但技艺本身不是绘画的终极目的,技艺为审美服务、审美为语言服务、语言为表达服务,表达为生命的感悟服务。

技艺是理性的产物,但是创作的原始动机却是感性的,是不可名状的感性冲动,所以我认为我是偏重感性的画家,感性驱动着我所有的表达欲望,那是神秘的诱惑,没有理由甚至找不到动机……理性和逻辑只是我的工具,将那种可能和暗示变成物质的实在,只有逻辑才能帮助我到达逻辑之外的境地。

程小雨:虽然您在不同阶段创作的作品呈现出的绘画语言都有可见的差异性探索,但都有一脉相承的显著的个人精神气息,风景总是被赋予一种强烈的在场感,沉寂、孤独又充满迷雾般的记忆之外的追索,这样的绘画表达与您的个体经验有着怎样的关系呢?

王永昌:风景一直以来都是我钟爱的题材,在特定的景物面前,我的大脑常常处于异常兴奋状态,用百感交集、心潮澎湃来形容毫不夸张,有时竟然会热泪盈眶。对其他事物的兴趣随着年龄的增长都在慢慢淡化,对风景的热爱却只增不减。但我对风景本身的重现并不感兴趣,令我着迷的是栖寄在风景表象背后那些难以名状的情愫,它们既熟悉又陌生,悠远而深沉,似乎一直处于寂灭状态,当与风景相遇时才会显现。你所说的语言的差异性探索,其实是试图捕捉那些游走在风景背后的情愫的策略,至于那些情愫本身都是些什么,实在难以言表,我只能用绘画语言诠释的可能来不断地迫近、再迫近。在对那些情愫日积月累地反复形塑之后,自然会有某些轮廓重合,形成“一脉相承”的线索,这表面上看是一件非常令人兴奋的事情,这意味着我可以在其中不断的缩小范围,直至找到它的核心,但我相信等待我的一定是一种剥洋葱找内核式的悲剧。所以对作品背后的精神性的诠释虽然充满着诱惑,但如果固执地一追到底,结局一定是徒劳无功的。这似乎将我们的工作引入令人沮丧的“无聊”与“空虚”的轮回,好在我们有一颗无限之心,在与有限的现实的矛盾中欲念就会生成,如果这是宿命,我希望安住于一些无意义的欲念当中做一个美丽的梦。

1999年-2009年作品选登

程小雨:您去年将您和杨芷老师的双个展命名为“自为存在”,源自哲学家萨特将人的这种“有待形成”的、可以选择的存在叫做自为的存在,那么作为一个画家,在艺术探索的这条路上,您对这种“有待形成”有着怎样的预期吗?对您而言,可以选择的“存在”您倾向于是如何存在?

王永昌:我们面前的一个事物,可以逐渐趋近形成遮蔽双目的一堵墙,也可以渐行渐远消失成一个无足轻重的尘埃;面前的一个人可以是亲人、朋友、同胞,也可以瞬间成为战场上的敌人。这个世界的本来是什么不重要,重要的是我们如何看待它。绘画的伟大恩赐就在于它的无比宽容,它在每个人心中的形象和意义都是“有待形成”的,它给予了我们充分自为的自由。那么我们真正面对的就不是这个世界也不是绘画,而是我们自己,对于我这样一个只关心个体的生命状态而非社会性态度的画家来说,绘画的“有待形成”约等于自我的“有待形成”,艺术的探索即是生命的探索,绘画围绕着自我如影随形。至于这个“有待形成”的预期我还没有具体的答案,毕竟自由来的太突然,而我才刚刚走上自为之路。不惑之年也有命运的启示,冥冥之中似乎有个归宿,但前程依然茫茫,像被黑夜和迷雾笼罩,只能走一步看一步,但无论如何,绘画都将是一种记录、一种镜像,一种见证。

“每一个答案都在它确定时被解构”

程小雨:觉得对于人之存在本身的思考对您而言事实上才是最至关重要的,绘画正是您呈现这种思考的一种路径,所以才呈现了您个人强烈的独一无二性,反之,您认为绘画有对您人格的塑造怎样的影响吗?作为一个艺术写作者,我会经常想象绘画与个人就像彼此相对的互相探视和投射彼此的镜子,您有什么私有的体验和感受与我们分享吗?

王永昌:我非常赞同“绘画与个人就像彼此相对的互相探视和投射彼此的镜子“这一观点。画家的成长一般要经历几个阶段,首先是要获得相对全面的绘画能力和素养,实现绘画表达的初步自由;然后要在众多的绘画流派和思潮争鸣中找到自己的绘画立场和发展方向;接下来要在自己的文化参照系中确立个人的艺术形象,直至艺术表达的自由与自在。在这个过程中,我们的人格与绘画语言会面临无数个抉择与被抉择的路口和节点,会在各种复杂关系的塑造与被塑造中成长。起初,人格与绘画的个人特征并不突出,它们二者之间的探视与投射的镜像关系也不明显,随着绘画语言的逐渐成熟和纯化,绘画与人格之间的镜像投射会越来越频繁和清晰,二者之间的关系也越来越紧密,但绘画本身以及绘画的社会属性对人格的影响会逐渐式微,人格的意志逐渐占据绘画的主导和决策地位,最终画家的人格和绘画都将走向一条孤独之路。

这只是我个人的一点认知和预判,不代表我曾经完成或者验证过这一过程。此外关于问题中提到的“绘画对人格的塑造”或者是”人格对绘画的影响”的具体表现,我就不做分析了,因为我始终无法真正跳脱自己的形骸,以一个旁观者来观察自己的人格和绘画。

程小雨:当下绘画创作中最大的困惑是什么?有与自己较劲的地方吗?

王永昌:就绘画的外在视域而言,本土化的语言逻辑和审美趣味与油画语言之间的嫁接和融合,一直以来都是我面临的主要问题。而内在的问题和矛盾就比较复杂了,当代艺术文化语境中的多元与跨界的宽容与维护绘画语言、绘画性本身之纯粹理想的刻薄;绘画价值体系的社会性变迁与个人理解的坚守等方面的对立统一关系等。而最让我头疼的地方仍然是对我个人绘画行为动机的深层读解,如同对命运意志的窥探,每一个答案都在它确定时被解构。

程小雨:在多元、复杂、更多信息媒介、科技力量介入的当代艺术生态中,您如何看待绘画创作在当下艺术生态中的价值和未来的走向?

王永昌:首先,无论当代艺术生态现象有多么多元、多么复杂,其多元化的意志诉求就不会将绘画赶出历史舞台。其次,无论当代艺术生态现象有多么多元、多么复杂,也不会改变艺术在社会生活中的所发挥的作用,人们需要的是艺术的本质功能,而不是方式本身。绘画以它最原始的、自然的、高效的、直接的方式为艺术的职能服务,自然也不会被其他方式湮没或取代,反而会以艺术母体的姿态,继续发光发热。

(来源:70油画公社)

画家简介

王永昌,籍贯甘肃,1977年出生于新疆。中国美术家协会会员,中国油画学会会员,中国快乐写生俱乐部学术委员,中国意象油画研究会会员,70油画公社社员,北京当代写意油画研究院特约创作员。现任江西师范大学美术学院油画系教师。