《让我们荡起双桨》是1955年电影《祖国的花朵》的主题曲。老底子杭州的小学生都会唱。好听。

上世纪中叶,照相机很稀罕,很贵重,人们不打扮整齐是不会拍照片的。所以伢儿们的游戏、嬉闹,乃至日常生活很少有像样的图像留存。于是,用笔描述记忆成了很适合的事情。

在完成文字和绘画的同时,我发现我们正在远离一种生活。这种生活应该用“清贫”去形容,但精神上的富足是现实无法相比的。那时有传统文化与红色文化相结合的荣辱观,有群体生活中毫无功利的友情、说到做到的诚信、与大自然的亲近、千变万化的集体游戏,还有许多说不清道不白的,让人从善、向上、静心、深思的东西。

小喇叭开始广播了

60年代初,家中买了一台上海“美多”牌收音机。电子管,单喇叭,长、中、短波全收。声音浑厚,比大院门口木匣子有线广播好太多了。家里开始有了每天的各地人民广播电台联播、“小喇叭”少儿节目、新歌曲教唱、电影录音剪辑、宋世雄的体育现场解说、戏曲唱段等等,就如一个通道,让人听到外面的世界。大院的小伢儿们也会为大家喜欢的节目围聚在一起。

开水开了

幼儿园时,小孩不能碰煤炉、热水瓶和电门。上小学时,父母就教我冲开水。从颤颤巍巍双手持半壶开水开始,到水不外溢,能准确听出水满而及时收水,花了不少时日,稍显愚钝。以后,能与同伴比试谁的水壶口离热水瓶口最远且不洒一滴水。冲开水有讲究,竹丝编外壳的热水瓶底有铁丝与木挡片,不能受潮霉变,不然瓶胆会脱落。冬天要先充一点开水摇晃热水瓶,瓶内热度均匀后再冲开水,防瓶胆爆裂。曾有叔叔冲开水,水花四溅,热气弥漫。我和老三老四走过去说:从小不爱劳动。

发炉子

煤球中有碎球和煤粉,加水捣成煤糊再做成煤球,留一些煤粉封炉子用。晚饭后烧最后一壶水,不为了烧开,只为等到最好的封炉时机。火候到,将炉门留一条细缝,加几个煤球,水调煤粉糊封炉顶,戳几个透气孔,明早起来,炉火不熄。如果掌握不好,第二天火灭了就该发炉子了。平时收集小树枝,劈细木条,讨要木工刨花,备旧报纸作火引子。将煤灰捅尽,夹几个煤球作底,放入引子点火,再加稍大些的柴火。松木和山核桃壳有油,特别好。火旺时加上一些煤球,把炉子拎到室外空旷的地方,让自然风醒火。待煤球烧到半红,炉子旺定了。长辈们上班,老人少,发炉子多是伢儿们的事情。

打电话

在两个竹筒的各一面糊上薄纸,将一根棉纱线的两头穿在两个竹筒的纸膜中间打结固定住。俩人握竹筒将线拉挺,一个说话一个听,声音很近。声波通过线和纸的振动传递,棉纱线越长,声音越弱。在出版社办公楼过道的电话机边,有叔叔说电话把声波转化成电波,用电线送到很远的地方,再还原成声波。听声音,再远的也很近。长途电话去邮电局打,要排大队。电话按时间收费,很贵,先做个手稿,怕说不清楚,费钱。按字收费的电报则容易把控,所以受欢迎。比如:“家有事速回”。

排队

早晨五点多起床,到菜场买菜买肉买豆腐买条头糕买烧饼油条要排队。快过年,到邮电局排队打长途电话、拍电报、投寄包裹。在大街走,见前胸贴后背的队伍,先排上再问买什么的,万一需要,不吃亏。老底子家中没有洗手间,昌化路口公共厕所也会排队。肉铺售货员未卸门板开售,大家用菜篮子、椅子板凳排队,有时会有人用稻草绳将队伍串起来,不会乱。大人们先办其他事情,只有几个小伢儿看管着。老底子很少有插队和不讲理的人,风气好。车站码头、煤球店、粮站、酱油店常有排队。但在百货公司和银行很少见到排队。

养小鸡

没有母鸡带的小鸡能存活很不容易。我家曾一次养活十多只。小鸡们尾和翅的羽毛稍硬,便可在大院里放养。养鸡的人家多,每家的鸡都做记号,黑墨水、蓝墨水、红药水、紫药水、碘酒,颜色各异,点翅膀、头顶、脖子、背部,也有划十字的。老爸在大院墙根下用油毛毡、废木料钉出个大鸡窝,用稻草铺垫。郊区农民喊着:“调鸡窠喔——”用新稻草换取有鸡粪的稻草做肥料。大家积攒着煤球灰,将大院里的鸡污盖掉。居民区宣传爱国卫生,于是大家买来竹篾编的鸡笼罩住鸡,不让它们乱跑。鸡大了,有人喊着“阉鸡喔”,将公鸡们阉了。这样母鸡不会生喜蛋,公鸡努力长肉。还有人专门来为鸡打针,防止鸡瘟。伢儿们伴着鸡的一辈子成长。

除四害

全社会宣传除四害:老鼠、蟑螂、苍蝇、蚊子。居民区发老鼠药,家里放老鼠夹子,有人养猫,大院里老鼠不多。蟑螂最难对付,只能看到一只打一只。餐桌上扣纱罩,菜橱加纱窗,既防蟑螂也防苍蝇。小学要求学生拿苍蝇尸体报成绩,很有古代将士按敌人头颅算战功的感觉。于是伢儿们拿着苍蝇拍晃来晃去,口袋里揣着火柴盒、空药瓶、细竹筒放死苍蝇。曾相约到菜场去打,绝对丰收。蚊子最烦人,有谜面:“打死你,流出我的血。”家有手推喷雾器,傍晚,关上门窗喷洒水调敌敌畏,闷上十多分钟。但睡觉还得挂蚊帐,乘凉则靠大盘的纸圈蚊香驱赶蚊子。全杭州常有声势浩大的灭蚊活动。长辈们从单位早早回来,打扫大院,把平时积攒的蓖麻杆、各种落叶、可燃杂物做成几个堆,洒上居民区发的六六粉,准时点火,然后打掉明火,让火慢燃,浓烟熏开。但没几天就一切照旧。因为武林门在城边上,环城西路和昌化路外全是农田、小河和水塘,都是蚊子的滋生地。

《除四害》

下雨了

江南多雨,油纸伞最常用,伞骨外面多用蓝色漆,伞面用酱红色桐油。所以,收拢为蓝色,撑开酱红色。纸伞易破,有人喊:“修雨伞喔,补阳伞——。”将伞破处用桃花纸糊住,刷上桐油,临走时嘱咐:晾几天才可用。小伢儿多带油布伞,明黄色粗布清漆伞面为多,伞骨比纸伞的少很多,结实耐用。有大人撑黑色的平布伞,金属骨架,藤木弯钩把手。伞面没有油,瓢泼大雨下伞内有蒙蒙雨雾。我们称之为“上海资本家雨伞”。都锦生丝织厂在湖滨有专卖店,卖丝绸印花阳伞,像是摆设。曾路遇一女子撑印花阳伞,伢儿们少见多怪,跟在后面嬉笑,直到她收伞才一哄而散。常有男伢儿懒惰加潇洒,不带雨具,淋成落汤鸡。有“大头谣”嘲曰:“大头大头,落雨不愁,人有雨伞,我有大头。”

做作业

那时家庭作业不多,学校规定居住较近的同学组成小组共同完成作业。女伢儿爱管事,男伢儿怕被告状,显得规矩。记忆中常拒绝别人:“作业做完再玩球!”女伢儿很得意,好像是她们管教的结果。父母几乎不管伢儿们的作业。不是伢儿自觉,的确是作业不多。一直到小学毕业,班上只有两个戴眼镜的,“四照儿”成了当时的绰号。而今,我女儿小学毕业班有一半是“四照儿”,高中时毕业时近视率干脆达70-80%左右。视力好反而不正常了。

打乒乓

自来水槽边水泥板洗衣台。在台面上横放两块青砖,架一根细竹杆,可打乒乓。小学操场边有两个标准尺寸的乒乓台,也用水泥砌成。只有在周六周日晚上长辈们不加班的时候,伢儿们才有可能被允许在出版社三楼大会议室的正规球台上打球。伢儿们都知道庄则栋、李富荣、徐寅生、林慧卿、郑敏之等名将。尽管接触乒乓的伢儿很多,但是打得好的依然是凤毛麟角。

寄信

老底子写信是最重要的通讯手段。同住一城也写信。寄本城的信用本埠4分邮票,外埠需8分。超重或挂号信,另加钱。寄信到台州老家要3天。更远的地方可能要5天、7天,甚至半个月左右。大院门口一个绿漆的邮筒,每天上午十点和下午四点有邮递员来收信。小学老师讲乡村邮递员的故事,让人感动。他们让当代通信比古代快多了。集邮也因此一直是很专业也很普遍的事情。

《寄信》

捉蝌蚪

那时省府大楼被农田包围,荷花塘、小水沟里可以捉到蝌蚪,用玻璃瓶养着。大黑头拖个颠颠的小尾巴。不久,尾巴根长出俩小腿。小腿渐长,尾巴渐短。大尾巴黑蝌蚪会长成青蛙,小尾巴深棕色蝌蚪,多半是蛤蟆的。蝌蚪容易养,只要勤换水,喂一丁点米饭。自来水有漂白粉,不可用。我们到荷花塘或武林路边的浣纱河取水。蝌蚪成青蛙模样了,放生回原来的地方。以后路过那里,蛙声一片,感觉亲近,因为,其中一部分与自己有缘。儿时还养过蚕宝宝、金鱼、虾、乌龟、知了、蝈蝈、泥鳅和小鸡小鸭。蝌蚪是最特别的。

绞被单

周日阳光好,水龙头边很热闹。潮潮伢儿喜欢玩水,更喜欢吹肥皂泡。每过一个月,家里会拆被面、换床单。被里布常洗寿命会短,在最容易脏的被子头上缝上大毛巾,大毛巾可常洗。一家五口人住两间房,客人来多了,有人只好坐床沿,床沿的坐垫布也会常洗。遇到开春,里外屋之间门帘布也该洗。将大布们入木桶浸湿,抹上肥皂,用板刷、搓衣板、棒槌、脚踩等多种方法清洗。然后,俩人对站,各抓湿布的一头往不同方向使劲拧,把水绞干。然后,过水,再绞,再过水,再绞,一直到干净。水流满地,渗入泥土。最后一遍将水绞在木桶里,那水还可用。

《绞被单》

吹泡泡

家里清洗大物件,如床单、背面、窗帘、门帘时,会用上碎肥皂浸泡的肥皂水。卷个纸管就可吹泡泡。这几乎是小伢儿们特有的快乐时光。皂水浓泡泡能很大。然后,用手将泡泡甩划向空中。看着泡泡逐渐变出很多颜色,最后轻轻地爆掉。

井水浸凉

井水冬暖夏凉。冬天洗衣先用井水,暖暖的,擦肥皂起刷子不会太冷。自来水龙头结冰,井水可救急,且不用交水费。夏天,井台边会放上很多大木桶、脸盆、水桶,装满井水,浸着西瓜菜瓜黄金瓜凉白开等。男伢儿用柠檬酸、苏打、白糖、凉白开做汽水,也靠井水浸凉。傍晚,用井水冲刷门前地面,拖洗屋内地板,去暑。

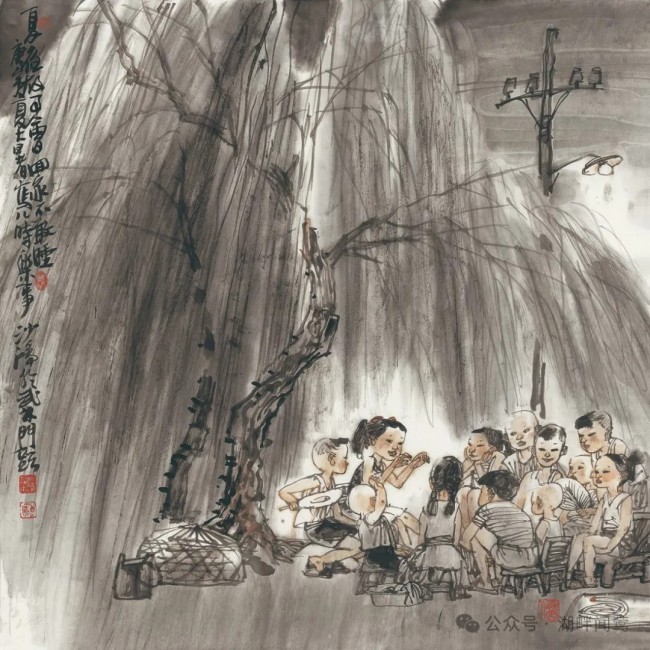

夏夜故事会

夏夜,除了唱歌跳舞做游戏,就是讲故事。大伢儿会把社会流传的故事带回来,大多是坟堆、废楼、巷道、暗夜之类的。完整的有“绿色僵尸”、“梅花党”、“一双绣花鞋”等。半真半假的有黄龙洞有名有姓有单位故去的人出没。也有真实事件的演绎,有人偷渡香港被捉回,长辈中某人杀了全家再自杀等等。让人毛骨悚然。院子前庭路灯昏黄,一潮伢儿围坐提着心。圈外一伢儿突兀地探头问:“说什么故事?”那伢儿背光面目不清,全体尖叫,魂飞魄散,年龄小的会被吓哭。次日晚上,伢儿们仍如幽灵一般,带着各自的椅子板凳聚到一起,求大伢儿继续分解昨天的故事。

发芽了

公用厨房的窗台上一溜瓶瓶罐罐,屋檐下还有废水槽破脸盆,满是长短粗细不一的小葱,可以割好几茬。我们去山上挖的胡葱也会种在这里。

春天有农人来卖菜籽。伢儿们种得最多的是向日葵、南瓜、丝瓜、西红柿。菜籽们在瓶罐里发芽,待长出成叶就移到大院。最好在一尺多深处先埋入去世的小鸡、夹住的老鼠、退下的鸡毛鸭羽、馊掉的剩饭烂菜。向日葵和南瓜可套种。墙边绑竹竿,牵上草绳,丝瓜会往上疯长。浇水松土,不久会满目青绿,黄花点点。然后,用棉签在雄花雌花间传授花粉,剪枝顺藤。种好5、6棵丝瓜秧就可保一个夏天吃不完。留几个老丝瓜作种,丝瓜筋用来洗刷锅碗瓢盆。曾有几年,工业需要蓖麻油。学校发蓖麻种子给有条件的学生。大院里很快长满蓖麻。收获时,剥出来的蓖麻籽黑黑的,有细密花纹。老师会表扬说:你们的蓖麻籽很大很饱满。

浣纱河边

成人后,我到过柯桥、塘栖、乌镇、西塘、南浔、双林、东浦、周庄、苏州、同里、甪直……,江南水乡时时把我拉回童年的杭州。跟外婆去景新酱油店,外婆排队,我便会到大黑漆门外的万寿亭桥上,打量与运河相通的河。河道可容三、四条小木船并排。武林路上很多门板房的后门都有石台阶,下到这条蜿蜒十多里,穿过杭州城腹地的长河。每户人家都靠这条河洗刷、养殖。我们在河里钓虾、摸螺狮,取水养鱼。我们也曾从万寿亭桥开始,扛着棍棒“占领”鸿翔桥、狮虎桥、长寿桥、小车桥、“激战”到龙翔桥凯旋。再往前几座桥就是众安桥,河道向南往城中心去。苏东坡一句“若把西湖比西子,浓妆淡抹总相宜。”让后人把“西施浣纱”的“浣纱”二字冠于这条河。文革中,浣纱河被填,改成防空洞。今天有一小段路叫“浣纱路”,几个桥名还在。河却永远不见了。

飘散的乐曲

老爸能弹三弦,母亲会拉二胡。我听得最多的是《良宵》和《光明行》。当时的琴弦是羊肠做的。他们乐于教我,还让我学吹笛子和口琴。严格地说是“三角猫”们教出一个“后三脚猫”。我因此熟识了简谱,还能听简单的歌记谱。后来下农村当知青时,我还为生产大队宣传队出了大力。

吹笛子

能吹笛子的伢儿很多。有一种不用贴膜的笛子叫军笛,声音尖刺一些,但方便携带,且价格便宜。音乐让人感受到节奏、旋律、情绪、叙述,从而演化到其他方面。

《吹笛子》

鸡毛换糖

常有人摇着货郎鼓喊:“鹅毛、鸭毛、甲鱼壳。”“掉鸡毛喔。”他们其实是流动的废品回收,还包括回收牙膏壳、废铜铁等。大人只需要换回一些钱,而小伢儿们就为了货郎切一块麦芽糖。那个年代,糖要凭票买,货郎担的糖则不要票,而且别有风味。

咏鹅

儿时课本中少古诗文,张绅的《悯农其二》和骆宾王的《咏鹅》是在家中最早学会的诗。读初中时偷看俞平伯《红楼梦八十回校本》,方对古诗文感兴趣。后来四大名著开禁,家中的书架才开放。

打年糕

小时候年糕只有在春节才能吃到。在环城西路外看到过农民打年糕。临海老家带来的年糕与店里凭票买的年糕不一样,与农人打的年糕很像。于是有了手工年糕和机制年糕的概念。再大些,父亲从宁波带回年糕,特别好吃,说是水磨年糕。

准备好了么

“准备好了么?时刻准备着,我们都是共产儿童团。将来的主人,一定是我们,滴滴嗒滴嗒,滴滴嗒滴嗒!”这是电影《红孩子》插曲中的歌词,也是中国共产主义儿童团的团歌。小学一、二年级的同学们分批加入儿童团。三年级开始就要加入中国少年先锋队了。对于“将来的主人”,有很多楷模:董存瑞、黄继光、邱少云、刘胡兰、刘文学、欧阳海……年龄再长一些又有了雷锋、王杰、刘英俊、王进喜、时传祥、焦裕禄等等。父母和老师说,不可能人人成英雄,但是,一定要做一个有理想,正直而真诚的人。

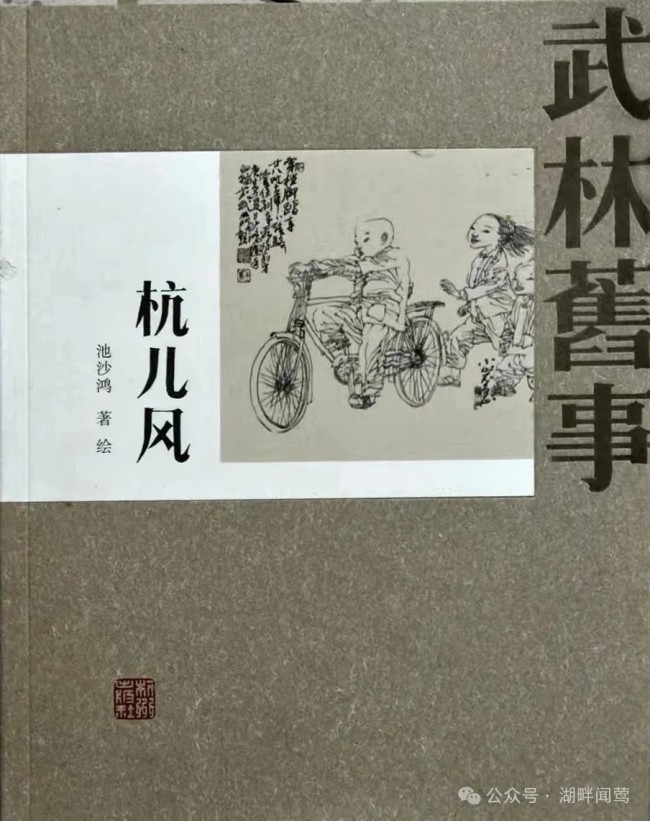

本期作品创作于2009年—2022年,其中出品四本图文集。

2010年《武林旧事:池沙鸿作品集》中国美术学院出版社

2013年《武林旧事·杭儿风》杭州出版社

2013池沙鸿迎春新作展恒庐美术馆

2013年《池沙鸿国画作品》杭州瀚阳艺术中心

(来源:湖畔闻莺)

画家简介

池沙鸿,1956年生于杭州,祖籍台州。1977年考入浙江美术学院(现中国美术学院)国画系,1982年毕业。现为浙江画院一级美术师、中国美术家协会会员、浙江省美术家协会顾问、浙江省中国人物画研究会会长、浙江省政协诗书画之友社副理事长、享受国务院政府特殊津贴专家。

作品入选第六、七、八、九、十、十一、十二、十三届全国美展和其他全国展,获银奖三次,优秀奖多次。举办个人新作展览十余次。