2020年以来,孙博文先生的国画作品引发了持续的热潮,学界对于孙博文先生的作品特别是晚年的突破性创作给予了充分肯定。孙博文先生在作品的题诗中多次说到“禅”,如“试看拖泥带水笔,正是禅意即悟时”,“题首孬诗学李杜,不求工整只求禅”,说明其对“禅”有深刻的体悟。而通过对孙博文先生作品的解读,我们更是感到他通过绘画,达到了很高的禅境修养。可以说,离开对禅的解读,我们还无法穷尽孙博文绘画艺术的丰厚意蕴。

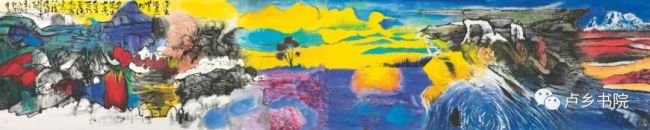

▲《万象生辉》设色纸本

145cmX716cm

2001年

款识:

平生野然无拘束,万里长空自在天。

彩墨倒于宣纸上,任其纵横任其染。

对于孙博文先生晚年爆发式的创作状态,不少学者都试图进行解释。比如从孙博文先生的开颅手术说起,晚年的病症,可能带来对生命即将消逝的恐惧。于是,这种恐惧是可以用来解释这种创作状态的。通过爆发式、突破性的创作,孙博文与恐惧进行抗衡。

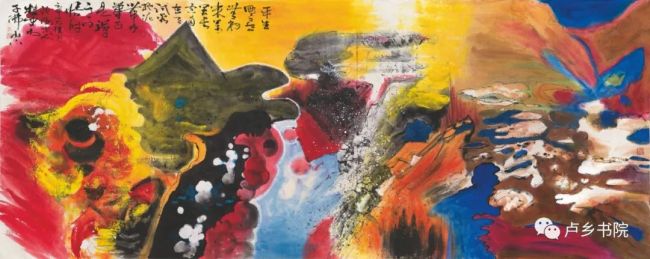

▲《万里长空彩云舞》纸本设色

143cmX360cm

2001年作

但是,这样一种与恐惧的抗衡,显然不足以解释孙博文对“禅”的强调。因为在中国的传统中,禅指向明心见性,指向解脱。历代文人画的创作中,都不乏对禅境的渴慕。那么,这里我们不妨提出问题:即孙博文晚年震惊世人的创作,究竟是出自手术之后对生命消逝的恐惧,还是出自一种看透生死之后的了悟与解脱呢?笔者认为,孙博文先生晚年的创作,表现的是其高超的禅悟境界。

对比孙博文先生的一生和他晚年的创作,我们可以明确地意识到其艺术成就与中国禅学的发展十分契合。这种契合意味非凡。孙博文先生一生淡泊名利,不求闻达,始终在莱阳、青岛进行自己的创作,就当时蓬勃发展的画坛而言,并未获得足够的瞩目。而中国的禅学,在发展之初,同样处在相对边缘的位置。六祖慧能从岭南到黄梅求法,最终又回到岭南传法。但是正如慧能那样,在边缘地带,对中国佛教做出了革命性的变革;偏居青岛的孙博文先生,同样对中国画进行了突破性地发展,为我们展示出前所未有的壮美画卷。事实证明,人类历史上很多创造性的贡献,都是在“边缘”甚至“落后”的地方发生的。

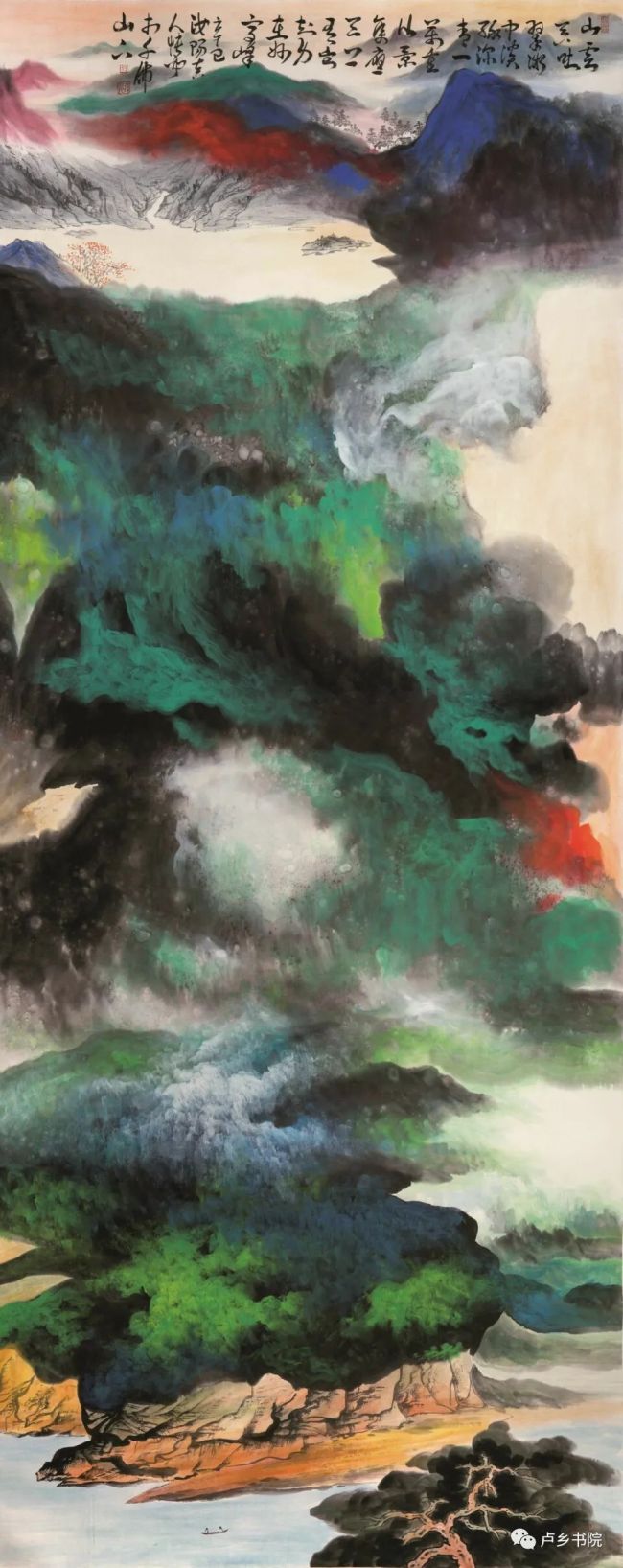

▲《山云吞吐万山重》纸本设色