说汉人精神之高,就好像我们雕塑一样,你真的了解了中国的雕塑史,宋以后,基本上就没有真正意义上的雕塑,为什么呢,刻的都是越像越好,你看现在重庆的大足石刻,唐以前的件件都是精神高度的;唐以后的是越刻越像连环画,故事中的人,现实中人的比例,连头发每一根都看得见。现在你看,一般的都是狮子一刻出来就像狮子,我们现在很多商店门口狮子,一看就像狮子就完蛋了。中国古人对那种物象的抽象概括的能力,你看霍去病墓前的那一组雕塑,那种造型概括意象,你不得不惊叹古人的伟大。所以说,真正是清代对这一块的观照才开始把这一块宝库打开,我们现在去看嵩山三阙,嵩山三阙里面的篆和隶,都无比高古。我以前看《袁安碑》、《袁畅碑》,也是出在河南偃师的这两块碑,已经很古气了,我第一次看这些刻石眼泪都要掉下来了那种感觉。

但是我一看到嵩山三阙里面的篆书的时候,一下就觉得精神高度、笔墨所指向的内在的古雅。我给大家交流这些,就是我们如何在面对古人这么多优秀经典的时候,历代金石拓本的这么多精品的时候,怎么来做,对它做实质性的精神层面和技法层面的价值判断,究竟有多大的取法价值。有些东西好,你取法,它是那种高压线你一碰就死,对吧?我们大家都知道《礼器碑》好,那我请问你,你在一线的书法高手写隶书里面,你看到哪一个是从《礼器碑》走出来的?我不要说你的表面上像不像,你就在精神层面上像,你都很难找到第二,找不到,因为太难了。一写,要么你就匠死,要么你就太随意随性,当你摹像了它形的时候,精神不在。有几个东西很难做。《郑文公碑》是一个,魏碑里边你写其他的都一写就有,但是你写《郑文公碑》,到现在你看哪一个在《郑文公碑》上真正成就了自己的,这么大一块宝库,我们找不到一个路径,让它成为成就我的一个核心点,写一个死一个。有的人一辈子都写他,最后困死。李瑞清、曾熙他们都写这一路,现在回头一看,不敢恭维,它跟名气大不大没有关系。

所以说清代人以他们的智慧为我们打开了一个宝库,也获得了一定的成就。但是他们的核心成就不是在北魏这一块,是在汉的这一块,秦汉的这一块,邓石如的隶书肯定不是高格,他写到唐隶、唐代。清代一线的大家是伊秉绶,伊秉绶之高,是他借了汉人的衣钵和语言,最后写了颜真卿的精神。你看伊秉绶的成功,可以说为我们当代的书法个人风格的定位,和这种取法形态提供了一个非常非常好的一个参照系。他一辈子写颜真卿,但是你从来看不到他在正体的外在的形态上,你看他的行草书,可以说完全是颜真卿技术体系,但是,从他正体上,你看不到颜真卿一点点外在的东西。但是他最后的隶书体势就是从颜真卿那儿承袭过来的。但是呢,每一笔都是汉,他精神的参照,跟体势上的精神的那种呈现形态,是以颜真卿的基本形态来实现。所以你看伊秉绶的隶书,既古又新,古是笔墨上的古,新是精神上的呈现。

你看后面这些写隶书的,何绍基也不错,相当牛的一家,沙孟海先生在《近三百年书学》里边,他没有承认何绍基在行书上的成就,而是把他划为隶书,他就认何绍基隶书的成就。这个可能跟沙孟海先生他们这一派的学术主张有关,因为他是吴昌硕的学生,受到的影响很大。他们对黄道周、倪元璐这一块很推崇,对那种纵向的势的这种贯通,他很追他,他很在意。何绍基是取法李北海行书的形态,李北海行书的形态,核心就是弱化纵向,强调横势,所以说李北海的东西高古,但是不受很多人待见。因为一般写行草的都喜欢写得很流畅,上下贯通,凡是学李北海的都不在纵向的运动上占优势。赵孟頫学李北海,一辈子你看不到赵孟頫的什么大草,他都是横向取势。齐白石一辈子写李北海,齐白石也没有纵向的这种。何绍基典型的,他是弱化纵向,其实弱化纵向就是一种智慧。你看我们在简牍里边有纵向联系的极少。真正一线高手都是要弱化连的,颜真卿行草书都知道,绝对是高得很。他高到什么程度呢?现在有研究说他的境界和他的笔墨,在王羲之之上,日本在2019年做的《祭侄稿》那个颜真卿展览,提的就是颜真卿超越了王羲之,以这个口号提出一个学术主张来博大家的眼球。实际上王羲之当他成为一个存在的时候,既然成了圣了,从理论上来说,你就不可能再超越。哪怕你学他,你加了他,怎么改变,你可能有很多拓展的地方,但是历史的意义,他是继往开来、承前启后,让人的人性和笔墨真正高度融汇的第一人。

魏晋那个时候人性的觉醒,文人的自我意识,人的意识的觉醒,人的意识又跟那个时代的整个文化相吻合,这个时代哪里可以去碰呢?你可以很伟大,但是你不是那个时期、那个时代、那个历史时段的点上的伟大。就好像褚遂良伟大,而且还是颜真卿的老师。可以说褚遂良在精神层面上和技术层面上对整个唐代的影响,尤其是把二王的这一个技术体系,以唐人的生命形态呈现出来的这一个点上,是无与伦比的。所以在书法学习中,不关注褚遂良,基本是外行。只要是真正懂,要进入这一个时代的,褚遂良是进入唐代的第一把钥匙,总开关。颜真卿学褚遂良是毫无疑问的,这个是史书有记载的,他是褚遂良的学生,又向张旭问笔法,张旭授他那笔法十二意。这篇文字沈尹默先生在他《论书丛稿》里面专门有一篇,就是《颜真卿述张长史笔法十二意》,这个有人说是伪托,不管伪托不伪托,他肯定是有一些只言片语,或者有些文献他在上面做了一些完善而已。颜真卿作为唐代整个社会审美的标志性的东西,颜真卿的精神给唐代的整个社会的审美崇尚是高度融合,宽宏、博大的大唐气象,是以颜真卿的书法为代表的,这就是历史的机遇,历史成就人,要说才华,褚遂良根本不在也不可能在颜真卿之下,但是最后颜真卿的地位高于褚遂良,就是因为这一点的实现。因为初唐,不是盛唐,书贵瘦硬方通神,就规定了你当时的那个特定审美环境里面的存在,如果当初褚遂良就写成了颜真卿就完蛋了,没人认你,根本就传不下来。它社会崇尚、审美需要,中晚唐颜真卿一出,他顺应这个风气一下就出来了,但是如果在这一个领域里面,你认认真真思考一下,你稍微动点脑子,你一看颜真卿一辈子基本的楷书格局,就是《伊阙佛龛碑》。(未完待续)

(文/洪厚甜,来源:净堂艺潭)

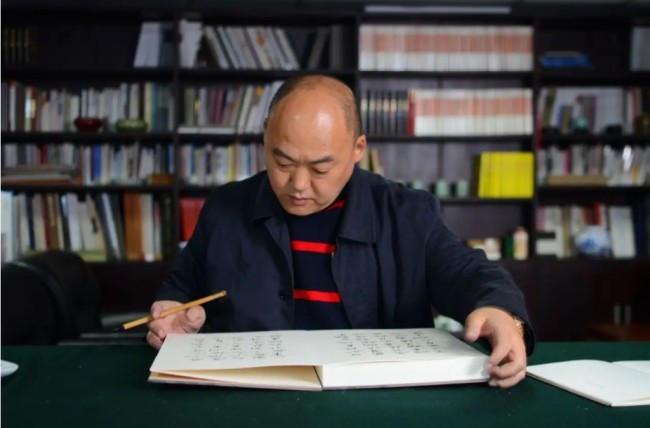

书法家简介

洪厚甜,1963年出生于四川什邡,号净堂。职业书法家。十四届全国政协委员,全国政协文化文史和学习委员会委员;现为中国国家画院书法篆刻所党支部书记、副所长,中国书法家协会理事、楷书专业委员会委员,中国民主同盟中央美术院副院长,中国艺术研究院书法院研究员,中国文促会书法篆刻院艺委会委员,四川省书法家协会副主席。