毋庸置疑,随着科学向前发展,天人合一的理念将不仅仅停滞于一种哲学的思想或概念的比兴,它将在科学的印证下变成普遍适用的宇宙法则。在这即古老又具突破性的变革前夜,王衍成“宏观与微观”的系列作品无疑为这种意识的觉醒做了一个生动的注脚。现实可以是宏观的,也可以是微观的,而宏观和微观最终是统一的。“上如是,下亦然”揭示了微观世界如何映射宏观宇宙,个人经验如何映射宇宙法则。在回看他大胆创新的心路历程时,王衍成这样谈到:

“对于艺术家来讲,在65岁左右的年纪完全与以前所画画的视角剥离,这不是一件特别容易的事情。从14岁开始进行接触这个行业到现在几十年,也是我自身的维度和认知一直在转化和逐渐趋向于本体自我的显现的一个过程。要确实地显现出属于自己风格的这种语言,它可以变,但如果是抄袭别人的语言,那也不称之为变。但当你经过沉淀,真正地拥有了自己独特感知和认知以后,它才与你的生命息息相关。它是你独特的生命体验,是你独特的DNA。很多艺术家的作品里都有他的符号性的故事和内容,它有一定的情节,用一种透视的法则,在一个特殊的场景当中,用传统的立体造型空间透视安排每个人的戏剧和场景的关系。但是完全可以从这种语言里剥离出来,在我的画面当中已经没有地平线的概念,也没有20世纪初这种第一性抽象里头平面的简单的摆放点线面的位置这个概念,所以在这个角度上来讲,绘画推进到这个程度,实际上有很多的探索,也是要付出很大努力的。”

“例如赛尚,他就从早期的绘画当中进入了他直觉的对存在认识的独特的角度,解放了人视觉的思维形式,所以在某种意义上他才是现代的艺术之父。在他之前,没有艺术家这样看世界,而都是依照大脑和生理、我们的直觉反应,去表现一个传统当中已经已经有公共认知的既定的思维方式。想要超越大众熟知的故事,和画面里所谓的意境,也就是一个有公共标准的认知范畴,必须把一切复杂的东西扔掉,简化掉,来达到你自身的对绘画的独特感知。这其实需要很多的综合能力。如果你画写实没有到一定程度,你便不能抽取很多的因素,而当你在用的时候,手段一定是跟不上的。很多艺术家也想变,而一旦放开,他就走进了迷茫,因为他自身没有从量变到质变的过程,所以他的作品当中不能生发出这种东西,他也没有具备足够的能力去驾驭。比方说,一个刚刚开始学画画的人得研究三大面五大调子,形体空间,培养能力、表现质感、表现色彩、色调之间的关系。当你知道了以后,才可以将这里的元素给提炼剥离出来。必须在最初的混沌状态里学习去探索,慢慢把它抽象出来,把它剥离出来。否则突然画一个立体的东西,再画一个平面的东西,还有一个空间的东西,这么多复杂的关系,你就无法组成画面。所以如果没有前期这种训练,是不能把握它的这些元素的。有很多人在慢慢转型过程中迷茫,要将美术史和自己联系起来,才能找到自身的那一部分应该怎样去画。”

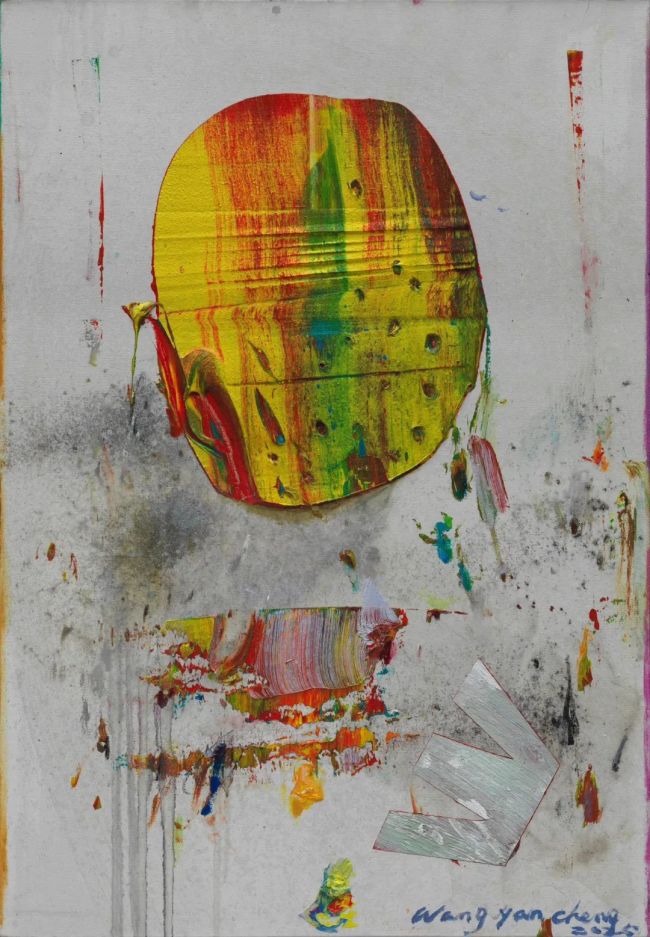

《无题》王衍成 2025年

而各种社会事件也穿插在画家对艺术的求索之中,在不同的时期起到了不同的催化作用。时间和空间或被压缩,或被扩大,这种人与人之间,人与空间的变化也无时不刻地反映在王衍成一次次的艺术蜕变之中。

“从小我父亲写毛笔字,家里也收藏,那时候父亲叫我研墨,当时每天傍晚爸爸快要回来,我就好像要开始干活,在那种环境下成为一个每天都要做的事情。后来在特殊时期,我们姊妹6个和我姥姥住在1个小屋子里头,我觉得人和人之间的空间关系都发生了完全的变化,好像我们的存在都是周围的人都把我的父母罪过跟我的生命联合在一起,那时候在心灵中就缺少了社会性的这种关爱。我那时候的希望就是说跟其他的小朋友一样,能够无忧无虑地生活。那时候无形当中就给我的生命当中有很多的压力,没有一个人同情我,大家都觉得理所应当。后来,我一年当中在不同的宾馆里隔离三个月的时候,我看到人作为无能为力的存在,彼此之间拉开很多距离,人和人之间的情感一下子被割裂了。那时候我感觉到在画中多么希望有呼吸,这种呼吸需要光芒,需要生命,呼吸的时候只有把形和形剥离,才知道彼此的存在是怎么回事。所以在我那个时候的画里,就开始有了符号一样的视觉,我开始把很多东西剥离开了,就和音乐当中的间性的节奏一样,有了空白才能看到彼此之间的存在的关系。另外一点,我把那时人和人之间很多很无情的东西都体现出来了。作为一个艺术家,我还是很想把对爱的一种渴望放到这个作品里头去。”

《无题》王衍成 2025年

伟大的音乐诗人罗伯特·舒曼曾说,“给人类心灵的黑暗带来光明,这就是艺术家的职责”(1987,15)。而作为手握火把的人,艺术家们则用他们的灵感来点燃想象之光。在现代艺术中,瓦西里·康定斯基是无疑是抽象绘画伟大的理论家和奠基人。他曾说:“色彩直接作用于灵魂”(1987,26)。在《论艺术的精神》一书中,康定斯基把色彩和形状拆解为近乎真言的单个意义单位:蓝色代表精神,深邃与冷静;黄色象征温暖、活力;红色充满力量、热情,甚至攻击性;圆形:柔和、包容;三角形:冲击、能量,等等。但在康氏成书的1910年,世界上还没有色彩心理学的概念,而罗切斯特大学等研究机构也是在近20年才开展了相关的研究。尼古拉斯·特斯拉曾说,“如果你想发现宇宙的奥秘,那就从能量,频率和振动的角度去思考。”值得关注的是,康定斯基,作为一个拥有视听联觉能力的人(即视觉和听觉的体验可以大脑中自由转换)以音乐做为类比,将抽象艺术从传统拟形技艺中剥离。色彩和声音同为振动的不同形式,但其源头往往是不可被他人感知的艺术家的内在思维或直觉。在量子物理学家的眼中,人的思维恰恰来自于神经元相互连结而产生的量子共振。

然而艺术家全然超越形态去探索更本质的真实绝非易事。或许量子物理可以为我们提供一个概念性的启示。量子力学告诉我们,粒子的位置和速度不能同时被准确测定,这个“模糊性”是一切可能性的摇篮。但每经历一次观察,它就会坍缩成一个确定的状态,而无数次坍缩则造就了我们可见的世界。在绘画中,这种“坍缩”首先来自于概念的限制,即柏拉图所谓“概念的椅子”。概念的椅子是由一个平面,四个支撑物组成的可以坐的物体,这同时就自动让人们排除了无数不符合这个概念的设计。选定了目标后如何去描绘,这就面临着意义的再次坍缩。苏轼曾说,“画竹,必先得成竹于胸中”(2003,505),这个“成竹”的过程又要求画家去观察去筛选符合特定审美的竹子的形象。而后受制于工具材料和绘画历史和思潮的影响,画作坍缩成一个具体的样貌。最终在观者的眼中再次坍缩成某种感受。而一代又一代艺术的探索者们则试图打破物质和思维框架对意义与感受的层层限制。《楞严经》曾巧妙开示,“如人以手指月示人,彼人因指当应看月。”(2006,302)不要执着于那指向月亮的手,要去看那皎洁的明月。禅宗的以心传心与佛陀的拈花微笑都给最少的信息赋予了最大的意义内涵,其宗旨亦是防止意义坍缩时产生的局限,或许古老的宗教已然参透了微观世界的乾坤,而“去形”则是对花花世界万千幻象的反制。令人惊叹的是,在王衍成的艺术创新中也充满了一种近乎于“以心传心”的探索。在进一步剥离了视觉能指的同时,王衍成2025年的新作中呈现出了一种几近超越时空的亘古真实。在这种真实里,存在是超越时间的存在,形态则以未显化的能量状态赫然出现在人们眼前。空灵的色块中没有描述,或感性的对色彩的认知,无生亦无死,也无关自我,是脱离了人世间的宇宙视角中的真实。从概念上来看,它不同于封塔纳在画布上割出的切口,因为在王衍成的作品里施为者消失了。众所周知,在佛教中“我”的概念是障碍执着的源泉,而王衍成最新的画面中,一切是自然而然的凝聚,离散与悬停,仿佛经历了过去几年的沉淀,我们终于来到了一个终点亦或起点,人们似乎看到了自己的内心和存在的本质,发现每个个体都是与天地共振的遗世独立的存在。《金刚经》有云,“一切有为法,如梦幻泡影。如露亦如电,应做如是观”。有为的造作是短暂的,而无为之法才是万古之道。

王衍成的新作像是打开了一个能量通道,让观者独与天地精神往来,同时它也映照着画家创作时的个体觉醒。当阐述他对画面的升华时,王衍成说道:

“艺术是高维度的生活,而生活并不等同于艺术。通过一代代艺术家对美术史,对未来发问,才开启了一道未来之光。很多的直觉的肉眼的感知维度,是在一般的大家认可的维度去看存在,再总结出很多的经验。树枝怎么画?云彩怎么画?山水空间怎么画?这是一个模拟和再现的赛道。这个赛道统治了好几百年,甚至上千年的历史,大家都在这里面去探讨谁模拟的好,模拟的里头又表现了心境,又跟模拟又不一样,又跳出来一点。但这种跳跃的程度不是最本质的变化。模拟的存在,我现在觉得在某种意义上是空的。一切存在只是波和高维能量场的聚集,在画面中偶然释放的能量和作用力。它们的相互作用,产生了时空当中的一个生命体。‘真实’可能并不是我们用肉眼可以看到的。”

《无题》王衍成 2024年