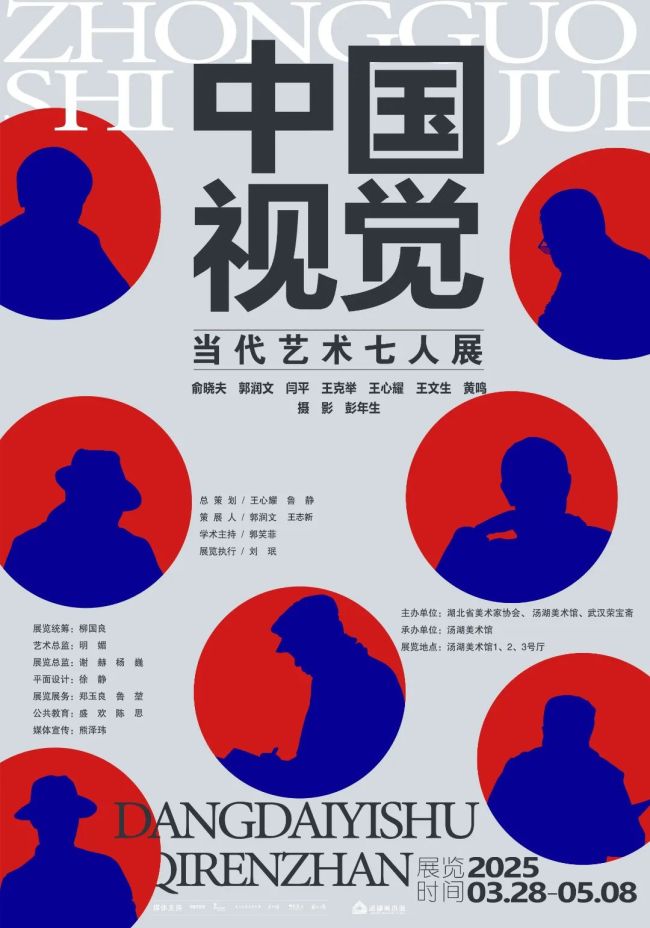

夏日的英国,晨光柔和,雨水频繁。七位中国艺术家——俞晓夫、郭润文、闫平、王克举、王心耀、王文生、黄鸣,在2024年夏天前往英国进行写生,他们的足迹遍布伦敦午后的小威尼斯、雨中约克的古巷、澄朗的温德米尔湖畔、半阴半晴的洛蒙德湖边的拉斯小镇,以及爱丁堡近郊一座晴朗开阔的庄园。这次写生之旅不仅是一次艺术实践,更是对风景、历史和个人创作体系的深入探索。

出生于历史跌宕起伏的五六十年代,这七位艺术家在人生的某个阶段或为同窗,或曾共事,彼此之间结下了深厚的情谊。如今,在亚洲艺术文献库中仍可找到1988年新中国成立后首个人体油画展为中央美术学院油画系助教进修班内部观摩所发的邀请函。请柬上就列有郭润文、王克举和王闻声(即王文生)的名字。以此次英国集体写生为契机举办的《中国视觉》展,通过呈现七位艺术家近十年来的创作,勾勒出这一代艺术家对时间与现代性、中国绘画与民族性以及艺术的跨国性所展开的思考图景。

怀旧情绪是俞晓夫、郭润文、黄鸣等艺术家作品中共有的特质。正如戴锦华在《想象的怀旧》一文中所言,怀旧是90年代成长起来的知识分子和文化创作者极为显著的时代共性。怀旧与进步如影相随,既是双生,亦是镜中映像。当承载历史与记忆的老房子与都市空间被自诩为进步的浪潮推倒摧毁,曾经熟悉的家园被时髦、新潮的玻璃幕墙与钢筋水泥建筑取而代之;尤其当人们的生活与主体性日益被网络赛博空间所媒介化与形塑,由此产生的疏离与异化感,似乎唯有依靠画布上记忆的厚度才能得到片刻的消解。

“怀旧似乎是对故地的眷恋,实则是一种对逝去年代的向往。”俄裔文化理论家斯维特兰娜·博伊姆(Svetlana Boym)对怀旧作为一种历史情绪的思考,在俞晓夫的作品中得到了生动的体现。这位艺术家在上海,这座承载中国现代性脉动的城市中度过了塑形成长的关键岁月,其作品同时融汇了以美国与欧洲为代表的西方风潮与苏联文化的烙印。毕业于上海戏剧学院的俞晓夫,宛如一位舞台导演,将那些在人类进程中扮演关键角色的历史人物精心编排,置于他画面中构建的历史场景之中。

俞晓夫怀念经典——爱因斯坦在上海

布面油画 210cm×350cm 2007年

2007年创作的《怀念经典——爱因斯坦在上海》重新想象了爱因斯坦于1922年受日本方面邀请乘船前往讲学,并在上海短暂停留时抵达上海街头的情景。两旁新古典主义建筑林立的街道上,飘扬着各色旗帜。然而,这些旗帜中也夹杂“万国旗”,即市民们晾晒的衣物,使整个场景在庄重与日常之间形成对比,营造出一种既混乱又嘈杂的城市氛围。在这喧闹的人群中,汇聚了当时上海各个社会阶层:有崛起的城市新兴中产阶级,有立志救国的知识分子,有衣着考究的洋人,也有佝偻着身躯、姿态卑微的奴役与码头工人。大部分人物面向观者,营造出强烈的舞台感。而这位刚抵达上海便得知自己获得诺贝尔物理学奖的犹太科学家,在众人的簇拥下,却眼神空洞地吸着烟斗,打着阳伞,端坐在高高的黄包车上。置身人群中央的爱因斯坦似乎对周遭一切漠不关心,或许只是默默忍受着喧嚣,以及他在日记中提及的街头异味。

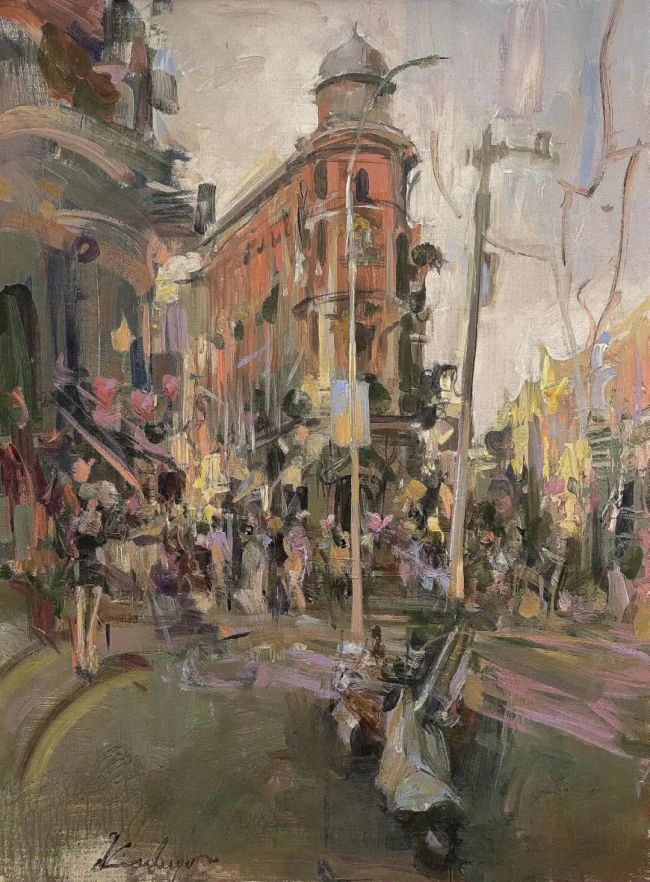

如果象征启蒙思想的物理学先驱与身旁代表落后、亟待开化的中国劳动者形成对比,那么俞晓夫便以舞台剧的形式,将上世纪初上海社会百态呈现在观者面前。而在《巴公房子》中,嘉年华般昂扬的氛围则记录了这座武汉标志性建筑所经历的革命与商贸历史。巴公房子由俄国茶商、末代沙皇的亲戚巴诺夫兄弟所建,见证了风云激荡的时代变迁。公馆落成次年,武昌枪声响起,辛亥革命掀开中国历史新篇章;六年后,俄国十月革命席卷帝国,沙皇统治终结,巴诺夫兄弟也随之失势,于1921年离开汉口。巴公房子承载着两国的时代变革,映照出中国与俄国历史的交错与变迁。如今,这座建筑已被改造为精品酒店,成为体验奢华生活的商业空间。然而,画家的怀旧情绪恰恰定格在这座建筑最富革命变迁感的时刻。充满动态、色彩与喧嚣的氛围,以及嘉年华般(carnivalesque)的戏谑与张力,构成了俞晓夫作品的鲜明特征。俄国学者巴赫金(Mikhail Bakhtin)将“嘉年华式”的表达视为对权威与等级秩序的消解与挑战。在俞晓夫的画作中,巴公房子不再是被商业裹挟而丧失生命力的空间,而是一座充满颠覆、狂欢与解构社会秩序潜能的场域。

俞晓夫巴公房子

布面丙烯 80cm × 60cm 2025年

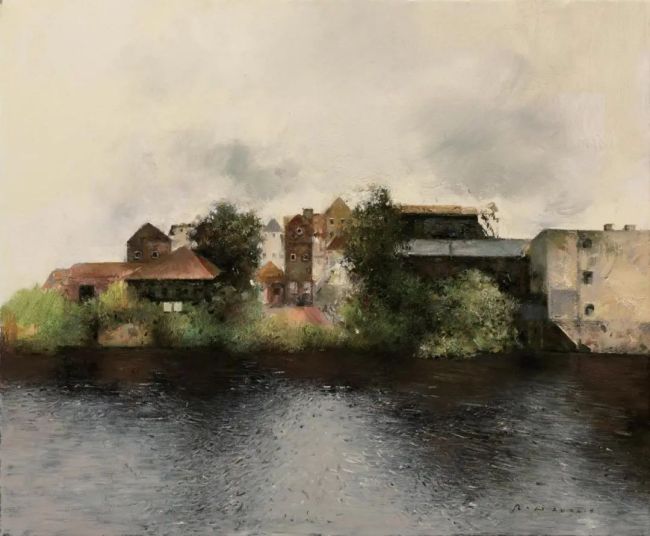

如果俞晓夫画中对历史片段的怀旧带有自省与批判性,那么郭润文则在高度商业化和网络化影响下愈发支离破碎的当下世界中,不断从古典美学中寻找延续性的生命体验与精神家园。当画室的老红砖房被摩登高楼取代,昔日熟悉的空间不复存在,画家反而在英国那些保存完好的古老建筑中寻得了一丝生命经验的延续性与慰藉。郭润文写生作品《雨后的约克》呈现了雨水冲刷后的河面,空气湿润,夏季的树叶被洗得翠绿,老砖房错落其中,仿佛定格在某个历史瞬间。

郭润文雨后的约克

布面油画 50cm × 60cm 2024年

郭润文的画面构图富有戏剧性,光影交织,使作品不仅是对现实场景的描绘,更带有对时间流逝的思考。他笔下的人物常流露出或眷恋、或沉思、或沉浸于白日梦,或寂然入睡的神情。这种对“别处”的向往,似乎既是对现代社会中流离无定的叹惋,也是对时间不可逆转的惋惜,而这正是现代性深处的核心忧思。

《女孩与木偶》犹如一场缓慢的梦境,女孩面前的木偶仿佛置身于一个抽象的异空间,虚构且游离于现实之外。画面中弥漫着一种超然的静谧,木偶的存在既真实又幻灭。女孩的凝视带有不确定性,她与木偶之间的关系若即若离,既像是操控者,又像是被吸引入另一重时空的观察者。这种模糊性赋予画面梦游般的氛围,使现实与幻想交错,时间变得缓慢而游离。木偶的形象不仅是童年的象征,更像是记忆碎片在画面中的浮现,在想象的叙事中延展,也使空间被时间化了。

郭润文女孩与木偶

布面油画 60cm x 70cm 2015年

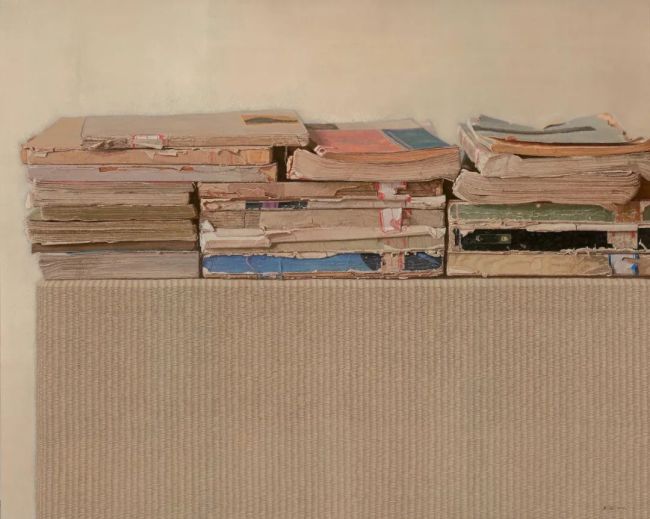

对旧物的眷恋与近乎执着的描绘,同样贯穿于黄鸣的创作之中。黄鸣的绘画以旧物、草席、书籍等元素构建了一种既具象又抽象的视觉语言,在落日映照的色彩和斑驳碎裂的肌理中承载着时间的痕迹。这种对旧物的执着描绘,不仅是一种怀旧的情感投射,也是一份对历史沉积的深思,如同杜甫《秋兴八首》中对家国兴衰的遥望,在冷峻的现实之下蕴含着对往事不可追忆的哀愁。而黄鸣的绘画,在这种时间感之外,还游离于个体经验与更广泛的社会脉络之间,并与当代中国艺术中的民间实践产生了某种共鸣。

草席、旧书、残破的器物,都可以被视为“民间”的物质残存,承载着一种未被官方话语体系收编的、日常化的历史。这些元素不仅在视觉上营造出具象与抽象之间的张力,也在文化意义上让艺术摆脱精英单向叙述,进入到更广阔的时间与记忆场域。然而,与“民间前卫”艺术的集体性不同,黄鸣的作品依然保持着强烈的个人化抒情。他的画面常带有一种鬼魅般的氛围,那些重复出现的年画、斑驳的书籍、荒寒的草席,都仿佛是时间的幽灵,在过去与当下之间游离不定;它们既是逝去岁月的象征,也是现实疏离感的折射。

黄鸣大沉香之四

布面油画 145cm × 180cm 2016年

闫平以厚重有力的涂抹和鲜艳奔放的色彩构筑出极富生命力的绘画,仿佛蕴含着另一重时间性。在她的作品中,爱是一个常驻的母题。她的作品洋溢着八十年代文化热潮的气息——那是一个对人性充满探索、对未来抱有乐观期待的时代。改革开放后,爱欲随着经济自由化从革命伦理中脱离,但又受到资本主义的市场逻辑塑造,导致了爱的商品化和情感困境。闫平的作品正是在这一背景下形成鲜明对比——她的画面拒绝将爱裹挟于权力和经济的双重控制之中,而是赋予爱一种纯粹、包容且自由的存在。换言之,闫平那源于直觉、极具野生生命力的绘画,以一种浪漫、蓬勃且自由的姿态,探索了那个时代与新自由主义兴起之间的爱的存在主义。

在2017年创作的《我的青春小鸟依旧不回还》中,一对年轻的舞者在仿佛海边的场景中,以肆意昂扬的舞姿展现对青春的热烈拥抱。他们的身影充满动感,与周围飞舞的海燕相互呼应,仿佛青春之歌在画面中回响,诉说着活在当下、尽情享受生命的激情与自由。随着创作经验的积累,闫平的油画作品愈发融入中国文化的元素,尤其是在草书的空间韵律与飘逸之美中汲取灵感。事实上,舞蹈、草书与大型绘画创作之间存在着一种内在的共通性,它们都依赖于身体的直觉反应和情感驱动,同时要求节奏、力度与空间感的精准掌控。舞蹈不仅是闫平绘画的主题与形式,更是其创作方式的一种隐喻。从她笔触的丰富起伏与力度、色彩层次的和谐交融、到构图的平衡与节奏变化,不难看出她在作画时通过整个身体的运动来调度画面,与舞蹈的身体延展相呼应。而她落笔的轻重缓急、线条的回转停顿,又与书法的节奏感一脉相承。因此,闫平的绘画在精神内核上贯通了舞蹈、草书、中国画与西洋绘画,超越了单纯的技法层面,成为一种全身心投入、直觉与理性交融的艺术表达方式。这种创作模式不仅赋予她的作品强烈的生命力,也使其在不同文化传统之间游刃有余,让观者能够轻易在其中找到自身的情感共鸣,并在时代的变迁中重新思考爱、生活与存在之间的关系。

闫平我的青春小鸟依旧不回还

布面油画 200cm × 360cm 2017年

王克举的绘画则以鲜艳而富有感染力的色彩展现自然的美好,他的作品不仅描绘风景之美,更融入了中国绘画的精神追求。其画面中的虚化处理,恰如中国山水画中强调的意境,通过虚实相生、留白、空间感的运用,使作品在视觉上既具有层次,又流露出诗意般的空灵之美。这种处理方式显然受到传统文人画的影响,他在景物的塑造上采用散点透视,不拘泥于焦点式的透视规则,而是让画面在视线游移之间展开辽阔的空间叙事。

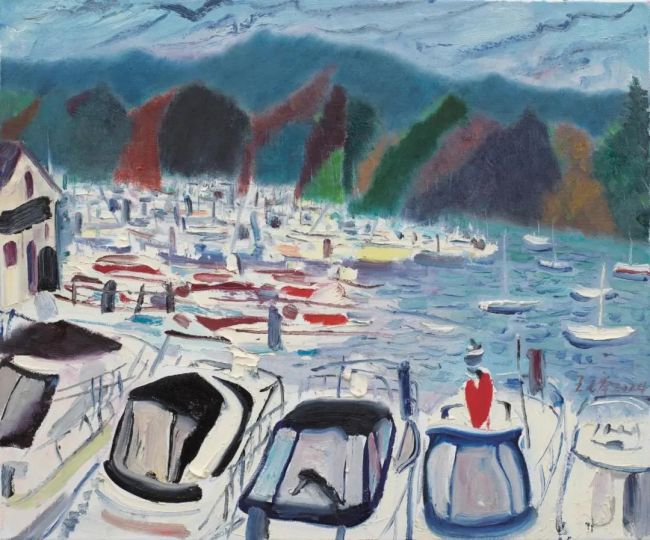

他笔下的风景既宏大又充满细腻的感知,比如在《仰望南迦巴瓦》中,山峰巍峨耸立,云雾缭绕间流露出苍茫而险峻的神秘感,而近景则以一株温暖的粉红色花树与之平衡,在平凡的生活意趣与神圣而略显危险的圣山之间营造出和谐的对照。《温德米尔湖夏日》描绘了一幅千帆入港、静静停泊于湖面的景象,仿佛整个湖区都沉浸在夏日的悠然氛围中。然而,这种宁静却被远方幽暗、连绵起伏的群山悄然打破,给整个画面平添了一丝阴郁与不安。船只与湖面的明亮与远山的深沉形成鲜明对比,使画面在平和与神秘之间取得微妙的平衡。这种处理方式不仅突出了英国湖区风景独特的气质——既秀美又略带冷峻,同时也展现了王克举对自然情绪的敏锐捕捉。他笔下的温德米尔湖,不只是静谧的避风港,更似一处承载着变幻与隐秘张力的存在,让观者在欣赏风景的同时,也感受到英伦风光独有的诗意与复杂性。而在描绘黄土高原时,他赋予沟壑起伏的地貌以非凡的活力,如在2016年创作的《黄土沟壑》中,即便是荒凉的土地,也因其笔下那几抹血红的亮色和色彩的跃动而显得生机盎然。

从本次展览的作品中不难看出,王克举擅长以出人意料的方式描绘风景。在他笔下,看似静谧的湖泊隐藏着不安的阴影,而荒凉的黄土地却焕发出蓬勃的生命力。他的作品不仅展现自然之美,更捕捉到风景之下潜藏的情感张力,使观者在熟悉与陌生、和谐与冲突之间获得了一种独特的审美体验。

王克举温德米尔湖夏日

布面油画 50cm × 60cm 2024年

王心耀的作品在油画与水墨之间架起了一座桥梁,他以布面丙烯塑造出水墨画风起云涌的气象,在厚重与空灵、具象与抽象之间游走,以流动的笔触捕捉云与水变幻莫测的气韵。他的艺术实践融合了东西方绘画的精髓,既承袭伦勃朗的浑厚与深邃,也汲取鲁本斯的饱满与流畅,但他最为钟爱的,仍是中国文人画的空灵、飘逸与神秘。在他的画面中,水墨的写意精神与油画的肌理张力彼此交融,他通过形、色、笔触的有机交织,使画面在视觉冲击与情感感染力之间达到饱满的张力。时间与云层是王心耀作品中无意识流露的标志性元素。时间指向当代性,是他在传统与现代之间搭建的桥梁,既是对中国绘画精神的延续,也是他对时间流变的回应。而云层图案则构成了他个人独特的“水墨气象”。这些变幻莫测的云层,既是自然的呈现,更是心象的投射。

王心耀中国风NO.47

布面丙烯油画220cm×185cm2016年

如果说郭润文笔下雨后的约克风景是他怀旧情感的投射,是加上了理想与浪漫化滤镜的审美选择,那么王心耀对英国小城市街景的描绘则更加冷静、克制,甚至带着一丝残酷的现实感。他的画面沉浸在一种病态、阴郁、平淡无奇的氛围之中,建筑陈旧、色彩黯淡,街道上行人彼此疏离地行走,仿佛被现实困囿。那种无可逃避的沉闷感,使观者不由得联想到英国经济衰退、物价飞涨,以及新自由主义压迫日益加剧的现实,同时也感受到弥漫在人们日常生活中的倦怠与颓丧。他的画作没有刻意美化那些衰败的角落,而是将其最真实的状态呈现出来——褪色的店招、灰绿色的墙面、被乌云遮蔽的天空,与行人漠然的姿态相互映衬,让人仿佛置身于一个被时间遗忘、又无力挣脱当下困境的空间。王心耀的现实主义并非冷漠,而是一种深入骨髓的观察,他不回避破败的市景,也不粉饰现实的荒凉,而是在微妙的光影变化与细节的刻画中,让观者感受到英国当下社会氛围中的沉重气息,一种既无奈又无法忽视的存在感。

王心耀苏格兰小镇

布面丙烯 50cm × 70cm 2024年

王文生的作品承袭了新中国建设时期的写生传统,在西北的山脉、河谷与公路之间,他的画笔不仅描绘自然风景,更捕捉国家基础设施工程如何嵌入广袤的地理叙事之中。他的写生实践与20世纪以来中国艺术家们对西北的探索形成呼应,从抗战时期至今,西北始终是艺术家们构建国族想象与记录历史变迁的关键地带,并以写生的方式试图构建更具民族性的绘画语言。在其《西行者:写生、游牧与腹地暗喻之间的地理想象》一文中,艺术史学者于渺指出建国后,西北写生成为国家建设美学的一部分。大量体制内的文艺工作者被派往边疆,描绘基建工程,参与塑造社会主义现实主义的视觉景观。到了80年代,艺术家们重返西北,在黄土高原、丝绸之路沿线寻找个人自由与民族文化的根源。王文生的作品,正是在这一脉络下展开,他既继承了新中国美术中的建设主题,又带入了个人化的视觉叙事。

在青海省尖扎县和化隆县的交界处,王文生登上高山之巅,以鸟瞰的视角描绘李家峡水电站。这座横亘于黄河上游的水利工程自1987年开工建设以来,作为目前世界上最大的双排机水电站,延续了新中国以基建为中心的宏大历史叙事。王文生通过写生的方式,记录了这座巨型水电站与周围山水的互动关系。碧水与丹山相互映衬,他笔下的水电站似乎并非僵硬的工业符号,而是与地貌共生的有机存在。

王文生的《外星谷》描绘了位于丝绸之路沿线的西北戈壁,既承载着丝绸之路的历史记忆,又在当代语境中成为艺术家地理想象的实验场域。《外星谷》这一命名本身便指涉了一种异托邦式的视觉经验,也强化了西北边疆作为“想象之地”的象征意义。在历史叙事的脉络中,西北既是丝绸之路的中枢,又是国家政治文化话语下的边疆地带。王文生的《外星谷》正是在这一语境下,将西北的地理意象推向更具未来感的表达方式。在风格上,王文生的风景描绘似融合了纳比斯(Nabis)画派恬淡却富有内在冲突感的构图处理方式和色系,并偶尔借鉴了浮世绘式的全景视角。这一融合使得《外星谷》具有了抒情的氛围,又在空间处理上展现出一种异质性的视觉张力。

此外,《外星谷》中的沙石山丘拥有一种独特的“肉质”肌理,以微妙的色彩过渡和透明叠加的方式,赋予作品既具物质感又带有虚幻性的视觉体验。这种对质感的强调,让作品不仅仅是对边疆景观的想象重塑,更是一种具身化的地理体验。

王文生风景之十

布面油画 30cm×80cm 2024年

诚如于渺所言,近年来,重新审视中国当代艺术的起源已成为最具价值的研究方向之一。过去,常见的研究路径是将其与新中国美术截然分开,或是仅以“前卫”作为衡量当代艺术的唯一标准,亦或依赖正统/地下、官方/民间的二元对立来建构叙事。然而,这些简化的框架难以充分展现历史现场的多重层次与复杂互动。本次《中国视觉》展览,也正是对这一问题的深思和回应。

参展的七位中国艺术家出生于五六十年代,经历了新中国美术体系的建立、改革开放后的文化热潮,以及全球化语境下中国艺术的转向。他们的创作在个体化表达与历史叙事之间游走,并在其中进行微妙的抵抗,不断融入跨文化经验和个人化风格。俞晓夫、郭润文、黄鸣等艺术家的作品中,怀旧情绪成为一种时代共性,这不仅是对逝去年代的缅怀,也是一种对现代性困境的思考。王文生的作品延续了新中国写生传统,并在国家基建与地理想象之间构筑视觉叙事;王心耀的绘画在油画与水墨之间架起桥梁,探索东西方绘画语言的交融;而闫平、王克举等艺术家的作品,则在形式与内容上展现了对中国绘画与书法传统的多层次延展。由此可见,当代中国艺术的历史并非线性发展,而是复杂交错的。在回溯与再思的过程中,这一代艺术家的创作实践提供了一种不同于单一叙事的可能性,使我们得以超越“前卫”与“传统”、“官方”与“民间”的对立框架,重新理解当代中国艺术的复杂性与多元性。

(文/郭笑菲,学术主持,伦敦大学考陶德艺术学院(The Courtauld Institute of Art)特聘助理教授、研究生导师,来源:汤湖美术馆)