讲座题目

心与象合一一浅谈中国画的意象

主讲人

田黎明

中国艺术研究院国画院教授

中国美术家协会中国画艺委会主任

中国画学会会长

主持人

丘挺

中央美术学院教授

中国画学院院长

讲座回顾

2025年3月18日晚18:30,中国艺术研究院国画院教授、中国美术家协会中国画艺委会主任、中国画学会会长田黎明在中央美术学院美术馆学术报告厅开讲,讲座题目是“心与象合——浅谈中国画的意象”,讲座由中国画学院院长丘挺主持。教育部高等教育出版社副总编辑韩筠,中央美术学院中国画学院书记杜轶才,中国艺术研究院国画院学术委员会办公室主任苏睿,中国国家博物馆副研究馆员谭斐,中央美术学院中国画学院谢青教授、廖勤教授、杨珺教授、焦洋教授、邸超副教授、靳骐沣老师、李江老师、王相洁老师等参与本次讲座活动。

主讲嘉宾 田黎明

讲座主持人 丘挺

田黎明教授表示,此次讲座主要是分享个人在中国画学习和创作过程中如何把握自我的一些经验与思考,他自己也曾是美院的学生和教师,深受前辈艺术家的人格魅力与学术精神影响。

田教授认为,此次由中央美术学院中国画学院主办的“传移模写”大展,以百年历史视野,集中呈现了近代以来中国画艺术家对传统绘画学习认知的历程与方法。展览最突出的学术特征,即通过民国至新中国时期老一辈艺术家深入传统、感受传统的实践过程,揭示了艺术语言与传统人文精神境界之间的深刻联系。学习传统就像对话,需要交流与意象性的理解,这种对话不仅包括与古人绘画的交流,也体现为一种时代性的融合。

“传移模写”展览彰显了中国画基础教育作为中华文化精神重要载体的特质,同时也指向了当代中国人文精神精进的方向与目标。

“万物芸芸,各复归其根”,本根意识在当代中国画教学实践中尤为关键,为中华文明的延续、传承与创新提供了坚实的文化基础,持续激励着后学及教育工作者在艺术实践中不断自省、自觉提升文化素养,进而实现对传统的深入理解和创造性转化。

中国画是以中国哲学为基础,用诗意的表达,守持意象美学形成了中国画独特审美理念,它以主体经历的澄怀观照,寓物取象,道法自然,有无相生的人文体验来相遇关于中国儒道释的文化空间,并把平常生活与事物融汇与诗境与人格立足,运用以德观物,立象尽意和中国画特有笔墨表达方式,形成了中国画特征。

由此,田教授提出了自己关于传统绘画认知的五个层面:立格、品物、返照、意象和心象。

一、立格

田教授强调,中国画首要关注的是“品”和“格”,二者与传统文化中的人文志向紧密相连。他引用孔子“思无邪”,指出这与“诗言志”的理念一致。他以南宋《出水芙蓉图》为例,认为宋代绘画在具象向意象的转换中达到巅峰,这幅作品虽表现日常景象,却体现老子“德若赤子”的纯真境界,这种自然纯真之美亦是人格之美。“生生不息、厚德载物”文化观念在历代经典作品中也均有所体现。

佚名《出水芙蓉图》

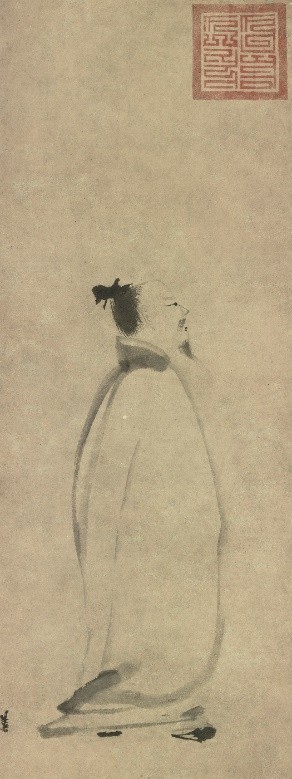

田黎明教授以南宋梁楷《李白行吟图》为例讲解,梁楷与牧溪、石恪是南宋泼墨减笔画的开创者,深受禅宗“一即一切,一切即一”思想的影响。这种减笔画从有到无的转化过程对后世写意人物和花鸟画产生深远影响,形成“一笔成型”的艺术方法。

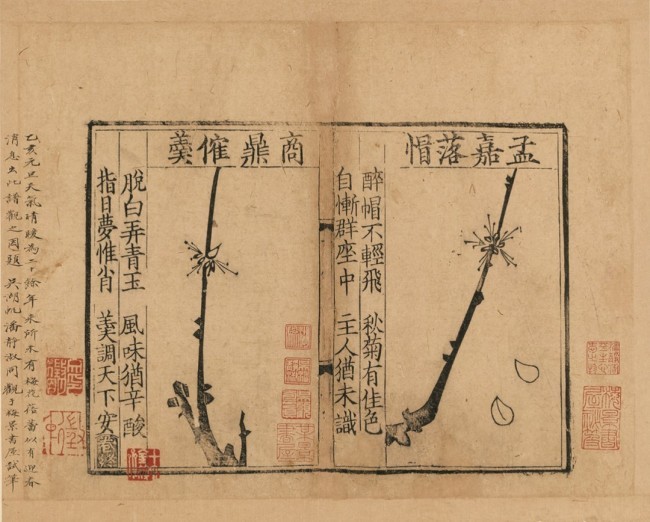

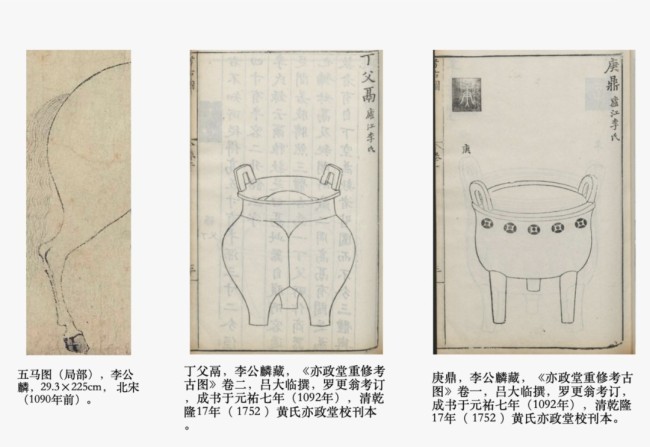

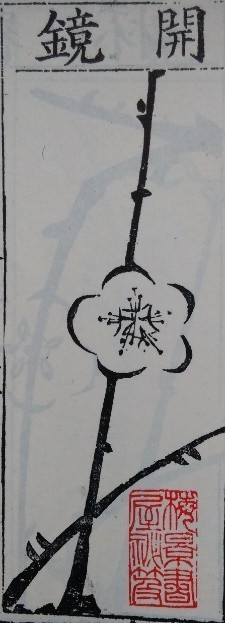

北宋宋伯仁《梅花喜神谱》,共计百幅梅花图,每幅附以诗句,体现了宋代“格物致知”的精神。宋伯仁以人文视角描绘梅花生命进程,表达出积极向上的生命体验。谱中梅干,如山体之形斜横画面,花形似云,浮在山腰,一为花形,一为枝干之形,以形立象,借象赋意,气象自出。

梁楷《太白行吟图》

宋伯仁《梅花喜神谱》

讲座现场

田教授谈到,中国山水写自然壮美的传统,可追溯到中国汉朝艺术的雄浑气象。范宽山水以极密的笔法营造关陕地域山貌,大块山石与茂密灌木成为画中主题。他创造的山水画,给人以崇高之大美。范宽生活于北宋的边境地区,面对外敌侵扰,其画作饱含家国情怀,体现出雄浑刚健的浩然之气。范宽个人品格与画作精神的高度统一,体现了中国文化中群体意识与个体情感的融合。

李唐山水则写齐鲁(今山东)地貌,追寻“无我之境”,忠实于自然中的山川树木,古人云“混沌相连,视之不见听之不闻”,李唐画作将自然景物融合成整体,这种无分别的同一性在传统绘画中尤为重要。郭熙则创造“云卷皴”,将厚重的山峦处理得轻盈灵动,展示出另一种审美境界。

范宽《溪山行旅图》

李唐《万壑松风图》

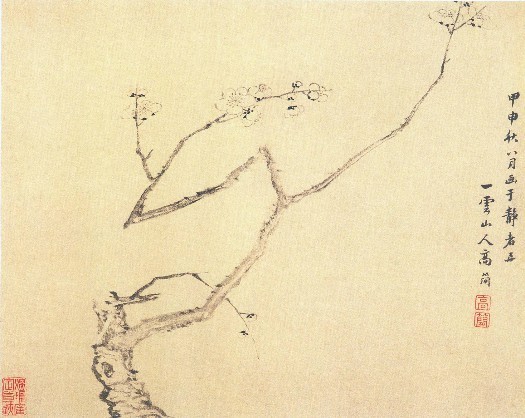

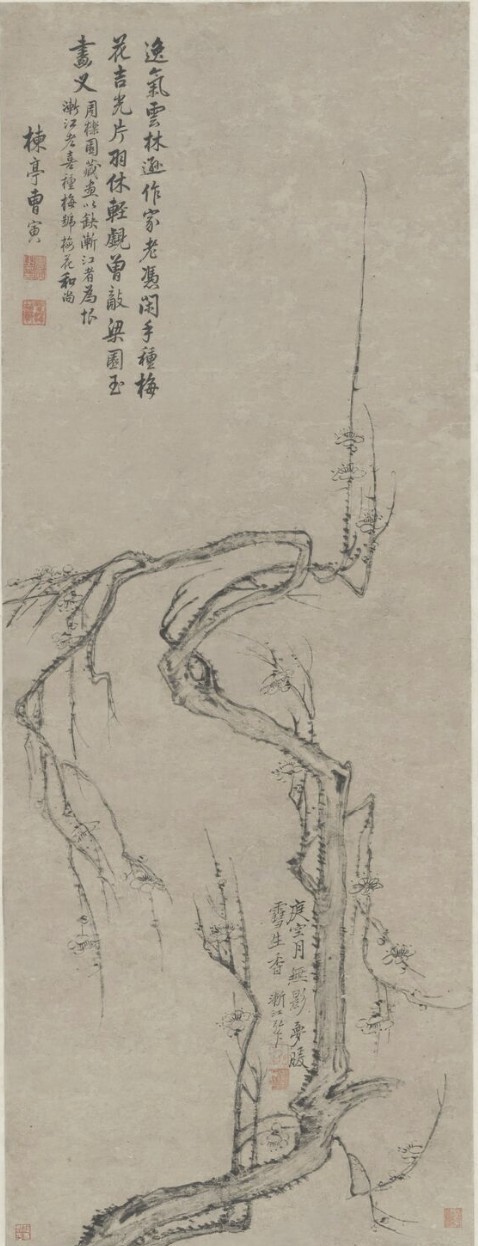

高简《寒梅图》

梅是古人常画的题材,清代高简的《寒梅图》,意古金石之志,以枝干若山壁,梅花作点如珠,其高古精神让人心境高洁,使人向往。田教授提到,这种折枝形态与蒋兆和《流民图》的笔法类似,蒋兆和以中锋用笔,起笔、收笔采用了折的方式,使画面形成一种悲怆感,加深了其画面感染力。

二、品物

“品物”指的是通过对事物的品味与感悟,将个人的审美经验转化到绘画之中。中国古代从唐宋始就逐渐形成了“逸,神,妙,能”为书画评论的等级。“物”指事物,古人有“物也,处境也”,中国古代庄子有“物化”说,指事物之间达到无差别,彼我同化的意境。

田教授以明代沈周《听蕉记》一文为例,沈周听雨打芭蕉,联想到曾经的人生经历,“如僧讽堂,如渔鸣榔,如珠倾,如马骧”,以及白居易《琵琶行》中“大珠小珠落玉盘”的意境,并将此比喻为奔马昂首嘶鸣的动感,这种由外物引发的内心触动,他称之为“心象”。

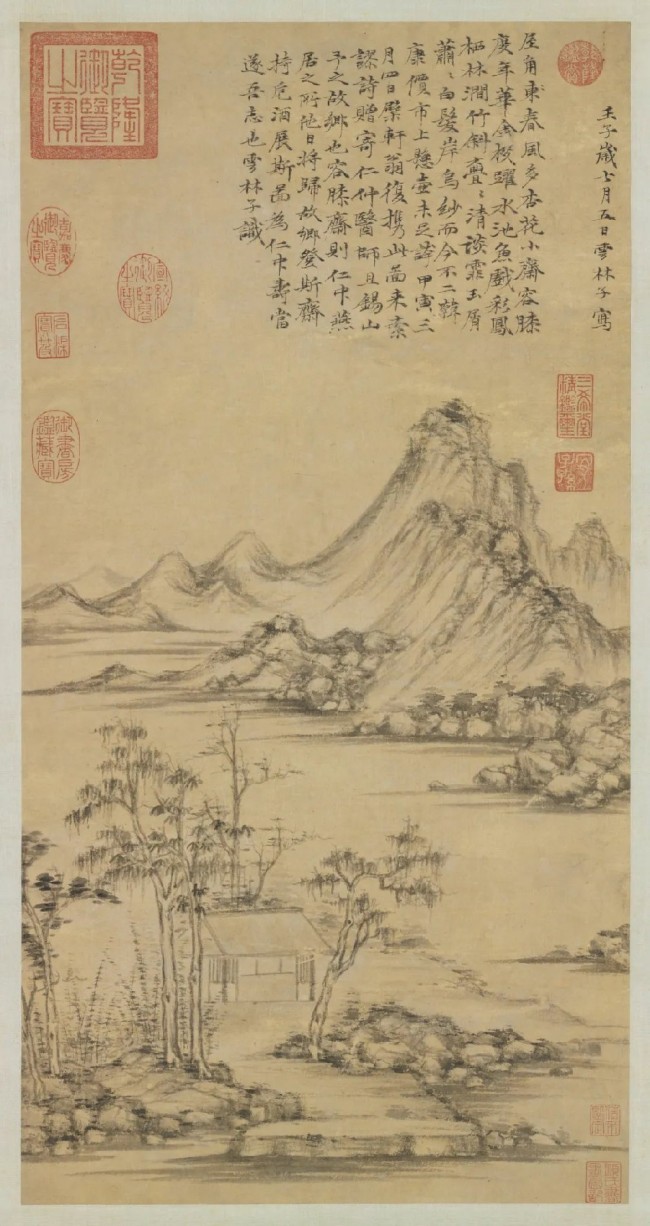

田教授以元代钱选《山居图》为例,探讨古代士人理想由得“道”而明志,山水的空间里亦隐含道义。画家“以德观物”“随物赋形”,是以“寻道”之觉表现心性中的青山。青绿山水成熟于唐代李思训时期,青绿既是来自自然之本色,又成为人对山水的寄寓的精神之色。《山居图》突破了唐代青绿山水的宏大叙事,转为个人叙事,表现出钱选身处动荡时代,人们通过玄学寻求人与自然的情感寄托,去掉虚假、追求“抱朴含真”的境界。这种天人合一的境界,在钱选的画中得以完美体现。

钱选《山居图》

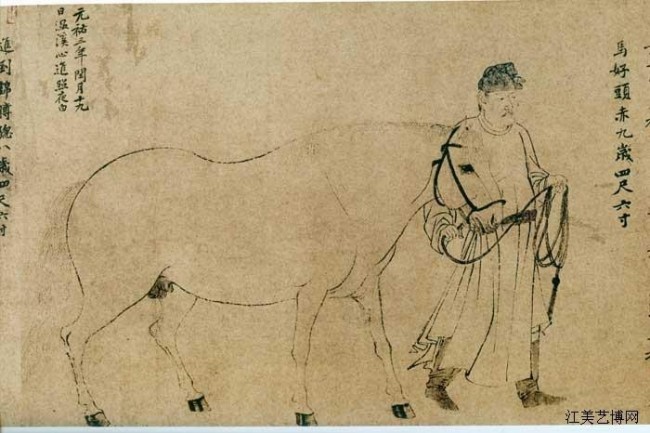

李公麟《五马图》局部

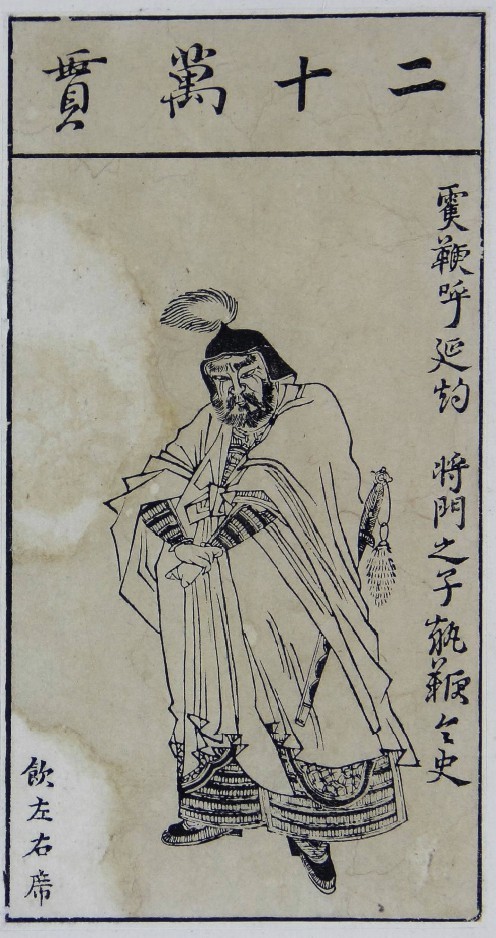

北宋李公麟强调绘画如赋诗,重在表达情性,其作《五马图》,受韩幹鞍马绘画影响。他在绘画中借鉴青铜器造型,运用中锋用笔的张力表现马的敦实与厚重,其白描造型追求意象表现而非纯粹的结构准确性,实现了从具象到意象的转化,以极高的写真造型将简约平淡的线表现推到了艺术的高峰,以线条之“有”的意象神妙表现出“无”的精神之象。陈洪绶《水浒叶子》人物气象同李公麟《五马图》有异曲同工之妙,以意象方式将人物造型融入青铜意味。

陈洪绶《水浒叶子》

八大山人《杂画册》之“猫”

八大山人继承南宋减笔画传统,以简洁的笔墨传达个人内心对世界的观照,其《杂画图册》体现了中国绘画如何通过细微的观察,将日常事物赋予哲学与文化的深度。田教授引用王阳明“篝火映物”的比喻,八大山人将自身坎坷经历融入笔墨之中,表现出个体生命与自然生命的融合,体现了中国文化中“知行合一”的理念。

《杂画册》中的“猫”注重人格特性的表现,中国魏晋时期产生了陶潜、王義之等著名文人,他们注重个性与诗文的合一,“品藻”就是评论人物、定其高下,后引申为对画的品味。这幅画中借用石的刚强,以笔墨品物,找到了猫与石之间的笔法和空间,从而产生了似顽石又似猫的意象,实为人格之品。

倪瓒《疏林远岫图》

元代倪云林作品风格有明显的董源印记。冯梦龙《倪云林事》载,倪瓒拒绝将画作卖给张士诚弟张士信,并撕毁画绢。后二人于太湖上相遇,张士信命人鞭打他数十下。倪瓒始终一言不发。事后有人问其为何忍受屈辱而不出声,倪瓒答曰:“一说便俗!”由此可看出,一位画家的个性、性格以及他绘画中追求的境界是一致的,二者之间体现了一种同一性。

田教授表示,当人们在生活中真正体会到这种同一性的时候,就能与自然达到心领神会的默契,而这种默契恰恰是中国绘画所不断追寻的,体现为一种自然而然的人文感知。倪云林的绘画展现出“凛凛怀霜”的气质,化作一种乡愁、一种格调,呈现出极其静谧、纯粹的美感。因此,在追求“立格”和“立品”的过程中,如何用笔墨去把握人内心深处所向往的品格,是非常重要的课题。

三、返照

在“返照”这一层面,田教授强调了向内的自省与观照。他认为,中国画的创作过程实际上是一个不断自我反思与完善的过程。

宋伯仁《梅花喜神谱》之“开镜”

田教授在这一单元再次提到宋伯仁的《梅花喜神谱》,其中一幅“开镜”,以梅花作为象征性意象,将其赋予了一种镜子的特质。镜子在这里可以理解为一种“第二空间”,因为镜中所映射的一切物象都是寂静的、不被外界干扰的。宋伯仁以梅花喻镜,实际上表达了一种内在的自省与自我观照,这面镜子不是用来照看他人,而是用以反观自身的内心世界。从这个角度来看,宋伯仁的创作实践正好印证了王阳明所倡导的“致良知”和“知行合一”的哲学思想。

在中国画的创作中,常提到的“平常心”,并非简单指一种平凡的心态,而是一种能洞察世间光明的境界。正如陶渊明诗句所言:“山气日夕佳,飞鸟相与还。”这样宁静优美的场景是每个人日常都能遇到的,王维诗中也常有类似的意境。

讲座现场

董其昌曰“画之道,宇宙在乎手者,眼前无非生机”。他所强调的正是将眼前生机勃勃的状态,通过创作表现出来。例如陶渊明晚年生活极为清苦,居所被焚毁,无家可归,只能寄宿于乡邻,甚至挨家挨户地乞食。但他在乡民的宴席中,饮酒仍显得豪迈与快乐。这种纯净的内心状态,使他得以“爽然而得物外之味,于意外焉”,进入一种超然自在的精神境界。

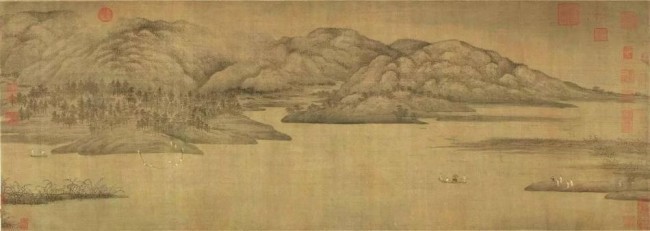

董源《潇湘图卷》

董源的绘画风格体现了道家“淡”的气息。谢稚柳先生曾评价董源的作品“得平淡天真之道”。“平淡天真”是中国传统美学的两大主导理念之一,另一个则是“铺锦列绣”。“铺锦列绣”如春天繁花般绚丽繁复,而“平淡天真”则如寒冬中的梅花般清简高洁。在董源的绘画中,这种淡雅平素的美达到了极致,体现出《淮南子》“天下之大,莫大于朴素之美”的境界。

田教授回忆自己十几年前在上海博物馆看到董源真迹时,注意到他的画是以墨含水量较大的笔法,逐渐地一点一点渗透在画卷之中,形成了山、坡、丘,树木与山石相互融合。黄宾虹先生吸收了董源绘画中这种笔墨内涵的丰富性,创造出“意象多义”的笔墨风格,将这种理念进一步推向了极致。

有学者认为,中国文化自古以来的特点即为“自说自话”,在诗歌与绘画中都表现为一种“心照不宣”的整体感悟。当艺术家在审美中找到了自己的表现方式与笔墨之间的关系时,自然便能通过创作表达心中的志向与情怀。中国绘画的整体观念与西方当代艺术中倾向于情绪宣泄与个人困惑表达的方式截然不同,这二者实际上代表着两种不同的思维方式。

梁楷《泼墨仙人图》

梁楷《泼墨仙人图》体现了庄子“德若赤子”的境界。梁楷在人物画中采用山水皴法,不再完全依靠线条,而是用类似山石的卧笔方式表现人物的衣纹与轮廓。《泼墨仙人图》以山之意象写高僧,“怨而不怒”,体现了诗学“兴观群怨”的美学观。

在梁楷的人物造型中,可以感受到温厚敦实、亲切自然的人文气质,这种亲和力同样体现在贯休的《十六罗汉图》中。贯休强化了人物的精神表现与形式张力,其罗汉造型有着自然的山岩嶙峋般造像之式,塑造出外象威猛而内心静寂的梵相。贯休的创作体现出对中国文化传统中融合与和谐的一种反叛,他有意识地追求对立与极端,让人物形象产生了一种怪诞的效果。这种怪诞手法正是借助人物与山石造型融合的方式实现,这种怪诞并非脱离自然,反而被视为自然表现的一种特殊方式。

贯休《十六罗汉图之一》

禅宗提出“了物自心”,强调不断地反省自我,以达到直指心源的境界。实际上,我们经常在艺术创作中面临困惑,这种困惑在西方当代艺术中尤为明显。当代西方艺术已将对困惑的表现推向了极致,无论是方法、理念还是哲学层面,都提供了深刻的观照方式。然而从今天的视角看,中国文化在当代依然有其独特的“诗言志与当代性的融合与升华”,这种当代性根植于传统,传承自身的人文理想与志向。

清代罗聘作为金农的学生,其绘画体现了“观物比德”的精神。他的人物勾勒方式受到宗教衣纹表现方式的影响,形成了一种独特的阶梯式结构,将人物与山石比之写照,实写心性向往的君子之德,向往苍松青石与岁寒而不凋的精神气节,亦具有宗教性的内涵。

罗聘《丁敬像》

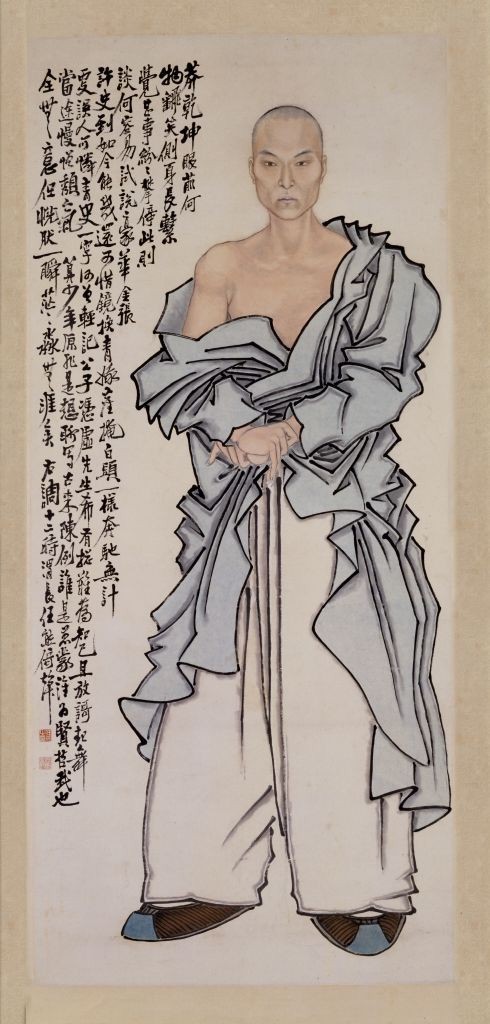

在中国画中,“写实”与“写意”始终紧密联系。“写实”并非简单再现眼前的实物,而是表达艺术家内心的人文体验。清代任熊的自画像具有里程碑式意义,被视为近代人物画走向现代的启蒙之作。这幅作品兼具写实与意象的特点,头像部分采用写实的高染凹凸法表现,骨骼分明、刚健有力;衣纹部分则采用了具有明显棱角的结构,呈现出嶙峋的山石般的张力。画面中柔与刚、线条与块面融为一体,人物表现出顶天立地的现代精神状态,这种造型手法对任伯年也产生了直接影响。

任熊《自画像》

四、意象

田黎明教授表示,“意象”在中国画中实际仍是“形神论”的一种体现,即如何从客观对象中发现与提炼意象。这是一种基本功,需要在临摹与写生训练中不断积累。临摹课程的意义,不仅在于技法,更在于帮助我们体验原作的意象表达、文化内涵以及创作方法。田教授以自己临摹范宽《溪山行旅图》为例,通过对“雨点皴”技法的理解与应用,在创作《碑林》作品时实现了从临摹到写生再到创作的意象转换,未体现意象造型与笔墨表达统一的意愿。

在书法领域,“永字八法”同样蕴含着丰富的意象,每一种笔法都是一种独特的意象表达。有学者将书法实践也纳入朱熹“格物致知”的范畴,认为书法练习从粗浅入手,逐渐达到法度严谨与形神统一的境界。“下学而上达”之理,正是形而下的技法向形而上的精神转化过程。

齐白石的作品体现出丰富的金石意味,其对于形式结构美感亦有独特追求。例如,齐白石笔下人物的双腿线条,无论是正向还是反向书写,都以“人”字结构为基本形态,这恰恰表现了他对于真实世界的超越,追求笔墨中的天真和童趣,而非现实的实用性与真实感。这种创作方式与中国绘画传统中所强调的“自言自语”“不可言说”之境相互呼应,体现了齐白石本人对世界和艺术的内在理解与深刻反思。

清代画家弘仁以其人格精神进行创作,自称“梅花古衲”,体现出一种向内观的高洁情怀。弘仁绘制黄山时,布局与结构常体现出强烈的金石风骨,与弘仁本人的生活方式及志趣浑然一体。他的作品尺幅虽不大,却充满雄浑自然的力量,且呈现出鲜明的个人审美倾向。其画中树木造型方法受到宋代折枝法的影响,以特殊的造型方式体现出折枝所蕴含的刚劲之美。

弘仁《西岩松雪图轴》

弘仁《墨梅图》

黄宾虹是近现代山水画的集大成者,其绘画充满了墨色的浑厚团块之感,让人联想到安徽传统铁画作品那种铁一般的力度与结构。黄宾虹本人也曾表示其“观夜山而悟得三法”,进而提出“浑厚华滋”的美学理念。这种理念可能源自清初王翚,但黄宾虹将此概念发展得更为深入,使之成为新中国山水画创作的重要美学追求。老一辈艺术家如齐白石、黄宾虹、李可染等先生,将自身的人生感悟与艺术创作融为一体。这种人格与创作的合一,正是今天的中国画学习者应该不断继承和发扬的重要精神财富。

五、心象

在“心象”层面,田黎明教授探讨了绘画如何借助外物表现内在意识和心灵感悟。“心象”正是每一位艺术家都应当追求的——即将内心所想、所感转化为艺术形象。以青州龙兴寺造像为例,无名的工匠所创作的造像之所以能够呈现出安详与宁静,正是因为创作者内心的虔诚与情感的投入。

佛造像的衣纹造型通常采用一种阶梯式递进的方法,无论是坐姿、立姿,还是从侧面观看,这种阶梯式的衣纹在某种意义上都寓意着不断地向上提升。

青州龙兴寺造像

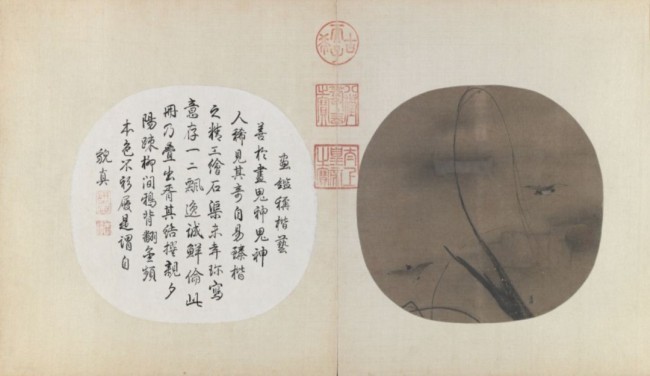

梁楷《秋柳双鸭图册》

梁楷《秋柳双鸭图册》体现了中国画中对于空间的特殊处理方式,通过物象巧妙地划分,给人以空间深远的感觉。例如柳枝从画面上方向下斜垂而下,其形状隐约呈现出山峦的轮廓,好像透过这一“山形”可看向更远的空间,表达了空白与禅意的关系。宋代禅宗兴盛,画家梁楷、牧溪、石恪等人的作品都体现出他们曾深入体验过禅宗中“无我”之境界。

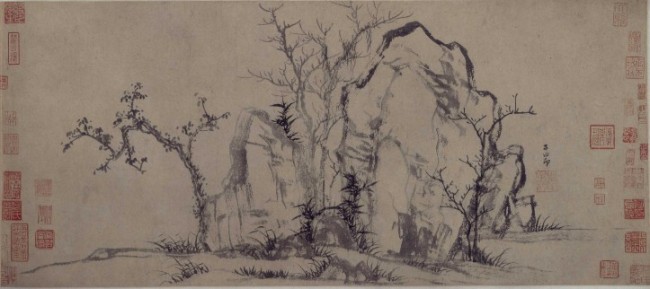

赵孟頫《秀石疏林图》卷

赵孟頫《秀石疏林图》卷可以视作中国写意绘画发展中的一个转折点。画中土石以书法行笔表现,体现出用笔的轻重缓急、干湿浓淡等多种变化。赵孟頫巧妙地将金石书法意趣融入绘画的意境之中,董其昌在其基础上又往前推进一步,笔法含蓄而力透纸背,如镜子一般展现出心外之物与内心文化修养的统一。

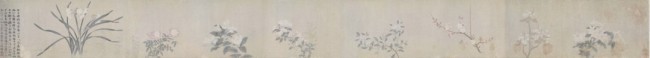

中国绘画自唐代以来就受到外来文化艺术的影响,无论是色彩还是造型,都曾经历吸纳与转化。元代钱选画浅绛,其花卉作品如同他的山水画一样,追求清淡高雅的品格。他的花卉总带有一种“霜净”之美,古人云“意贵远不贵近,贵淡不贵明”,钱选的作品中正体现出这种淡而深厚的审美情趣。无论是花卉的叶片还是兰草的叶形,他都刻意体现出一种舒展的姿态,融入自然的生命状态,并始终追求人与自然生命力之间的和谐。

钱选《八花图卷》

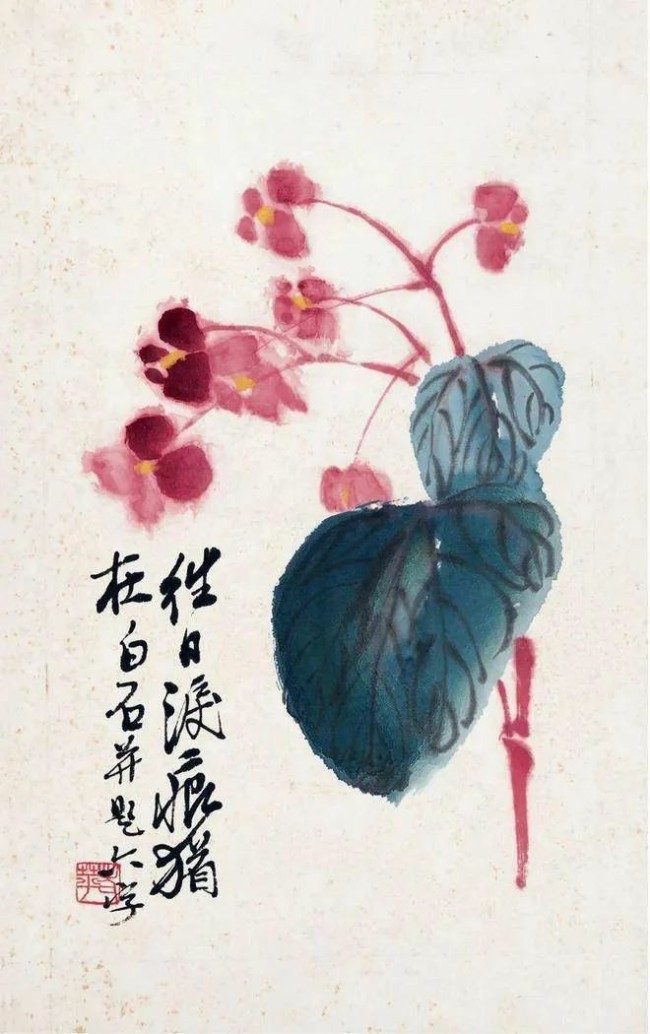

谈及齐白石《杂画册》,田教授指出齐白石以其花卉绘画将中国人向往的灿烂美感表现得淋漓尽致,其作品洋溢时代热情,令人精神振奋。他用绘画直接表达个人与时代的紧密关系,总能感动人心。

齐白石《杂画册》之秋海棠

蒋兆和《流民图》

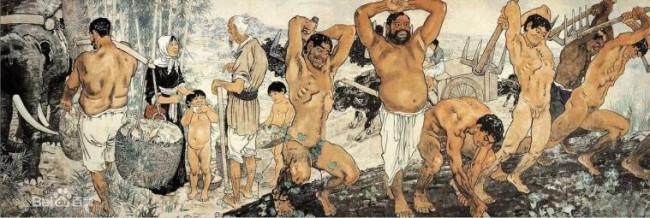

徐悲鸿《愚公移山》

田黎明教授以蒋兆和《流民图》及徐悲鸿《愚公移山》作本次讲座的收尾。田教授强调蒋兆和在中锋勾勒中,创造性地运用了折枝法,线条断断续续、错位,极好地表现了时代的悲怆情绪与人物的悲悯精神。这种高度的艺术成就离不开他对传统笔法的深刻理解与现代转换。

徐悲鸿《愚公移山》主要从形式角度分析,画中几位人物取材于徐悲鸿先生以印度人为模特的写生,但他并未直接将写生的状态完全搬到画面上,而是融入了主观的情感体验。画中人物手持锄头,锄头与人物的肋骨结构共同构成了一种凿山的姿态,这种姿态赋予了人物一种“凿生”的意象。人物身体在视觉上表现出凿山般的力度,当这种意象生发出来后,这幅画的基调便确定下来——即人本身就是山,从而实现了人与锄头、山三者合而为一的境界。

传统以愚公移山为题材的作品通常会描绘巨石或大山,徐悲鸿却反其道而行,将力量完全集中于人物造型之上,以此象征顶天立地的山之意象。此外,人物结构的表现方式,无论是肋骨还是肌肉的描绘,都与画作整体的力量感紧密联系,使得“力”的意象贯穿于画作之中。

讲座现场

田教授强调,今日再看中国画,其意义必然源于写生过程,但写生之外更为重要的是一种情怀的指引。这种情怀能够引导画家对人物形象产生质的转化。例如,乡村人物与都市人物在表现手法上必然存在差异,需要艺术家以不同的视觉语言去表达。当代不少画家在表现都市题材方面已取得了相当的成就。与此同时,我们老一辈的艺术家通过从现实生活中提炼形象,再将其转换为时代人物的表现形式。

因此,中国画所传达的“意”,必定是个人的人文体验与整体中国文化精神的交融与升华,这种体验深入日常生活之中,也许某一天我们会发现某种“意”恰好契合了自己的某件创作或某个特定的造型,而这种造型与技法也将逐渐形成自己独特的艺术语言与风格。

提问环节

写意人物专业学生:田老师所提到艺术创作中对“意”的捕捉,是否可以体现为画家的一种直觉?这种直觉是否涵盖了画家的人文素养与日常积累的传统?我们在日常学习生活中的积累如何更有效地运用在画面上?谢谢田老师!

田黎明:这位同学提出的问题具体而关键。此前我所谈到的写生实践,在一定程度上可以体现你所关注的创作方式。不论作为研究生还是教师,艺术学习和实践的积累都是一个持续不断的过程。以明代画家沈周为例,他通过“听蕉”而形成了诸如“如僧讽堂”“如马骧”等多种意象,这些意象实际上根植于画家个体的真实生活体验。当个体体验借助特定的载体呈现时,便体现了创作中“意”的存在。

“意”是长期生活经验与艺术实践积累后的集中体现。正如游子听闻乡音而倍感亲切,这种创作意象的获得并非一朝一夕,而必须扎根于日常生活中不断地积累与沉淀,基于我们对于笔法、图像词汇、审美意境的长期研究。以山水皴法为例,画家应全面了解和掌握传统的多种技法,在此基础上逐步选择与自身审美倾向最契合的一种,通过反复实践寻找由特定笔法所自然生发的美感。“意”与美感之间存在着相互作用的辩证关系,有时是先有“意”再产生美感,有时则相反。然而无论何种情况,“意”总需要一定的形式或结构作为依托。

司空徒先生所言“目击道存”,便揭示了艺术创作中“意”的显现。意象具有自然而然、无法言说的特性,是艺术家在生活与创作实践中,长期积累之后自然而然生发而成的。

如何在个人具体的生活情境中敏锐地捕捉和把握“意”,是每一位中国画家终其一生都需要深入探索的重要艺术课题。

丘挺院长发言

讲座最后由丘挺院长进行总结。丘院长表示,本场讲座展现了一场美学的探讨与阐释。田黎明教授通过一系列经典作品,深入浅出地将其个人对文化意蕴、审美格调、趣味品位,以及造型语言与笔墨规范的深刻理解融会贯通,从形而上的文化感悟到知行合一的艺术实践,为听众提供了一次极为丰富的学术体验。田教授是当代代表性的水墨大家,尤其在人物画领域成就突出。他所分享的艺术经验与审美心得,对于当代及未来的艺术研究与创作而言,都具有珍贵的价值。

本场讲座尤其强调了审美体验的内化过程,指出无论是学术研究还是艺术创作,均需长时间的酝酿与积累。这种心念的形成并非一蹴而就,而是需要长期处于一种自我塑造的精神氛围之中。例如,白谦慎先生撰写《傅山的世界》时,在长时间的反复思考与漫步沉思中才得以最终厘清思路并完成著述。田黎明教授亦如此,他在生活环境中时时接触经典作品,例如把颜真卿的拓本放于案头可以举首投足间品读,这种日常化的接触是审美感悟的内化,从而达成精神与作品的高度统一。此外,田教授的艺术观念中蕴含着丰富的中国传统哲学思想,特别强调了心学的理念,包括王阳明的“知行合一”、禅宗的思想,以及孟子提出的“尽其心而知其性,知其性而知天”的境界。这些思想共同塑造了以人为本、追求大美的人格气象,体现出一种内在精神力量,而非表面的技巧炫耀。此次讲座中,田黎明教授以临摹与解读经典传统作品的形式,表达了对传统文化的敬意与传承之心,他的谦逊与内敛为同学们留下了更多的期待与想象空间。

在当前分科明确的中国画教学体系中,对传统文化的学习不应局限于个人专业的范畴。无论是人物、工笔、写意还是山水、花鸟的同学,都应跳脱固有的框架,广泛汲取各领域的养分,以此拓宽自身的审美视野,获得更加从容和多样的艺术选择。

田黎明教授在当代纷繁复杂、碎片化的文化语境中,始终保持着沉静、祥和而超然的精神姿态,“追凉风,濯清水,迎春风,观沧海”,体现出人与自然和谐共生的饱满状态。

讲座在热烈的掌声中圆满结束!

嘉宾合影

(来源:中央美术学院中国画学院)