20年前的一个春天,陈逸飞先生一头倒在电影拍摄的现场,之后匆匆离去,人们在震惊之余发出各种喟叹。他本就是一个话题人物,所以这种颇具戏剧性的人生结尾,为他的艺术人生又增加了些许传奇的色彩。

时光荏苒,倏忽间20年。20年不算短暂,但其间罕见上海文化名人全面接替他的影响力和活跃度,在城市的公共领域像他那样承担起上海文化代言人的角色。于是,人们开始怀念他。今天,当我们回望他的艺术人生,发现他与上海这座城市的关系是如此紧密。正是从这种意义上,我们可以说,读懂了陈逸飞,也就读懂了上海。

一

陈逸飞身上,携带着上海这座城市的文化基因,也埋藏着不少有关这座城市的文化密码。上海的城市气质柔中带刚,部分传承了江南文化中侠客的刚毅之气。

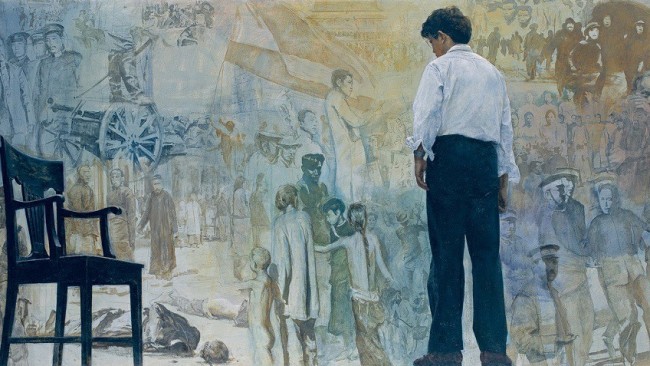

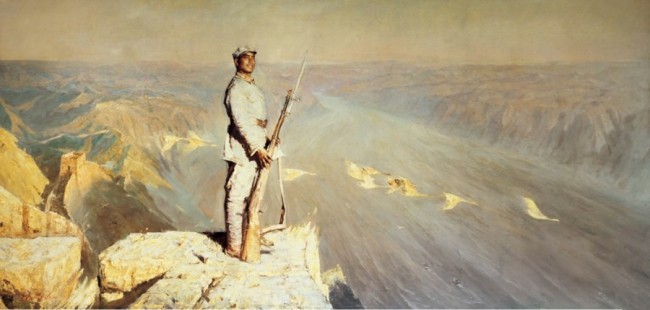

这种有阴有阳、刚柔并济的城市性格,在陈逸飞身上得到充分体现。比如说,他时常主动拥抱时代的变化和风浪,始终站在时代的风口浪尖,承受来自方方面面的非议和责难。他的艺术之路,其实一直是在饱受争议中发展壮大起来的。创作于1971年的《红旗》,被批判为“宣扬战争恐怖论”和“资产阶级唯美倾向”,创作于1972年的《黄河颂》,被批判为“突出个人英雄主义”和“追求小资产情调”……每每面对旁人的非议,陈逸飞显得豁达,并不就此妄自菲薄或者偃旗息鼓,这正反映出他阳刚大气的一面。而他给人的日常印象,却又是温和儒雅的。

《黄河颂》1972年

当然,这种双重性,在陈逸飞的油画创作中表现得更为显著。他于20世纪70年代创作的《开路先锋》《红旗》《黄河》和《占领总统府》,排除政治因素,如果我们单纯从艺术角度来分析,他以开阔的视野、三角形的构图、具有仪式感的身体姿态,充分展现出顶天立地、威武不屈和铁骨铮铮的阳刚之气,这是一种阳性气质的全面张扬。而陈逸飞创作于20世纪80年代的“音乐家系列”与创作于90年代的“海上旧梦”系列,则是在西方写实主义的基础上融入了中国传统美学的元素,采用“模糊聚焦”的方式,表现出一种东方式的朦胧情调,充满着阴柔之美。

《夜宴》1991年