“我本无才何谈尽?”马六明谦逊且真实,非常清醒地在走自己的艺术之路。年轻时生猛而先锋的行为艺术或许是大家对他最深刻的印象,但他其实从早期到现在一直在绘画,在语言和方法上从未停止探索,不疾不徐。马六明的艺术没有被塑造,好的艺术家永远在自我寻找,他的“留白”从来都不是遗憾和落幕,而是个人认知体验的过程。

马六明工作室。图片由马六明工作室提供,©️马六明

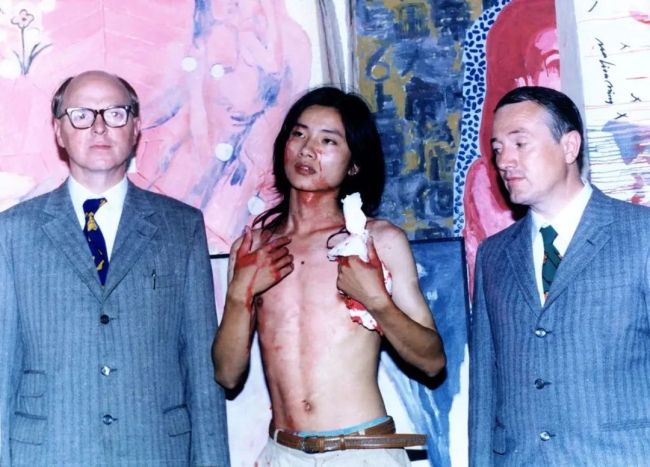

王群:您在1993年《芬-马六明》系列中通过化妆模糊性别,经常被解读为性别议题,在某种程度上就像是对抗集体主义视觉规训的手术刀,您能否具体解释这种规训机制如何作用于身体?今天的短视频审美是否构成了新的规训系统?

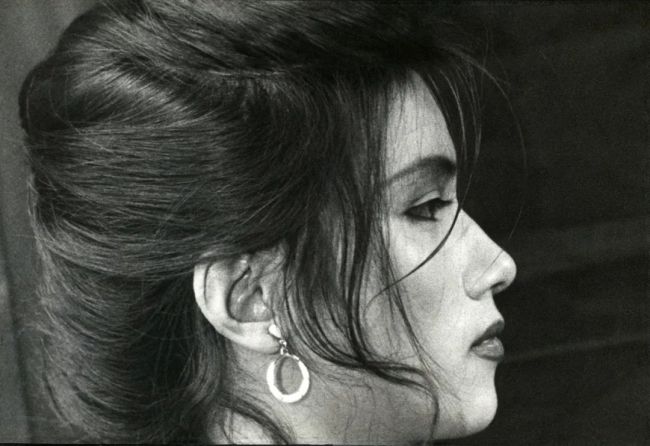

马六明,《芬-马六明》,行为,北京东村,1993。图片由马六明工作室提供,©️马六明

马六明:当年做行为艺术是为了表达自己的一种生存状态,在中国绘画这一块当时已经产生了玩世现实主义和政治波普,我做的行为艺术成就了多元的艺术形式,特别是用裸体作为艺术语言的这种形式,在那个时候应该是有冲击力的。多年之后我把《芬-马六明》系列作品称为“总体艺术”,她涵盖了摄影、行为现场、录像、绘画、雕塑等艺术形式。事情的发端是偏偶然的,做的时候其实是凭艺术家的一种热情,对自我的表达的渴望。一种新的艺术产生,人们往往会用他们已知的经验去评判,不免会产生偏差。有些艺术是在做了很多年之后,不断的被专业人士提起,从不同角度的阐释和解说,这种解释也在慢慢地被积累形成观念。我觉得一件好的艺术品是可以在不同时代产生对话的,没有一个标准答案。我们做艺术就是不想被社会塑造。今天的短视频会通过大数据推送出现新的审美,作为个人不应该被麻痹。

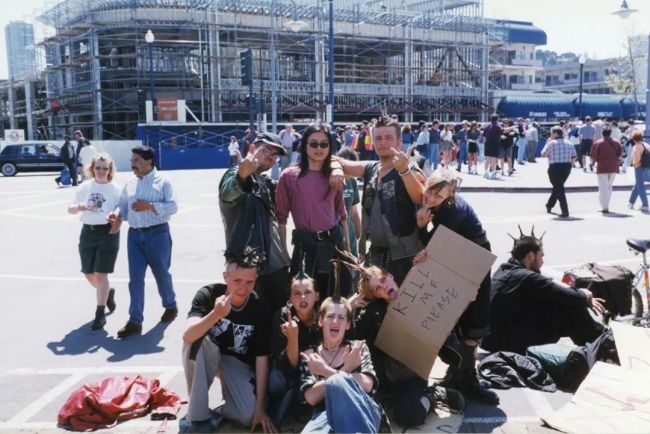

马六明在美国旧金山,1999。图片由马六明工作室提供,©️马六明

王群:“身体”这个主题一直贯穿在您的创作中,无论是您早期的行为艺术还是不同系列的绘画,“身体”既是创作工具也是被展示的“文本”,现在很多社交软件的滤镜让普通人也能轻易改变虚拟形象的身份符号。您认为这种“技术平权”是否消解了艺术中“身体政治”的批判性?

马六明:人类的社会所谓平权只是一个理想。一个艺术家的作品一定是跟他当时生活的时代有关系。就像我当时开始做这种裸体形式的艺术的时候有很强的叛逆性在里面,在20世纪90年代初,那个时候几乎没有人这样去做过,把身体打开,所有的开放。每个时代会有不同的表现形式,艺术的很多母题是相似的,关于现在所谓虚拟的方式就是现在科技带来的挑战,你自己品茶和看别人喝茶,那种味道是不一样的。

马六明,《婴儿》,雕塑,玻璃钢,尺寸可变,2000。图片由马六明工作室提供,©️马六明

王群:现在是有一些人为了出名,专门做这种很夸张的东西。

马六明:这个不排除,对于我来说想出名不是个贬义词,艺术家都想出名。但是一个艺术家的作品能不能被时代留住是要经过时间的考验。

王群:博物馆制度化收藏行为艺术作品通常以文档或影像的形式,这是否意味行为艺术已失去一种现场反抗的能量?您后来转向绘画创作是否与此有关?

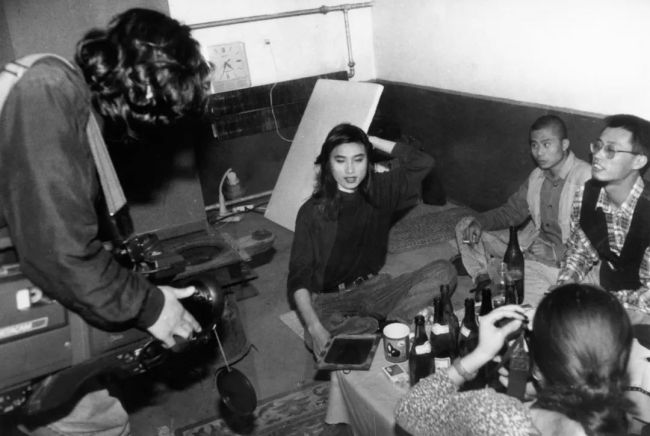

马六明作品在威尼斯双年展现场,意大利,1999。图片由马六明工作室提供,©️马六明

马六明:不同时代的行为艺术有其不同的属性。一开始它强调现场,但是后来的展览和传播也变得很重要,记录就变得重要了。我认为这没有什么悖论,我们做艺术是想得到更多的交流。现场有再多的观众观看也是有局限性的,通过好的记录,可以让更多的人看到你所做的事情,比方说我们看美术史里的行为艺术,都是通过书里的文字和图片去认知的,博伊斯的作品我们谁也没看过现场,但不影响我们去了解他的艺术,通过记录和文字的描述,读者会把他的一部分想象力放在里面产生共情,去理解作品。我在东村做行为的时候,甚至没有观众,只有帮我记录影像的人,通过我的选择决定哪些可以作为我的作品来呈现。我后来把更多的精力用在绘画方面是因为绘画是我来时的路。

马六明,《芬-马六明的午餐系列一》,行为,北京东村,1994。图片由马六明工作室提供,©️马六明

王群:比如说现在有一些做直播呢?

马六明:只是观看人数的多少而已,跟艺术的好坏没关系,也证明不了什么。

马六明,《No.10》,布面油画,200×150cm,2015-2017。图片由马六明工作室提供,©️马六明

王群:您一直在绘画上对作品的材料和方法形式进行创新,和您同时期的已经非常有名而物质颇丰的艺术家,其中部分艺术家是以相对固定符号的作品而出名,您觉得在绘画里,尤其是这几年,当这个符号能够让艺术家被市场青睐的时候,创作出具有相对固定符号的作品好吗?您的绘画市场怎么样?

马六明,《No.11》,布面油画,200×150cm,2015-2016。图片由马六明工作室提供,©️马六明

马六明:我的绘画市场不怎么样,所以很难回答这个问题。我觉得每个艺术家做艺术都有他自己的考量。他的成功都是有他的道理的。有一个问题是旁观者怎么判断、坚持他所创造的符号是为了市场?不能说别人还画那个“符号”就是为了市场,这个东西没法判断,只是一种臆想,艺术家想做什么完全是他个人的事情。像莫兰迪,他一辈子就画静物,难道我们就要给他扣个帽子,说他是为了迎合市场。我觉得这个问题不太严谨,因为回答的都是猜测,仅凭猜测就没有意义了,如果真要想了解这个问题,就应该去问艺术家本人,他会告诉你他的想法。

王群:您会为了市场画一些比较讨喜的绘画作品吗?

马六明:讨好市场可不是一件容易的事,我不会去做吃力不讨好的事,我一直在自己的逻辑里面去寻找东西,在艺术语言和方法上寻找变化。其实我们对艺术也有一些误解,比方说早期我们只知道做艺术就是为了表达自己和对未知的探索,即所谓艺术的精神性,后来发现原来艺术还有金融属性。早期中国艺术家内心对商业是既抵触又渴望。时过境迁我们不能单纯地去批判这个东西。有市场是个好事,艺术家也需要生存,从长久的时间来看,金融性最后还是要依附于艺术的精神性。

王群:之前看到过您提到儿子出生后对您的影响很大,随之创作了《婴儿》系列作品,您是否曾经有因为家庭为主而错失一些国内外展露的机会。

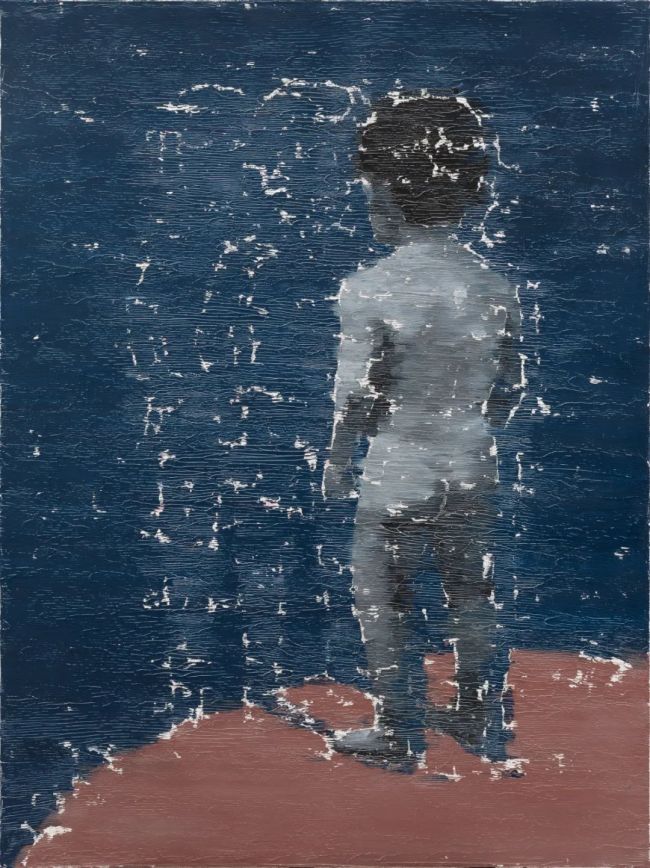

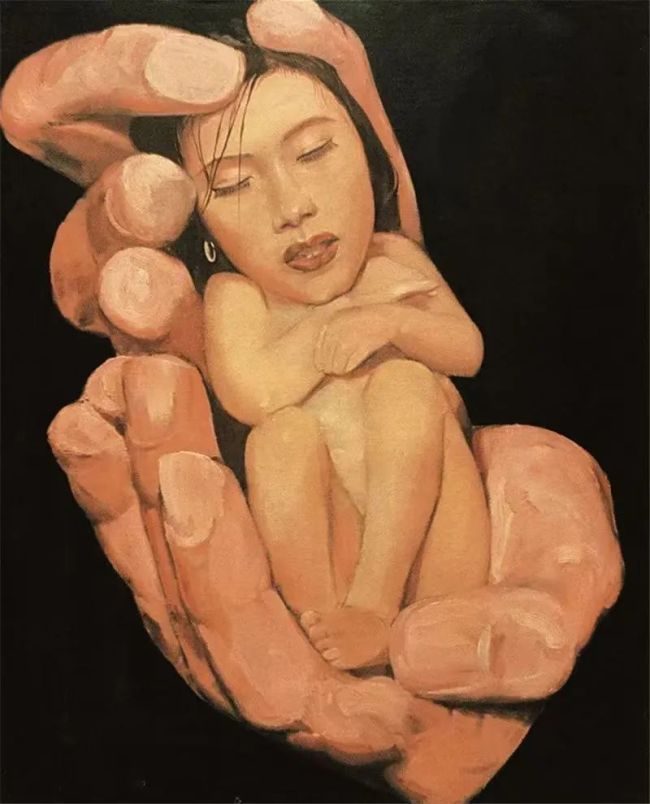

马六明,《婴儿1号》,布面油画,90.5×75.5cm,1993。图片由马六明工作室提供,©️马六明

马六明:家庭和艺术在我的生命里是同等重要的。《婴儿》系列是从1993年就开始画的,那个时候我画的是别人家的孩子,几乎是与《芬-马六明》系列同时在做。在那个还没有PS的时代我创造了一个成年人的头和婴儿身体的形象,是为了对“芬-马六明”概念的一种补充。我做艺术跟我的生活有一些关系,比方说我孩子出生时的某种感悟,当我把这种感悟通过艺术去表达的时候,风格随即产生巨大的变化,这个独特不是故意计算和设计出来的,而是随心而动。我是在2004年大儿子出生的时候停止做行为的,之后我把更多的时间用在绘画上了,并且画了系列以儿子的成长为主题的绘画。

王群:去年三月您在草场地Yuan Museum的个展《隐喻的身体》展示了您近年来的水墨作品,现在还在主要以水墨为主要创作媒介吗?怎么看待这两年艺术作品里对中国传统文化的复兴?您会继续研究这个方向吗?

马六明《隐喻的身体》个展现场,2024。图片由马六明工作室提供,©️马六明

马六明:我把这批作品称为水墨材料的作品。做了那多年的艺术,当我们回过头看我们曾经走过的路还是一个西方中心主义背景下的东西,此时还是得面对一个古老的命题,我是谁?我从哪里来?要到哪里去?这是个自己要面对的问题。日本和韩国的当代艺术开始比较早,他们已探寻过这样的问题。中国当代艺术发展了这么多年,其中产生了很多闪光的艺术,从一开始完全学习西方到开始用西方的语言讲述自己的故事,反省自己的时代和历史,之后会是什么呢?我自己回到传统的材料而把油画材料搁置,有好几年没有画油画材料的绘画,搁置之举没有褒义和贬义,只是一种选择——延续画油画时的“漏画法”,墨从纸的背面渗透到正面,根据纸张本身的特点来呈现想表现的东西,重新回到一个自我寻找的一个阶段。现在的再出发不是为了所谓文化复兴,而是对更深层的未知的好奇。

王群:这种“漏画法”,之前有其他人做过吗?

马六明,《BODY系列》,漏画法、综合材料,200×150cm×10,2009-2010。图片由马六明工作室提供,©️马六明

马六明:在我以前的思维里面是没有的,我做这个的时候认为中国和西方都没有任何人做过。后来,有次我在韩国做个展的时候,去一个画廊看到韩国有一个老艺术家的展览,发现他跟我的制作方法一样,使我非常吃惊,他把油画颜色透过来以后再处理成抽象图像,那位艺术家应该有八十多岁了。我开始悟出一个道理,所谓独特的方法很重要但不是唯一,因为人的认知是有限的,当你在做所谓独特东西的时候,可能在世界某一个地方,有另一个人也在使用同样的方式。在作品制作上我们用了同样的方法,都是从背面把颜色挤压到正面,他把正面画成了抽象,我是画成具象的图像,各自艺术的内核不同。我做这个之前根本不知道他的存在,他也不知道我的存在。以前我很看重方法,认为独特的方法像个人符号,后来我发现所谓这种独特的方法也不是艺术最本质的东西,它只是手段。我觉得重要的是你的内心,你的感觉,你对生命的体验和你想表达的东西,通过某种独特的方法表达出来,才能产生属于艺术的东西。

马六明工作室。图片由马六明工作室提供,©️马六明

王群:您觉得别人对你最大的误解是什么?怎么看待有些人不喜欢你的作品,认为这些年没有新的东西出现。因为大家对您之前的行为艺术印象太深刻,可能会有一种江郎才尽的感觉。

马六明:最大的误解是好多人以为我是因为绘画市场好就转向绘画了,这是很多人的一个误解,其实我是一直在画画同时做了11年的行为艺术。认为我没有新的作品,这也是很大的一个误解。我在不同的阶段都有新作品出来,可能因为我的市场不是那么好,在国内展览没有那么多,别人没有机会看到,就像我这批新作品画了差不多七年才做第一次个展,我的作品在国外展得比较多。一个作品想要所有人都喜欢,那你的作品得多平庸啊。

马六明:我本无才何谈尽?从西方美术史看,毕加索在创造了立体派之后又回到新古典主义,你说那个时期是好还是不好,按正常人的想法,毕加索应该把立体主义再往前推,但是他没有。当年和毕加索一起创立立体派的布拉克,他们俩是同时开始,那个时候他们是经常互串的,后来布拉克去打仗了,战后回来一看毕加索风格变了,但是那哥们还继续画立体派绘画,它的意义在哪?是没有才气了吗?谢德庆做了大概5件一年的系列行为作品之后就不做了,他的作品在美术史上很有分量,后来他为什么不做了,“不做”就是他个人的回答,你能说他是江郎才尽了吗?其实都不是,是个人选择,是在给自己的艺术和人生留白。他就在纽约开个小餐馆,过着普通的日子。做艺术是一个生命体验的过程,是艺术家一辈子的一个认知,不是为了去给人显示所谓的才气。

马六明,《与吉尔伯特和乔治的对话》,行为,1993,北京东村。图片由马六明工作室提供,©️马六明

王群:如果让您以2025年的中国为背景重演《与吉尔伯特与乔治对话》,您会设计哪些内容,会涉及哪些新的“对话规则”以颠覆权力话语?

马六明:人生总是重复着同样的桥段,经历千帆感受生命的流逝,如果我跟吉尔伯特与乔治他们再次见面应该还是:握手、拥抱和合影。这是我想要做的,当年跟吉尔伯特与乔治的对话也是这样做的。故人相见,品茶聊天就很好。

马六明工作室。图片由马六明工作室提供,©️马六明

王群:您在工作室的时间多吗?创作灵感来源是什么?

马六明:现在工作时间很多,白天都在工作室,生活上也特别有规律,如果有朋友约就去跟朋友见面,喝酒聊天。其实我每画一张画的时候,下一张的灵感差不多会出来,是一种自我生发的感觉,没有故意去寻找。很多灵感来自于创作的过程。但是如果发生大的转向,可能是生活中产生了某种变故。2017年我的工作室搬到了顺义,离家太远,我就常在家练毛笔字。写着写着就在纸上画起来了,寻找力透纸背的效果,琢磨着怎么能画出独特的效果,然后就去找各种各样的纸进行尝试,一旦产生某种新的想法,就会想办法去解决方法上的问题,这就预示着一个大的转变的开始。

(文/王群,来源:艺术所登 ART SUODENG)

画家简介

马六明,1969年出生于湖北黄石,1987年至1991年学习于湖北美术学院油画系,1993年起工作和定居于北京。

曾经参加过的展览精选:

Degenderism,东京的世田谷美术馆;

Inside Out:New Chinese Art,纽约的P.S.1和旧金山现代美术馆;

所有的开放,第48届威尼斯双年展;

Man and Place,光州双年展2000;

在过去和未来之间:来至中国的新照片和录像,在纽约国际图片中心、芝加哥当代美术馆、西雅图美术馆、英国维多利亚与艾伯特博物馆巡展;

社会艺术,莫斯科的俄罗斯特列恰可夫国家美术馆;

中国金,巴黎的马约尔美术馆;

两湖潮流-湖北、湖南当代艺术展1985-2009邀请展,广东美术馆;

另/一前卫中国、日本、韩国,2016韩国釜山双年展;

艺术史40×40:从40位艺术家看1978年以来的中国当代艺术,宝龙美术馆,上海;

世纪剧场:1989年后的中国艺术,纽约古根海姆;

从大革命到全球化,M+博物馆开幕展,香港;

表演与参与者,泰特现代美术馆;

绵延:变动中的中国艺术,北京民生美术馆;

1990-2000亚洲行为艺术的录像和资料展,由亚洲艺术文献库展示于第十五届卡塞尔文献展;

一扇窗突然打开:中国当代摄影,华盛顿Hirshhorn博物馆;

时间引力——2023成都双年展,成都美术馆;

入世:20世纪以来的中国现当代艺术,泰康美术馆;

痕迹:相似性的形成,艺术家之家,慕尼黑;

即兴,北京中间美术馆,北京;

另辟前卫摄影1970-2000,蓬皮杜艺术中心和西岸美术馆,上海。

出版书籍:

《马六明》于2007年意大利【DAMIANI】出版社出版、《马六明》于2012年四川美术出版社出版、《马六明》于2012年湖南美术出版社出版。