近日,旅美艺术家时向东对清华大学文科资深教授杜大恺进行了专访,以下是整理的访谈内容:

访谈时间:

2025年3月3日、3月6日

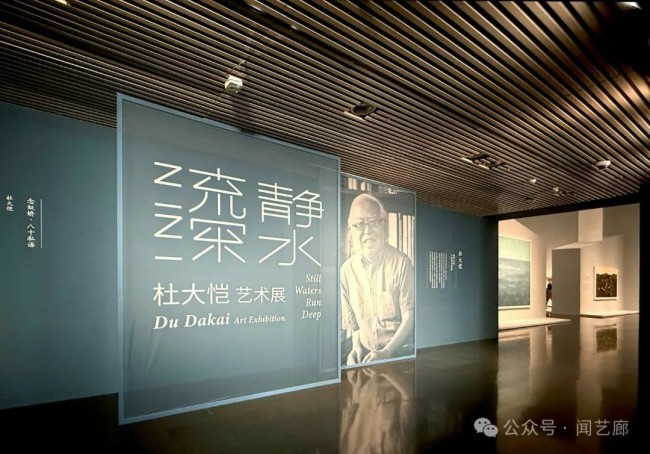

访谈地点:杜大恺工作室、清华艺博《静水流深》画展现场

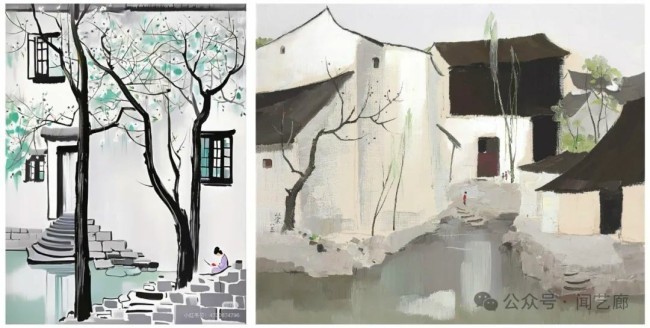

杜大恺先生年过八秩,是清华大学美术学院教授、著名的艺术家。他的作品自然、脱俗,富有现代感,笔墨、色彩、线条、色块、书法,诸般语言从他的笔端游刃于大小画幅中,行止得度、逾越有矩。他的作品题材源自当下的世俗物象,皆与时代存在关联,但又是他极特殊之审美眼光过滤后的形式呈现。他是一位叛逆者,通过语言的迭代转换去突破小“我”,达至“不重复自己“的艺术追求。

杜大恺先生的画展近期在清华大学艺术博物馆展出,两百多件(组)洋洋洒洒的作品凝聚了他半个多世纪的观察、思索与实践。恰好我短暂回国办事,虽时间紧,但深知机缘难觅,遂与杜先生相约,在画室和展厅里听他娓娓道来。他的言说和他的艺术一样,平实、智慧、深刻,富有责任感。正所谓:一席话、十年书。

右:杜大恺先生 左:时向东

一、静水流深

时向东(以下简称“时”):杜先生,您的展览以那幅同名作品《静水流深》为主题,我觉得似乎有许多隐含的意义。您能不能简要介绍一下这次展览?

杜大恺(以下简称“杜”):2012年,我即将70岁的时候做过一次展览,70岁是人生的一个重要节点,以个展作为总结是艺术家的本分。今年这次画展原计划在我80岁时推出,清华艺博邀请我许多次,我本希望这个展览全是新画,但因为我的画多数是从写生衍生而来,结果遭遇疫情,不能出去写生了。后来一下子接了八件国家任务,大部分时间都投入这些大型作品的创作,现在还在画着。几幅近期已完成的大画,就是刚才说的国家任务也在此次展览中呈现。总体来讲算一个梳理吧,展览里你可以看到宣纸彩墨、水彩、连环画、壁画、速写等,一共有210余件/套作品。

清华艺博“杜大恺艺术展”现场

杜大恺《静水流深》纸本彩墨2016

刚才你讲的《静水流深》那幅画,是我2016年为南京扬子江国际会议中心所画,原作很大,宽度有七米多,这次展出的是稍微缩小了的高清复制品。

时:原来如此,高清复制的效果非常好。这幅画挂在正对展厅入口的墙上,位置极佳,有一种把观众拉近的特别能量。我觉得画中大片的蓝色远远看去有种古埃及釉陶“埃及蓝”的色彩感,但走到画前面,蓝色又变得透明了,增添了一种神秘的灰度,有汝窑的天青色之美。

二、写生三十多省

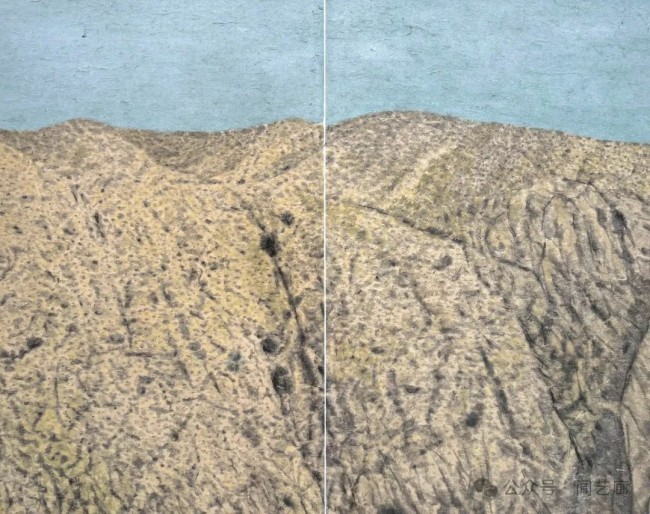

时:我觉得您的作品在题材、语言上有许多变化,但骨子里又有一种属于您自己的很特别的调性。比如您的《高天厚土》和《梅州行》,一个画的西北自然之苍茫,一个表现广东的人文烟火,景物反差很大、艺术语言的相别也很明显,但仔细体味,其中潜行的语言脉略是您自己独有的。这是不是您“不重复自己”的一个重要角度。

杜大恺《高天厚土》纸本彩墨(局部)2018

杜:我避免重复的途径就是写生,写生是我艺术的基本凭借。近二十年,我走了许多地方画写生,除了西藏,国内的各省我都画过。这次展览的作品涉及到江南、西北、贵州、山东、山西、京郊、内蒙、广东等许多地方的风景和人物。我的作品的面貌都是在写生过程中形成的,在这过程中,“不重复”是我的自觉要求。但是在写生和创作过程中,除了题材本身,还有境界,还有艺术语言。我的艺术语言都是在有对象的状态下形成的,对象发生变化,语言也应做相应调整,要适合表现对象,这个变化应该说是不可避免,是我们的生活现实决定的。

时:您原来说过的三句话,就是:不重复古人、不重复他人、不重复自己。我的感觉呢,现代艺术不重复古人已经成为一个基本的一个方向了,不重复他人,也已成为大家很注意的方面,但是,不重复自己好像很难。很多艺术家,成名以后都堕入了重复自己的现实。

杜:不重复古人,是因为我们的生活现实和古人不一样,你的感受肯定和古人有差别。无论你对自然、对社会、对人生的体会,都是不一样的,这是一个现实的基础。不重复他人,也是因为你的生活和其他不一样,你没有理由重复别人的。不重复自己,也是在这个基点上,你的生活在不断的变化,你对周围事物的认识,也都不断发生变化,所以你的作品实际上来自你的现实,来自你的生活,这也是你和古人、和他人不能重复的基本逻辑。

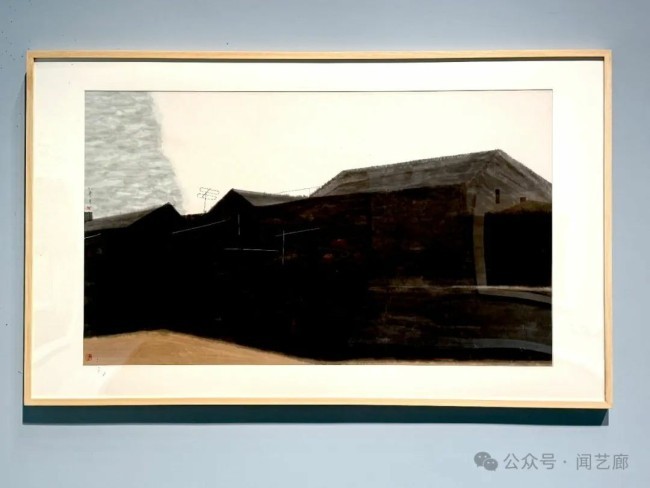

杜大恺《心祭家园》纸本彩墨2012

时:我觉得您的作品里有许多情感信息,虽然您是在各省写生,但是感觉您好像画的是你生活了很久的地方。比如那张《老门》,原来看照片觉得好像细节画的挺多,但在原作前近看,实际上细节画的很简约、很丰富。

杜:画得比较细,比较注重质感。这是画的山西,有一点家族式的情感,这个老门有我们中国人传统的家族式情感蕴含在里面,所以我给它命名《心祭家园》。我喜欢画农村,我觉得农村的图像很丰富,,尤其是农村现实存在的状态,富有历史感。

清华艺博“杜大恺艺术展”现场

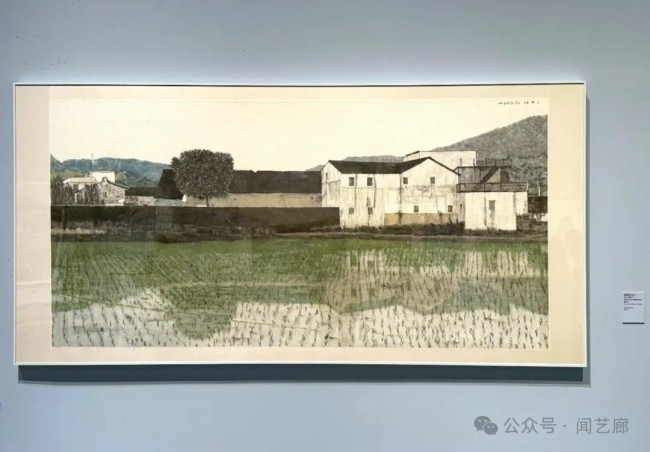

杜大恺《梅州行之二》纸本彩墨2015

时:我特别喜欢那种感觉。还有您的《梅州行》系列中的水田,我感觉那就是一面历史的镜子。

杜:我在梅州画了好多画,梅州是林凤眠先生的故乡。水田里的水稻苗都是一笔一笔画出来的,倒影的效果还不错,对吧。

三、采风五十余国

时:杜老师,您的作品非常国际化,不仅涉及中国的景物,还画了许多国外的风景、城市和人物,这些是许多中国画画家所回避的题材,您似乎要反其道而行之?

杜:我去过51个国家,本来想这一辈子能走100个国家就好了。有的国家去的时间紧,没来得及画,比如美国我去过好多次,但没有时间画写生,有些遗憾。国外的景观、人的形象和中国差别很大,视觉上的新鲜感很强,我觉得更能刺激我绘画的欲望,为什么要回避呢!我画的欧洲城市比较多,另外还有一部分是南美和东南亚。

杜大恺《从伦敦当代艺术馆看室外》纸本彩墨2023

时:我觉得您画的《从伦敦当代艺术馆看室外》系列非常特别,笔触、干湿的的处理,色彩和墨的运用非常随意,就像油画写生那股劲儿。

杜:那三张是前年春天访问英国回来画的。伦敦当代艺术馆窗外的景色很好看,窗户似乎变成了画框,看到的景物就是天成的画儿。那种印象很强烈,所以我在画的时候也特别放松,窗外的东西没有画得特别细,强调那种印象感。

时:前年我去了一趟秘鲁。所以看到您的《异域行——秘鲁系列》我有一种共鸣。遥远的南美在我们想象中是很神秘的,但是到了那里,你会发现人家也是在生活,那些电线杆、墙上的涂鸦、各种各样的标识牌就是他们生活的现实。他们的街道不是很新,但是房子的形状、结构、颜色,视觉感很丰富。您的构图很特别,细节的选取也特别有想法,完全看不出是一位中国画家画出来的。

杜大恺《异域行——秘鲁系列》纸本彩墨2013

杜:我在秘鲁待了好长时间,那个系列画的就是利马郊区,视觉元素比较丰富、多样化,虽然有的时候,破破烂烂、旧旧的墙画出来很有生活的细节,很耐看。

时:您画地中海这张为什么选取了黑白的水墨效果?

杜:这张画的是希腊,我用的是做西服里子的无纺布。这个材质的特点是只能一遍完成,不能反复。要是修改,或者画第二遍,画面就花了、失去控制了。我觉得这张画画出了我心目中的地中海地区那种阳光感。它的阳光很特殊,明丽但不刺眼,只有地中海有那样的感觉。我觉得这幅画黑白秩序完成得还好,挺难控制的。

杜大恺《梦回爱琴海》纸本彩墨2012

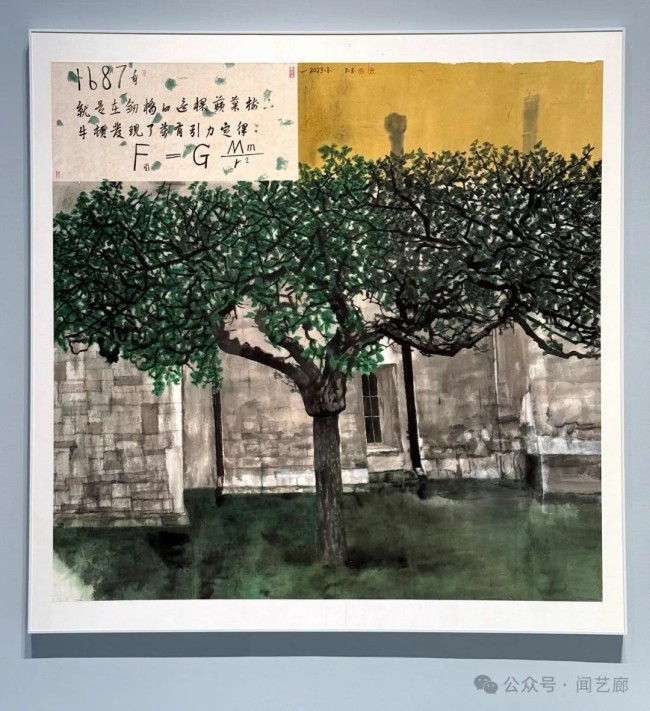

时:好看,而且您这张画呢,确实是您一直强调的那个方法:形状。那些形状的变化、结合的都特别好。另外,还有一幅画很吸引我,就是剑桥大学牛顿的那棵树,画面上您抄录了一段公式。我记得30年前我读研究生的时候,我跟您一起去做屏风,你还记得吗?去老韩那儿,坐公交车然后又走很远,我记得那会您设计的那堂屏风,就是一个数学的公式——一个三角形和一个圆锥形。

杜:那件屏风现在还有,就放在我家里,屏风的图形是麦克斯韦方程组(Maxwell's equations),用的是宇宙的概念。

杜大恺《牛顿在这棵苹果树下发现万有引力》纸本彩墨2023

时:对啊,我记得那个时候呢,我们看一些书,例如《时间简史》什么的,好像都是您启发我们去看的,还有房龙等等。

杜:最近我还重看了一遍《时间简史》,我觉仍然得特别有感受。

时:是的,其实现代艺术里有很多东西也是从这里来的。现代艺术里最早的一批艺术家是很理性的,相当于数学家的思维。

杜:对,我觉得影响这个世界存在的现实科学,超过了哲学,科学更直接,而且更有效。

四、风情万般

时:您画的那批东南亚、南亚的商贩、人物都很鲜活。比如这幅,她们虽然身着民族服装,但是处于生活状态下,不是摆拍的模特。还有边上的道具,纸箱上的文字又把我们带回现实的当下社会。

杜大恺《不丹拾忆》纸本彩墨2013

杜:我觉得他们的生活和中国有很多不同,风景不同,人也不同。刚才说的那幅画是不丹的人民,不丹那个国家很小,是全世界幸福指数最高的国家。我画了一批,题目叫:《不丹拾忆》,有好几十张,这次展览选了几幅。我们今天的少数民族题材过于强调服饰,缺乏现实元素,变成了一种异域风情。我画这些画的时候有意识的选取了他们在干活的场景,还原她们的现实生活,我画的是真实存在的人,这个我觉得很重要。每一个人都是一个独立的个体,当他或她处于行动中时会呈现千种风姿、万般风情。

时:展览里还有一部分人体速写,是您给学生上课时候画的吧?

杜:原来每年春秋都有人体课,我和学生一起画,人体我画的太多了,这个展览不适合展太多,就选了一部分。我对人物有比较深刻的理解,我觉得人物应该是艺术表现的主体。

时:您那批小幅人体画是用铅笔画的吧,我觉得和马蒂斯画的人体有一拼,很流畅,在变形的处理上游刃有余、收放自如。

杜:是吧。我特别喜欢木匠用的扁头的木工铅笔,它可以随着你的手劲儿画出粗细的变化,线条很有弹性。

时:看着画的很快,那一条条线几乎就没有停顿,实际上造型和美感都在您心里。我注意到您的一段文字描述了你用木工铅笔画画的细节:铅笔与纸接触的声音都会令人欣悦。铅芯快用尽需要再削一段的时刻,木皮与铅芯同时着纸,铅笔落在纸上的痕迹且断且续的感觉也有特殊的意味。

杜:嗯,哈哈。

清华艺博“杜大恺艺术展”现场

时:另外,展柜里还躺了一件长长的折页《天体浴场》,这幅画很值得探究。我想知道这件超长的册页画了多少个人?您画的时候是如何规划构图的?

杜:没数,挺多的,有几百个吧。这张画画了很久,每天画一点。没有预先的构图,一边儿画一边儿构图,我觉得这种方式画出来挺好的。

时:我有一种感觉,您这幅画里每一个细节单独放大,都是一幅画,就像罗丹的《思想者》,那其实只是《地狱之门》中的一个角色。

杜:嗯嗯,这也是画画的遗憾,太多值得画的还没顾上。

时:这幅折页后面一部分还没打开,太长了,柜子放不下,这也是中国长卷式构图的特点,不展卷就看不见,哈哈。

五、万物共生

时:我也跑了很多国家,每到一个地方,我都喜欢逛当地的市场,能看到许多没见过的食品、水果,都特别诱人、开眼界。看您的画,我觉得您肯定也有这个爱好。

杜:是的,每一个市场都有许多画画素材。有在马来西亚画的,也有在法国画的。法国超市好多这种小水萝卜,我买了,觉得好看,索性先画了再吃吧。这个是我在泰国,这些椰子摆成三角形,整齐地堆起来,很好看,有种精神意义,像个祭坛,所以这幅画我就用《椰祭》命名,在色彩、构图形式上强调祭祀的意识。三角形在形态的意义上可谓自然界的基本形,三角形稳定、向上,有一种丰满而崇高的精神指向。

杜大恺《椰祭》纸本彩墨2019

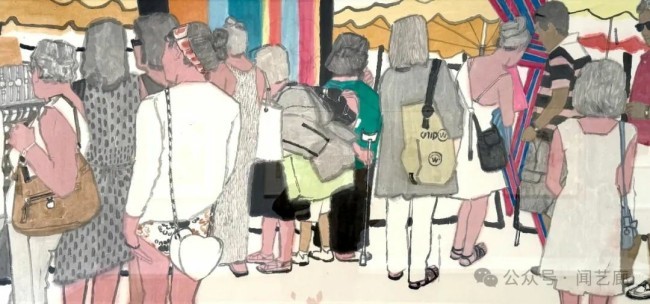

时:再看看那张画,那张的感觉我很喜欢。我有一种感觉就是老外的人群更好画,好看,服饰的变化比较多。

杜:这是法国普罗旺斯周围一个小城镇阿尔的集市。老外的服饰比较丰富,穿着也比较暴露,不那么拘泥,有生活的热情,所以这幅画的色彩用这个红色作为主调。

杜大恺《法国阿尔集市》纸本彩墨2011

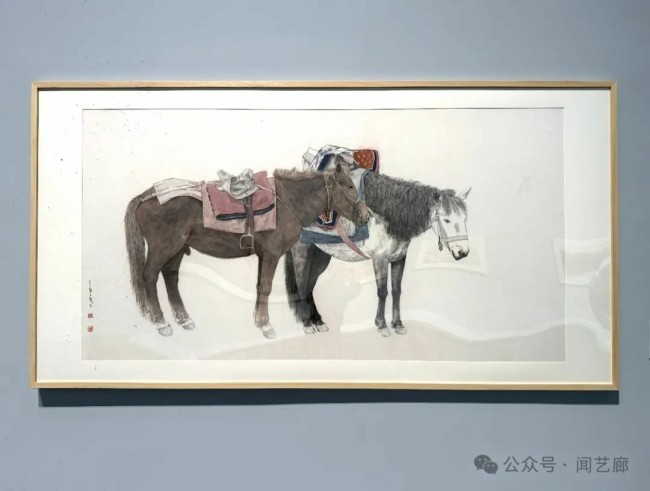

时:我看您的作品里还有一组画的马、画的牛,而且画的还特别大。

杜:我还有比这大的,在国家画院收藏,没借出来。那组作品是因为我画农村的风景、村庄,然后衍生出来和农村相关的这些牲畜。

时:您这些马和牛的作品我觉得表现上很有突破。长期以来,国画里的马、牛、驴都被一种格式圈住了,愿意去突破的画家很少见了。

杜:我比较强调个人的存在,也就是“我”,不重复古人,不重复他人,这就是“我”。古人、他人画过的东西,我想去画的话,我一定要画的和他们不一样,这是我自己的一个比较自觉的追求。

时:这些都是中国农村的景象吗?

杜:这幅画的是捷克的马。访问捷克时在山区里头遇到他们的马队,我拍了一些照片。

时:哦,这个马队也是服务游客的那种的?

杜:不是,是运输马队,很奇怪的,他们现在还保持着最传统的运输方式,这个地方也是捷克比较落后的区域,当时拍了一些片子,这个构图是我组合的。

杜大恺《马》纸本彩墨2013

六、抽象的逻辑

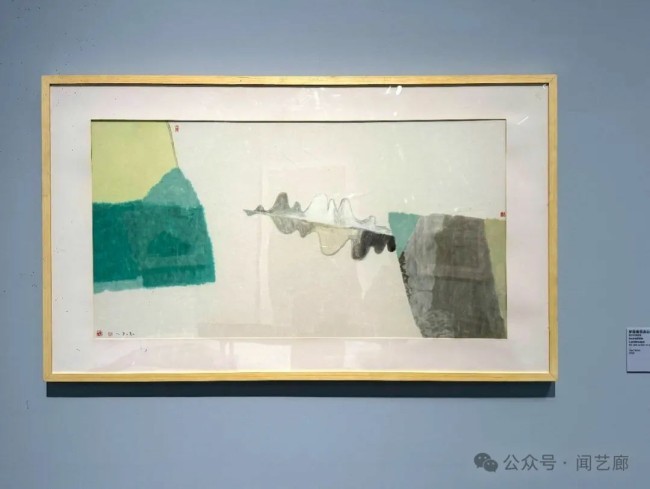

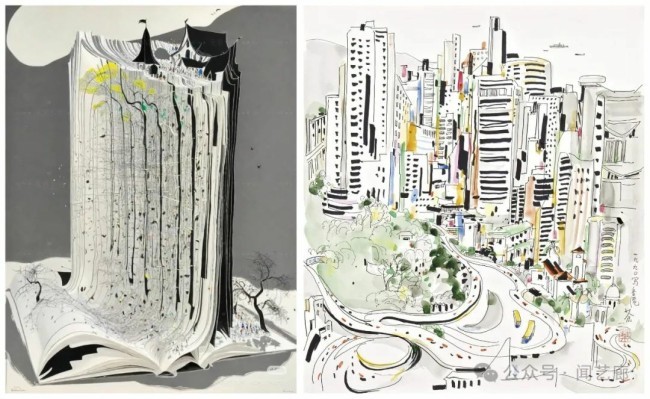

时:您的绘画语言中有一部分非常特别的造型和构图方式,暂且用“抽象”一词来指代它们。比如您的《梦里难觅此山水》,比如《为由碧水林影稀》、《黑屋幢幢呈遗响》、《爱尔兰系列之二》,还有那幅大的南瓜,我认为它们代表了您绘画中几个主要的抽象形式之实践。

杜大恺《梦里难觅此山水》纸本彩墨2008

杜:我觉得这个和我对抽象的理解有关系,抽象的东西我觉得是形成绘画基本结构逻辑的一个基础。你要选择画什么,这个画面怎么组织,画面这框架是抽象的,这个抽象画到最后都不能丢弃,这是绘画语言和形式的核心。当你去细读一张画的时候,要知道它背后的抽象框架在起什么作用。对这一点我是很自觉的,我也要维持这个画面形成的抽象结构,这样的画才有可读性。

时:确实,造型、线条、色彩、构图这些绘画中最根本的元素都是抽象的。抽象艺术就是强调将这些要素独立出来,去除要素的象形含义。我感觉到其实您可能,其实也完全可以走到纯抽象,但是呢,您又不愿意越过这条线,我想知道您是如何考虑的。

杜大恺《为由碧水林影稀》纸本彩墨2008

杜大恺《黑屋幢幢呈遗响》纸本彩墨2007

杜:我觉得不是我自己不愿意,而是很难,尤其是中国画,材料特性决定了中国画难以走向纯抽象。油画的材料更富有抽象特质,它的材料本身具备这个潜质,油画表现抽象多数都是它的颜料本身的物质性在对视觉起作用,中国画变成抽象以后太困难了,他这个颜料本身的物质性就没有了,都模糊了。模糊状态下的这种抽象,在视觉上没有历史感,没有那种复杂、激烈的视觉震荡。另外相对讲中国画比较抽象的东西,很容易走到文人画的境界中间去,这个是我自己比较警惕和回避的,那会返回到历史的重复中去了。

时:嗯嗯,您的提醒给了我一个全新的角度,非常有启发。

杜:比如《爱尔兰系列之二》那幅画,只有几个色块。按说不能成画的感觉,但是从结构主义角度看是可以成画的。另外,我在色块之外还表现了一些建筑和结构的细节,就比单纯的抽象色块更有看头,也更富于意义。

时:是的,而且这幅画您没有签名,只是加了一枚印章,语言上就更加有趣味了。

杜:没签名因为不搭嘛。我在绘画追求中比较倾向于现代艺术,关注现代艺术动向。

杜大恺《爱尔兰系列之二》纸本彩墨2013

时:我还注意到那幅大《南瓜》,您为什么要在它的背景上加几个几何色块?

杜:我始终喜欢画南瓜,以前画的有点写意。这张是我为了这个展览画的,形式上相对现代。我把这些最平常的、很小的农产品,用一个放大尺度的方式重新认识它,选择一个当代性方式去表现。

杜大恺《南瓜》纸本彩墨2024

七、画材的突破

时:宣纸那种洇墨的视觉感已经成为大众传媒里识别中国画的标签,但您画中的技法和塑造感似乎并不想强调这些。

杜:我的许多画是用云龙宣画的,我的方法不适合用生宣。我非常重视纸的选择,曾经选了很多纸做试验,最后确定用云龙宣,它的韧性好,可以反复画。另外它不吸墨,颜色呈现的饱和度比较好,适合我这种画法。

清华艺博“杜大恺艺术展”现场

时:有些宣纸画遍数多了就画死了。

杜:这个纸没问题,它的纤维比较结实,还可以厚塑,画得厚一点也可以。我的笔墨一直不是很中国化的,我是用我画水彩、水粉的方式在画今天的水墨,所以我用的纸张什么都是我自己选择的。

时:您的色彩也与传统中国画有很大差别。

杜:传统的中国画重视墨色和线,色彩上有自己的一套系统,但整体上色彩的纯度不高,鲜艳度比较低。这和中国画的颜色是矿物质颜料有关,所以我想画很艳丽的颜色,但颜料不匹配,所以我后来选用了日本的樱花牌水粉色。

杜大恺《樱花》纸本彩墨

时:中国画的颜料确实品种少,石青、石绿、胭脂、藤黄和今天的颜料比更加偏灰。其实油画颜料也一样,印象派以后的色彩之所以非常亮,具有高饱和度,都是因为化学工业的进展,工业颜料比过去的矿物、植物颜料更加鲜艳。另外呢,油画颜料还有一些单独的亮色系统,这些颜料只能一支一支买,没有整套的,那些颜色是调不出来。

杜:传统中国画颜料和传统画法是一个系统,重复使用传统中国画的语言时,这些色彩没有疑问很顺手。但如果追求现代味道时,中国画颜料就体现不出优势了。我之所以选择日本的樱花牌颜色,第一是它的覆盖性比较强,适合画多遍;第二是它的颜色的品类比较多,68种颜色,它的色彩饱和度也符合我的画法。比如我在《留得残荷听雨声》,以及《欧洲写生系列》、《人体系列》所用的色彩,那种鲜艳度、丰富性以及微妙的变化,这些都不是传统中国画颜料的长处。

杜大恺《留得残荷听雨声》纸本彩墨2019

清华艺博“杜大恺艺术展”现场

八、AI与未来的艺术

时:您刚才问美国的当代艺术,其实我觉得全世界似乎都在“现代艺术的陷阱”中跳不出来。

杜:我觉得这是一个很大的遗憾,这个现在艺术几乎没有理论了,我本来想编一套上世纪70年代以后世界艺术的有价值的理论丛书。但后来打消这个念头了,缺乏一个理想、清晰的脉络。

时:是啊,一个呢,可能时间上比较近,看不清,所以当我们参观世界上最重要的现当代艺术博物馆时,最让我们感动的还是1990年之前100多年间的现代艺术作品,确实经典。另外一个呢,可能是因为艺术史的局限性,艺术的教育从重复古人变成了对现代艺术的反复重复。

杜:也许AI会逼迫我们思考艺术的未来。这个时代科学技术的进步,对我们生存现实的影响很大,目前来看,现在有了一个AI这个东西,我们不知道这个会带来什么!现在好像比较乐观的看,就是艺术不能被AI代替。但是我觉得它对社会产生那么大的影响,也一定会对艺术带来冲击,至于这个冲击是什么,我觉得我们现在还看不到。

时:杜老师您很时尚啊,都这么关注AI了。是的。我们今天在手机里看到了很多图片、视频、声音,都是AI做的,比如社交媒体里有许多AI仿制的吴冠中风格先生的画,从专业角度看,完全曲解了吴先生的意境,吴先生的画的格调很高,不是特别的专业的朋友欣赏起来是有距离感的。但因为AI把吴先生的格调降低了,恰好适合非专业观众的审美,吸引了海量的粉丝,大家觉得,哎呀,这个吴冠中画风真好看!好的一面呢,吴先生借着这个劲儿,又被宣传了一把;不好的一面呢,就是吴先生如果是看到了会被气坏的。

杜:被庸俗化了。吴先生那脾气如果看到肯定气坏了。所以AI在图像和绘画领域,对未来真的是一个很大的挑战。而且未来艺术的综合性,我觉得是一个趋势。将来我们现在这种单纯的绘画的方式可能会改变。也许不同媒介综合使用会形成一种说平面不平面、说立体不立体,空间意识完全都不一样的艺术。

左:AI创作(来自网络)右:吴冠中油画

左:AI创作(来自网络)右:吴冠中速写

时:本来我准备了一个问题,就是想跟您聊这个形式和观念,刚才您一聊AI,我发现我准备的问题已经过时了。

杜:其实未来要聊的就是新的世界的这种审美变化,我觉得改变的幅度可能特别大,将来这些都有不可预测性。

时:最后一个话题,您认为未来的艺术往哪走,未来的艺术教育往哪走?

杜:未来艺术我觉得没有方向的。我不知道中国的中国画未来在哪里,就是像吴冠中先生,他自己有希望油画民族化、实现中国画现代化的理想,我觉得这个理想在今天还是中国艺术的目标。

中国艺术教育的问题仍然是太像了。中国艺术院校的规模、数量,可能是全世界最大的了,但都是同一个模式。教学方法没有突破上世纪90年代那种感觉,没多大变化。这是一个比较惰性的状态,我觉得应该要改变,不符合今天艺术多元的状态。将来随着AI技术的普及,我觉得社会对有个性艺术存在的呼声会更强,而且改变速率也会快一点,也许AI会逼出一些有特色的杰出艺术家的。

画展现场摄于2025年3月6日

(文/时向东,旅美艺术家,艺术史研究者,美术学博士,曾受教于袁运甫、杜大恺、刘巨德、王玉良等著名艺术家,2025年4月5日整理定稿于纽约长岛;来源:闻艺廊)

艺术家简介

杜大恺,清华大学首批文科资深教授、博士生导师,国家画院公共艺术院院长,清华大学张仃艺术研究中心主任,清华大学书法研究所所长。