创作感受

在我的水墨创作历程中,始终怀揣着对传统文化与现代艺术融合的探索热情。

从创作理念层面,我认为艺术不应受限于既定的边界。传统文人画的审美体系固然有其深远价值,但也需要通过新的方式去突破与发展,由此我开启了这场精妙的“文化褶皱实验”。我尝试将民间年画、戏曲造型的稚拙与西方现代艺术的诡谲相融合,以“怪异”撕裂传统文人画的审美茧房,为观者呈现一个全新的视觉空间。

在艺术手法上,我注重对民间艺术的创造性转化。对于民间艺术,我采用的是“幻觉处理”与“碎片化挪用”。例如在《功夫Ⅲ》中对木版年画门神轮廓的变形,在《影系列》中对皮影镂空技法的解构。这种“陌生化”处理,在保留民间艺术原始生命力的同时,注入当代艺术的游戏性,让传统元素焕发出新的活力。

天籁之1198×98cm纸本水墨2016

在突破传统审美过程中,水墨语言的精髓于我而言是不可或缺的。我在作品中通过细线勾勒与水墨泼染,营造出“虚实相生”的张力,延续文人画“写心”内核,并叠加“阴湿气”与“魔幻色彩”,创造出属于70后的精神图景。

关于“无主题性”,我在创作中刻意保留这种模糊性。因为在我看来,这不仅能带来丰富的内涵,更是当代水墨突破语言边界的尝试,它引发对水墨艺术本质的思考。

我的创作是在传统与现代、东方与西方的碰撞中寻找平衡,捕捉文化褶皱中的“异质性”火花,以斑斓的笔墨探寻艺术那“言而未尽的意味”。

(文/张卫)

天籁之2198×98cm纸本水墨2016

张卫对民间艺术的汲取并非简单模仿,而是通过“幻觉处理”与“碎片化挪用”实现创造性转化。木版年画的门神轮廓在《功夫Ⅲ》中化作扭曲的肢体语言,皮影的镂空技法被解构成《影系列》中若隐若现的神秘图腾。这种对民间造型的“陌生化”处理,既保留了稚拙的原始生命力,又注入了当代艺术的游戏性。正如邵大箴所言,张卫的图像“信手拈来,未经刻意推敲”,却以“温和的荒诞”消解了西方超现实主义的压迫感。

在突破传统审美的过程中,张卫并未全然抛弃水墨语言的精髓。其细线勾勒的工笔技法与水墨泼染的氤氲效果,在《天空之门》等作品中形成“虚实相生”的张力。这种对传统笔墨的现代性改造,既延续了文人画“写心”的内核,又通过“阴湿气”与“魔幻色彩”的叠加,创造出属于70后的精神图景。孙克指出,张卫的探索“丰富了未来中国画的发展道路”,其意义不在于颠覆,而在于在传统褶皱中拓出新境。

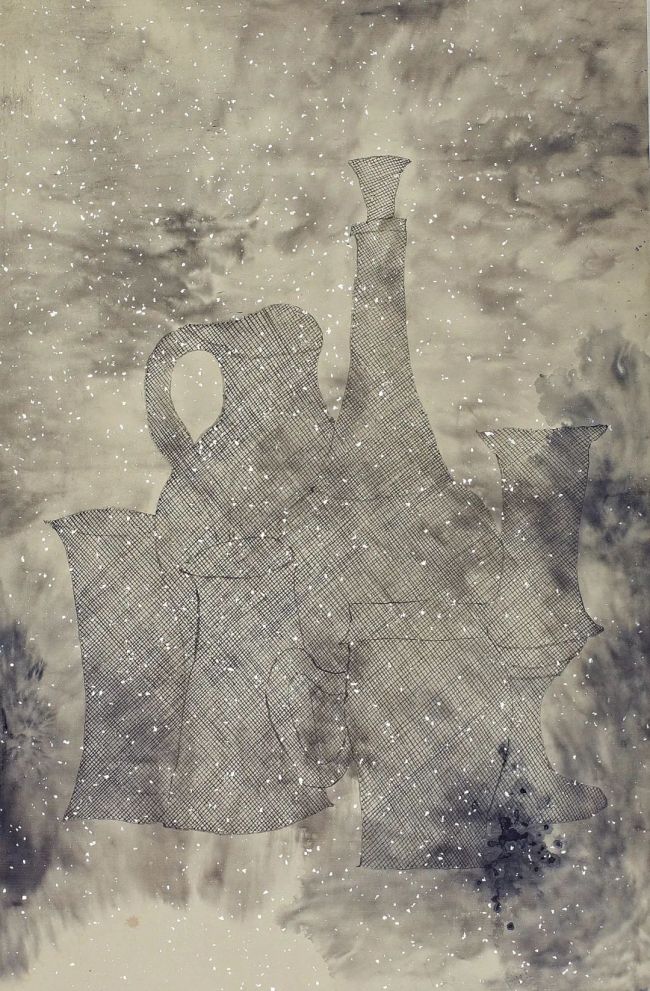

向莫兰迪致敬之5 纸本水墨 66x44CM 2015

张卫的“无主题性”引发了关于水墨艺术本质的激烈讨论。尚辉认为,这种不确定性恰恰赋予作品“内涵的丰富性”,与70后群体的成长经验密切相关;而梁江则惊叹于其“模糊性方法”带来的解读困境,认为这正是当代水墨突破语言边界的尝试。这种争议本质上是传统与现代、东方与西方艺术话语的碰撞,张卫以“折中模板”的姿态,为观众提供了多维度的思考路径。

张卫的水墨世界犹如一座文化熔炉,熔铸着民间野性、戏曲诡谲与现代观念。他的创作证明:真正的艺术创新不在于对传统的彻底反叛,而在于在文化褶皱中捕捉转瞬即逝的“异质性”火花。当邵大箴感叹“西方人难以理解中国画的形式美感与观念的共生”时,张卫已用斑斓的笔墨给出了东方智慧的答案——艺术的意义,或许正在于那些“言而未尽的意味”。

向莫兰迪致敬之10 纸本水墨 66x44CM 2015

荧Ⅱ之4 张卫

顺德糖厂 张卫

(来源:南通市文联)

画家简介

张卫

1971年11月生于江苏海安

1994年毕业于南通师专美术系

2002年结业于南京艺术学院美术学院中国画研究生班

2008年毕业于苏州大学艺术学院,获硕士学位

现为中国美术家协会会员、农工党江苏省委文化工作委员会主任、江苏省中国画学会常务理事、江苏省美术家协会理事、南通市政协常委、南通市美术家协会主席、南通大学艺术学院院长、教授、一级美术师。2006年被江苏省文联评为江苏省优秀青年国画家。曾在中国美术馆、中国国家画院、今日美术馆等机构举办个人画展。