“时雨澍生万物”。澍雨兼有及时雨和暴雨之意,前者代表了滋润与萌发,正适合春夏间的万物生长,无论“澍雨朝浥道,流云豁轻阴”中的疏朗,还是“习习晨风动,澍雨润禾苗”中的希冀,都蕴含勃勃生机;后者代表了磅礴与畅快,无论是“举杯掷地霹雳从,澍雨一日声如硔”里的声势,还是“蒸云满乾坤,澍雨倾江湖”里的壮阔,都映射出写意的酣畅抒怀。

因此,当阴澍雨个展以“澍雨”为题,便不仅是一次同名个展,而是从澍雨之名出发,暗含了写意精神的特质以及他润物无声的性格自况。

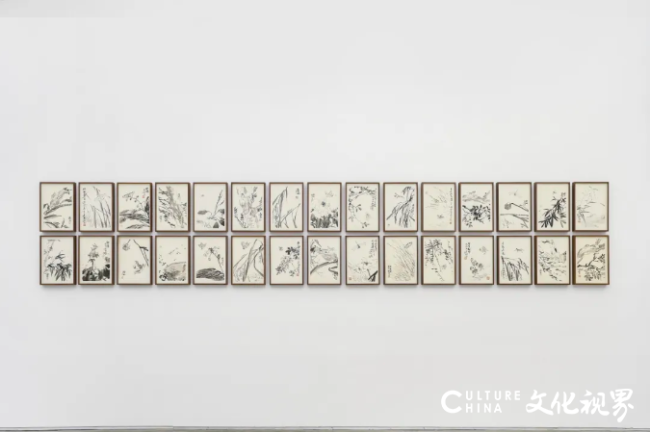

澍雨——阴澍雨水墨作品展展览现场

当代图式不断更迭、观念创新层出不穷,在这样的时代背景下,写意花鸟的变与不变,便成为这一画科的命运写照。写意背后的“意”如何构成,该怎样表达?这份“意”背后,承载着修养、思考和情感,是一个完整而鲜活的人。是以,我们通过阴澍雨的创作,重新思考写意花鸟背后的意与人。对于艺术家和观者来说,这既是一道门槛,也是一个契机。

写意背后的“人”

陈奕名:以“澍雨”为题在当代空间呈现个展,正如策展人于洋老师所说“弥合与跨越了新旧执念,因为毕竟经典艺术表达与时代精神相融,才能指向经久与永恒”。对于写意花鸟这一经典领域,您如何看待自己所处的创作阶段,又有哪些心得?

阴澍雨:从事传统写意创作的艺术家,也许到六十岁,艺术语言、风格面貌才会真正成熟。我现在还没有到六十岁,近几年的作品或许仅可做到“词能达意”,在既有表现语言的基础上,让“意”顺着笔墨流淌的过程更加顺畅。随着年龄的增长,对艺术的思考和理解更加充分、阅历更加丰富、艺术道路和用功方向更加明确,都会让这种顺畅显得更饱满。

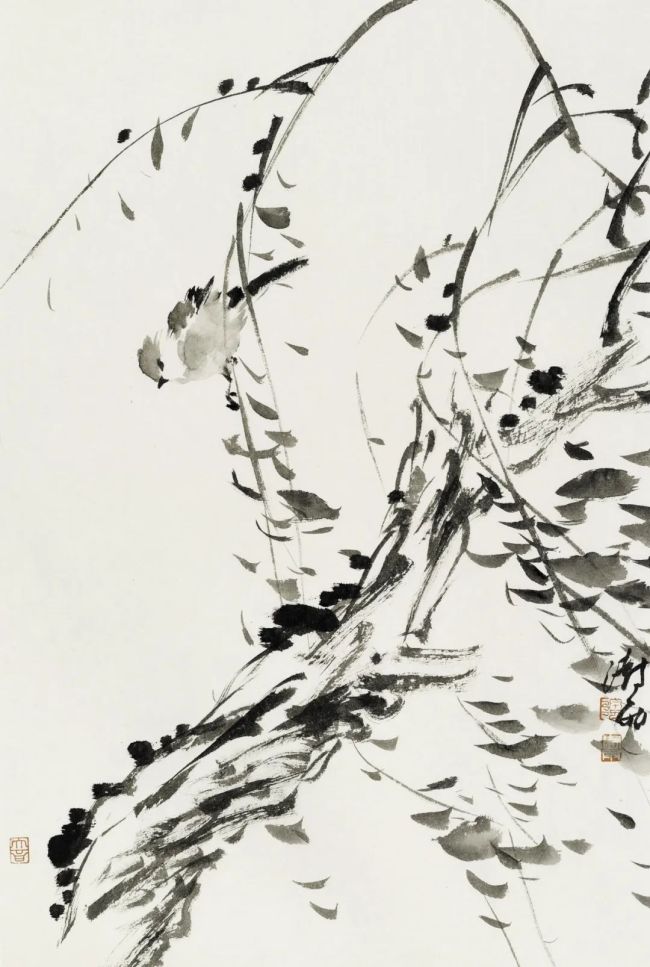

阴澍雨翠羽,纸本水墨,68×46cm

陈奕名:借此机会我想聊聊写意花鸟,我们当代观者应该如何理解这一传统题材?在当代图示、观念日益丰富的情况下,我们应该从哪些角度去认识写意花鸟?

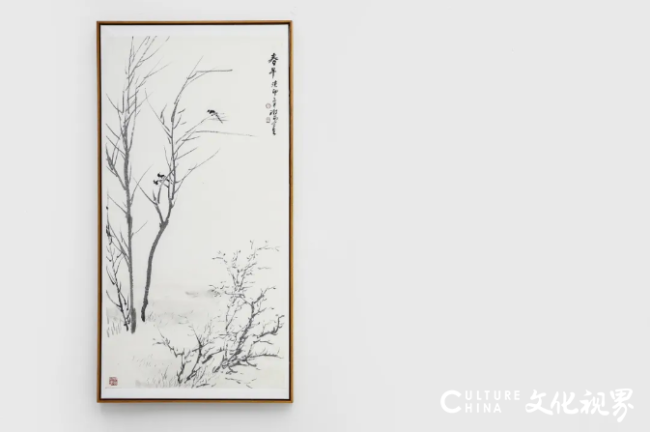

阴澍雨:传统写意花鸟中所表现的,无外乎是对自然情态和生命的表现。创作者在描绘客观物象时,需要对其物理结构有细致地观察,再现与刻画,总结与凝练,这需要多年对花卉、草虫、禽鸟的学习和积累。

阴澍雨惊风,纸本设色,270×145cm

重要的是创作者本身对生命寄寓与绘画对象的主客观结合,通过绘画来表达自己的情感和状态,将喜怒哀乐蕴含在笔墨中,达到精神的释放。对媒材的掌握很重要,比如毛笔和宣纸等。对柔软有弹性的毛笔和不同宣纸的媒材性能有深入理解,在生宣上水墨会迅速渗透晕散,在熟宣上又会感觉到水墨的流动。如果不够熟悉这些特性,用水墨媒材创作时的主要精力就会放在如何控制上,就无法达到写意的状态。现在我能掌握不同纸张的性能,做到胸中有数,根据媒材特质实现我想要的笔墨效果。

对材料、自然和自我的认识交融于水墨,技巧是基础,内容是灵魂。如果让观者觉得空泛,就是引申意、画外意背后的积淀不够,归根结底还是“人”本身的因素。

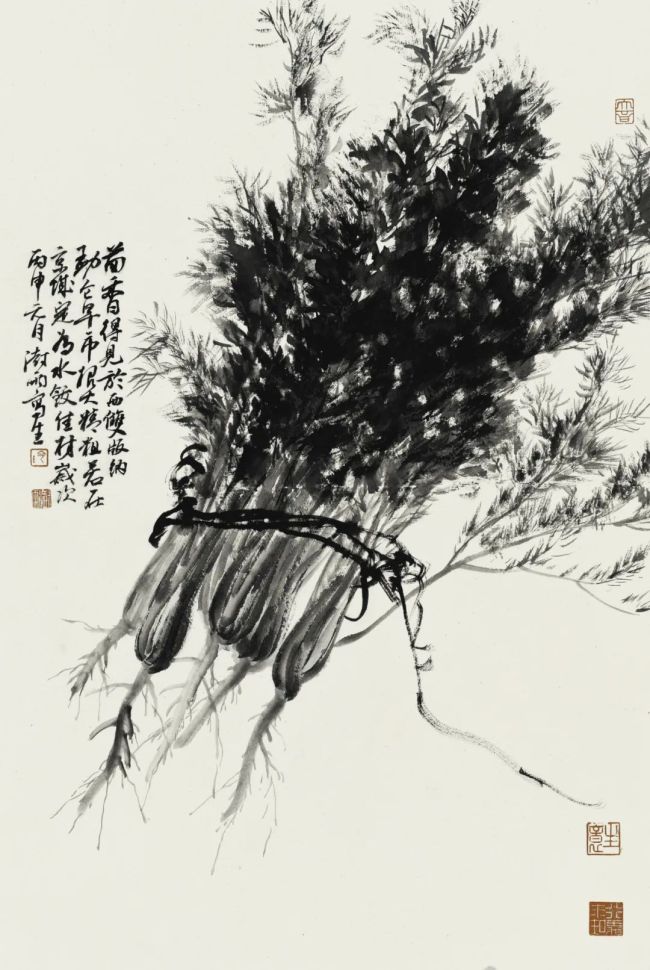

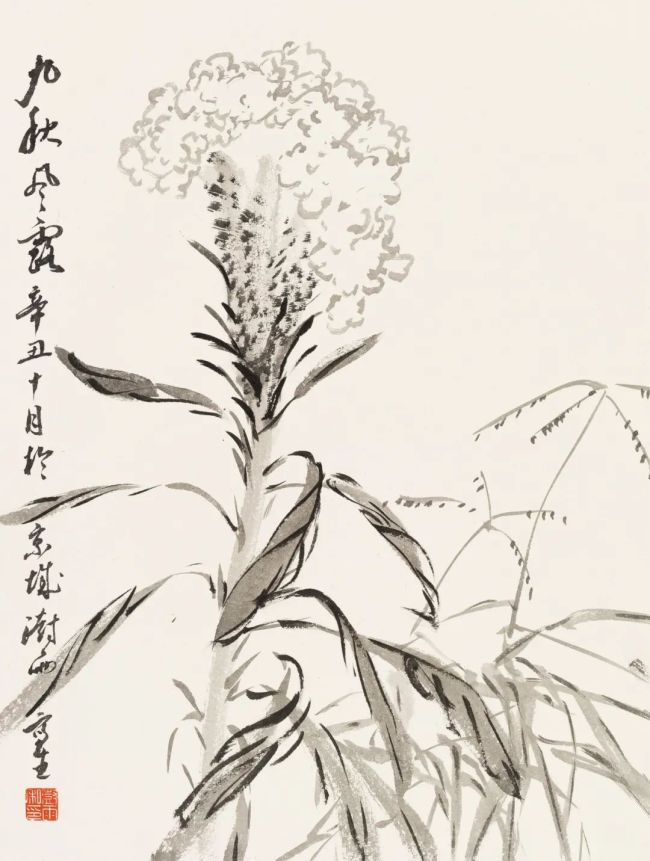

阴澍雨茴香,纸本水墨,69×46cm

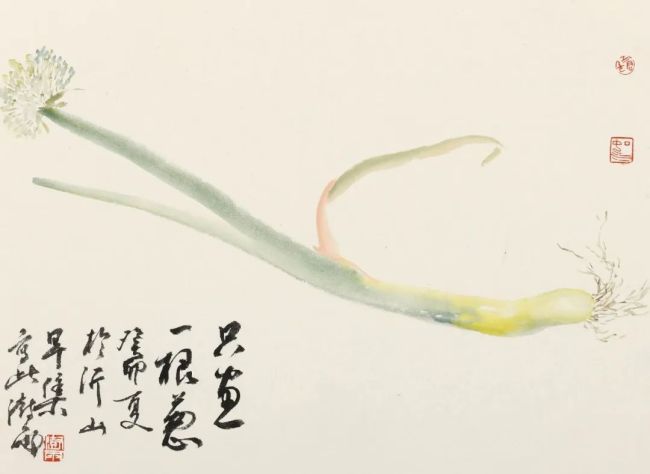

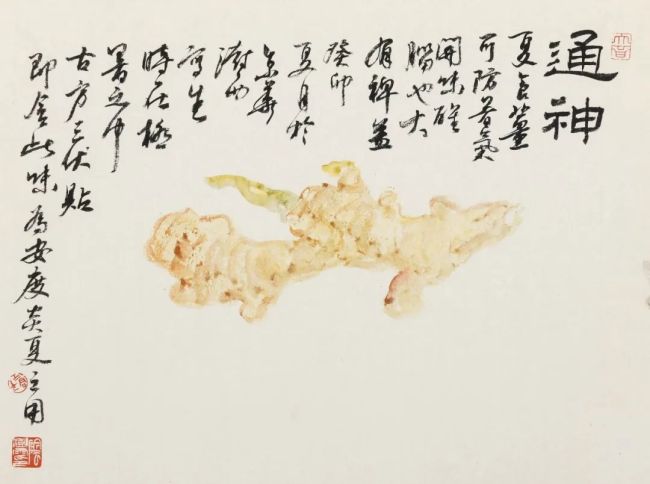

陈奕名:先从题材入手,我注意到您画了很多北方的蔬果,这在传统题材中并不多见,尤其是其中特有的质朴气息,跟文人画中的感觉形成对比。对这类题材的偏好,和您个人经历以及体验有哪些关联呢?

阴澍雨:在题材方面,一般来说,传统文人画以江南风物为主。而我是北方人,我记忆深处是麦收季节金黄的麦浪,所以我的画中,北方秋天的题材比较多。我小时候暑假很短,但到秋收时会放秋假,农村的孩子要回家干农活。而如今在忙碌的城市奔波,那种炙热、浓烈的田园生活与我越来越远,只留存在记忆中,现在我画的这些北方蔬果,同样寄托着我心中的故园。

阴澍雨鲜气6,纸本设色,34×45cm

艺术家不可避免受到地域的影响,我曾在北方瓷都唐山上学,接触很多手工艺,16岁开始画青花、粉彩,这让我专注于手上的“事”,让那时的我觉得自己是个手艺人,也培养了自己的专注力和意志品质。在杭州中国美院,又感受到江南文人的传统,像无声的雨丝一样浸润着我,也养成对中国画传统笔墨的深刻认识。在中央美术学院时,从写意花鸟的专业角度越来越“专”、着眼点越来越“细”,但心境和视野却越来越开放,专注于笔墨这件“小”事,看到的却是大的世界。

古老题材的当代性

陈奕名:您提到“当代性”,然而写意花鸟是个亘古不变的题材,能否就传统题材如何表达当代性,以及如何创新的问题上,谈谈您的观点?

阴澍雨:身处当代的社会环境,面对丰富的图像资源,从事“小”领域的艺术创作,如何与时代发生关联,与普遍的人的精神情感发生关联?最初,我觉得局限性特别大,我既然是个画家,为什么要强调自己中国画家、写意花鸟画家的身份呢?逐步放下这些身份符号后,在一个精微的领域足够深入,自然能拓展为代表这个时代的画家和学者。

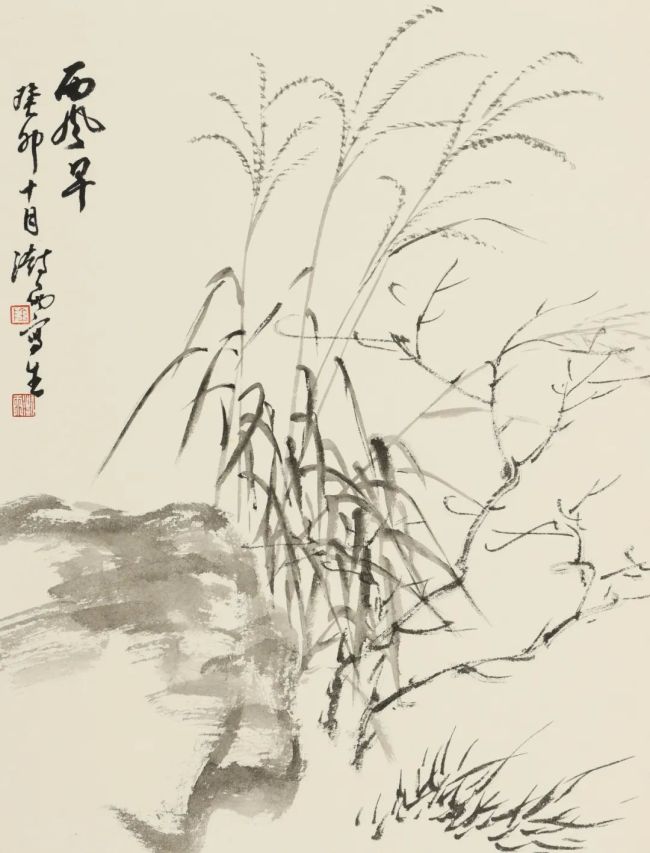

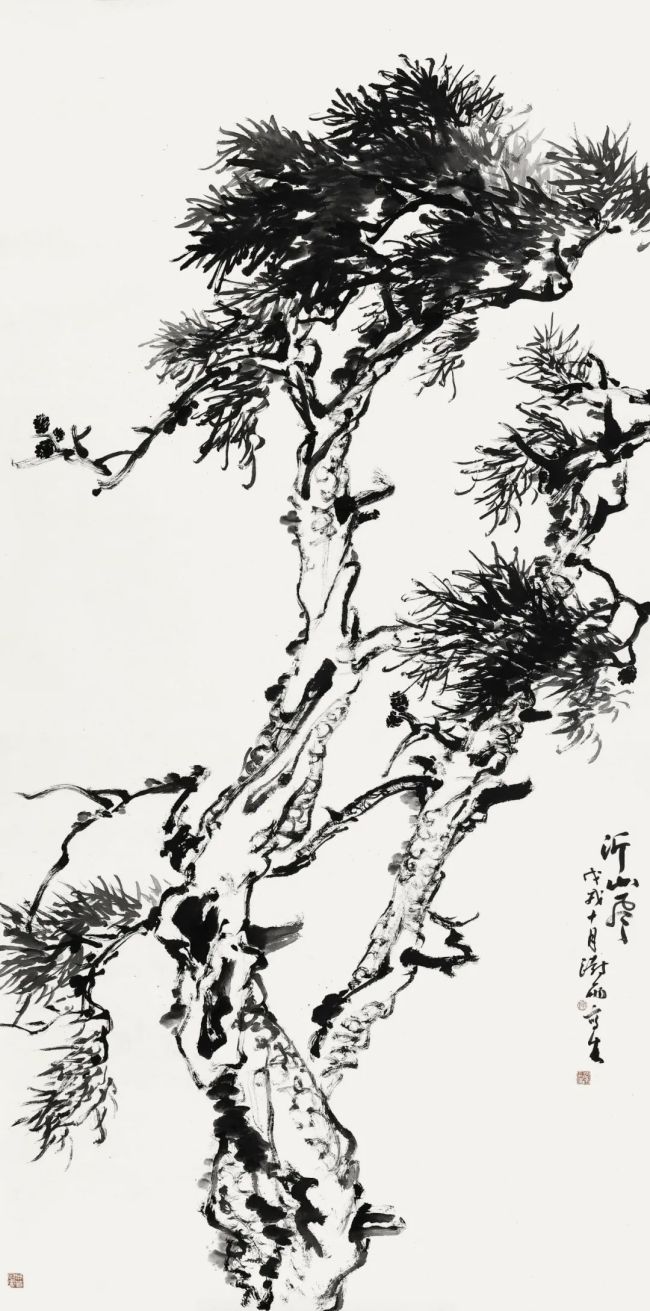

阴澍雨秋到沂山,纸本水墨,44×33cm

我并不是保守,而是内心最原初的情怀,无法改变。从传统中出新是最难的,面对上千年的中国画传统,我能得点皮毛,甚至能触及一点核心就很难得了。形式上的出新很容易,画兰花“一笔长,两笔短,三笔出凤眼”,如今我们觉得口诀太教条,可如果不具备这个基础,怎么画都是“创新”,但这种门外汉式的创新没有意义,在传统基础上的拓展才有价值。比如我15岁的时候画荷花,25岁、35岁甚至终老的时候仍然在画荷花,花没有变,变的是落笔的那个人的心境。形式和题材上的“新”不重要,重要的是艺术家自我的认识和创新。

澍雨——阴澍雨水墨作品展展览现场

快节奏的生活,容易让我们太过关注表面的视觉样式,而忘却传统背后的意趣和意境。实际上,视觉形式非常有限,传统艺术讲“久视神明”才是上品,它不是创造刺激神经的视觉体验,而是让人进入画面之中,品读和体味画面和笔墨背后的“意”。因此,我们可以摆脱那种传统图示的焦虑,作为生活在当代的人,有着当代人的情感,笔墨自然会穿越时空、表达当代精神,我们并不是在重复艺术史上已经出现过的图示,而是在表达当代人对传统题材的再认识。

阴澍雨秋到沂山,纸本水墨,44×33cm

陈奕名:您刚才提到自己从事写意花鸟这一精微领域的创作,我联想到潘天寿先生把中国画教育按照人物、山水、花鸟来分科,这种按照题材分科的方法有助于深入,如今也引发分科方法上的争论,对照如今的艺术发展阶段和创作要求,您如何看待中国画的分科方法和教育方式呢?

阴澍雨:潘天寿先生把中国画教学按照人物、山水、花鸟进行分科是科学合理的,尤其在当时,很多人为了表现社会生活而去画人物,他为了能改变传统绘画中山水、花鸟后继乏人的情况,从这个角度说已经很伟大。如今有人提及分科的弊端,认为抹杀了中国画的共性规律。但我觉得在学院教育中延续这种方式仍然合理,历代绘画中专事某一科的画家很多,花鸟内部的分科都会细化为蔬果、翎毛、草虫等等,从历史背景看,以题材作为分科无可厚非。

澍雨——阴澍雨水墨作品展展览现场

只不过我们在艺术教育和艺术发展中,对创作者提出了新的要求:首先是对造型能力,不能拘泥于单一题材而平步江湖,分科教育是切入点,要有跨学科的技巧和能力,路要宽一些;更重要的是对艺术家精神性和思想性的要求,从整体上建构自己的知识系统,做今天的人,做今天的文化人,做今天有情感、良知和责任心的文化人,这样才能延续文脉,创作出更好的作品。

阴澍雨鲜气13,纸本设色,34×45cm

陈奕名:这就回到写意本身的“意”,就是您反复强调的“人”,题材作为切入点,艺术底层的有温度有思想的人才最重要。

阴澍雨:生活在今天,如果你对外部世界很冷淡,就很难有热情去写意。“意”来源于丰沛的情感,把人性当中充满光芒的美善,反映到艺术当中,只有具备这些品格,才有表达的可能。如果没有真诚的情感,就是修饰和矫情,也许有短期的受众,但毕竟失之浅薄。真正深刻的艺术,都能穿越时空,有打动古今中外的人的普遍情感。

所以情感是第一前提,而写意还需要足够的学识和修养。无论是艺术知识,还是人文素养,都需要潜心读书、交游、思考、表达……综合在一起,构成艺术的厚度。我们无法对艺术家提出量化指标,而这个“厚度”又是可以从作品中体会到的。

阴澍雨鲜气11,纸本设色,34×45cm

陈奕名:厚重的情感和修养是写意画的重要维度,那又如何通过写意花鸟来表达时代命题呢?我们通常会认为观念艺术有更当代的问题意识,写意花鸟又如何面对这样的挑战呢?

阴澍雨:我并不排斥当代的观念艺术,那有另一种严谨和高度,但写意是一个“粘”在手头上的门类,需要由心到手,并诉诸笔墨的表达,古代绘画中也有代笔现象,大多限于“工虫”,而真正写意的部分无法被替代,绘画背后的人,是无法取代的核心与关键,那才是写意画最重要的部分。

澍雨——阴澍雨水墨作品展展览现场

写意花鸟有清晰的脉络和明确的传承,它有着不变的部分,包括刚才我们提到的:学养、情感和书写性的表达方式;也有些在改变——生活在不同时代背景下鲜活的人。个人对生活的敏感,传达出个性化的生命体验,又通过艺术转化成普遍的共鸣,打动更多人。举个例子,我们看写意梅花,元代王冕“不要人夸好颜色,只留清气满乾坤”,这张画在很多人印象中是勾的白梅,其实是用墨色点出花瓣,其中清气流动,用的是墨梅的淡墨痕,来传递花朵与枝干之间清透、纯净的气息。而关山月先生画红梅,“待到山花烂漫时,她在丛中笑”,这种革命浪漫主义精神就是新的时代气象。

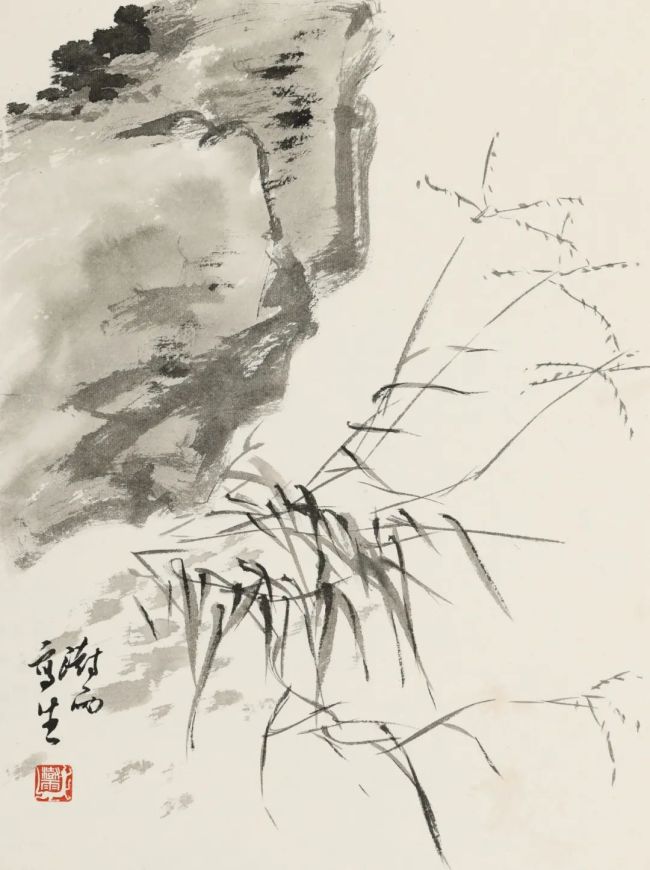

阴澍雨密云写生集26,纸本水墨,46×34cm

今天我们要怎样画,这是要思考的。可以画积极向上的、充满希望的意境,也可以表现清冷孤高的品格,或者选择批判现实的,也可以表达人性光辉,抑或力求前卫和超越现实,也可能推崇复古、让传统形态不至于丢失……每个人有自己的选择,关键是真实。

我们能为今天留下哪些属于这个时代的作品,恐怕只能交给时间。我不喜欢矫饰,肯定要进行真实地表达。我相信艺术有教化、寄寓等功能,要表现人性的美善、对美好生活的向往。如果把历代艺术家放在历史语境中来看,艺术与人类文明进程同步,甚至走在前边,这就是艺术的伟大之处。

序列和递进

陈奕名:我注意到您很多系列作品跟写生相关,写生过程中的花鸟情态应该有很强的地域特征,您是如何表达这种特点呢?

阴澍雨:不同系列的写生作品的确与我写生的地域相关。比如我去库布齐沙漠,对我来说,那里的植物是另一种生命景象,我并不熟悉,叶子都是针形、枝干很细,开出细密的花朵,当我身处其中,就产生不同的感受,也有新的表达愿望。这时,基础的艺术语言储备可能面临不足,就要想新办法来表现,于是展开新的思考、写生、观察。

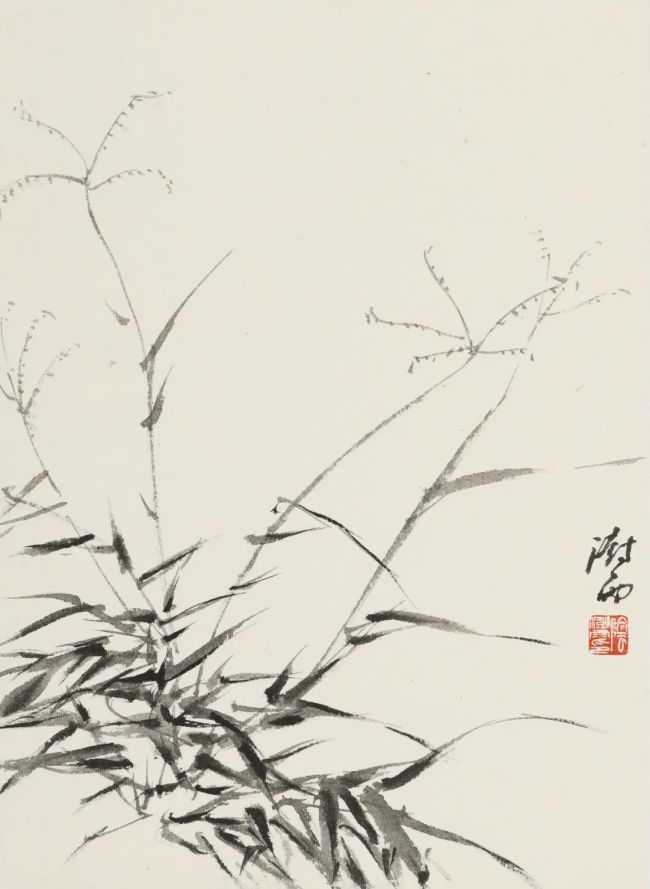

阴澍雨密云写生集4,纸本水墨,34×46cm

把场景转向西双版纳,又会呈现出不同的生命样态,也许我画得还不够成功,用水墨折枝的方法,多彩的西双版纳在我笔下显得“黯淡”了,但那就是我内心的流露,是真实的。最近几年,我还连续每年秋天在枣庄画石榴,浓烈的黄叶、红果,还有细雨、骄阳。

在不同地方的观察、体验、思考和创作形成不同系列。再结合传统的花鸟题材,我会一以贯之地延续,并在不同时期加入新的方法,不断深入递进。

阴澍雨秋到沂山,纸本水墨,44×33cm

陈奕名:这也打破了我们的刻板印象,认为写意花鸟、山水这些传统题材很难求变。实际上,通过写生和不同的思考过程,也可以有很大的自我表达空间。我们也可以借这种方式来重新思考艺术那个永恒的命题:传统与创新。

阴澍雨:对传统的不断钻研、在不同地域的写生和创作,构成了我整体创作的两种类型。

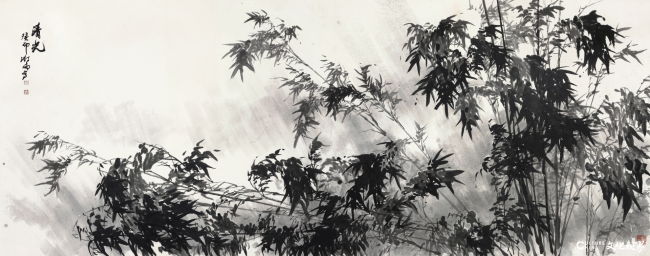

阴澍雨清光,纸本水墨,144×367cm

梅兰竹菊当然是传统题材,但也要有自己的东西,比如同样画竹,我有一张作品《清光》,是含雨的小竹叶,灵感就来自在山东临朐山间的竹子,当时在山间行走,感受到这种小竹叶的清透,尤其是雨后,光影在竹叶和水滴间是别样的透亮,不像南方的竹子那样粗壮茂密。于是便画了《细雨西山路》,后来延伸出很多大幅面、小竹叶的系列作品,跟传统的竹子形态有明显区别。还有我常画的石榴,传统中国画中的石榴常常作为清供,是折枝蔬果题材,但我把整棵树作为肖像,古树间挂着红色果实,这样就跟历代绘画中作为折枝的石榴产生区别。

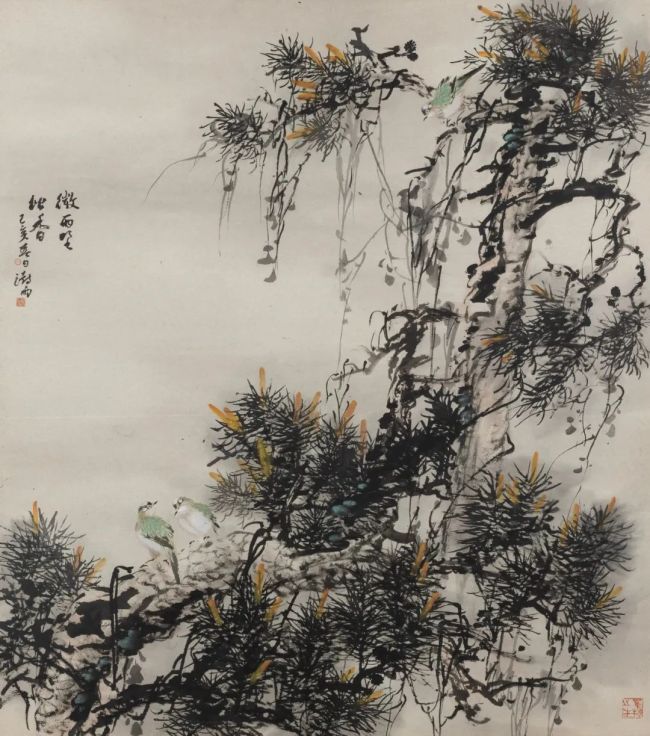

阴澍雨丹华,纸本设色,238×198cm

延续传统的文脉,再加入这个时代个性化的内容,这是我理解的传承与创新。在艺术创作中,再不着边际的人,也会讲到自己从传统中汲取到什么;再泥古不化的人,也会谈论自己有哪些创新的部分。我们既不能没有根基,也不能缺乏创造,只是在具体实践过程中表现不同。

我不能说自己有很多艺术创造,艺术不是靠说出来的。从观者角度分为显性和隐性两部分,显性的是表现方式的变化,隐性的是绘画者的状态。同样是画竹,题材也许千年未变,但竹叶的组合关系和作者内心又有变化,在既有文脉基础上的个性抒发。还是那句话,不要矫饰,真诚表达自己就好。

开放的笔墨

陈奕名:提到传统中国画,我们绕不过去的一个概念就是“笔墨”,也因此产生诸多解释和争议,您又是如何看待中国画的笔墨问题呢?

阴澍雨:我倾向于认为笔墨是基于材料和技法的精神性表达。当年吴冠中先生说“笔墨等于零”,其实是对的,他指的是脱离实际对象和情感的、空泛的笔墨。我们应该把笔墨看作综合的、兼有形式基础和精神指向的语言。

站在传统中国画的角度,中国画就是笔墨二字,因为笔墨已经从形式到精神都融入画面中,它既有独立的审美价值,又赋予绘画对象以生命,对自然情态的表现蕴含着中国哲学里“格物”的概念,因而笔墨又是通达开放的。

阴澍雨微雨,纸本水墨,217×192cm

陈奕名:从笔墨入手,我们又可以进入中国画“以书入画”的传统,从书法角度来看笔墨和写意,似乎是中国文人画特有的审美体系,这似乎是我们欣赏文人画的一个门槛,也是一个契机。

阴澍雨:无论青藤白阳作品中的草书笔意,还是吴昌硕、赵之谦金石笔意入画,书法笔意背后的文人气就是笔墨独立审美价值的体现。只有具备深厚文化素养的人,才能承载和运用,这也代表传统笔墨研习背后一种内在的精神气质,并非通过造型训练可以达到,而要经过长期的熏修,最终由内而外表现于笔端。

因而,写意是一个递进关系,由可见和不可见的两部分组成。可见的是画面之内的造型,比如竹子和禽鸟,可见的还有具体的绘画形式和语言规律,比如枯湿浓淡、线条徐疾;看不见的是引申的意趣,是一个人的情感和综合修为,更看不见的是画面后强大的人,以及时代力量的支撑。

阴澍雨沂山风,纸本水墨,250×125cm

陈奕名:最后聊聊您吧,同时从事中国画的教学和创作,新年到来,您对自己的艺术之路有哪些期待?

阴澍雨:我很渺小,在教学的过程中,知识与技法都可以清晰可见地教给学生,是可见的那部分,而那些不可见的,品德和灵魂的滋养,需要我用一生去修为。教学既是教的过程,也是学的过程,真正的艺术道路永不止息,也许到我生命定格那一刻,这段征程才会迎来终章。

(来源:明艺术)

画家简介

阴澍雨,河北霸州人。2000年毕业于中国美术学院中国画系花鸟专业,获学士学位。2005年毕业于中央美术学院中国画系,获硕士学位。2011年毕业于中央美术学院造型艺术研究所,获博士学位。现为中国艺术研究院国画院一级美术师,研究生院美术与书法系主任,博士生导师。中国美术家协会会员。