“寂静之吹拂”,吹来的是淌过我内心的时间之河,寂静的物之自身悄然谢幕,真实涌上前来。

——来源

01 工作室

来源老师的工作室位于杭州野生动物园不远处,走进来源老师的工作室,仿佛踏入一片静谧的精神原野。这里不仅是创作的场所,更是他安放思想、消磨时光的栖息地。从巴黎街头偶遇的回眸女孩,到母亲脸庞上悄然流淌的岁月痕迹,他的画笔始终在捕捉那些被时间赋予重量的瞬间,在古典油画的深沉底色中,探索着现代人的精神褶皱;在“痛并快乐”的创作博弈中,他追寻着艺术与生活的微妙平衡。本次对话中,他坦诚分享了对工作室日常的珍视、对传统技法的坚守,以及那些藏在《寂静之吹拂》《有多少留存,有多少消失》系列背后的哲思——关于时间的沉积、流变,以及艺术如何以静谧对抗喧嚣。

工作室一角

工作室空间尺度适宜,功能分区明确且动线规划合理,通过物理区隔与视觉连通相结合的方式,将室内划分为创作区、休息区及陈列区,各区域既保持使用功能的独立性,又通过开放式布局形成空间互动,为来源老师构建了兼具舒适性与工作效率的专业创作环境。

室内环境以静谧基调为主,辅以艺术氛围营造:大面积采光窗的设置特地避免了光照的影响,使工作室内光线保持在一个稳定的状态。创作区核心工作区有木质画桌,桌面按使用频率有序陈列绘画工具(含画笔、颜料、调色盘等),颜料色系的多样性在满足创作需求的同时形成视觉识别标识;专业画架上陈列的在研作品,其线条构成与色彩运用直观呈现创作者的技法特征与艺术语言体系。墙上挂着梁铨老师的作品,在进行传统油画创作时,也关注着当代艺术。

休息区的角落摆放着一些绿色植物,为工作室带来了生机与活力,在疲惫时能够通过欣赏自然的绿色来放松身心。

梁铨老师作品

工作室里还有满满当当的储物架。架上物品丰富多样,各类颜料管、颜料盒有序排列,彰显着艺术创作的气息;书籍堆叠其中,或许是艺术理论典籍或灵感来源读物;还有不同材质、用途的盒子,有的写着“颜料”,有的标着“本子”,清晰标识着内容,方便取用。它们相互交错摆放,看似杂乱,实则是来源老师日常创作痕迹的真实记录,承载着艺术创作过程中的点点滴滴。

02 采访

采访者:有颜有料研究所

受访者:来源

问:您能否描述一下日常的工作习惯?

答:每个艺术家最期待的事情就是去往工作室,我到工作室有时候未必是工作。这是我的私人场所,可以说是精神庇护所,我进入这样一个空间,就比较安心和放松。相对来说,我比较注重生活,我一进来并不是马上开始工作,比如说我要先放个音乐,喝个咖啡,其实就是磨蹭、消磨时间…

我觉得艺术家工作的状态,每个人都不一样,有些人可能一进工作室就开始工作,对我来说则需要一点启动的过程。但这个过程中,我脑海里会想等会这个画怎么进行、今天可能要到什么程度。

问:在平时的画画过程中会不会经常遇到瓶颈,您又是怎么应对的?

答:在艺术创作中,遇到瓶颈或困难是十分常见的现象,面对这种情况,我通常会选择暂停片刻,休息一下,喝杯咖啡,放松心情。创作的过程往往是与作品“较劲”的过程,你试图掌控它,但可能在反复尝试后依然感到挫败,这种时候,我会不服气地再尝试几笔,如果依然不理想,便暂时放下,去做些别的事情,稍后再回来继续“收拾”它。当然,创作中也会有非常顺利的时刻,那种沉浸式的体验我们称之为“心流”吧。在这种状态下,周围的环境甚至时间仿佛都消失了,整个人完全沉浸在创作中。不过,这种状态并不常见,更多时候创作是一种痛并快乐的过程。

创作的节奏往往是断断续续的,一幅作品可能需要一两个月才能完成。如果有整块的时间,进度会快很多。许多作品在开始时我会先做好底色,这是一种预先准备,也是对画面尺寸和基调的初步规划。油画创作尤其复杂,虽然可以使用空白画布,但我更倾向于利用底色来营造不同的色调效果。底色的作用并非被完全覆盖,而是通过巧妙利用来增强画面的层次感和表现力。

《沉思》华贸教育集团美术馆藏

问:油画创作初期是使用铅笔起形吗?

答:在油画创作的初期阶段,可以使用铅笔起形,但更常见的是用木炭。木炭的优势在易于修改,只需用抹布轻轻擦拭就能留下淡淡的痕迹,并能在此基础上进行调整。相比之下,铅笔就难以抹去,橡皮在画布上的擦拭效果并不理想。此外,还可以使用油画颜料,例如棕色,对木炭勾勒的轮廓进行描摹或修正。铅笔也尝试过,但如果画得较薄,其痕迹容易从底层透出。

油画作为一种独特的艺术媒介,具有其不可替代的特质与表现力。它能够展现出其他材料(如丙烯)无法达到的效果。然而,从艺术史的角度来看,油画从被发现、发展到达到艺术高峰,其材质本身所具备的特性是其他材料无法替代的。这种特性是油画传统的核心,需要通过其材质的美感来充分展现作品的主题与内涵。油画的表现力极为丰富,既可厚重堆砌,也可轻薄渲染。此外,油画还涉及多种媒介的使用,例如不同的油类,这些媒介能够进一步提升油画的特性与表现力。

问:在风景写生与人物肖像创作过程中,您的心态与创作方法有何不同?

答:对我而言,创作主要以人物肖像为主,这也是我较为擅长的领域。风景写生则要求我们时常回归自然,亲身感受自然界的风光,这些视觉上的体验——如光影与色彩的变化——间接滋养着我的艺术感知。对于传统油画而言,保持对写生的敏感性至关重要,这几乎是日常必修的功课。有些画家在面对自然或实景时,能够获得更充分的灵感。许多艺术家通过这种方式来补充自己的创作能量,使自己始终保持在一种敏锐的状态中。因此,我也会将写生与创作结合,部分人物作品来源于写生,同时也会借助其他资料进行创作。

第二个还是教学理念的需求,课程还是以写生入手的,不管是下乡采风画风景写生,还是课堂里面画人物写生,写生占有很大的比例,目的就是为了让自己保持一种鲜活的感受,避免陷入程式化的创作模式。

《寂静与光六》170x110cm 2022.5

问:《寂静之吹拂》是如何选题的,为什么会取这样的名字,背后所涉及到有什么的理念,是不是和古典艺术有关?

答:大概是我创作不太喜欢过于直白,更喜欢含蓄一点,它能够体现我对于绘画的一种追求。比如说“吹拂”带有一定的时间性,是有时间过程的,不是一个瞬间的定格,而是体现时间的沉积与流逝在静谧之中,这个题目的容量很大,它不是限定的,里面想象的东西会更多一点。《寂静之吹拂》只是一个系列作品,大概八到九幅作品。

《有多少留存,有多少消失》系列同样与时间相关。虽然画面最终呈现的是凝固的状态,但我希望通过作品表达的是流变的状态——事物、人物与场景都在不断变化,有些东西留存下来,有些则悄然消失。

第三个系列《寂静与光》的灵感来源于电影《戴珍珠耳环的少女》的原声音乐。维米尔是我很喜欢的画家,而这部电影的原声中有一首曲子名为《Silence and the Light》,直译过来便是“寂静与光”。当我创作这一系列的第一幅作品时,这个名字仿佛是为我量身定制的,于是便采用了它。

肯定是表达要比表象呈现的东西更多,这才是你去描绘它的意义,隐藏在画面背后的深意才是最有趣的部分。

《寂静之吹拂》

180x90cm

2004

全国美展铜奖

《有多少消失,有多少留存》

160x120cm

2012

问:古典艺术的作品好像都已经是接近完美的作品了,您是怎么在创作中在创造这种完美的时候,保持自己的特点?

答:传统绘画在归类时往往呈现出一定的相似性,其核心在于经典形象的塑造,无论是造型、色彩还是画面的整体构建,都遵循着一定的范式。然而,画家在创作中可以从两个层面展现个人特点:其一是技法或者画面表象上的独特性。比如,我的笔触较为厚重,而有些画家就比较薄,或在造型语言上适度拉长形象。这些技法上的差异构成了画家个人风格的基础。其二是精神的传递,即通过内心对世界的感知与反应,在作品中呈现出独特的视角与情感。这种精神性的表达是画家区别于他人的核心所在,它需要深入体会才能理解。

传统绘画在这一方面表现得较为内敛,并不过分强调个性的张扬,相比之下,传统绘画确实需要欣赏路径,通常需要一定的美术史认知或系统的阅读积累。而当代艺术往往通过强烈的视觉冲击力直接吸引观者,在表现形式上不太一样。

来源老师的水彩手稿

问:在您的工作室中,大部分作品描绘的是东方面孔。但其中一幅画却是位外国小女孩。能否请您谈谈这幅作品的创作背景与灵感来源?

答:这幅画的素材来源于我在巴黎街头的一次偶然拍摄。当时我使用了一台卡片相机,像素并不高,只是随手捕捉了那个瞬间。这个小女孩从我身边走过时,我向她打了个招呼,她回头一望,那一刹那仿佛时间定格,这个画面深深印在了我的脑海中,久久挥之不去。有一天我得到了一块优质的比利时进口画布,尺寸不大,但质感极佳。当我思考该用它创作什么时,这个女孩的形象自然而然地浮现出来,于是决定将其作为主题。

当我重新审视这张素材时,发现那种模糊的质感反而赋予了我更多的创作空间,我甚至觉得最终的画作比原始素材显得更加丰富。有时候过于清晰的细节会限制创作的自由,反而模糊的画面却能激发更多的想象力。

《伊娜与她的小布偶》

布面油画

2019

03 作品欣赏

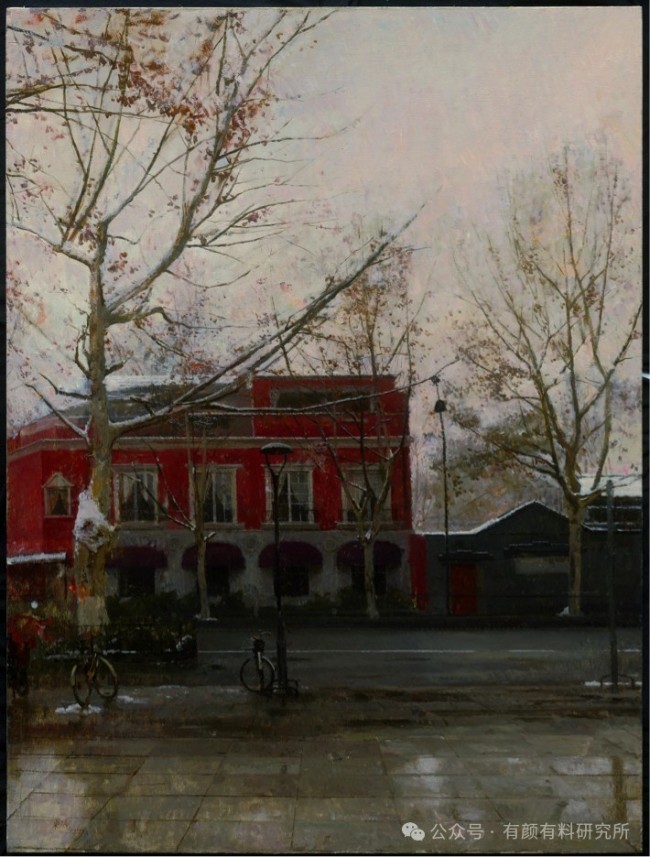

《红色咖啡馆》

116x90cm

2018

《沉思》

215x175cm

2017

《寂静与光之四》

145x130cm

2017

《寂静与光之三》

160x120cm

2015

《寂静与光之一》

175x109cm

2013

04 结语

当被问及未来的创作计划时,来源老师将目光投向身边最熟悉的轮廓——家人的身影将成为他下一阶段的叙事主角。这或许正是他艺术理念的延续:在古典油画的庄重框架下,注入最私密的生活体温;于时光的褶皱中,提炼出普世的永恒诗意。正如他所言,“隐藏在画面背后的深意才是最有趣的部分”,那些未被言说的凝视、未完全覆盖的底色、未彻底凝固的笔触,共同构筑起一座桥梁,连接着维米尔式的古典静谧与当代人瞬息万变的情感光谱。而在这座桥上,艺术家的使命从未改变——以颜料为语言,将易逝的瞬间锻造成可触摸的永恒。

(来源:有颜有料研究所)

画家简介

来源,1974年生,籍贯杭州。中国美术家协会会员,浙江省油画学会理事,中国写实画派成员。1995年毕业于中国美术学院附中,1999年毕业于中国美术学院油画系具象表现工作室,1999年至2005年任教于杭州师范学院美术学院,2005年毕业于上海师范大学美术学院徐芒耀教授工作室,获硕士学位,2005年调入中国美术学院基础教学部造型分部任教,2017年毕业于中国美术学院全山石油画高级创研班,2019年调入中国美术学院油画系第二工作室任教,现为中国美术学院教授博士生导师,油画系副主任。