中电光谷打造的合美术馆始终扎根中国当代艺术领域,通过持续创新实践构建出具有鲜明特色的美术馆管理模式。作为非营利性公共艺术机构,该馆在实现可持续运营的同时,形成了学术研究、公共教育、典藏体系及文献建设等多维度的建设成果,有力推动了中国当代艺术生态的完善与发展。

以下为2024年合美术馆建馆十周年之际,《艺术当代》对执行馆长鲁虹的专访内容:

采访者:你在深圳美术馆工作多年,又在合美术馆工作十年,在公立美术馆与民营美术馆工作,相同与不同之处在哪里?

鲁虹:1994 年,我调到深圳美术馆工作,直到 2014 年退休,一共工作了二十年 ;也是在同一年,我开始到合美术馆工作,到 2024 年正好是第十年。如果要说我在美术馆的工作经验,可能会更早些,因为20 世纪80年代我在湖北省美术家协会工作的时候,湖北还没有美术馆,那时省里的美术展览都由美术家协会主办,主要场地则是在中山公园、武汉展览馆、琴台等处,所以湖北美术家协会当时其实也行使了美术馆的功能。之前我去德国杜塞尔多夫美术馆参观的时候,听说他们只有六个人,我感到非常惊讶。调查之后,就意识到他们每个人都经验丰富,不过他们的方法却不可能在公立美术馆内执行。一方面我们的公立美术馆的展览数量非常多,对人力、物力的要求会更大一些 ;另一方面我们的公立美术馆是行政化的运营系统,很难学习他们的经验。我认为改革开放之后,虽然我们在借鉴国外美术馆发展经验上已经取得了很好的成绩,但是实现和国际接轨,还有一定差距。2014 年合美术馆成立的时候,黄立平馆长问我需要多少人,我说大概需要十人左右,并向他介绍了杜塞尔多夫美术馆的运营模式。他是大企业家,对管理非常在行,非常支持美术馆的运营。一直以来,合美术馆是按照六部一室(策划部、研究部、公教部、典藏部、设计部、展务部、办公室)的架构建立,实行的是“一部一人,一人多岗”的原则,而办公室则有办公室主任、财务与司机三人。后来因为人员调动,又把研究部和策划部合并为策划研究部,于是就形成了九个人的固定形制。大体说来,合美术馆是一人负责一个部门,另外分管一层楼的展览策划或统筹。十年来,大家各负其责,工作开展得非常顺利。我觉得民营美术馆的运作机制借鉴国外经验会更方便一些。由此看来,合美术馆为国内美术馆的机制建设方面显然做了一些探索。我认为,国外的美术馆体系已经发展了比较长的时间,整个系统相对成熟,在他们那里,在同一个城市往往会有很多家美术馆,可每一个美术馆都有不同的学术定位,于是就形成了一个多元化的城市文化面貌。而我们的公立美术馆一般是一省一个或者一市一个,因为要满足各方面的需求,一则展览数量庞大,二则要面向最广泛的观众,所以很难去形成清晰的学术定位,当然很难做到像发达国家那么专业。相比之下,企业管理的美术馆更容易有清晰的学术定位,如合美术馆在学术定位上就很明确,即始终在做当代艺术。在这方面,我认为合美术馆是有一定的优势的。

▲“多重‘叙事’:张晓刚艺术档案1975—2018”展览现场2018

采访者:在民营美术馆中执行馆长的主要职责是什么?如果与赞助人的想法有分歧会如何处理?

鲁虹:数年之前我参加过在浙江青田举办的一场关于美术馆的会议,现场有学者谈到一个现象 :国内的学者、策展人、批评家与企业家的合作一般都很难长久,维持超过一年半的并不多。而我来合美术馆十年,和黄馆长并没有发生任何分歧。王广义曾经说过,我碰到黄馆长是我的运气,黄馆长碰到我也是黄馆长的运气,而我们两人一起合作是当代艺术的运气。这大概也代表了一些人的看法。黄立平馆长不仅是位优秀的企业家,同时也是一位很好的文化学者。成立合美术馆前,他一直在做艺术品收藏,对艺术很内行。而从企业本身来讲,他一直特别强调文化创新,所以对当代艺术的接受度和认可度都很高。在确定了合美术馆的当代艺术定位之后,他经常抽时间看书,对当代艺术也有着他自己的独特理解。我经常会向他汇报美术馆的各方面情况,他总会给予我和全馆最大限度的支持;如发现有些不妥的地方,他也会及时指出来。而在机构的运作上,显然他比我更有经验,可以说,我从中获益不少。十年走过来,和黄馆长,还有和美术馆的团队一起工作,对于我来说是很顺心、开心的十年。

▲“李象群艺术展ARTS2024”展览现场2024

采访者:经过十年的运营,合美术馆及周边业态已经逐渐成为中国民营美术馆及生态的一个范本,这样的业态是在建馆之初就构架好的吗?

鲁虹:2013年,当我即将从深圳美术馆退休的时候,接到了黄立平先生的邀请,为合美术馆策划了开馆展“西云东语—中国当代艺术研究展”。2014年展览举办后,我刚好退休。同年10月,合美术馆开馆,黄立平馆长邀请我过来担任执行馆长。当时我问他对合美术馆有什么期待和要求,他说希望做一个很纯粹的、品质很高的美术馆。而我与合美术馆也一直在追求这个目标。黄立平馆长和其他的企业家不太一样,他特别有情怀与文化理想。记得有一次和他一起出差,他谈到了清末最后一个状元南通的企业家张謇,也是近代中国重要的实业家之一,后来他创建的南通博物苑,是中国最早的博物馆,而且张謇在南通的城市规划和城市建设上作出了重要贡献。黄馆长强调,如果张謇没有在文化上作出贡献,他在历史上也留不下来。从中我们可以理解他作为一个企业家所怀有的文化理想。实际上,这也是合美术馆业态构架的重要基础。

▲“同尘:刘庆和”展览现场2018

采访者:合美术馆经过多年的运营,已经基本确立了展览、研究和收藏的方向,尤其是展览,不仅有大师的回顾展、手稿展、文献展,还有年轻艺术家的实验展。其中系列手稿展是很多美术馆忽略的,却成了合美术馆重要的展览内容和特色,而且 @ 武汉联盟让湖北重要的艺术机构形成联动。比如这一次傅中望的大展在湖北美术馆,文献展在合美术馆,同期,其他机构也大展不断,这样的规划您也参与其中吗?这不仅仅是美术馆馆长的职责,更是构建城市的艺术生态,你在这些工作中充当什么样的角色?

鲁虹:合美术馆做当代艺术,特别是强调做研究性的展览,所以就和文献有关,当然,手稿也是文献的一部分。事实上,不管是 2015 年举办的张大力个展,还是现在举办的傅中望个展,包括对于所有来合美术馆举办个展的艺术家,我们都强调要加强文献部分。我认为,现在国内的展览虽然很多,但是好展览并不多。一个美术馆如果只是为了数量而不停地布展、撤展,就会带来人力、物力上的浪费,因为对于好的展览,我们应该给予更多展出与布展的时间。此外,减少展览数量也可集中财力做更好的展览。

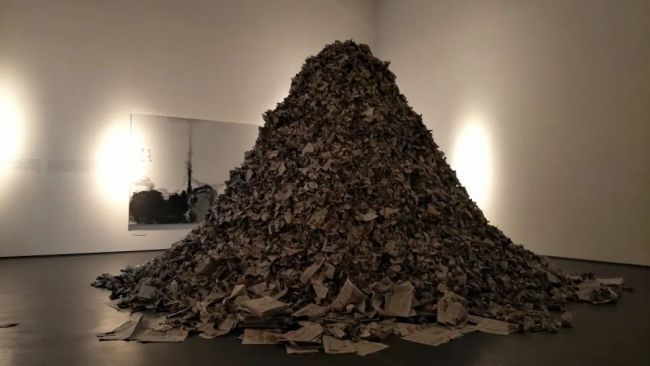

▲“楔子:傅中望”展览现场2020

采访者:合美术馆的重要学术研究展展期都为六个月,像做徐冰、王广义、张大力的展览时,就动用了四层楼的九个展厅。对于合美术馆的展期时长和空间分配,你有哪些经验之谈?你收到的同行和公众对此的反馈是怎么样的?

鲁虹:从整个来看反馈还是很积极的。这样,我们也会有更多的时间与精力进行对公众的引导。我认为一场好的展览不应该只看一次,而是可以反复观看的。而且我们的公共教育必须跟上,在这方面,我们得向国外优秀美术馆学习。一方面我们有针对展览的不定期的策展人导览、艺术家导览 ;另一方面,我们有常规的讲解员制度,合美术馆固定的讲解员有三位,凡有预约的十人以上的团体参观,基本上我们都会安排免费的展览导览。除此之外,我们还建立了覆盖幼儿美育、中小学美育以及大学相关专业课的超级课堂,其目的是让年轻的观众把课堂搬进美术馆,并成为他们日常学习的一部分。需要强调的是,美术馆做艺术普及工作绝不是要降低标准去迎合大众,而是应该坚持学术的标准以提高大众对艺术的理解,不过,在服务上应该更加多元化、更加有趣、更加丰富些,在我看来,这才是真正的普及。

▲“虚构的真实—苏新平的绘画”展览现场2017

采访者:你谈到美术馆的典藏取决于美术馆的学术定位,这也会反映出美术馆的特点与风格。截至目前,合美术馆依托已成功举办的近一百场不同规模的艺术展览,共收藏了一千余件艺术作品,其中含录像、装置、雕塑及新媒体等,包括徐冰、谷文达、张晓刚、张大力、刘庆和、缪晓春、费俊、焦兴涛等重量级艺术家的作品。此外,合美术馆不仅收藏了方力钧、傅中望、王广义、庞茂琨、蔡广斌等艺术家的珍贵手稿或草图方案,还收藏由各类研究出版成果所构成的历史档案。这些收藏也和美术馆的学术研究定位密切相关,合美术馆会对这些收藏做分类整理吗?还会继续拓宽收藏的藏品类型吗?

鲁虹:合美术馆基本上是结合学术定位来进行作品收藏,同时收藏品会按照分类进入藏品库。这些年,典藏部的工作人员对藏品所做的工作,包括研究、防虫、防火等,未来当然还是会在这些工作上持续下功夫,但同时也会把藏品研究的工作进一步加强。

采访者:你谈到每个时代应该有代表性的艺术家。在当下这个信息科技时代中,已经有一些年轻艺术家面对新的问题,在新观念的支配下,使用新的材料、新的表现手法,并有所突破。基于这一点,合美术馆举办了“2024 春·新媒体艺术季”,一共推出了四个新媒体展,这些新媒体展的举办是否都符合你的预期和你期待呈现的效果?新媒体展的举办有没有加成效果和辐射效应?

鲁虹:新媒体艺术极有可能在当代艺术中逐渐成为主流媒体,毕竟科学与技术的结合,是符合历史发展的一个趋势。黄立平馆长也反复强调了这一点,未来十年,合美术馆将会增加举办新媒体艺术展览的频率。事实上,在“2024 春·新媒体艺术季”之前,合美术馆就推出过由王端廷老师策划的“中德影像艺术展”,而从 2022 年开始,我们更是启动了“新媒体艺术季”。至于在艺术家的选择上,我们不仅做过 80 后、90 后的艺术家田晓磊、侯帅、苏永健的个展,而且追溯到了 60 后、70 后的艺术家缪晓春、费俊。可以说,合美术馆已经在逐渐形成对新媒体艺术的研究脉络。不过,我认为,对当代艺术的推动,并不是靠一馆之力能够完成的,在新媒体艺术这个领域的研究上,不光合美术馆在做,其他美术馆也在做,只有大家共同形成一个合力,才能使研究跟上创作的步伐。对于我们来说,怎么样去对新媒体的特点加以掌握,怎样开拓新的题材和表现手法等,仍然是值得认真研究的。

▲“存在与超验——王广义个展”现场2016

采访者:合美术馆还致力于解决当代艺术与公众结合的问题,打造既符合公众需求,又兼具学术性的展览,这两者之间应该如何平衡?你有哪些经验可以分享?

鲁虹:美术馆作为一个具有服务性质的文化机构,其重要功能在于引导公众。当公众有一些正当的需求,我们就应尽力去满足,比如说,观众们对新媒体艺术展的参观与理解的需求等。但是,引导的前提一定要坚持学术基准,绝不能为了满足少数公众的低级需求而降低展览品质,因为这并不是一个美术馆的长远之计。我们要通过不同形式的展览,来提高公众的审美素养,反过来这样又会推动美术馆对当代艺术中某些问题的深入研究。显然,这样更有利于美术馆与公众的良性互动。

采访者:2025 年合美术馆的定位和规划是怎样的?相较往年是否有新的调整和关注的重点领域?

鲁虹:进入合美术馆的第二个十年,整体上我们还是有一些做法需要调整。黄立平馆长在纪念合美术馆十周年系列展的开幕式上强调了三点 :第一要做好新媒体艺术展,第二要做好当代建筑展,第三要做好优秀青年艺术家的展览。目前合美术馆正在按照黄馆长的三点要求准备相关展览。总而言之,我们希望在以往的基础上做得更好。

▲合美术馆团队合影2025

(来源:合美术馆)

艺术家简介

鲁虹,1954年1月生,祖籍江西,1981年毕业于湖北美术学院,现为四川美术学院特聘教授、硕士生导师,武汉合美术馆执行馆长、一级美术师、中国美术家协会会员、中国雕塑学会常务理事。

美术作品参展:

中国画《在知识的海洋里》1982年参加了“第二届全国青年美展”

中国画《我们这栋楼》1984年参加了“第六届全国美展”

中国画《知音》1985年参加了“前进中的中国青年美展”

中国画《凉山印象》1989年参加了“第七届全国美展”

中国画《巍巍武当》1989年参加了“爱我中华、兴我中华全国科普美展”

个人出版的学术专著:

《现代水墨二十年:1979~1999》2002年

《中国当代水墨:1978~1999》2017年

《异化的肉身——中国行为艺术》(与孙振华合作)2004年

《越界:中国先锋艺术1979-2004》2006年

《蜕变——鲁虹艺术批评文集》2008年

《中国当代艺术史1978~1999》2013年

《中国当代艺术史1978~2008》大学教材,共印八次2014年

《中国当代艺术史1978~2018》大学教材,2021年

《中国当代艺术史1978-1999》英文版,由美国斯帕格出版公司出版(SCPG Publishing Corporation)

《文革与后文革美术1966~1978》2014年

《半路出家》——鲁虹艺术理论文集2019年

《中国当代艺术史2000~2019》2023年

《“策划”人生——我的写作与策展之路》2023年

有五百多万字的文章发表于各丛书及专业刊物上

曾参与《美术思潮》《美术文献》《画廊》等美术刊物的编辑工作