2025年4月18日,由雨花台区文学艺术界联合会、雨花台区文化和旅游局主办的“三生有兴:杨大伟、孙磊、李安源作品展”在南京雨花美术馆开展。

13点30分,一场学术氛围浓厚的分享会在雨花美术馆一号展厅举办,雨花美术馆馆长、策展人李文钢介绍本次参加分享会的嘉宾,学术主持武艺和嘉宾林书传主持分享会。

分享会现场

分享会围绕三位艺术家的创作与艺术思考展开,呈现了一场精彩的“艺术思辨”。在这里,我们也向所有来到现场的嘉宾们致以诚挚的感谢!

分享会嘉宾

武艺

中央美院教授、院学术委员会委员、

壁画系第四工作室主任、本次展览学术主持

朱朱

诗人、艺术批评家

刘春杰

南京书画院院长、金陵美术馆馆长

郑闻

评论家、策展人

林书传

南京艺术学院美术馆副馆长、策展人

刘立杆

诗人、小说家

参展艺术家

杨大伟、孙磊、李安源

在场的画家、诗人、策展人、评论家分别从不同角度展开讨论,带给我们更多艺术维度的思考方向。

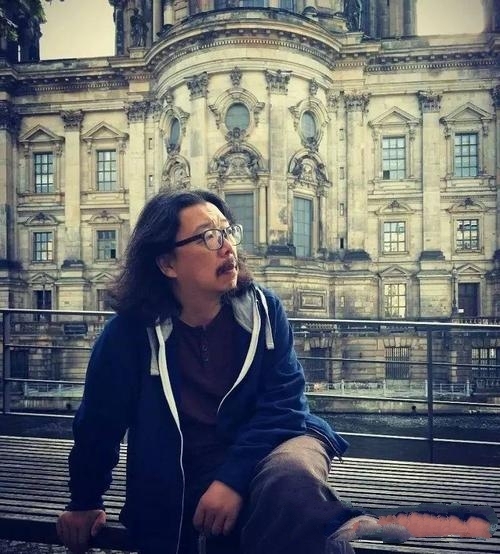

武艺

感谢雨花台区文学艺术界联合会、雨花台区文化和旅游局,感谢雨花美术馆为三位艺术家提供了优质的展示空间。三位的作品带给我一种阅读感:大伟以抽象的图式,在“超然物外”中给了我具象的思考;孙磊通过“境的秘笈”把自然物象转为画面,给了我抽象的想象;安源的作品在“念欲重生”中呈现升华后的欲望形态,超越了原始的欲望表达。他们的作品有个共同点就是找到了人和自然之间平衡的方式,当人和自然寻找平衡的时候,绘画有时甚至是我们唯一的途径。他们的绘画其实也特别传统,这种传统是中国人骨子里血脉传承的状态。他们很准确地用图像传达出来,这是非常令人动情的事情。

当绘画真正融入画家的生命体验,便能超越物质层面,成为精神维度的自我完善之道。这种将艺术实践与生命境界相融合的创作理念,正是中国艺术精神在当代的生动延续。

朱朱

这是我第一次来到雨花美术馆,非常高兴有机会看到三位的原作。孙磊可以说是我这一生最好的朋友之一了,他这次展览有早期、中期的作品,也有近两年的作品,尤以近两年作品最让我触动:他的用色变得更加轻盈、更有生命力。我想可能与他中年生活的体验有关吧,有一种类似于重生的感觉,这也是让我惊讶之处。

大伟老师的作品可能是三位中能够看出与古代艺术连接最为直接的,有时也会让我想到类似莫兰迪式西方极简美学的回响。李安源老师坦言其创作速度之快,我特别喜欢这种快速的表现中出现的令人惊艳的艺术意外。看似好像不符合艺术逻辑的用色、笔触、块面,却成为这场展览中最具穿透力的视觉刺点。

刘春杰

观展最深的体悟是艺术作品往往比创作者更纯粹。三位艺术家的画作透出久经沉淀的阅读修养,笔触间流淌着真正的平静与书卷气——这与当下将阅读异化为社交符号的风气形成鲜明对比。他们在画布上构建的不仅是视觉秩序,更是安置精神的家园。

我觉得人生最大的事业就是把自己安置好,做着自己喜欢的事情,为自己做艺术,这是我要向三位学习的地方。三位艺术家骨子里也都有读书人的精神,我和安源有时观点不一,但他很决绝很果断,我非常愿意和这样的人打交道。尽管有时我们的主张不一定相像,君子和而不同,但是他们三个的身上让我看到了很多我没有的东西。所以你们的这种轻松深深感染了我。

郑闻

此次展览三位理论家的艺术实践引发了多重思考。作为曾从事艺术创作的策展人,我深切感受到三位文人创作给我们带来的“压迫感”。当理论研究者执笔创作时,他们很可能比职业画家画得还好。看到三位的作品,我想到“直观”这个词。在美学系统中一种是感性直观,这在画家中是很常见的,但还应该有理性直观,要有思考后呈现出的“直观”。

当前的人工智能虽能处理信息代码,却无法实现人类特有的具身性认知,所以我要直接说人工智能是无效的,因为他无法和人类的大脑形成真正的内化。我们通过司马迁《史记》、亚里士多德著作获得的精神滋养,本质上是将知识融入生命体验的再创造过程。所以我始终认为艺术和人文学科的不可替代性就在于,它们必须要跟真正的生命情感形成一种结合和深度的内化。三位艺术家的实践正展现了这种不可替代的人文价值,在数字时代,艺术创作依然需要将理论思考与生命情感深度交融,在感性与理性的碰撞中形成真正的精神内化。

林书传

首先我觉得展览主题“三生有兴”的“兴”字特别好,没有兴致,今天这么多观众和这么多作品也不会出现在这里。这个“兴”也恰如其分地揭示了艺术创作的本质驱动力:每位艺术家独特的欲望在画布上形成了不同的样貌。

我想“旧阳光”一词用来形容安源老师的绘画可以完整地表达出我对他作品的感受。就像我们不知道什么叫“欲望”和“升华的欲望”一样,我们其实也分不清什么是“新阳光”和“旧阳光”。这里的“旧阳光”既非时间回溯也非风格模仿,而是凝结着某种难以名状的情绪,看似躁动的笔触深处暗涌着被忽视的宁静。大伟老师将中国丹青的留白智慧与个人修养熔铸成极其精微的视觉感受,在方寸之间展现恢宏气象。孙磊老师的绘画更多地只是作为他的一种媒介和材料,最终还是会连接到他对这个世界的看法。相较于前两者侧重个人修身的创作路径,他的作品更看重个人与社会联动的思维张力,画面对他来说只是一个载体。

刘立杆

这场展览处处不同,每个艺术家既是批评家又是实践者,理论和实践在他们身上各有侧重,我觉得这是一个特别均衡的展览。无论是涉及到的水墨丙烯各种材料,还是艺术家本身的个体实践都在展览中得到了平衡。安源兄以瞬间的宣泄进行他的实践,我觉得这对他这样非常有经验的成熟的批评家来说是非常有勇气的尝试。孙磊的作品和他的写作有点一脉相承,他通过建构和拆解同时进行了呈现。从传统的方法建构画面,再通过符号性的语言拆解既有的意义,这样说来他的每件作品都是完成构成的过程。大伟兄的作品给我最大的感受是他空间和结构的呈现,这对我来说是超过具象和抽象之外的东西。

作为同时代的人,我想当艺术创作从传统的认知方式进入到需要回应现代性挑战的问题时,我们都会面临现代性交融的命题。我想今天展览给我最大的感受就是,当批评家亲身投入创作、开展艺术实践之后的笃定。

李文钢

这次展览源于与安源先生的共识,我以对艺术的赤诚和热情来策划这场具有思想的展览。三位艺术家不仅是创作者,更是理论研究者,他们的著述与作品相生相应。这也印证了艺术理论深度与思想、创作高度的共生关系。

本次展览也为雨花美术馆确立了新策展范式:聚焦理论实践双修的艺术家,通过学术梳理与视觉呈现的共振,展现艺术创作的思想内核。策展过程中,三位艺术家深厚的文化积淀与鲜活的人格魅力更深化了展览的学术维度与人文温度。展览印证了“没有艺术,只有艺术家”的理念,特别感谢所有嘉宾的到场及线上线下观众的参与。未来我们将持续引入思想性与创造性兼备的艺术家,以更具学术爆发力的展览构建当代艺术的文化现场,让美术馆成为思想生长与精神对话的容器。

分享会现场

“三生有兴:杨大伟、孙磊、李安源作品展”以三位艺术家近十年的学术积淀为脉络,深度聚焦“传统文脉的当代转译”“跨媒介艺术实验”“人文精神的空间重构”等研究方向,构建起兼具学理深度与创新张力的展示体系。

不仅呈现了艺术家个体创作的方法论突破,更通过作品间的学术对话,揭示了中国当代艺术从“文化自觉”到“价值重构”的内在逻辑。

此次展览共展出艺术家作品91件,展览将展至5月7日,欢迎广大观众前来参观交流。

(来源:聚贤堂艺术品)

参展艺术家简介

杨大伟,山东曲阜人。先后就读于山东曲阜师范大学美术系、中国美术学院综合艺术系,中央美术学院实验艺术系访问学者。现为中国美术家协会会员,中国美协美术理论委员会委员,浙江传媒学院教授,美术馆常务副馆长,策展人。作品被海内外艺术机构及个人收藏。

孙磊,诗人,艺术家,策展人。1971年生于济南,任教于山东艺术学院,硕士生导师。中国艺术研究院工笔画院特聘研究员,中国工笔画学会理事,中国美术家协会实验艺术委员会委员,中国美术家协会会员,山东美协实验艺术委员会主任,山东美协综合材料绘画艺委会副主任,山东美协策展委员会副主任,山东青年美术家协会顾问。

李安源,南京艺术学院教授、博士生导师。研究领域集中于明清及近代美术史。代表著作有《王鑑〈梦境图〉研究》、《刘海粟与蔡元培》、《菊与丝——美术史研究自选集》等,在《读书》、《二十一世纪》、《新美术》、《美术研究》等杂志发表学术论文五十余篇