2023年初春,“房建平油画作品展”在甘肃省美术馆开幕。此次展览也是房建平在甘肃省画院荣休之前,40年来个人绘画实践的回顾与梳理。正是这次展览让大众对这位坚守具象写实绘画的西北油画家有了更为全面的认知。多年来,他在河西走廊戈壁大漠和现代工业文明的双重滋养下“生长”,描绘西北地理的苍茫与厚重,西北民众的豁达与坚毅,用作品构筑起一个西北的视觉空间。对自然现实中“真”的追求,是他憨直心性的低沉诉说。写实是他能够抵达立意的选择。房建平的作品从平实的题材而入,通过精微的观察再到艰苦的刻画,实实在在描绘着西北人的意气风发和西北土地的辽阔豁达,在文化层面上构筑起了西北的浪漫诗意。

一

房建平的成长经历与艺术生涯充满了曲折和坚韧。无论是童年的区域跨越,还是成年后的学习经历,都深刻影响着他的艺术选择与创作路径。他的不断探索和创新,不断突破与表达,都在强调直面生活后的情感真实。他的艺术是从“伤痕美术”之后的“乡土美术”中生长出来。文化上的重生催生了60后艺术家们蓬勃的创作激情。在房建平的绘画世界里,我们总能看到他对现实生活的细微捕捉和微妙情感的表达,每一个细节都在诉说着他内心的情感力量,意图去构建一个他理想中的精神西北。

其一是心性的铸造,关乎文化的立场。房建平1963年出生于河北农村,六七岁开始在石板上学习写字时,艺术天赋就已经显现出来。他以敏锐的感知力将“3”转换成燕子的描绘,那种对自然的悉心观察让他发现常人视若无睹的美。9岁时,房建平跟随父母迁居甘肃嘉峪关。从燕赵之地的中原文化转向广袤戈壁的游牧文化,陌生的环境让他感到无比孤独与焦虑。“大漠孤烟直,长河落日圆”的旷野,“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”的悲凉,“葡萄美酒夜光杯、欲饮琵琶马上催”的浪漫,边塞的荒凉并行着诗意的美学,孕育着他对人与自然关系的追问。绘画是与生命意识同步的,徜徉在河西走廊雄美的诗意里,每天用铅笔描摹对边塞的体认,久而忘情,乐在其中。苍茫的戈壁、巍峨的长城、互鉴的文明与钢铁的城市熔铸着嘉峪关的品格,也铸就了他刚毅的心性。

其二是自然的流淌,关乎精神的力量。对从小就喜欢画画的房建平来说,热爱一旦遇到合适的土壤便一发不可收拾。1979年,他报名参加了嘉峪关市文化馆举办的绘画学习班,便坚定选择了绘画作为回应世界的方式。1981年,他考入张掖师范高等专科学校的美术专业。显然,在那个充满美好幻想的青春时光,房建平的艺术天分在这里得到充分发展。1983年,在嘉峪关市中学任教一年后,他调入嘉峪关市群众艺术馆。此后35年,在河西走廊生活工作凝结的浓郁留恋,逐渐转入内部精神的表达。双亲的身教、民风的淳朴、自然的荒凉,都滋养了房建平宽厚质朴的美学取向和钟情现实的艺术主张。硬朗、凝重同时又细腻、敏感的房建平,他所表达的西北绝不是精致的美丽或是绚丽的色彩。他没有刻意去寻找创作的主题,反而以一种自洽的方式共鸣河西走廊的生态和人文,于是艺术便自然的流淌。

其三是意志的外化,关乎根本的目标。20世纪80年代,中西艺术思潮激荡,现代艺术作为一种艺术思潮,在与传统的写实艺术对抗中生长。1986年,房建平前往西安美术学院油画系学习,接受学院体系的绘画训练。1996年再出发前往中央美院油画系徐悲鸿画室深造。十年后的再出发,打开了房建平的文化视野,他学会了平和冷静的探寻西北地域的当代表达。1997年转场广州美术学院研究生课程班继续提升,此时他逐渐开始践行现代主义的艺术实验,他的艺术意志外化为西北淳朴天然品质的具象表现和精微刻画,形成了早期绘画的艺术经验。遗憾的是,本该留在广州的他不得不再次回到西北,他坦然接受了命运的安排,让过去重新循环,回到传统的形式、传统的题材、传统的技巧,探究未被艺术充分重视的西北。这样的松弛感反而让他的创作呈现出了一种坚定不移的精神力量。

二

房建平的具象写实绘画具有强烈的民族意识,西北地区民族民众未被现代文明异化的纯真、善良、虔诚、坚强是他欲罢不能的创作题材。河西走廊的辽阔为她建立了宏大和深厚的审美参照。在他的自述中这样说道:“我选择用绘画的形式,不断整合西部民族文化资源,通过绘画写实的手法表现现实题材,借用古丝绸之路的历史符号,进一步深化提炼个人艺术语言,赋予作品新的时代内涵,反映西部少数民族的风土人情。”他用写实的手法描绘他熟悉的西北景观,将熟悉的视觉经验加以想象,组织创造出属于房建平对故土的自然情思与丰富记忆。

(一)风格初具:故土的眷恋

从西安到北京再到广州,三个地方的辗转学习,年轻的他始终处于纷繁交叠的艺术风格中相互对抗并存。20世纪80年代中期,他深受安德鲁·怀斯的影响,渴望回到一种无为的纯真状态,探索人类文明的无知原型。《未来》(1987年)以河西走廊戈壁的无限延伸为背景,隐现戈壁的沧桑质感。画面的前景标有红色1000刻度的木桩用白色圆圈圈住,是他对西北大开发的内心渴求。1992年,《正午》参加“中国油画艺术展”获得优秀奖(该展览的最高奖项),画中人物的刻意模糊与周边场景的有意塑造,利用不同层次的灰营造微妙的层次关系。1994年,作品《阳光》(1992年)入选了“第四届中国艺术节”美展,也是他最早绘制的藏族人物肖像,通过强化服装、肤色、造型来传递藏女的本真和生命的尊严。从艺术履历来看,1994年是房建平确立自我的关键一年。《生命》入选了“第八届全国美展”。他借用胡杨树千年不死、千年不倒、千年不烂的生命状态隐喻西北的精神力量。他的尝试有两方面的价值:一是强化精神表达,在处理图像资源时以最为朴素的美学立场取舍重组,赋予戈壁胡杨意象和灵魂,流淌着他对故乡的那份浓烈感情。二是充满艺术表征,在创作中整体统筹画面的现实与写实、意象与表现。《窗骨》(1997年)与《记忆》(2007年)是两幅超写实主义手法绘制的旧窗格,一前一后恰好10年。前者是广州美术学院废墟中捡到的,后者则是嘉峪关文化馆画室的窗户,两扇窗户在搬回画室后均在改造后,使用超写实手法形成视觉错觉,引导观者透过窗户窥探过去场景的投影。这一阶段他的画作流露着感伤的情调和神秘悠远的遐想。

(二)主题聚焦:心灵的相遇

画人物画的画家一定是有着悲天悯人的情怀,有了人性关怀才会有感人的肖像画。河西走廊的蒙古族、藏族、肃北阿克塞哈萨克族民众的“憨”与“纯”是房建平视觉体验的根本支撑。在我们的访谈中,他强调了广州的艺术实践显然预示着某种新的转机,源于创作主题聚焦了人物。《汉子》(1997年)展现了其扎实的写实功底,在处理人物轮廓与服饰时,那些纤细感与强劲感浑然一体的线条,雕琢出西北汉子的精神意象。作品的内核如同房建平个人性格的灌注,硬朗、坚毅与悲壮共存,明确指向自我内心。作品《新绿》(2002年)是熟练掌握绘画语言后,融汇且贯通到个人性的创设,他有意将藏族女性的人物形象拉长,呈现一种唯美的意象。这张作品的转折性表现:首先是画面人物从单人变为多人组合,其次色彩从浓郁转向明亮,再次从古典透明画法转向直接画法,最后是从外观切入内观。在房建平看来要抓住对象的“神”,绘形是达到这个目的的必要手段。作为一名现实主义画家,他始终认为在绘画艺术创作中造型是传神的基础,传神是造型的升华,写实人物肖像画是造型和传神的统一体。

(三)立意高远:文化的基石

一个画家必须要有自省的精神,不断突破自我,不然就会作茧自缚。2007年,房建平进入甘肃画院工作,各种展览与奖项接踵而来。他不耽湎于虚荣,始终在想办法突破自己,充满激情穿越巍峨的祁连山、广袤的大漠,虔诚地深入敦煌莫高窟、甘南草原、肃北阿克塞等地,现场体验西北浓郁诱人的风土人情,感受这片土地的雄浑与神秘。这片土地不仅是自然的奇迹,更是历史的见证,承载着千年丝绸之路的辉煌与深邃。作为一位有典型风格和明确追求的画家,他开始大胆尝试。

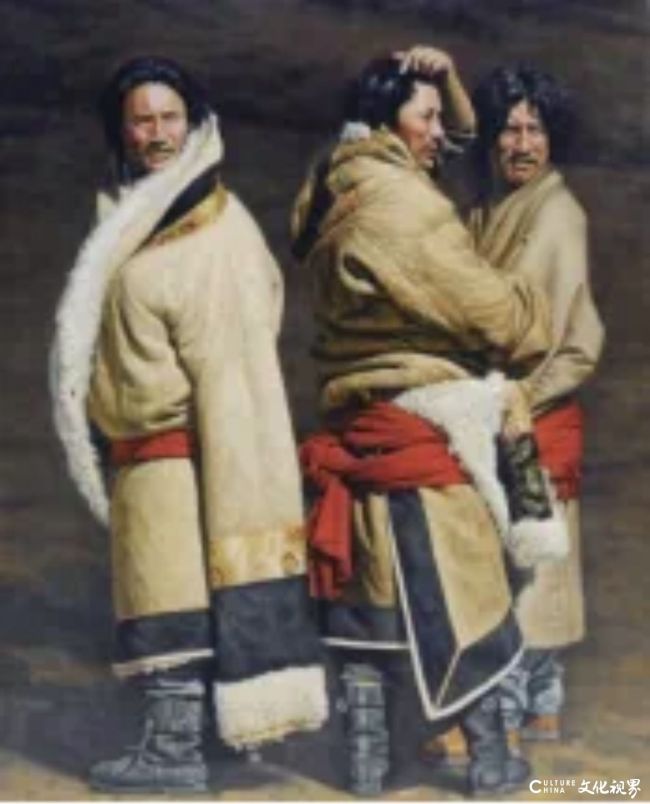

《圣地敦煌》(2016年)系列在清寂凝重的黑暗色调下建立画面结构,营造画面气氛,让敦煌的形象生长出悲壮。我想,他在描绘敦煌时一定看到了敦煌石窟千年沧桑的生命迹象,才会通过颜料的堆积和线条的方向宣泄情感,用不太惯常的虚无笔法铭刻下虚无的物象,让虚无产生真切的力量。我们的相处中,房建平给我的感受始终是宽厚且温情的。他哈哈一笑,解释说也许老了,年轻时的自己是冷酷且孤寂的。透过他的作品,我发现房建平的易于感知促使他常常在单纯的背景下画出孤寂的人物,这种莫名的忧伤呈现的是他深切的恻隐之心。这些人物肖像好似灵魂的镜子,折射着现实社会的纷繁真实。《三个汉子》(2010年)延续了此前《汉子》的意图,显然这个时候的房建平更加成熟更为放松。画面中的三个藏族汉子没有理想化的矫揉造作,他只关心对质感、量感、形态、服饰的诚实观察和描绘,三个人物的姿态与凝视在深层的哲学思考中展现出忧郁色彩。

(房建平《三个汉子》油画179cm×143cm)

藏式大院木门外小男孩的紧张、木然被精准捕捉,《陌生》《凝视》《眸》(2014年)三连拍中,四周空旷和孤寂的气氛压挤着男孩,形成一种凄凉和悲冷的情调,那灵魂出窍般的凝视是击中观者深刻孤独感的物镜。

《朝圣》(2019年)表现了藏族同胞在朝圣路上的休憩,六位人物神情各异,憨厚质朴,画面温暖而和谐。他们相互之间没有过多肢体与眼神的交流,表情、服饰、道具是岁月雕刻故事的语言。画家预设了朝圣的人群被阳光照亮,“希望”定格的瞬间惹得观者怔怔出神,隐喻着“朝圣”是前往信仰圣地的救赎。《盼》(2010年)《佛门弟子》(2012年)《暖阳》(2013年)运用暖黄色系作为主色调,通过色彩的温度传递出人物内心的平和与慈爱,每一张脸都平静地诉说着自我的内心。

(房建平《朝圣》油画143cm×179cm)

(四)时代记录:西北的建构

房建平的艺术语言植根于历史语境和时代精神,艺术语言中文化观念和艺术方法承载着他对万物的理解,在生活深处探求艺术,以艺术家的社会责任和对时代变迁的敏锐感知现实。甘肃画院自2011年至今发起“朝圣敦煌”美术创作工程,依托创作工程的推进,他将自己对时代与社会的深刻理解融入到个人的艺术创作之中。房建平生性质朴,下乡采访时,他能超乎寻常的适应生活并迅速融入百姓。《帕米尔的阳光》(2019年)是房建平此时期的代表作之一。画面上三个哈萨克族女性与三个哈萨克女童屹立在高原,脸上洋溢的笑容从心灵深处而来,画面笼罩在红色的色调中,温暖着整个帕米尔高原。

(房建平《帕米尔的阳光》油画180cm×180cm)

带着对现实的全新体悟,他践行“相信你的眼睛,画你看到的”。《吉日》(2013年)记录了新疆喀什每周三给儿童免费理发的传统,珍贵风俗民情的记录,呈现了质朴的现实主义取向。

艺术忠诚于岁月又忠诚于心灵,《建设者》(2011年)中刻意凸显粗糙的双手、沾满灰尘的脸庞以及略带迷茫的眼神,组合成农民工群体的坚固意象。《铁山精神——新时代矿山人》(2021年)乍一看与他惯有的创作主题形成反差,这种反差恰恰是“反刍”了他对故乡钢铁城市嘉峪关的永恒怀念。八位矿工有着年轻的脸庞、强壮的体魄、坚毅的眼神,其中四位佩戴着眼镜,这种有意的安排与惯常的矿工形象形成反差,寓示着新时代的酒钢建设需要力量和智慧。红色的矿工服装和蓝色的安全帽形成视觉的反差震撼,激活了公众对铁山精神的传承和赞颂。

《叼羊》《骟羊》《剪羊毛》《午时》(2021年)《金秋》《叼羊之一、之二》(2022年)一系列作品是他深入生活的底层,用具象的语言和坚实的造型表达自己对西北民族地区生活美的体悟。《叼羊》系列全画气势激越,令人震颤。这是新疆塔吉克族的一种传统体育活动,那种凸显男人力量与较量的场景直击房建平的内心。房建平直言安格尔、伦勃朗、塞尚、卢奥等艺术大师均对他产生过重要影响。为了强调冲突与运动,画面中尘土飞扬渲染叼羊的争夺异常激烈,人仰马翻的惊险场面让我不禁和鲁本斯的《阿玛戎之战》联系起来。画面中的人物的层次绵密,所有的造型服从于旋风升腾的动势。房建平凭借自己娴熟的写实技巧,使线条与色彩取得生动的呼应,每一笔都力求精准地落在物象的结构上,叼羊人群的恣肆似要冲出画面,让猛烈的场面造成一种狂欢的色彩交响。

(房建平《叼羊》油画180cm×180cm)

三

第一次前往房建平工作室拜访,远远看见他在路边等我。他那魁梧的身形,敦厚的气质,让我莫名联想到河西走廊戈壁上屹立的亘古城墙。走近他,大背头、国字脸、皮夹克、工装裤、大头鞋,这种硬朗的外形很难与他作品中传达的细腻情感相关联。房建平发乎自然的状态均与他的处事方式、艺术观念、创作主题和语言建构同频。访谈间隙,很想看看他画室陈列的作品,房建平歉意解释“都在墙角堆放着”。他随手拿过画册逐幅品评,讲述每幅作品创作的点点滴滴,讲述艺术人生的沟沟坎坎。不画画时他也喜欢待在画室里,沉浸在作品中,追溯着过往,把历史的厚重积聚在我们所身处的这个意志和表象世界。可以肯定的是,他比同时代的人反应积极,以不同的方式把辽阔的西北地理空间纳入到自己的艺术创作视野,并赋予其更加深厚和丰富的文化内涵。历史叠加的西北使房建平的虔诚之心更加强烈,在他的绘画中,西北叙事的发生发展以及演变迭代,形成了他与西北独特的交流。

首先,直面房建平的作品,意图是让观众站在他的画前感受西北的美,体验西北的情,“好看,懂了”,这是他直白又真实的想法。所以房建平的油画作品几乎是弱化背景,他所塑造的人物以理想主义般的完美,充斥着画面。他的绘画语言接近现实,亲近灵魂,直面真实。比如,他坚持“技”与“道”并行,以敏锐的艺术洞察力捕捉最能体现其灵魂特质的瞬间,每一个他笔下的人物都仿佛被赋予了独立的生命和独特的故事。这些真实的人物通过他的画笔与心灵相遇,成为内心深处探求的媒介。如杨飞云所言“艺术和真实是两回事,但我认为写实绘画最感人的东西正在于真实的东西”。

其次,苏轼曾在“常形”与“常理”之间,做过一个至关紧要的区别,他说“世之工人,或能曲尽其形,而至于其理,非高人逸才不能辨”。房建平油画人物的灵魂在于透过外在的表象精准地揭示人物内在的精神世界和独特个性。他的艺术手段从超写实到写意,笔触逐渐潇洒。房建平在融合客观对象于主观情感,通过独特的视角将内在情感寄托于造型观念,基于形象并高于形象的气韵是注入绘画者情感、思想并超脱客观对象本身的一种艺术手法和模式,使其在呈现客观对象的同时传递他的思想温度。

再次,艺术的叙事要从心而发。房建平是热情之人,却是喜欢安静之人,往往热闹的表达恰是画家内心坚定的淡然,那些平凡的场景、温暖的瞬间却如此触动人心。房建平的绘画是西北历史的延续与记录。建构西北油画的整体叙事无疑具有典型价值。他时刻提醒自己,唯有回到原点,遵从艺术初愿,在实践中多磨炼,才能创作出优秀的作品。那么静下心来,顺势而为,遵循内心深处的召唤,去凝视身边任何一处平凡的景象,自然而然,质朴方正,是他坚守的自在品位。

结语

艺术的本质就是探索与发现的过程,修炼本心,体察社会,勾连人类命运的整体关照。透过他悲天博大的胸襟,矢志不渝的执着,那些一时一刻最直接的感悟记录,是房建平简简单单干干净净的热爱。西北是一个具有宏大、醇厚与纯净特质的地方,与房建平敦厚、平实的内心情感契合。透过他的人和作品,让我相信“返璞归真”是艺术的最高境界。西北的能量如同光照亮房建平的精神生命,他所凝视的平凡景象,触碰灵魂深层次的探索,都人格外化成为他艺术人生的理想解释,散发着平凡的力量去穿透西北的天地万物,重建西北的精神高地。

(文/冯丽娟,青海师范大学教授,本文刊发于2025年1期《西部文艺研究》)

画家简介

房建平,1963年生于河北,本科学历。曾进修于西安美术学院油画系、中央美术学院油画系徐悲鸿画室、广州美术学院油画系研究生课程班。甘肃画院创作研究部原主任,甘肃画院油画院原院长。一级美术师,中国美术家协会会员,甘肃省美术家协会理事、评委库专家成员,甘肃省油画学会常务理事、学术委员会委员,西北民族大学美术学院校外硕士生导师。作品多次参加各类全国性展览并有作品获奖。