前言

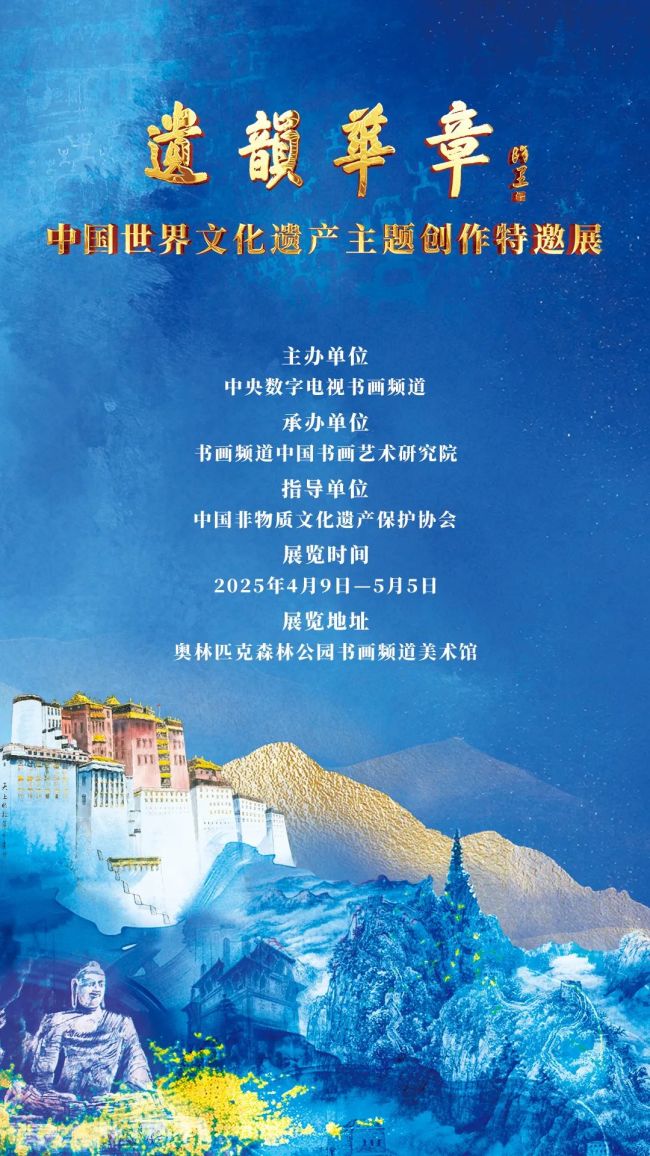

暮春将尽,和煦盈怀,在这浸润着草木清芬的时节,书画频道中国书画艺术研究院研究员们,以文化自觉的笔墨和与家国同心的赤子情怀,精心创作53幅作品,组成“遗韵华章——中国世界文化遗产主题创作特邀展”,用中国画艺术语言唤醒沉睡千年的文明印记,重燃人们对文化遗产的守护与热爱。

世界文化遗产是联合国教科文组织和世界遗产委员会确认的文明瑰宝,是全人类物质与精神的宝贵财富。智慧勤劳的中华民族创造了无数文明奇观,中国共有59项世界遗产被联合国列入《世界遗产名录》:哈尼族人将嶙峋山峦雕琢成千级梯田,在群山上谱写生存史诗;万里长城雄踞北疆,用雄浑气势铸就中华民族精神脊梁;碧水青山的九寨沟,用彩池飞瀑演绎祖国大好河山。这些横亘千年的文明坐标,既是劳动人民铸就的物质丰碑,更是镌刻着民族坚韧生命力的精神图腾。作为艺研院的重要学术成果,展览以“遗韵华章”为题,期望通过艺术赋能的方式,让文化遗产焕发时代华彩,为文旅融合注入美学动能。

文明对话永无止境,艺术传承历久弥新。展览折叠古今时空,以当代视角重构历史图景。在守正创新的文化道路上,让传统文脉在当代语境下绽放灼灼光华,是书画频道献给这个时代的文化答卷。

中央数字电视书画频道

2025年4月

徐里参展作品《长城》

“起来!不愿做奴隶的人们!把我们的血肉,筑成我们新的长城!”每一位中国人的血液里都流淌着这段旋律。从土石建造抗击匈奴的秦长城、砖石垒起的明长城,到民国画作中的“钢铁长城”,再到全国人民同仇敌忾保家卫国的“血肉长城”,“长城”作为中华民族精神象征的图腾已存在2000多年。

长城位于中国北部,东起山海关,西到嘉峪关,全长约6700公里。始建于春秋战国时期,秦朝统一中国之后逐渐建成万里长城。汉、明两代曾大规模修筑。如果把各个时代修筑的长城加起来,总长度超过5万公里,如果把修建长城的砖石土方筑一道1米厚、5米高的大墙,这道墙可以环绕地球一周有余。长城的修建工程浩繁,气势雄伟,与埃及的金字塔,罗马的斗兽场,意大利的比萨斜塔等被誉为世界七大奇迹。1987年12月,长城被列入《世界遗产名录》。

长城是中华民族宝贵的文化遗产和文化象征,它见证了许多中国历史上的风雨飘摇和心灵伤痛,也激励着中华儿女们在任何历史境遇下都不畏险阻、顽强奋进,更是中华民族万众一心、生死与共的凝聚力体现。古今中外无数艺术家歌咏过长城的雄伟,描绘过长城的壮丽,画家徐里也不止一次画过长城。

在这幅《长城》中,徐里选择了绿意盎然的季节,古老蜿蜒的长城串连起了生机勃发的草甸、古树,这是古老文明不断焕发生机的隐喻。画面延伸向远方,长城立于高耸的山巅,延绵不断,直至消失在画面之外;雾海翻腾,远山若隐若现,现、高低错落,更凸显长城的巍峨。

这幅作品视野开阔辽远,长城的雄伟与山川的壮阔相融合,展现出宏大的气势。画家徐里将西方油画技法与东方美学神韵相融合,摆脱了对长城客观写实的描绘,转向意象性表现。例如,他将中国传统书法用笔强调对刚健和雄浑,转换为油彩笔触的强劲和果敢。画面中描绘山峦、树木等景物的笔法,豪放且富有变化,既勾勒出物体的形态,又传递出一种内在的力量感,让画面具有了超越物象的丰富意涵。

靳尚谊先生曾说过:徐里在艺术界、美术界,“徐里现象”是很特别的。什么是“徐里现象”呢?徐里长期致力于水墨画和写意油画两种类型的创作,尤其是写意油画,西方油画的材料、技术、语言在徐里的笔下焕新为更适应现当代中国文化审美的画作,正如他在采访中所言,“我近些年的创作,在尝试不同的画种、不同的形式风格,但所有的变化都围绕着不变的主题,即我追求的中国精神、中国境界、东方神韵。”

每个中国人心中都有一座意象的长城,徐里以写实主义精神为主,把文人山水画的意象与笔墨程式转换运用在油画的创作中,通过书写性笔线,雅致自然的色彩,气势雄大的构图,为河山立传,与历史文明对话,与时代精神共振。“万里长城永不倒”,尤其是在全球化的背景下,在以中美关税战为标志的严峻的国际形势下,生机勃发、坚不可摧的长城,是中国人民勤劳智慧、坚韧刚毅、自强不息的民族精神的最好体现。

作品欣赏(横屏)

《长城》104×171cm

世界遗产简介

长城(The Great Wall),又称万里长城,是中国古代的军事防御工事,是一道高大、坚固而且连绵不断的长垣,用以限隔敌骑的行动。长城不是一道单纯孤立的城墙,而是以城墙为主体,同大量的城、障、亭、标相结合的防御体系。依据长城形成了长城文化。是弘扬中华优秀传统文化的重要力量。

长城修筑的历史可上溯到西周时期,发生在首都镐京(今陕西西安)的著名典故“烽火戏诸侯”就源于此。春秋战国时期,列国争霸,互相防守,长城修筑进入第一个高潮,但此时修筑的长度都比较短。秦灭六国统一天下后,秦始皇连接和修缮战国长城,始有万里长城之称。明朝是最后一个大修长城的朝代,人们所看到的长城多是此时修筑。