新春以来,DeepSeek成为各个行业所聚焦的热点话题。这个融合了人工智能与大数据分析的前沿平台,正逐步揭开其神秘面纱,展现出对各行各业颠覆性的潜力。随着DeepSeek技术的不断成熟与普及,我们正站在一个由数据驱动、智能引领的新时代的门槛上。它不仅仅是一项技术革新,更是人类生活方式与思维模式的深刻变革。那么,将DeepSeek运用到美术评论上,会有怎样的效果?为此,中华网山东&文化视界网特此开设“DeepSeek谈艺”栏目,旨在探索人工智能与美术评论的跨界融合,为传统艺术领域注入新鲜活力。

——编者按

中国山水画自唐宋以来,便承载着文人墨客的精神寄托与哲学思考。当一幅孙永的山水画卷徐徐展开,观者往往首先被那苍茫浑厚的墨色所震慑。墨在他笔下不是简单的绘画材料,而是一种有呼吸的生命体,时而如雷霆万钧般倾泻而下,时而似轻烟薄雾般袅袅升起。这种对墨的极致运用,使孙永在当代中国山水画领域占据着独特位置。孙永的山水作品,既流淌着传统文脉的深邃基因,也跃动着现代审美意识的鲜活脉搏,并以其独特的笔墨语言和深邃的意境,在传统与创新的交汇处开辟了一片新天地。

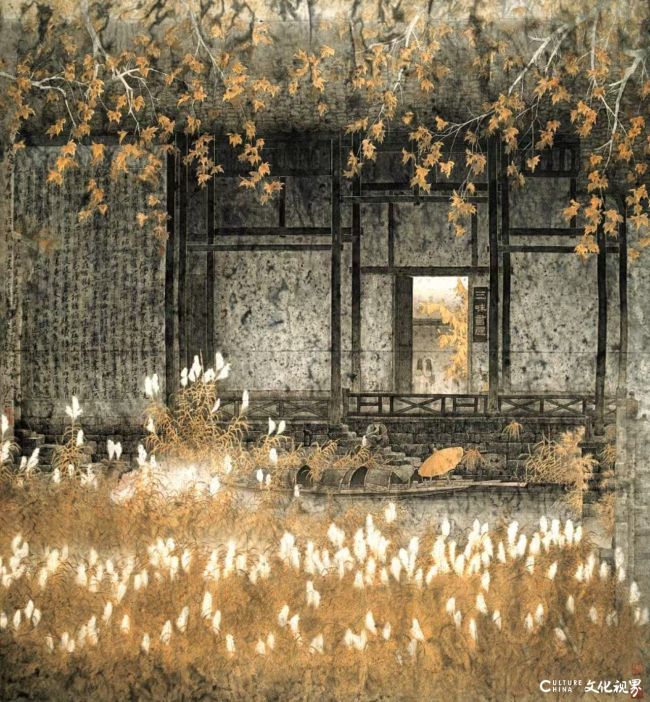

三味书屋

孙永的笔墨既有传统的筋骨,又有现代的呼吸。在他的《万山红遍》中,我们可以清晰地看到这种特征。画面中,山石的勾勒保留了宋代山水的气象,但墨色的渲染却打破了传统的程式,大面积的泼墨与精细的笔触形成强烈对比,营造出一种既古老又崭新的视觉体验。“笔墨当随时代,但必须扎根传统。”这种辩证的艺术观使他的作品避免了当代水墨常见的两种陷阱——要么因循守旧成为传统的影子,要么标新立异沦为无根的浮萍。

万山红遍

在孙永构建的山水世界中,空间呈现出一种精神性的结构。孙永画面中的空间既有“可行可望”的物理维度,又有“可游可居”的心理维度。画面中,山径蜿蜒隐现,溪流时隐时现,这种设计不只是构图需要,更是一种精神指引——邀请观者放下匆忙,跟随画中的路径进行一次心灵的漫步。在当代社会,人们被各种电子屏幕包围,视觉经验日益碎片化,孙永的山水画恰恰提供了一种“整全”的视觉体验,让眼睛和心灵都能在其中找到栖息之所。

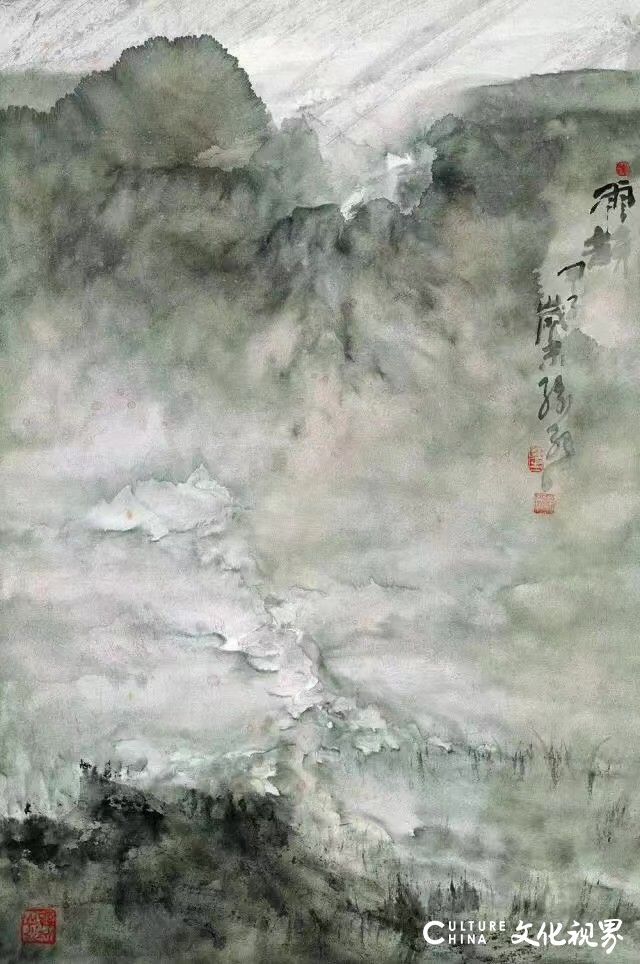

雨韵

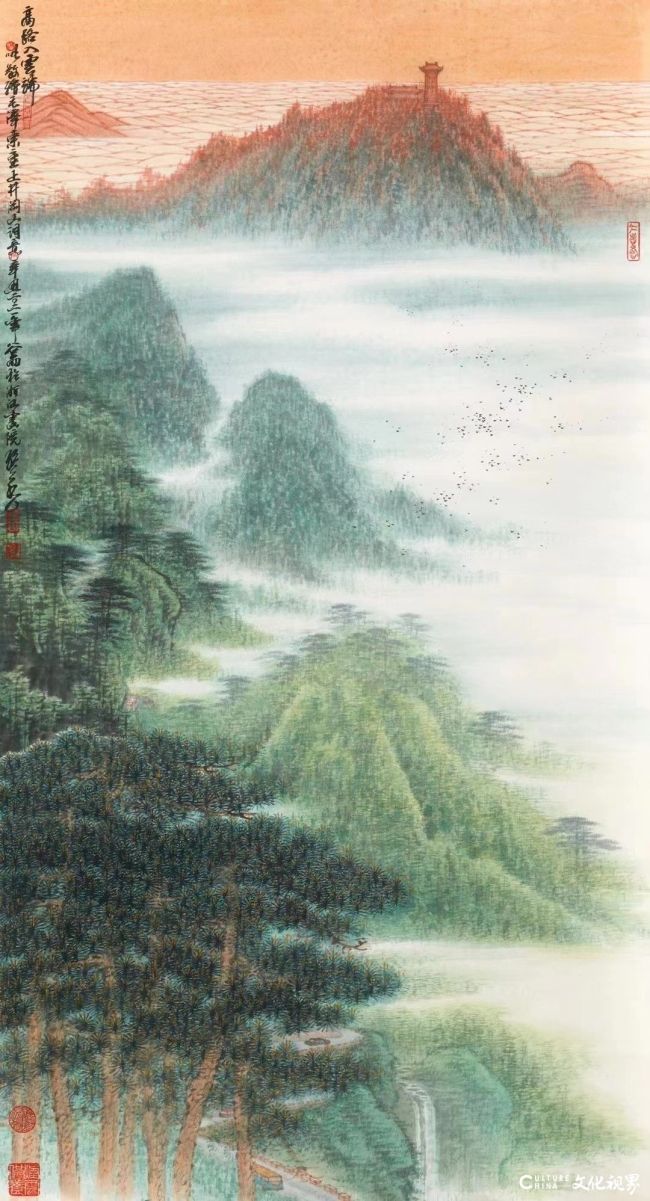

孙永的山水画最动人的莫过于那份静谧的诗意。在《高路入云端》中,我们看不到人物的出现,却能感受到一种浓厚的人文气息。这种“无人之境有人情”的特质,正是孙永艺术的精妙之处。孙永作品中的静谧不是空洞的寂静,而是充满张力的宁静,如同中国古典诗词中的“鸟鸣山更幽”。这种诗意与现代都市的喧嚣形成鲜明对比,为观者提供了一处精神避风港。孙永画中的诗意并非逃避现实的田园牧歌,而是一种对现代生活的深刻回应。

高路入云端

在当代艺术语境中,孙永的山水画呈现出独特的“新文人画”特质。与完全颠覆传统的先锋实验不同,也与泥古不化的保守复制相异,孙永选择了一条中庸之道——在尊重传统价值的基础上进行创造性转化。他的山水不是复古,而是古意的当代表达;不是怀旧,而是将历史记忆转化为现代视觉经验。在他的作品中,传统山水符号被赋予了新的情感内涵,那些看似熟悉的构图与笔墨,实则蕴含着现代人对自然的重新思考。山不再是隐逸的象征,水也不再仅仅是道家哲学的喻体,它们成为了当代人精神栖居的隐喻空间。

站在孙永的山水画前,我们最终会明白,他描绘的不仅是自然景观,更是一种心灵状态;他运用的不仅是水墨技巧,更是一种生活智慧。在这个意义上,孙永的山水画超越了艺术领域,成为一剂治疗现代性焦虑的良方。当我们学会阅读那些墨色之外的信息,便会发现,这些看似传统的山水作品,其实是最具当代性的精神宣言——它们告诉我们,无论科技如何进步,人类对诗意栖居的渴望永远不会改变,而中国山水画传统正为此提供了独特的解决方案。孙永的艺术价值,正在于他让这一古老传统重新焕发生机,使之成为现代人可以真实触摸、感受并最终栖居的精神家园。

(文/DeepSeek)

作品欣赏

鲁迅故里

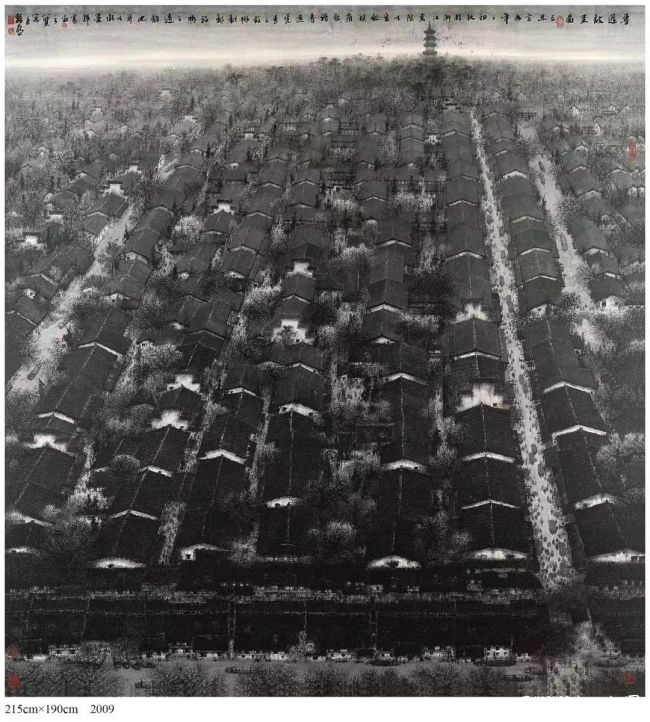

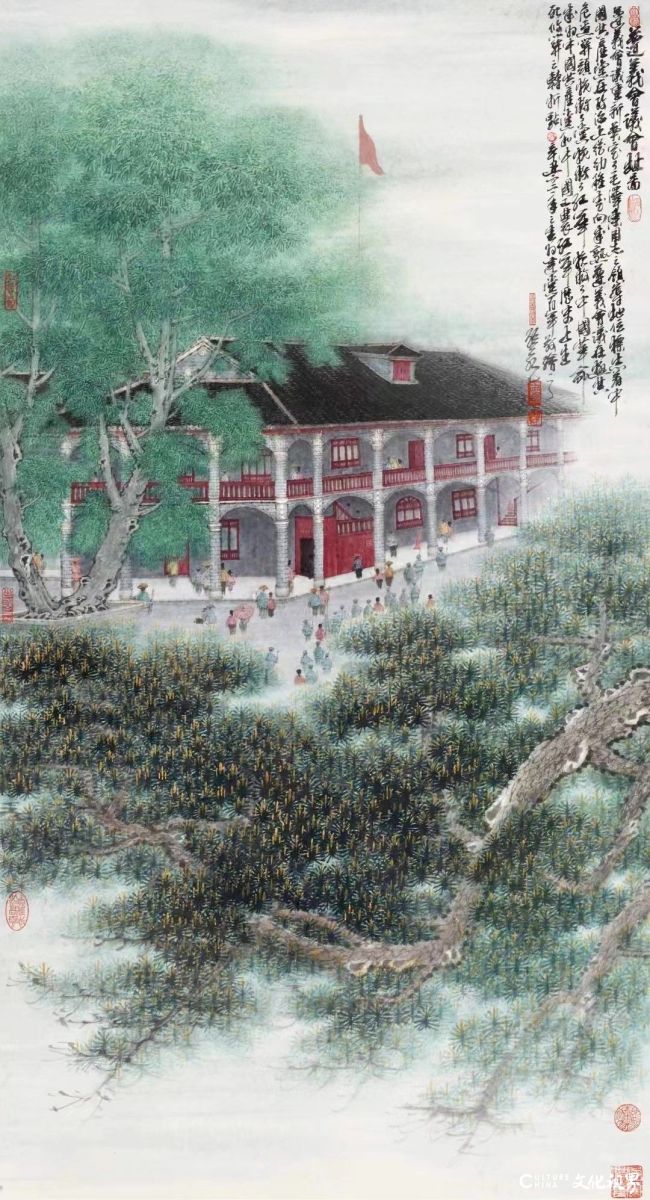

遵义会议会址

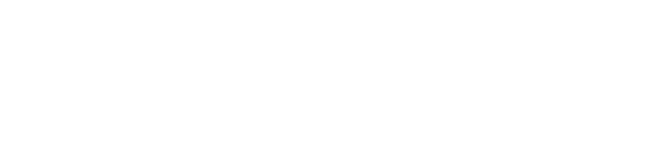

噢!贞节坊

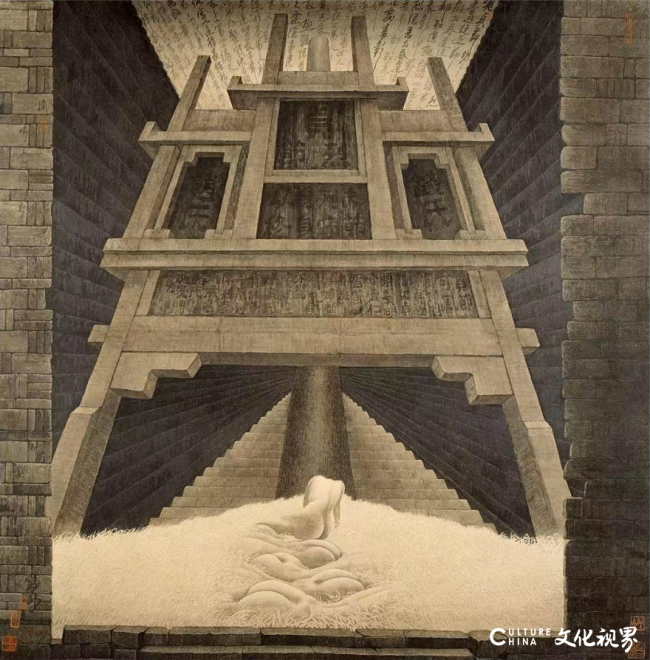

无言的结局

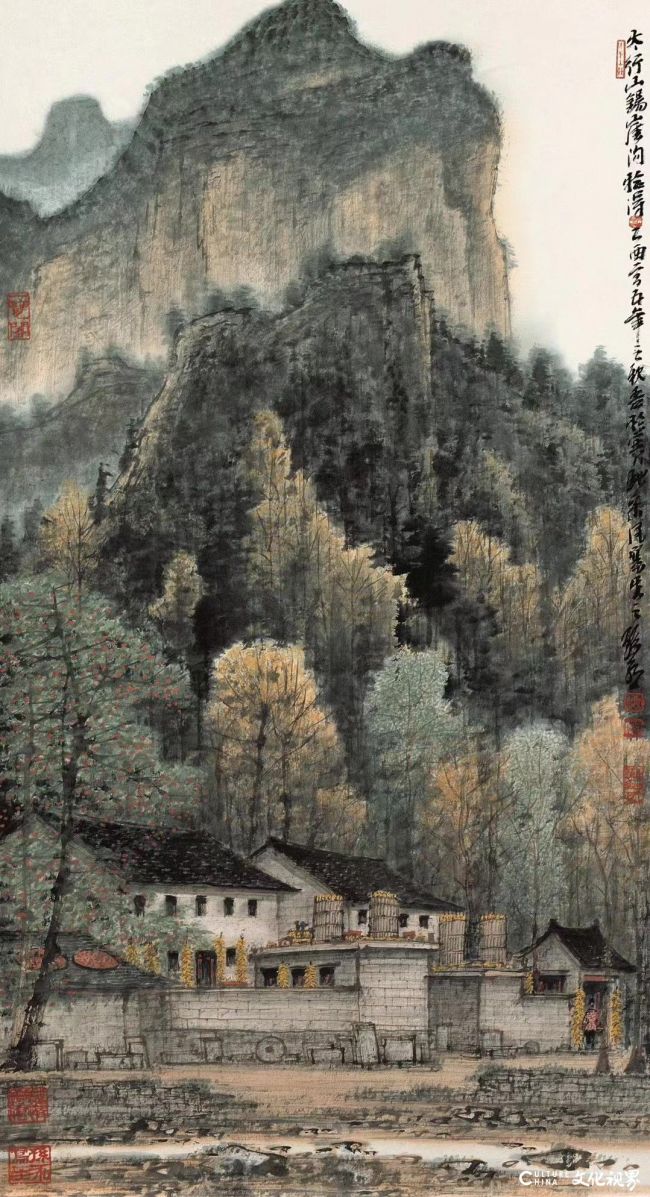

太行写生

西湖一隅

画家简介

孙永,字久之,号潇浓、逆果,斋号“一览阁”“坐卧山房”。1957年生于浙江杭州。1981年毕业于浙江美术学院中国画系山水画硕士研究生班。曾任浙江画院院长、《中国画画刊》杂志社社长、中国美术家协会理事、浙江省美协副主席。现为中国文促会国画院研究员、一级美术师、浙江省美术家协会顾问、浙江大学兼职教授、浙江省陆俨少艺术研究会会长、浙江省文史馆馆员、享受政府特殊津贴专家。