新春以来,DeepSeek成为各个行业所聚焦的热点话题。这个融合了人工智能与大数据分析的前沿平台,正逐步揭开其神秘面纱,展现出对各行各业颠覆性的潜力。随着DeepSeek技术的不断成熟与普及,我们正站在一个由数据驱动、智能引领的新时代的门槛上。它不仅仅是一项技术革新,更是人类生活方式与思维模式的深刻变革。那么,将DeepSeek运用到美术评论上,会有怎样的效果?为此,中华网山东&文化视界网特此开设“DeepSeek谈艺”栏目,旨在探索人工智能与美术评论的跨界融合,为传统艺术领域注入新鲜活力。

——编者按

当一位中原画家将画笔转向边疆少数民族,其创作注定超越地理意义的描绘,成为一场关于文化认知、身份理解与艺术语言重构的深度实践。马国强的少数民族题材创作,正是这样一次跨越地域与文化边界的精神远征。他以水墨为媒介,在汉族与少数民族的文化差异中寻找审美共通,于传统笔墨的当代转化中构建起平等对话的艺术空间,让少数民族的文化肌理与精神特质在水墨世界里获得了既具辨识度又富现代性的表达。

平视视角:解构他者想象的文化自觉

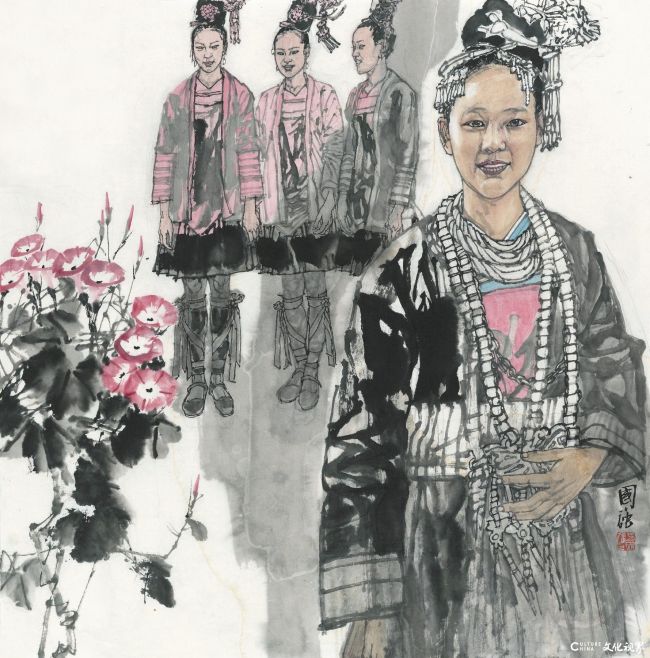

马国强的创作首先是一场观念的革新。在传统艺术史中,少数民族形象常以“异域奇观”或“文化他者”的面目出现,而马国强选择以平视的视角重新凝视这些文化主体。他深入云南村寨、新疆牧场、福建渔村,与哈尼族、维吾尔族、惠安女共同生活,在篝火旁的夜谈、田垄间的劳作、节庆里的歌舞中,捕捉那些被宏大叙事遮蔽的日常细节。这种沉浸式的体验,使他笔下的人物褪去了符号化的标签——傣族少女的婀娜不是对“柔美”的刻板演绎,而是晨光中挑水时腰肢摆动的自然韵律;藏族老人的皱纹里刻写的不仅是高原的风霜,更是与土地对话的生命智慧。他拒绝将少数民族视为需要被拯救或观赏的对象,而是视其为中华文化共同体中平等的言说者,这种文化自觉,让他的作品成为不同民族相互理解的视觉媒介。

笔墨转译:在传统基因中培育新的审美语法

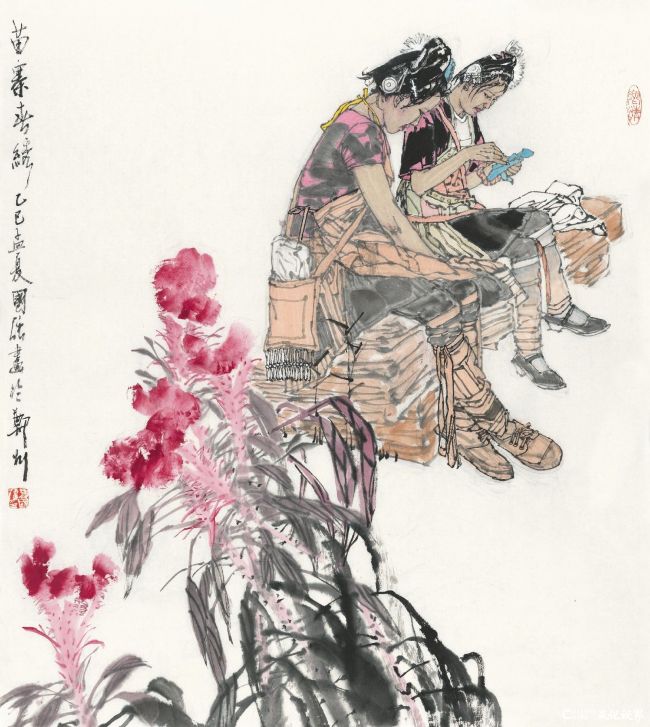

面对少数民族文化的丰富性与独特性,马国强展现出卓越的笔墨转化能力。他以传统水墨的“写意精神”为内核,却不拘泥于既有程式,而是根据不同民族的文化特质重构语言体系。在表现苗族服饰的繁复纹样时,他将工笔的精细勾勒与写意的畅快挥毫相结合,用颤笔线条模拟银饰的金属质感,以淡墨皴擦表现蜡染的斑驳肌理,使传统笔墨在承载现代视觉经验时不显生硬;描绘蒙古族的豪迈气质时,他借鉴山水画的“大斧劈皴”,以粗犷的笔触表现皮衣的厚重,又融入行书的笔意,让人物动态充满韵律感。这种“因文化而异其笔,因精神而变其法”的创作策略,使水墨语言既保持了东方美学的基因,又具备了言说多元文化的可能性。

在色彩运用上,马国强打破了水墨“重墨轻色”的传统。他敏锐捕捉少数民族服饰中的高饱和度色彩——彝族的红、藏族的黄、傣族的孔雀蓝,将这些极具文化标识性的色彩纳入水墨体系,通过“以墨醒色、以色融墨”的技法,让艳丽的色彩在水墨的氤氲中获得内敛的气质。这种色彩革命不是对传统的背离,而是对“随类赋彩”古训的当代诠释,使画面在保持水墨本体性的同时,绽放出鲜活的文化色彩。