不知道有没有人曾统计过那些本人与作品高度契合的艺术家比例究竟有多少,但是李津大概可以算作其中一个。

从活色生香,饮食男女,到晨钟暮鼓,罗汉僧侣,他的笔墨游走于俗世与禅意之间,既承续着中国文人画的传统,又是他个人生命体验与趣味活生生的再现。

春天适合读李津。

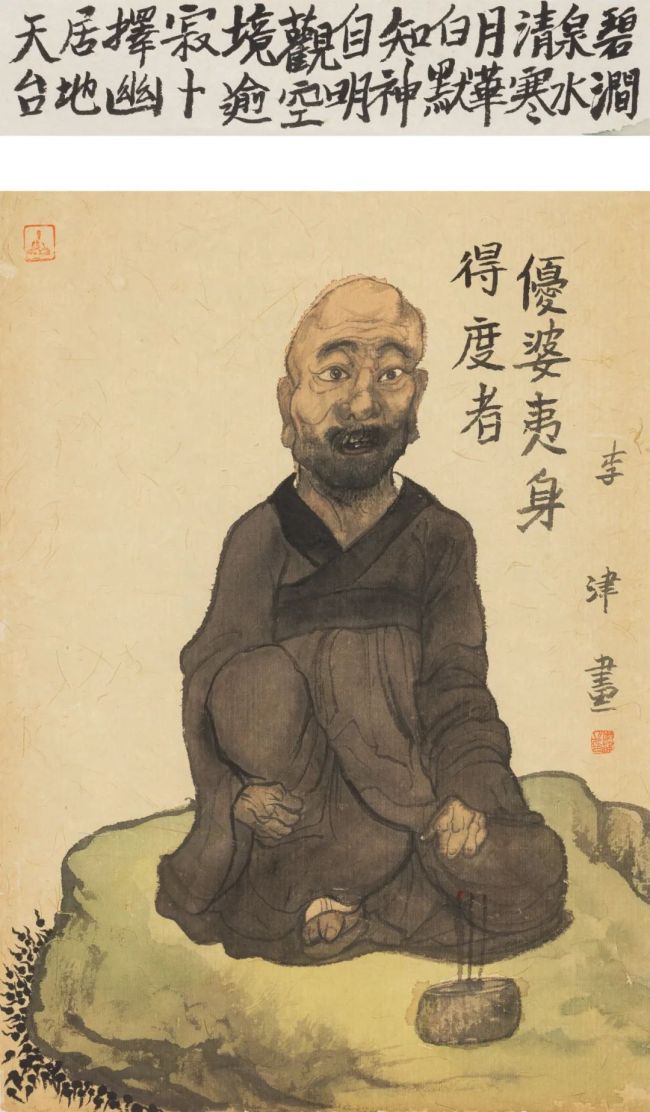

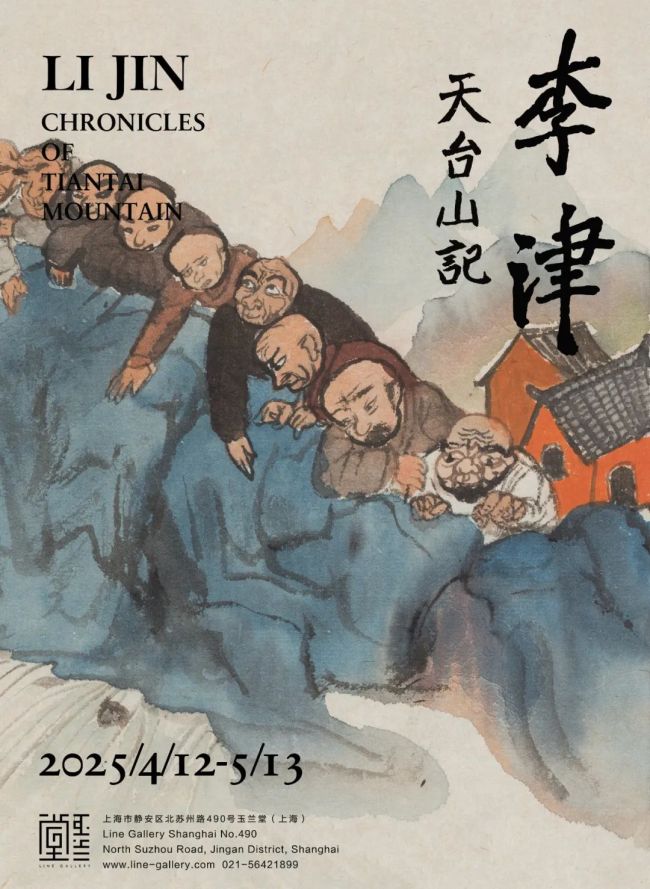

当晨钟撞破天台山的薄雾,李津也开启了他每日的晨课。在过去的五年间,他多次往返于这座江南古刹。五年前初次造访时,500罗汉雕塑带来的视觉震撼,让他的作品从饮食男女的活色生香中,衍生出另一番磅礴气象。

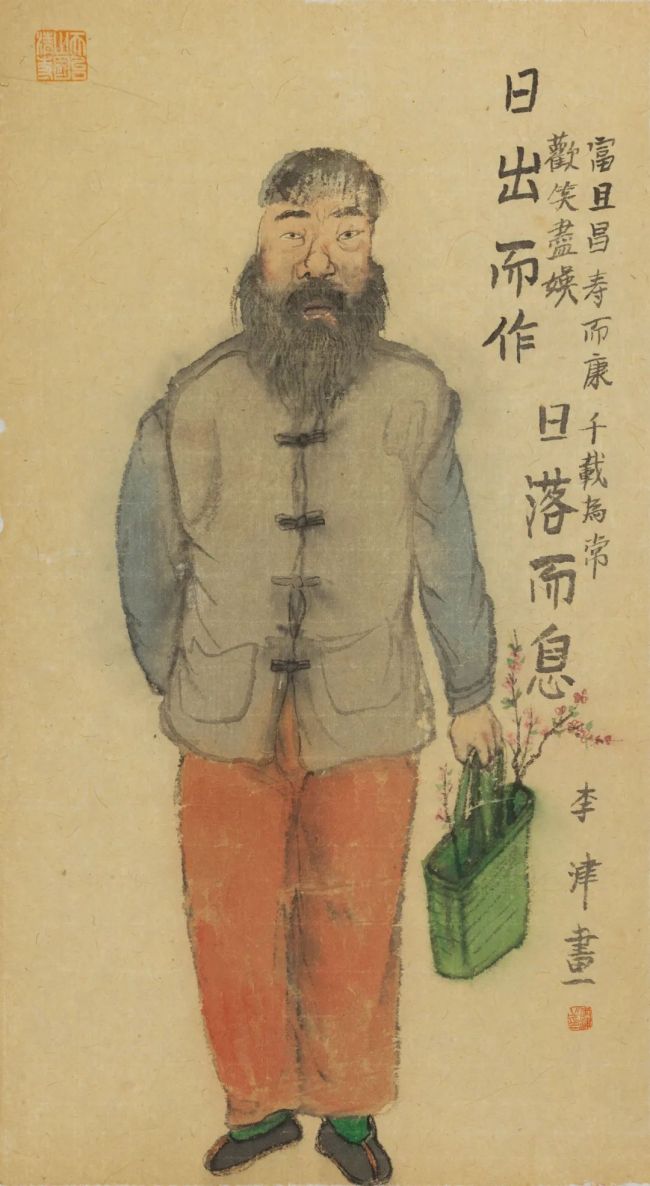

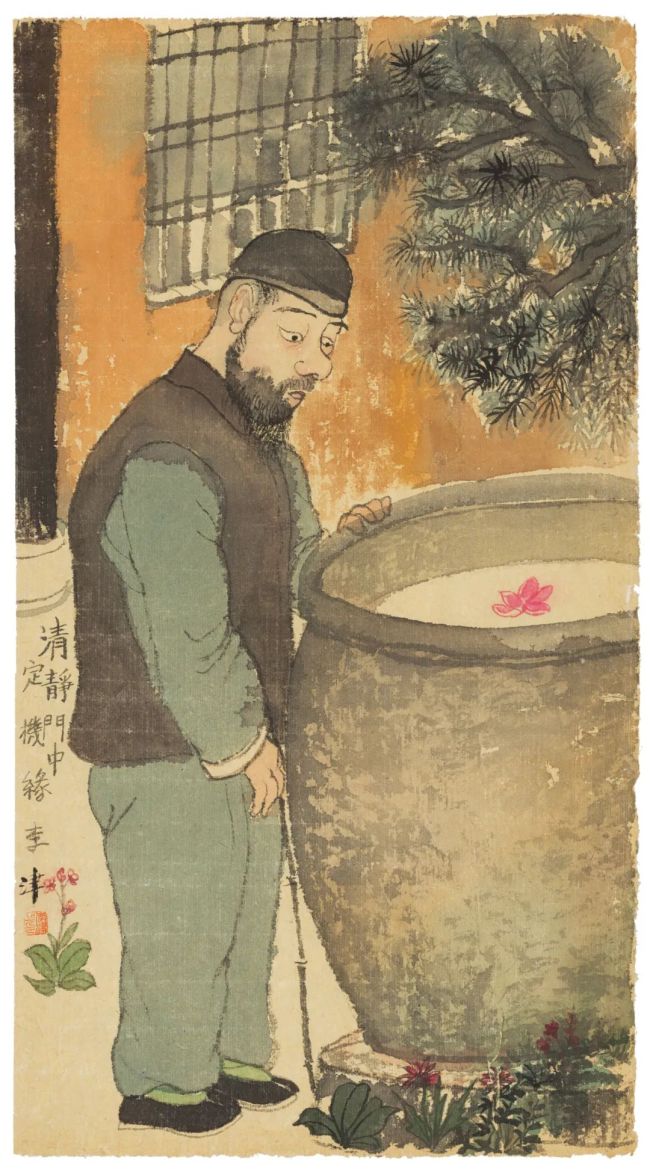

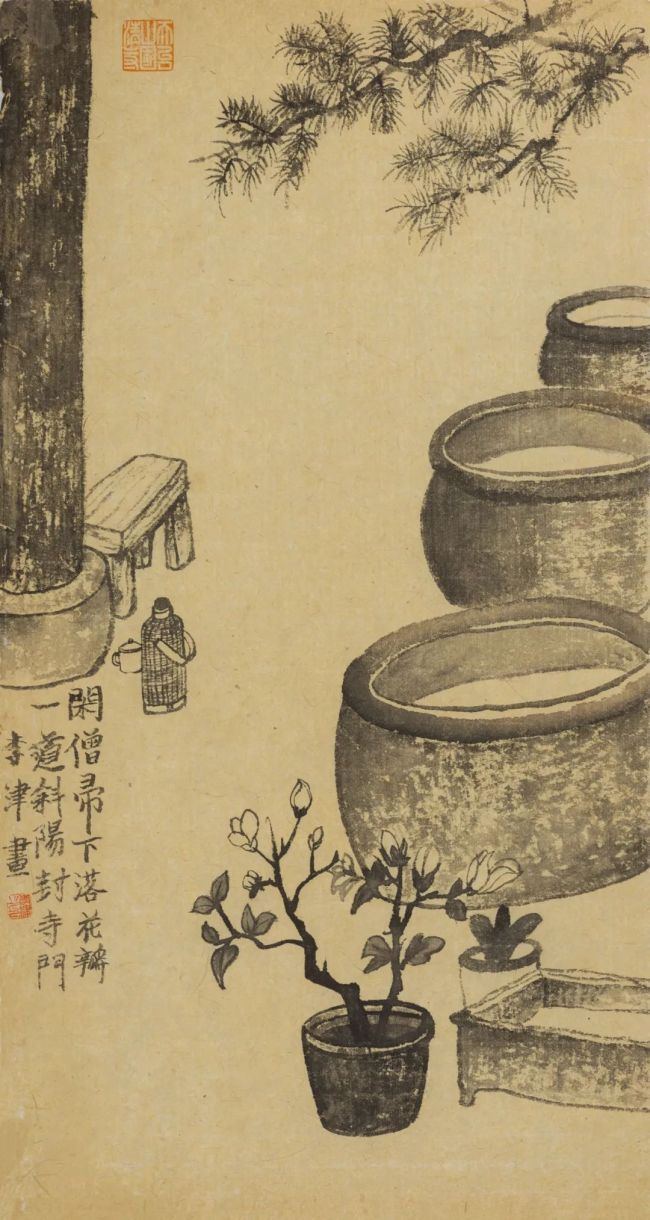

而如今画中的人物,又是别样情绪了。无论是日出而作日落而息的采花归来,还是空望院中水面落花涟漪,抑或是某次户外踏春之旅,画中人物的表情都似乎处于平淡到近乎木讷的状态中,然而同时又那么放松和怡然自得。

“李津:天台山记”展览现场

玉兰堂上海,2025

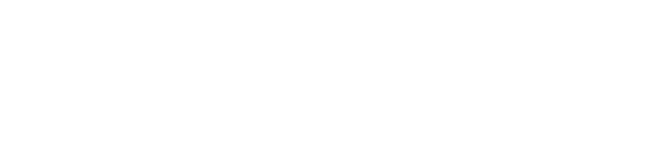

这种松弛感与李津的创作状态密不可分。他每年都会回到这里重新看天台山、国清寺,这既区别于陌生环境带来的新鲜和刺激,又不同于对熟悉之物的麻木不仁,可能出去转了一圈,找到了新的灵感,立刻加快脚步拿起笔画下来。用他的话来说,“就是气场合了。”

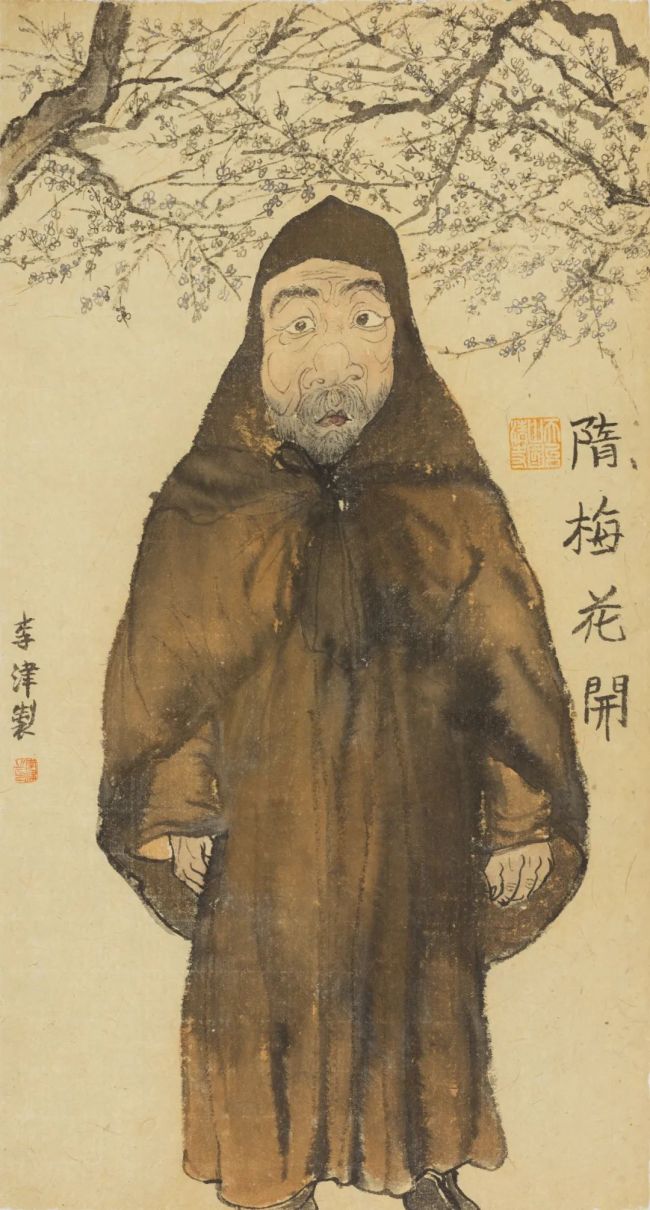

正如李津的绘画中,既有大刀阔斧的气象,也有绣花般的细腻功夫。在这里,他所感受到的气场,与在北派寺院中体会的那种朴厚苍劲的力量感迥然不同。在云雾氤氲的天台山中,衰老的与年轻的事物在同时生长,千年隋梅与新生苔藓共生,石阶上的青苔与僧袍的褶皱同构,这些视觉密码最终化作他笔下的墨韵层次。

“就好像老树新花一样。我到了这个年龄,虽然有好多年轮包浆,但是内心还是有一种孩童气,一种蒸蒸日上的态度,这对艺术家来说很重要。退远了看,艺术家活得再久,活100来岁,也活不过一棵树,所以拿人的老和少作为负担的话,是有问题的。我们都是过客,都是瞬间。”

《采花归来》43×23cm纸本设色2025

《水中花》43×23.5cm纸本设色2025

眼前的事物始终滋养着李津的创作。

曾经在工作室里种植的花草与蔬果植物,如同源源不断的灵感源泉,化作画中鲜美可口的食物图谱。这几年他在北京的工作室时间更少,失去了固定的“根据地”之后,他更多是四海为家的状态,他的画室遍布天台山、太行山、云南大理,这些都是他喜欢的地方。

李津在位于天台山民宿中的画室创作

《春寒》43×23cm纸本设色2025

《隋梅花开》43×23cm纸本设色2025

有的人在生活和创作中做减法,但是李津恰恰相反,他一直在行走,在拓宽自己的点,在感受不同空间带来的熟悉又陌生的启发。李津在采访中坦言,他的创作同样还没到做减法的阶段。在他那里,画画有几重境界,最终可能不是靠眼睛画画,而是靠心。因为内心的东西一展开,任何东西都可以是大山大川。“可能我现在还是在靠眼睛画画。”

他继续说道:“我一直说我不想做减法,因为如果我没有那些特别丰富的体验和经历,还没有加到那个高度,就去做减法,最后减到什么都没有了,也就走到头了。可是我还不愿意,我要是能够一辈子画画,一直没丧失最初吸引我的那些东西,无论是色彩、笔墨还是造型。我不会为了某种境界,放掉自己作为一个画家最基本的用眼睛看事物和表现的欲望,这种最初级的也是最高级的。”

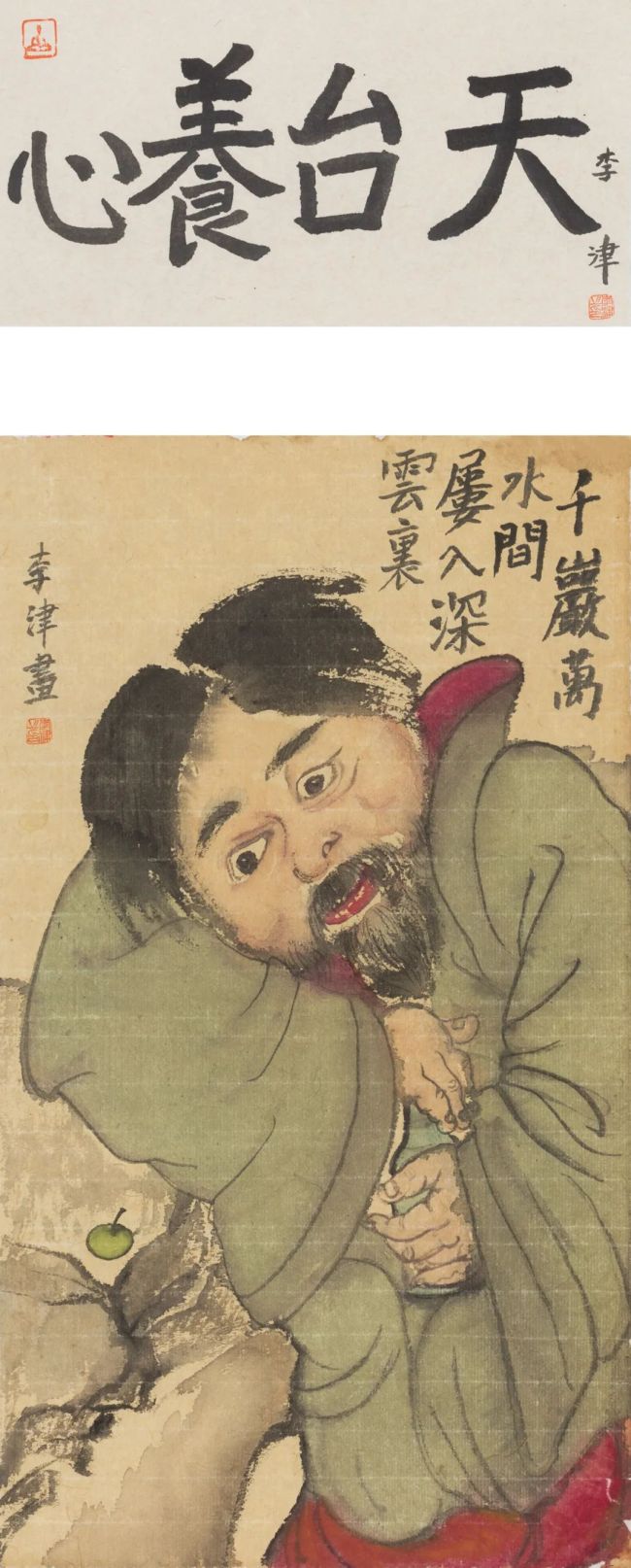

《清净门中》12×25cm+39×25cm纸本设色2025

《天台养心》11.6×22.4cm+39.2×21.8cm纸本设色2025

在玉兰堂上海展览现场,一幅名为《天台养心》的小幅作品中,写着一句:千岩万水间,屡入深云里。

这句诗来自唐代诗僧寒山的诗句。寒山隐居天台寒岩,以白话诗作记录山林修行与禅悟体验。他的隐逸姿态与南宋天台人济公的市井癫狂形成互补,共同构成中国宗教文化中出世与入世的双重维度。而他们正是李津作品中屡次出现的人物。

那个屡入深云里的人,也是李津自己。

Hi艺术(以下简写为Hi):这次在玉兰堂上海的最新展览“天台山记”,呈现的都是今年在天台山期间的创作吗?这次天台山之行跟之前有哪些不同的感受?

李津(以下简写为李):我突然发现已经在这里待了五年了,每年都要回到这个地方,重新去看天台山,看国清寺,然后重新创作,尽管都是同一个地点,但是每次的心得都不一样。从开始时特别新鲜刺激的陌生环境,到好像回家一样的熟悉,但是在这种熟悉的环境里,还不断地发现一种陌生的东西,作为艺术家,这是最好的状态,就启动了。

这次在天台山创作其实加起来就20多天,很短的时间,我没感到多仓促,我心里没有规划太多大尺幅的作品,基本上都是即兴的小品。它们都是有感而发的,很直觉的。所以我看这次展览的时候没有勉强、木讷的感觉。我关心的题材是很窄的,但是不会感到单调,每幅画里面都有独立的感觉,因为你没把它放掉。

“李津:天台山记”展览现场

玉兰堂上海,2025

Hi:跟五年前初次到天台山,看到的、感受到的以及画的有什么不一样了?

李:第一次去的时候感觉视觉上比较强,那时候画了好多罗汉,因为进入这个环境和寺院,看到500罗汉雕塑,感到非常震撼和冲动。那时候一草一木对我来说都有一种吸引,感觉没有不能入画的东西,我晚上睡得很晚,精力也很好,所以画了很多,有些尺寸也很大。

这次已经不存在这种冲动了,相对来说平和得多。很多取材和画的人物很平淡,不是说从形式上特别打动眼球,有的时候就是一个人站在那里,有点木讷,也没什么的动作,但是里面还是有一种能让你跟着走进画面的东西,我觉得就是气场合了。自己的精神状态没有纠结的东西,画得比较放松。

《天台众僧》23.3×51cm纸本设色2025

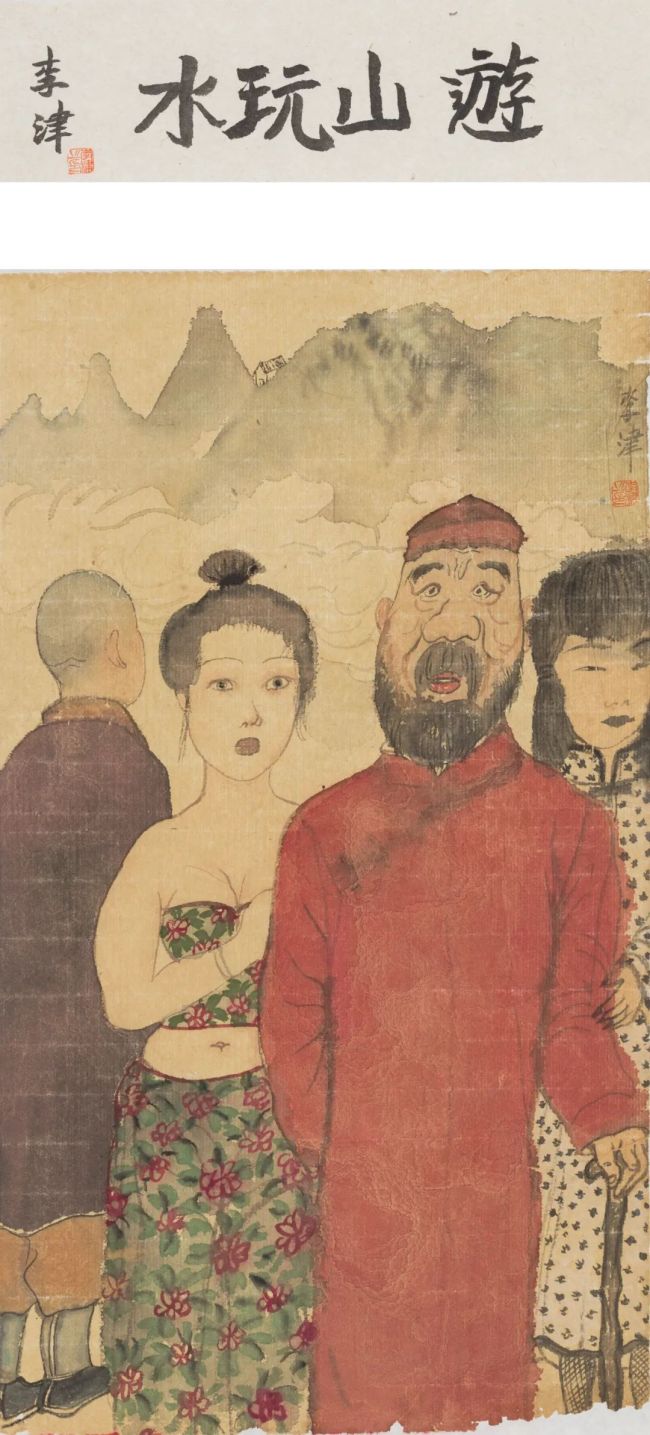

《游山玩水》6.1×22.2cm+39×21.8cm纸本设色2025

Hi:是一种怎样的气场?

李:因为我本身喜欢去寺院,其像九华山、五台山很多著名的佛教圣地我也去过,但是可能每个人都有自己的道场,道场对了就有一种回家的感觉。我个人的气质不好说是纯北方的,或者南方的,我喜欢在视觉上有张力,但同时又非常细腻的东西。我的画也是这样,是拙和巧的结合。我的字看着觉得呆萌萌的挺丑的,但是再往里看又觉得也有很俏的一面。

我在天台山感觉到这两种气质的结合,这里有几个人抱不过来的参天大树,也有那种今天刚刚出芽的,可能明天就展开甚至开花的小草。我觉得这是我绘画里追求的一种境界,有大刀阔斧,也有绣花般细腻。很多人问过我,在中国水墨中更关注哪一类?你是想做大写意画家,还是充满表现和激情的,还是工笔的?我其实最喜欢的还是收放自如的东西,可以很细腻地刻画,但跟雕琢又不是一个概念。

《尊者图》6.1×22.2cm+39×21.8cm纸本设色2025

《济公驱魔》12×22.3cm+39×21.8cm纸本设色2025

Hi:这次画的内容是很平淡很日常的状态,跟以前活色生香的饮食男女是截然不同的两个系列和面貌吗?

李:为什么我一直特别选择天台山,我觉得这是我唯一能感觉到离寺院这么近,还能勾引你食欲的地方。你下了山走出佛门就可以享受到。不会因为离佛近,你兴趣全无。后来我就问国清寺大和尚,他也认为最好不要兴趣全无,他一点不反对你食欲多旺盛,或者说有享乐。

你看我画里面的一个小枝条和一些草的时候,其实跟我画一盘虾是一个概念,因为你对这一草一木已经动念了。它不是味觉的感受,但是你能够感觉到它的清香和温度。我以后可能就会画一个台州小海鲜系列,一道黄墙之隔,但是两边的幸福感其实是一样的。

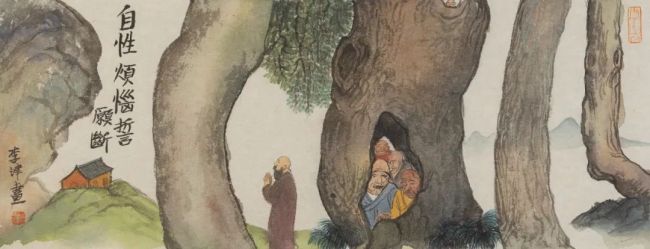

《罗汉图》10×71.7cm纸本设色2025

《相对亦忘言》30×81cm纸本设色2025

《禅门》43×23cm纸本设色2025

Hi:我注意到作品中有一些印章,比如“闻钟声”“天台山国清寺”。

李:我有很多图章,我不可能在这里面盖“肉食者不鄙”,或者“饮食男女”。

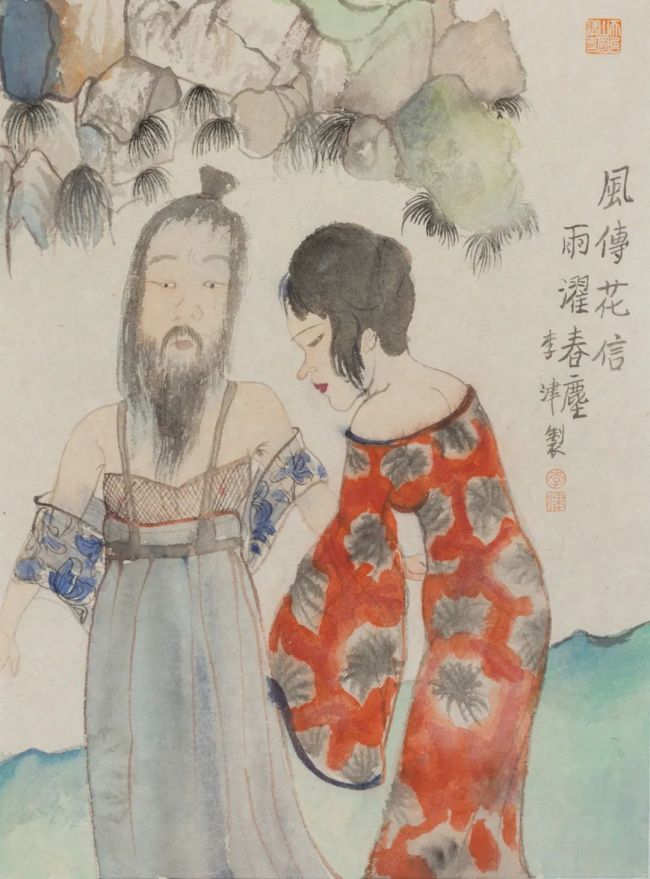

这次到天台山我突然发现自己的一个变化,很多画中没有画一个女人。虽然也有长发飘飘的人物,但画的都是男人。其实长发飘飘、美髯公原本都是非常男性化的标志。所以我刻意强调了服装的透露,比如那种薄纱长袖跟飘起来的头发,找到一种新的美感。

它不是局限于过去给你贴好的标签或封条,以前大家觉得如果李津画里没有女人,或者不画红烧肉就不是李津,好像这成为我必配的一个审美标记,我觉得把这些题材慢慢削弱之后,最后会接近内心的好恶,接近自己的本意。

《体悟图》17×44cm纸本设色2025

《深藏密养》43×23cm纸本设色2025

Hi:画中的人物的位置和构图,有的很像古代的画卷。他们的来源和选择是怎样的?

李:还是来自视觉记忆,比如我们能看到《北齐校书图》《韩熙载夜宴图》,还有顾恺之画的那些魏晋人物。其实古人的那种气质、审美标准,在我的心里还是有牢牢的影子的,就像一个存储仓库。

比如很多大藏家或者收藏研究古玩的人,最大的优点就是看的多,他们储存仓库里备用的知识特别多,脑子里货不穷。我现在越来越觉得自己有时候掏出来的东西,都是来自很早储备下来的。

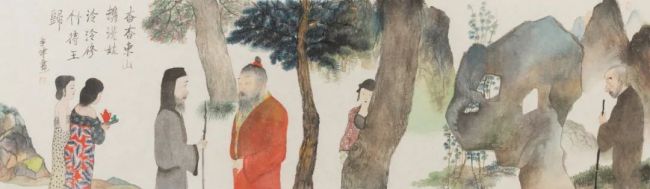

《踏春图》40×138cm纸本设色2025

《春行早》40×138cm纸本设色2025

《英雄半面是诗人》30×138cm纸本设色2025

《风传花信》46×34cm纸本设色2025

Hi:你作品中经常会出现自画像,有时候是一个单纯的自画像,有时候像角色扮演一样出现在作品叙事里。

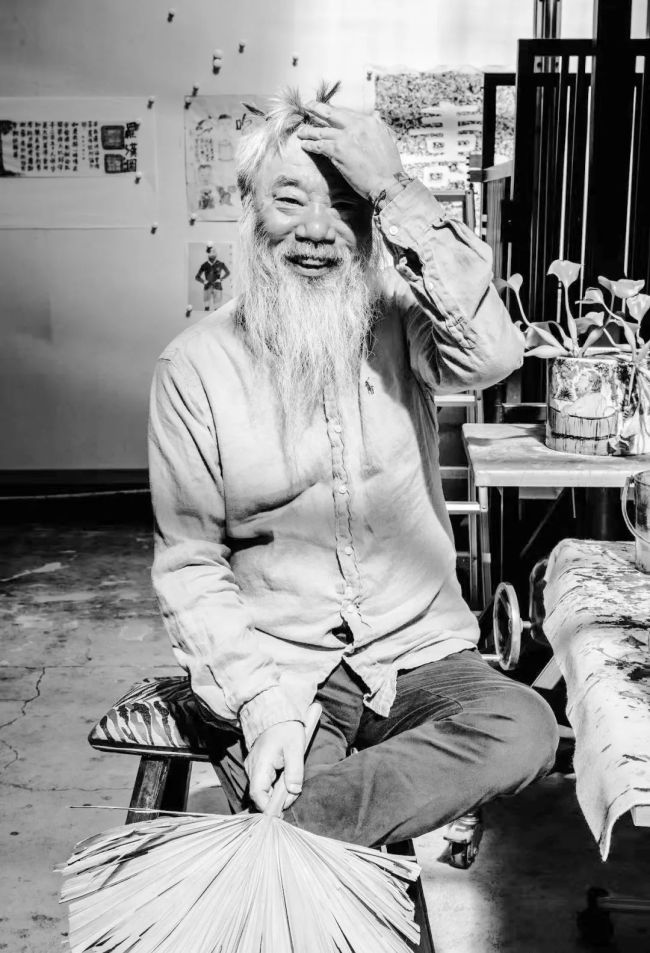

李:我画自画像基本上画了几十年,以前我们那个时代是不允许画自己的,觉得你有问题,除非写生,照着镜子画自画像。但是我很早就把自己作为一个角色,作为一个主题来画。后来有人问过我,可能是骨子里有非常自恋的东西。就跟文学创作中的第一人称写作一样,他能把通过你的视角一下子把观众带到你看到的那个世界。

而且我会潜移默化地在画的人物里,突然添上胡子,成了一个习惯了。如果不画胡子,你可能不觉得是自画像。但我这手就管不住,不画上胡子就觉得不对,所以你看我很少画男的不留胡子的。

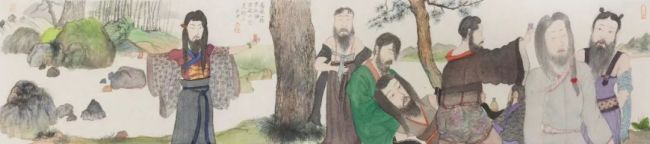

《竹林七贤》17×69cm纸本设色2025

《望天台山瀑布》48.8×17cm纸本设色2025

Hi:在创作的时候有什么不可或缺的习惯吗?比如听音乐或者其他爱好。

李:我现在的习惯特奇怪,以前画画的时候喜欢听音乐,现在就听评书,听单田芳、郭德纲之类的。以前听的音乐作为画画的背景音,没有内容,现在反倒听内容了,像评书讲的全是故事。可能我们都是天津人,那种幽默感跟我画中的幽默感很接近,比如郭德纲就能把很普通的一件事,用他的语言组织出来,然你觉得有乐子。我的画也不是故意要逗谁笑,但是是有趣味的。

我过去特别反对这种趣味,因为人家都说最高的境界是无趣,淡了才久,久了才滋味长。我一直不回避这个问题,我以前特别怕别人说我的东西太表层,但是现在又觉得表层的东西其实被我们忽略的太多了。如果说老天给你很多福报,让你没有太多的思想和理念的干扰,去好好享受一下自然和阳光,这绝对是抚慰。有时候你必须要把这些欲望和本能屏蔽掉,去达到一个更深的层面,我觉得我这类人可能这辈子也别想了。

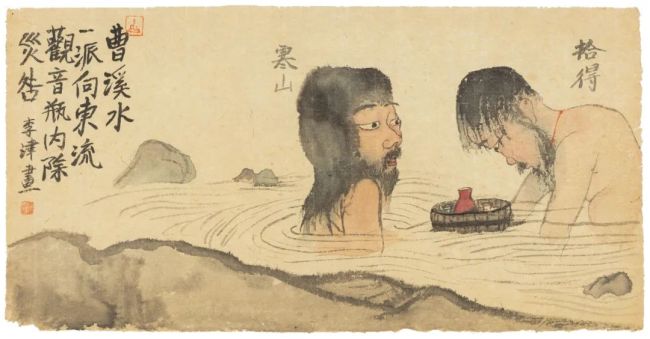

《寒山拾得》22×43cm纸本设色2025

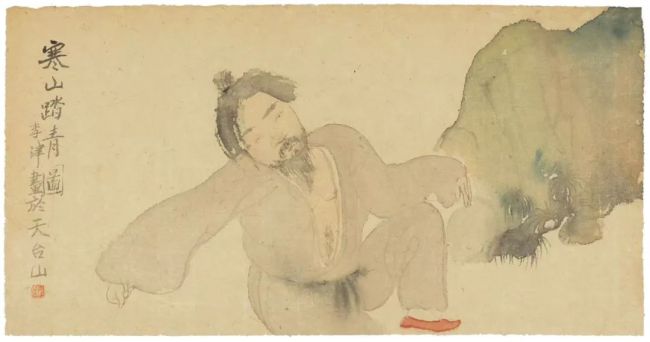

《寒山踏青》22×43cm纸本设色2025

Hi:听评书的习惯,还有作品中的幽默趣味,其实还是离不开你骨子里的那种天津的基因。

李:我已经离开天津几乎30年了,基本上都是在北京,也很少回去,但是海河水滋养我的东西确实一直都在。因为天津是比较早被殖民化的城市,也比较早成为清末民初满清遗老遗少移居的地方,他们从北京带来的那种皇家文化和外国租界的混搭,还有杨柳青年画那样特别民俗的东西,完全混着长在这个城市里。这对我小时候的影响特别复杂,一条街这边是泥人张,那边有可能是里罗马建筑或包豪斯风格的新建筑。还有相声里那种自嘲的心态,江山没了,只能提个鸟笼找乐子。天津卫说到头,就是马三立说的逗你玩。

而且正好中国画在材料上又特别契合,因为毛笔和纸接触的敏感性,不像油画那种反复积累,或者刮掉重新做基底,水墨是很难做到的。你只要点上这一点,说错话了,就没有涂改的机会了。你画个圈可以,但是想把它擦掉是不可能的。所以它让你的表达更直率,里面直来直去的东西比你去矫饰和隐藏要容易得多。

《空山新雨》24×43cm纸本设色2025

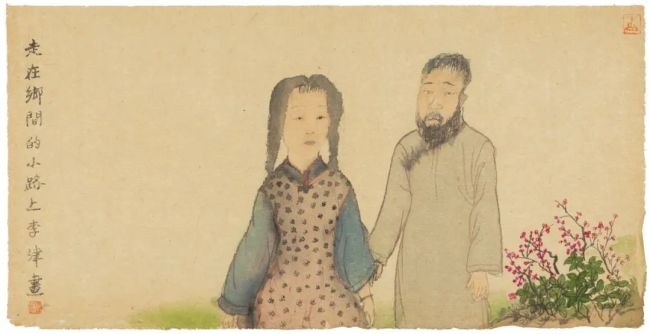

《乡间小路》22×43cm纸本设色2025

Hi:那平时创作会有经常画错的情况吗?

李:我都是将错就错。有些画家问我,你是先有立意,还是拿起笔来就画,在画画当中渐渐出现你想追逐的方向,你想要的结果?我说我所有的精品都是一开始拿起笔来画的时候,不知道后面怎么发展。

可能我大概知道要画一个人趴在那似睡非睡,但是在画的过程中,你会捕捉到他的情绪,比如眼睛还有眉头微皱,你就进去了。画上半身的时候,还没想好腿是绷直还是蜷着。当你全心贯注在里面的时候,有一个东西慢慢依附在你的笔上,它会推着你的情绪和笔意往下走。这就是势。就像你在一座山的转弯处,在没转过去的时候并没有看到什么,但是一转过去,突然又一番天地。无论是真实看景,还是在创作中都是神来之笔。

(来源:Hi艺术)

艺术家简介

李津,1958年生于天津,1983年毕业于天津美术学院国画系,现任天津美术学院中国画系副教授。2013年被AAC艺术中国评为年度水墨艺术家。2014年被权威艺术杂志《艺术财经》艺术权力榜评为年度艺术家。2015年在上海龙美术馆举办大型回顾展“无名者的生活——李津三十年”。作品被波士顿美术馆、西雅图美术馆、中国美术馆、香港艺术馆等机构收藏。