山西广胜寺《药师佛佛会图》是美国大都会艺术博物馆重要藏品,长15.1米,高7.52米,是中国元代壁画的代表作之一。2024年初,中国艺术研究院与美国大都会艺术博物馆构建了以山西广胜寺《药师佛佛会图》壁画研究和临摹为核心,以继承和发扬中国传统绘画艺术为目标的国际艺术合作项目(图1)。在对图像研读的过程中,笔者发现若干问题,有些问题属于首次发现,遂将思考过程和逻辑结论著于此文,希望能够引出更多的关注和讨论。

图1项目组在对《药师佛佛会图》进行信息记录

一、广胜寺壁画的流散

清末民国之际,政局动荡,军阀割据,国势如风雨飘摇,万物离散。珍贵文物亦难保全,大量流散于异域他乡。在这些流散的文物中,石窟及寺观壁画尤为西方所重,争相收购,蔚为其馆藏之珍。而在诸多流散的壁画中,以美国纽约大都会艺术博物馆所藏元代壁画《药师佛佛会图》最负盛名。此画本为山西洪洞广胜寺下寺大雄宝殿之壁画,其笔法精绝、色彩华美、意蕴深远,堪称元代壁画艺术之典范。

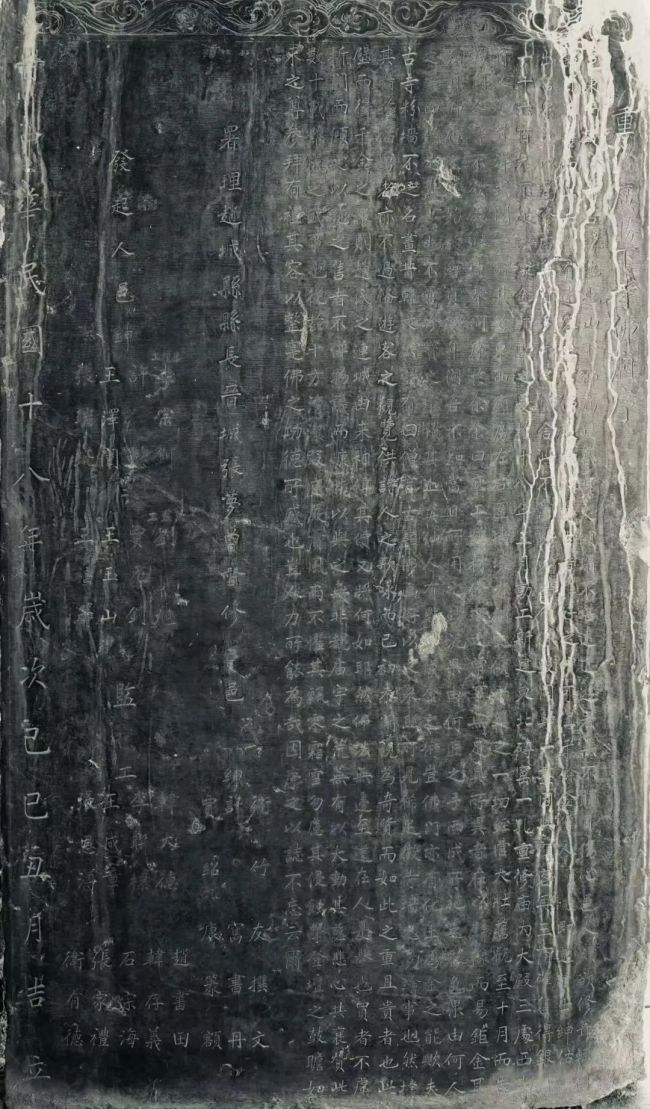

广胜寺坐落于山西省临汾市洪洞县霍山南麓,史载其肇建于东汉,寺分上、下两院。元大德七年(1303)九月十七日,平阳(今临汾洪洞)忽遭八级地震,震势剧烈,余震至大德十三年(1309)历六载未止,致晋南寺观倾颓殆尽。大德十三年广胜寺得以重建,学者推断下寺壁画即绘于此时。逾六百年后,至民国十七年(1928),广胜寺因年久失修,危如累卵。值国势动荡,文物失护,古董商勾结来华国际文物贩将壁画交易出境。现存《重修广胜下寺佛庙序》碑(图2)清晰地记述了此段史事,为后人追念增添佐证:

邑东南,广胜寺,名胜地也。山下佛庙建筑,日久倾塌不堪,远近游者,不免触目伤心。邑人频欲修葺,辄因巨资莫筹而止。

去岁,有远客至,言佛殿绘壁,博古者雅好之,价可值千余金,僧人贞达即邀请士绅估价出售。众议以为:修庙无资,多年之憾,舍此不图,势必墙倾像毁,同归一尽。因与顾客再三商榷,售得银洋一千六百元,不足以慕金补助之……

然其精于描绘者,亦不过备游客之观览,供诗人之歌咏而已。初未闻视为奇货,而如此之重且贵者也。此壁而得千金之报,则赵氏之连城由来相传,其价又将何如也?

然佛法无边,至道在人,是举也。买者不虞折阅,而倾囊以施之;售者不惮物议,而慷慨以与之。无非睹庙宇之荒芜,有以大动其慈悲心,共襄赞此数十载难成之盛事也……

至于此碑所记之舍画保殿,功过千秋当留于后人评说。

图2《重修广胜下寺佛庙序》原碑(韩茂远摄)

被出售之壁画,包括下寺后大殿东山墙、西山墙及南壁部分。其中,《药师佛佛会图》现藏于美国纽约大都会艺术博物馆,而《炽盛光佛佛会图》与《文殊菩萨写经图》则分别珍藏于美国堪萨斯城的纳尔逊·阿特金森艺术博物馆和美国辛辛那提艺术博物馆。据大都会艺术博物馆的档案记载,《药师佛佛会图》为纽约著名收藏家赛克勒博士于1954年从法籍华人卢芹斋的助手卡罗手中购得,后于1965年以其父母(Isaac和Sophie Sackler)之名,将此瑰宝捐赠予大都会艺术博物馆,自此列入馆藏,光耀至今。〔1〕

二、《药师佛佛会图》研究性临摹过程中发现的若干问题

2024年初,笔者受美国大都会艺术博物馆亚洲部邀请,随中国艺术研究院代表团赴美与馆方专家学者开展《药师佛佛会图》相关学术交流活动,并确立了《药师佛佛会图》研究临摹项目的合作意向。此行之前,笔者曾多次到访大都会艺术博物馆,对该幅壁画印象深刻;在确定要在接下来的两年时间里将其临摹回国后,笔者独自一人来到展厅,面壁立对,仿佛与多年不见的老友交谈,感觉极熟悉而又极生疏,每一处细节都如初见般令人惊叹和敬畏,有种希望在有限的时间内与之充分对话的紧迫感,意图记下视觉中的每一个精微处。而8年来的古丝绸之路沿线壁画临摹项目绘制经验助力了笔者以一个艺术工作者的视角思索即将开始的绘制流程与全貌。

回国不久,壁画数据如约而至。得益于大都会艺术博物馆的数据支持,项目组对图像进行深入地研读。在研读的过程中发现了若干问题,于是在2024年10月第二次赴美考察,就这些问题与原壁进行比对验证,并与大都会艺术博物馆专家进行了进一步的讨论。

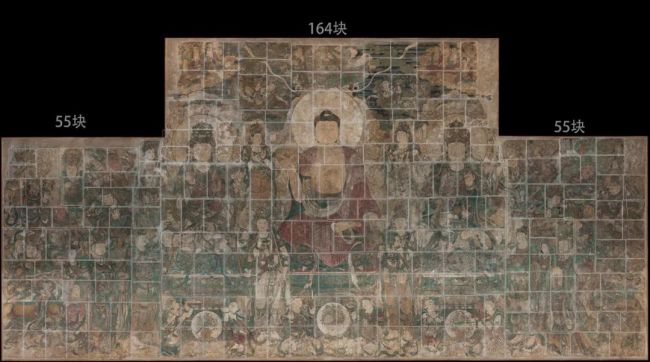

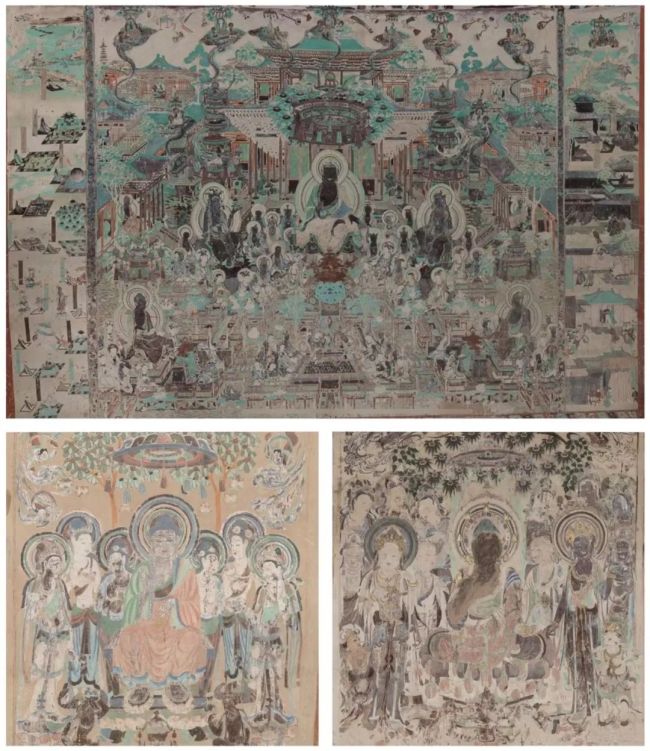

(一)拼接问题

由于《药师佛佛会图》在揭取时被分割成约274块尺寸不等的矩形画面,最小的约30x40厘米,最大的约60x70厘米(图3)。将这些被分割后尺寸不一、数量庞大的壁画局部进行拼合,对修复人员而言是一项极具挑战的工作,需要他们具备高度的耐心、精湛的技艺和对原作深刻的理解。然而,尽管修复师通常具备深厚的艺术知识和修复经验,但由于对画面的理解偏差或误读,有时也会发生修复错位的问题。这种错误不仅损害了作品的原貌,还影响人们对作品主题和绘制意图的理解。因而找出这些问题所在,继而修正图像,是本次研究性临摹的基础和关键。笔者对海内外现存的山西晋南地区壁画相关资料进行了系统整理,找到了多处与广胜寺壁画接近的图像资料以资对照,借机也对晋南地区壁画概况有了更深入的了解。

图3《药师佛佛会图》分割情况(韩茂远制图)

1.对线条关系的误读

在搜集资料的过程中,一组来自于美国宾夕法尼亚大学收藏、同为晋南地区寺观壁画的旧照(编号:C494)引起笔者的关注(图4、图5)。据馆方资料显示,该组壁画系馆方1926年于卢芹斋处购入,与1928年广胜寺僧人贞达为修葺殿宇出售的广胜寺壁画售卖时间相近,这为我们假想美国大都会艺术博物馆入藏这铺壁画时的原始状态提供了参照。值得注意的是,美国宾夕法尼亚大学收藏的这铺较早售出的壁画,其每幅画面的四周均切割整齐,与相邻画面几乎可以完美拼合,未见大都会艺术博物馆藏壁画的大面积拼接和修补现象,这其中的原因还需进一步调查与考证。

图4宾夕法尼亚大学博物馆藏山西晋南地区壁画

图5宾夕法尼亚大学博物馆藏晋南地区壁画未拼接时的状态

笔者将大都会艺术博物馆藏《药师佛佛会图》主尊画面的切割痕迹与宾夕法尼亚大学博物馆藏壁画进行比对,基本可以判定是基于同一种壁画揭取方法对原壁进行划分、切割的(图6)。这种分割方法在有限的尺幅内,最大限度地保留了形像重要部位(如面部、手部和足部)的完整性。然而,尽管博古者的雅好之心会对其爱护有加,但由于壁画从原址到展厅不仅要面临一道道壁画揭取的繁杂工序,还几经转手历经多次装卸、拼合与路途的颠簸,若是对切割下来的壁画没有足够稳妥的保护措施,以上任何一个环节的疏忽势必对壁画块面及边缘造成不可逆的损伤。若是在揭取前没有对壁画进行完整的图像记录工作,这也将导致画面信息的永久性缺失,进而增加修复师误读的概率和拼合修复的难度。

图6《药师佛佛会图》分割情况

修复错位问题的产生通常与修复人员对原作的主题、艺术风格和细节理解不足密切相关。如果修复师在修复前未深入研究艺术品创作的历史背景、创作手法和风格特点,便很容易因个人的主观理解而做出错误的修复决定。以宗教绘画为例,这类作品通常带有强烈的宗教仪轨和图像学符号,不同的姿态、器物或色彩配置具有特定的寓意和象征意义。如果不了解这些象征,修复师很可能会将部分信息误读,从而在修复中做出改变,导致原意被扭曲。

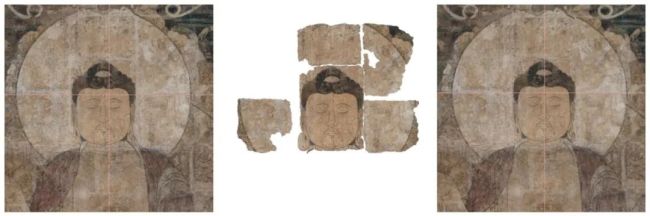

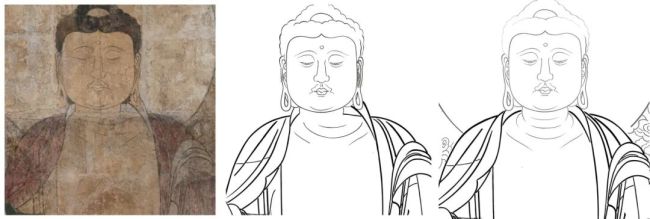

例如,在这幅壁画中,主尊药师佛头部和身体之间存在宽约5厘米的缝隙,这种关键部位信息的缺失进而导致了修复人员在修复时误将主尊右边的脖颈线与衣领线相连接,而将脖颈左边衣领的外轮廓线误读为衣领外翻的内部结构线。这两处的误判,使得主尊头部向其右肩偏移,改变了佛像造型的原始状态(图7)。从图像角度出发,佛首的偏移是不容忽视的问题。这一失误不仅使得画面在视觉效果上发生了较明显的偏差,还影响着观者对画面庄严气氛的感受和对圣像礼拜的虔诚之意。在对主尊头部进行复原考证的过程中,一张广胜寺下寺大殿内的旧照引起了笔者的注意,此图虽模糊不清,但大致的面貌依然可以为我们提供一些有效的信息(图10)。

图7药师佛头部虚拟修复步骤图

笔者利用图像软件将主尊画面的拼接缝隙删除,试将其恢复到未修复时的状态,而后基于同时期、同类型的佛像造型规律及旧照信息对其进行重新拼合,与现状相比,经过虚拟拼合后的主尊更为庄严、殊胜,这个看似微小的调整却使得整个画面更加接近初始的合理状态(图8、图9)。

图8药师佛头部虚拟修复参考,从左至右:山西稷山青龙寺壁画、故宫博物院藏山西稷山兴化寺壁画、宾夕法尼亚大学博物馆藏山西晋南地区壁画

图9虚拟修复前后线稿对比

图10《药师佛佛会图》旧照(该旧照来源于《艺林月刊》,1934,51,16.)

此外,画师在绘制壁画时,常常需要通篇考虑按经典或仪轨经营位置、布排形像。修复师对画面任何微小的改动,都可能引发连锁反应,对相邻部分乃至整幅画面产生影响。例如,在对主尊右下方胁侍菩萨腿部进行修正拼接时,修复师误将菩萨腿部结构线与衣纹线混淆,导致画面视觉外形与内部结构脱离,改变了造型线条的运动轨迹(图11)。由于画面中形像排布紧凑,这样的错误不仅改变了该菩萨的腿部结构,还影响到相邻胁侍菩萨的站姿。笔者利用图像软件将错位的腿部结构进行重新调整,则其相邻胁侍菩萨的左足也随之复归原位,形象姿态与动势也因而发生了微妙的变化,由面向观者的直立转为微微面向主尊。调整后,两位胁侍菩萨呈现出镜像式的站姿:二者皆略微侧身而立,一者左足微屈,右足承重;另一者则右足微屈,左足承重,彼此姿态互为映照,使整个画面更具均衡感,形成和谐对称的构图关系。菩萨的上身微微转向中央主尊,衣袂随之流转,形成柔和的向心动势。这种调整不仅增强了二者之间的呼应关系,也使整个画面的节奏更为统一,强化了视觉上的引导性,使观者的视线自然聚焦于主尊所在的中心区域(图12)。

图11主尊右下方胁侍菩萨腿部结构调整前后对比

图12调整后主尊两旁胁侍菩萨彼此姿态互为映照,形成柔和的向心动势,强化视觉引导

2.对造型的误读

上述问题可以看作是修复师对线与线之间的从属关系及位置关系的误判而导致的,除此之外,该幅壁画也存在几处对造型误读而产生的错绘问题,例如画面中间左上方左起第三身的化身佛。由于该化身佛面部和身体信息的大面积缺失,修复师在修复、补绘这处局部时,误将该身半侧身而坐的化身佛补绘成全正面的形象,这种失误可能是修复师对中国传统宗教绘画构图缺乏深入认识而造成。所谓“中轴对称式构图”,是指通过在画面中心轴的两侧布置相同或相似的元素,使画面整体形成平衡、和谐的效果,它以对称性为核心,通过重复镜像或反射的方式,让画面看起来均衡、稳定。中轴对称式的构图多见于“偶像式”的宗教绘画,例如莫高窟第172窟主室南壁《观无量寿经变》、莫高窟第322窟主室南壁《弥勒说法图》、莫高窟第57窟主室南壁《弥勒说法图》等(图13),这样的例证在中国传统绘画中不胜枚举。

图13中轴对称式构图示例:上:莫高窟172窟主室南壁《观无量寿经变》、左下:莫高窟322窟主室南壁《弥勒说法图》、右下:莫高窟57窟主室南壁《弥勒说法图》

此幅《药师佛佛会图》的构图呈“品字形”中轴对称式,以药师佛为中心,菩萨、众神两两相对,次第分布于两侧。画面上方左右两侧分别分布着药师佛的三身化身佛,依据对称性原则,左上方的三身化身佛应与右上方的三身化身佛呈现镜像相对而坐的姿态。那么,残存的左数第三身的化身佛也应呈现与右数第三身化身佛相对的坐姿,故面部也理应朝向画面中心的主尊,而非朝向画面外的观者(图14)。

图14《药师佛佛会图》上方化身佛呈对称性布局

单凭构图规律推导化身佛朝向问题可能不足以令人信服,也可根据画面中的残留图像对其缺失信息进行进一步地论证。虽然化身佛的面部已漫漶不清,但庆幸的是,画面中还残留了一只完整的佛耳,将其分别与画面中其余五身的佛耳造型相比,可以看到,这只佛耳的造型略宽于正面坐姿化身佛的佛耳,而与半侧身化身佛的佛耳造型较为接近。据此,此化身佛的坐姿与朝向则一望便知(图15)。

图15原壁修复与虚拟修复后比对

除了对形像造型的误读外,此类问题亦见于对器物的修复补绘。譬如,在对主尊左下方托钵菩萨手中的钵进行补绘时,修复师未能遵循“钵”这一器物固有的对称性法则,误将钵口缩小并偏向一侧。从器物角度而言,此修复之误不仅使钵的形态与原画中的比例和线条失调,也破坏了画面整体的和谐美感。从文化与宗教信仰的角度看,画中之钵不仅是物质供养的象征,更承载着治愈、宽慰与净化之法力,象征药师佛的慈悲、治愈与普度众生的愿力。若修复师未能正确理解药师钵的器形及其背后深厚的文化象征,则修复后的钵便可能会失去其本应承载的宗教意义与象征价值,进而影响观者对佛教象征和仪轨的理解,削弱该壁画教化与文化传达之功能(图16)。

图16药师钵口沿造型变化对器型的影响

3.风格的“错位”

除了主题、形像的误读问题外,修复师在对《药师佛佛会图》中形像面部、手部等缺失的关键部位补绘中,还存在明显的“风格错位”问题,主要体现在以下几个方面:

首先,由于修复师对中国传统释道人物造型规律及元代晋南地区壁画线描风格缺乏深入理解,在补绘过程中常陷入“造型概念化”和线描语言“词不达意”的困境。例如,在修复画面右上方持幡菩萨的面部时,修复师仅使用白色修复材料填补缺失部分,并生硬地勾勒出人物面部轮廓及颧骨结构,未能传达出菩萨的神韵与气质,亦未能体现元代壁画“以线造型”的绘画语言,导致修复后的形像表情僵硬,无法与原壁气质契合。“以线造型”并非简单的轮廓描绘,而是通过刚劲与圆润、凝滞与流畅等线描变化,展现不同形像和物象的精神气质,这种气质不仅体现在形态上,也在气韵和意境中显现。元代晋南地区寺观壁画的线描风格具有其鲜明的时代及地域特征,其兼具细腻与雄壮的线描语言构成了作品的骨架,不仅为赋色提供了基础支撑,还能通过线条的粗细、曲直、疏密、避让的运用,表现出形像、器物、衣纹、云气的不同形态以及图像内部的空间关系。其工整感和流畅性的线描特性又体现着“工”与“艺”的平衡。笔者结合自身多年的壁画实践经验与对元代晋南地区寺观壁画线描风格的理解,尝试对画面中较明显的线描修复问题进行虚拟修复,抛砖引玉,以期为未来更科学、先进的图像修复技术提供一种参考和可能性(图17)。

图17画面右上方持幡菩萨虚拟修复前后对比

其次,赋色语言的错位亦是一个不容忽视的问题。在面对大面积的物象信息缺失时,修复师因难以完全复原而采用了一种含混的、印象式的绘画语言,通过简单的色块与笔触填补缺失,使之与相邻画面达到色彩上的协调。尽管此方法在视觉上暂时营造了一种“完整感”,但仔细品味,依然能感受到与原作风格的脱节(图18)。中国传统壁画的赋色常以矿物色或植物色为主,由于其半透明的特质,在着色技法上与油画或水彩画有着本质的不同。画师常采用叠色、分染等特殊技法,使画面在不同的观看距离下呈现出丰富而微妙的观感。若修复师未能掌握这一独特工艺,而运用现代的直接画法,则难以呈现壁画应有的历史厚重感和艺术韵律。

图18直接画法的修复痕迹与原作“叠色”工艺局部对比

古老的壁画常因时间流逝而出现剥落、褪色或龟裂等问题,这使得修复师难以准确判断作品的原貌。为了弥补缺损,修复师需依托现有残留线索进行合理的推测与重绘。然而,若修复师加入过多个人或现代的绘画语言,致使修复后的局部与原作风格错位,犹如在一篇残缺的古诗中填入外文修辞,虽表面看似“完整”,实则失去了原作的精神内涵与文化意蕴。因此,修复师在进行修复工作时,除了具备扎实的艺术功底和修复技巧,更应深入理解作品背后的文化内涵与艺术传统。唯有如此,方能在修复中保留原作的精神面貌,并恢复其艺术与宗教的价值,使之焕发新的光彩。

(二)壁画的“原位”

宗教艺术不仅仅是单纯的艺术展示,它们往往融入宗教信仰的空间和时间结构中,承载着深刻的宗教寓意和礼仪功能。每一幅壁画、每一尊雕塑,都不是孤立的符号,而是与特定的宗教场所及具体的信仰体验密切相关。这些“艺术作品”通过其所处的空间关系和象征意义,成为信仰实践的载体,帮助信徒在视觉和心灵上与神佛进行沟通。佛教寺院的建筑设计本身便是一个宗教空间的“语境”,其形态、布局、以及装饰的每一细节,都与佛教仪式的实施和信仰的传达密切相关。

从这个角度来看,研究宗教绘画,不仅需要关注其图像的形式美学,还必须深入探讨这些图像所承载的宗教文化意涵以及它们与空间、时间的交织关系。进一步讨论图像、空间与宗教仪轨的相关问题,超出了本文的范围。但在临摹之前,壁画在大殿中的空间位置问题影响着观者对图像的“观看”和“阅读”,笔者认为对于该问题的讨论应格外审慎。关于《药师佛佛会图》在大殿中的空间位置问题,学界一直未有定论,一部分学者依据文本经验,认为药师佛是东方琉璃世界的教主,判定该幅壁画应位于东山墙,一部分学者认为广胜寺东山墙残存的图像可与《炽胜光佛佛会图》缺失部分拼合,且平阳地区灾后的炽盛光佛信仰占据上风,进而推断炽盛光佛应位于东山墙,而药师佛则应位于西山墙。这种依据经验判断得出的结论是缺少有效证据而难以令人信服的。那么,笔者试着遵循图像自身逻辑,来解开这一悬而未决的问题。

1934年8月的一个午后,中国建筑学先驱梁思成、林徽因夫妇到访广胜寺,并在《晋汾古建筑预查纪略》中留下了这段关于下寺正殿文字:

正殿佛像五尊,塑工精极,虽然经过多次的重妆,还与大同华严寺簿伽教藏殿塑像多少相似。侍立诸菩萨尤为俏丽有神,饶有唐风,佛容衣带,庄者庄,逸者逸,塑造技艺,实臻绝顶。东西山墙下十八罗汉,并无特长,当非原物。东山墙尖象眼壁上,尚有壁画一小块,图像色泽皆美。据说民(国)十六(年)寺僧将两山壁画卖与古玩商,以价款修葺殿宇,唯恐此种计划仍然是盗卖古物谋利的动机。现在美国彭省大学博物院所陈列的一幅精美的称为‘唐’的壁画,与此甚似。近又闻美国堪萨斯省立博物院,新近得壁画,售者告以出处,即云此寺。〔2〕

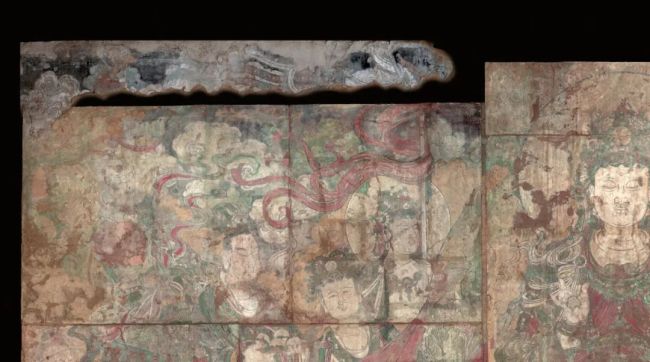

今日,大殿中已不见十八罗汉的身影,但残留在东山墙上“色泽皆美”的佛幡依然永恒地飘动,仿佛在等待主人的归来(图19)。笔者尝试将其与《炽盛光佛佛会图》与《药师佛佛会图》进行拼接(图20、图21)。画面中残留的佛幡无论从色彩还是造型上,都难以与《炽盛光佛佛会图》相匹配,唯与《药师佛佛会图》可接契。值得注意的是,尽管1934年《艺林月刊》第51期所载《药师佛佛会图》早期旧照模糊不清,却是该壁画未离开原壁时的珍贵影像资料。若能够通过其进一步确定该壁画的原位,这对于深入研究广胜寺下寺大殿的空间布局乃至整个寺庙的礼仪空间都具有重要的学术意义。根据《重修广胜下寺佛庙序》碑中所记壁画出售的时间推断,该旧照的拍摄时间应不晚于1928年。照片中仅呈现了壁画的中上部分及少量建筑构件,乍看之下似乎难以推断其确切位置。然而,细心观察,画面左右两侧嵌入墙内的建筑构件在光线散射下形成了明显的光影结构,这些细节为我们提供了大殿内光线方向的重要线索。笔者曾多次考察下寺大殿,并在一次面壁怀古之际为东、西山墙拍摄了照片。与旧照对比,东山墙无论是建筑构件还是墙面的光影分布均与旧照如出一辙,而西山墙的光影分布却截然相反(图22)。

图19广胜寺下寺后大殿东山墙残留壁画广胜寺东山墙残留壁画

图20残留图像无法与《炽盛光佛佛会图》拼合

图21残留图像与《药师佛佛会图》拼合

图22旧照与广胜寺下寺大殿东、西山墙光影分布对比

结合广胜寺下寺大殿坐北朝南,且仅南侧有门窗的特点,可以合理推断,《药师佛佛会图》应位于东山墙。这一推断不仅为壁画的研究提供了重要线索,也为我们进一步了解寺庙建筑的布局与宗教文化的表达方式提供了宝贵的视角。从历史与艺术的角度来看,这幅《药师佛佛会图》作为重要的宗教艺术作品,其内容与方位不仅体现了当时佛教艺术的审美取向,也反映了寺庙建筑与宗教仪式的紧密关系。随着对其原位的确认,我们对这一艺术品的历史背景和文化价值将有更深入的理解。最后,笔者通过图像软件分别将《药师佛佛会图》和《炽盛光佛佛会图》复原至大殿的东、西山墙,以供相关领域的学者对其进行进一步研究(图23、图24)。

图23广胜寺下寺后大殿东山墙《药师佛佛会图》原境复原(韩茂远制图)

图24广胜寺下寺后大殿西山墙《炽盛光佛佛会图》原境复原(韩茂远制图)

结语

《药师佛佛会图》不仅是一件艺术瑰宝,更承载着深厚的宗教文化与民族历史记忆。通过本次研究性临摹,我们不仅对这幅壁画的艺术风格、历史背景以及宗教寓意进行了剖析,本文也试图通过线稿整理与虚拟修复、文献查阅与空间比照,揭示《药师佛佛会图》在过去修复过程中出现的一些造型偏差与误读,确定此壁画在广胜寺的正确空间关系,相信将为此壁画未来的研究提供更加准确的参考框架。在这一过程中,我们始终抱着敬畏之心,力求最大限度地恢复其原貌与神韵,让这一壁画具有的重要历史与艺术价值在当代得以传承与发扬。随着研究的不断深入,我们期待将更多的学术成果与临摹经验分享给学界与公众,促进中国传统壁画艺术在全球范围内得到更广泛的关注与研究。

(文/张见、韩茂远,来源:《美术观察》2025年第四期)

注释:

〔1〕该信息来源于大都会艺术博物馆《药师佛佛会图》藏品信息页面

〔2〕林徽因、梁思成《晋汾古建筑预查纪略:赵城县广胜寺下寺》,《中国营造学社汇刊》1935,5(3),46.

作者简介

张见,1972年出生于上海。1995年毕业于南京艺术学院美术系中国画专业,获学士学位。1999年毕业于南京艺术学院美术系中国画专业,获硕士学位。2008年毕业于中国艺术研究院,获博士学位。曾任上海大学美术学院国画系副主任,中国艺术研究院中国画院副院长。现任中国美协理事,中国艺术研究院工笔画院院长,中国工笔画学会副会长,一级美术师,硕士、博士研究生导师。

韩茂远,毕业于四川美术学院国画系,中国工笔画学会会员,中国艺术研究院丝绸之路壁画项目绘制组研究员,参与了“丝绸之路”沿线壁画的临摹项目,致力于通过临摹保存珍贵壁画。