4月28日下午,旅美艺术家曹俊先生受邀做客北京大学,参观燕南园、艺术学院、新奥工学大楼等地。并与中国科学院院士、北京大学工学院院长段慧玲,中国美术家协会理事、北京大学艺术学院院长彭锋,北京大学教务长办公室主任孙华,北京大学工学院助理院长李咏梅,北京大学光华管理学院教授张影等专家学者齐聚,围绕“科学与艺术的共生未来”展开深度对话。此次活动不仅是东西方艺术理念的碰撞,更标志着北京大学在推进艺术与科技跨学科教育上迈出新步伐。

曹俊一行首先参观了燕南园60号楼——这座曾为语言学大师王力居所的历史建筑,如今作为联合国教科文组织亚太文化遗产保护奖得主,正以“传统为体,科技为用”的理念焕发新生。在艺术学院,嘉宾围绕新宋式绘画与中国古典美学进行了探讨交流。随后,曹俊走进新奥工学大楼——这座由北京大学与新奥集团历时五年共建的现代化科研枢纽。

在AI与艺术关系的讨论中,曹俊先生以自身实践为例:他认为,AI不应被视为艺术创作的替代者,而是拓展人类感知边界的“新画笔”。这种观点与彭锋教授的美学理论形成共鸣——中国传统美学强调“象外之象”,而AI的算法逻辑正为这种抽象意境提供新的表达方式。段慧玲院士则从工程学视角提出“科技反哺艺术”的案例,作为理工科出身的艺术家曹俊,对科技与艺术的融合发展感受尤为深刻。针对“如何开辟新课程”的议题,与会者达成共识:未来的艺术教育需打破学科壁垒。

值得关注的是,北京大学已在跨学科教育领域先行探索。工学院的“前沿工程博士项目”将艺术思维引入机械设计课程,艺术学院的“数字人文实验室”利用AI技术重构传统艺术史研究。此次对话不仅为艺术与科技的融合提供了理论框架,更预示着北京大学在培养“两栖型”人才上的战略布局。跨学科教育不是简单的知识叠加,而是要在学科交叉处培育新的认知范式。未来,北大或将成为全球艺术与科技对话的重要枢纽,为人类文明的演进注入新动能。

从更深远的意义上看,艺术家曹俊与北大学者的对话,标志着中国艺术界从“文化输出”到“理念共建”的跨越。在AI重塑创作生态的时代,他以东方美学为根基、以科技媒介为羽翼的探索,为全球艺术界提供了“中国方案”的可能性。

当这位在东西方文化间行走多年的艺术家将笔触转向教育,其意义早已超越个体创作——他正在参与构建一种新的知识生产范式:让科学成为艺术的翅膀,让艺术成为科学的眼睛,最终培育出既能洞见技术本质、又能守护人类精神家园的新时代创造者。这或许正是此次对话留给教育界最珍贵的启示:在学科分野日益模糊的未来,像曹俊这样兼具文化根脉与全球视野的“破界者”,终将成为文明演进的重要推手。

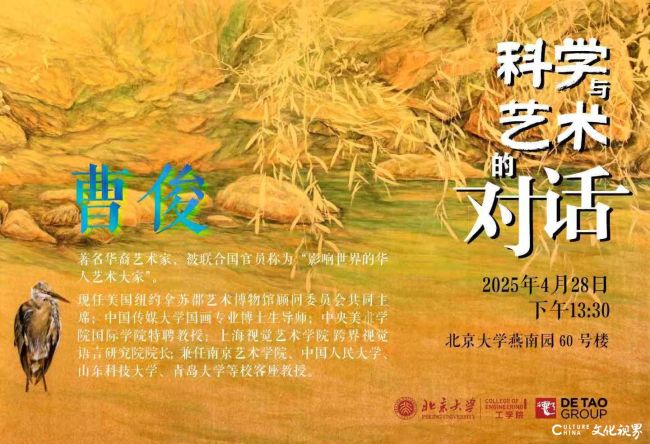

艺术家简介

曹俊,中央美术学院(国际学院)特聘教授、中国传媒大学国画专业博士生导师,旅美艺术家。先后获得巴黎卢浮宫国际艺术沙龙展金奖,纽约、洛杉矶杰出艺术家称号。作品参加第十三届全国美展进京展等中国重要展览。先后在中国美术馆、美国波士顿学院美术馆、北京荣宝斋等地举办个人画展十余次。代表作入编中、美大学教材,及《荣宝斋画谱》。作品《春消息》悬挂于人民大会堂;《荷语凝香》等作品陈列于新西兰国会及多国使馆。