帽子除了实用功能,古往今来都有着极丰富的内涵,也是一种文化符号。它作为人类最重要和依赖的服饰文化的一大品类,也准确地反映着时代的演变和社会的发展。往往与时代发展紧密相连,它真实地反映了社会经济,文化的变迁。往远追溯,它可以是社会阶层的一种标志,帽子的款式和颜色都有特定的身份指向。而往近看它又能最全面真实地反映出社会生活的发展状态。帽子款式的演变及丰富程度是一个时代生活的表象,它不仅体现人们对美的追求,也体现社会发展的宽容度。在当下现实生活中,人们完全可以通过一个人对帽子选择的审美取向,看出一个人的修养和身份,它已成为一种社会符号,而人们对帽子有多少选择的空间,又可推断出一个社会的历史演变进程,也是一种历史记忆。

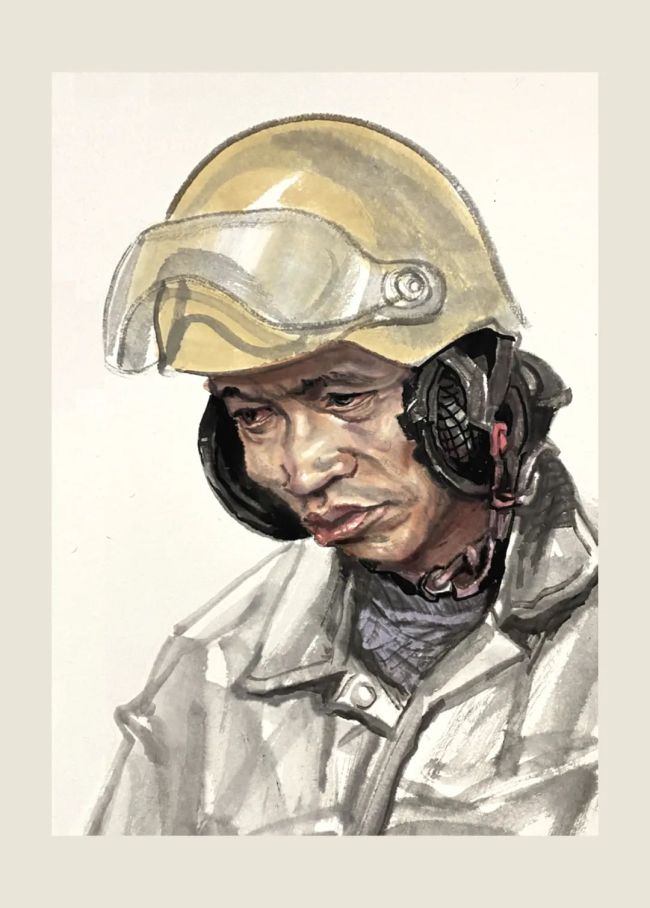

我出生在二十世纪六十年代的东北,那个年代人们日常生活能穿的服装样式和服装颜色少得可怜,全社会真真确确的可谓“清一色”,而在这清一色中寻求在审美上的心理满足,既保存着人们能接受的“清”又在这“清”中有明显色彩变化的就是绿军装。在那个年代年轻人若拥有一顶军帽,所产生的心理满足就相当于当今年轻人拥有一辆跑车。印象中东北年轻人,晚上没人敢戴着军帽出入不熟悉的地方。随着中国的改革开放,在东北人们对军帽不再是那么狂热地追求,这种悄然发生的变化,象征着人们向美而生的天性开始绽放,社会的开放给了人们向审美的多样性追求的可能。从追求实用功能的工具,到承戟复杂意义的文化符号,它折射出人类社会的多维度的发展,既包括了审美的迁移,也喻示着思想的解放。

在很长一段时间的社会生活中,中国男人对帽子款式的追求是不那么讲究的,这种不讲究也很难催生设计师对帽子形态加以设计内心动力。有一大段时间,中国男人的标配就是“瓜皮帽”这一款式在全社会适用面极其广泛,我们从民国时期的老师照片看到从农民到大学者如王国维,辜鸿铭所戴之帽都是这款,这种状态跟非工业时代人们便于操作也有关系。这个时期机械化生产水平,技术难度都从根本上决定着帽子的款式设计。随着东西方文化交流,一批留洋人士享用了设计所带来的审美心理的满足,这个时期有了一批放眼看世界经历的人士,在老照片中我们看到了如梅贻琦,金岳霖都舍弃了瓜皮帽,改成了头戴礼帽,这一现象从显性状态来看是一种新风,但背后所折射出的是人们开始对设计有了渴望和追求。

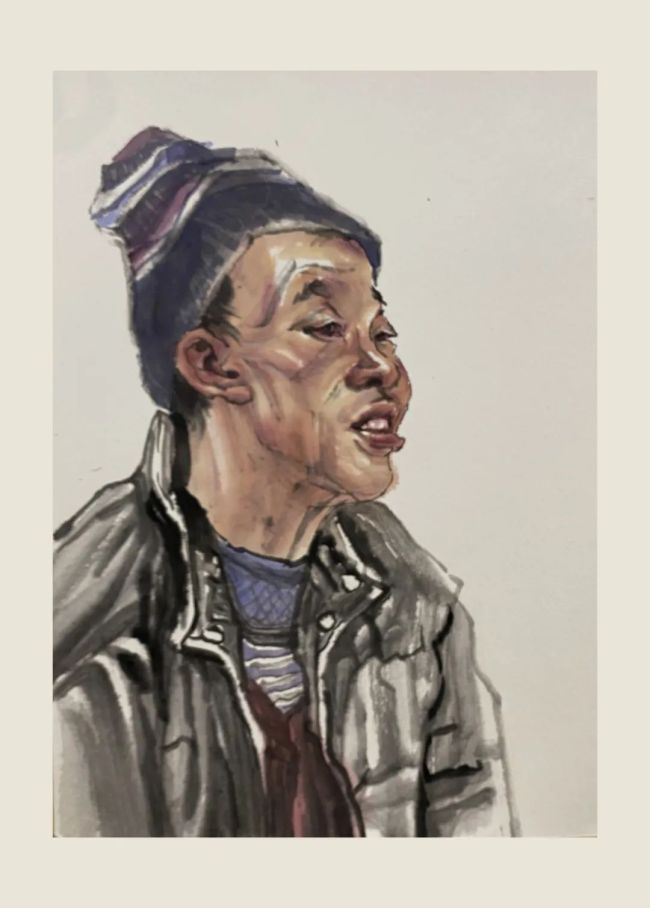

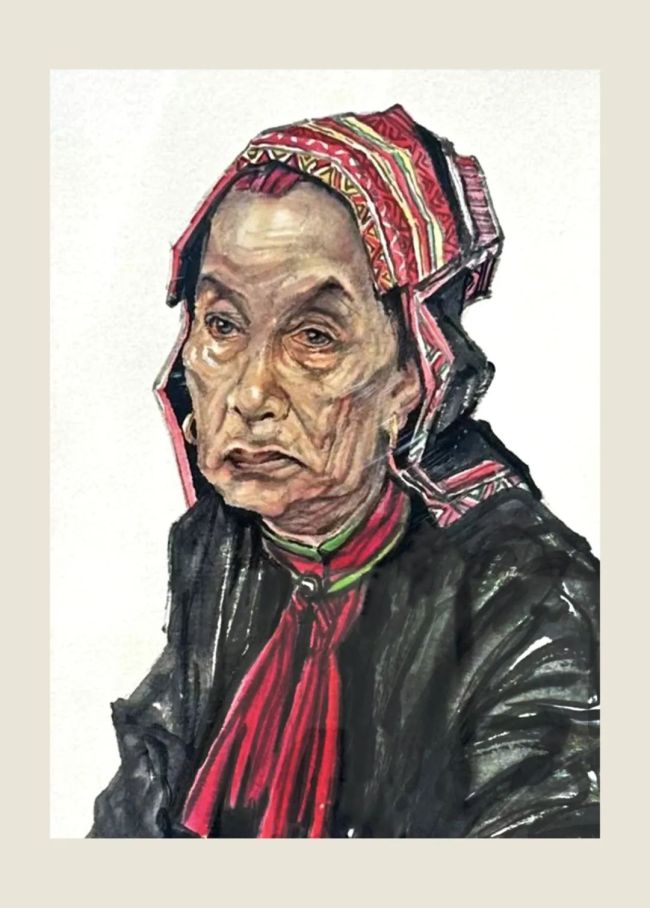

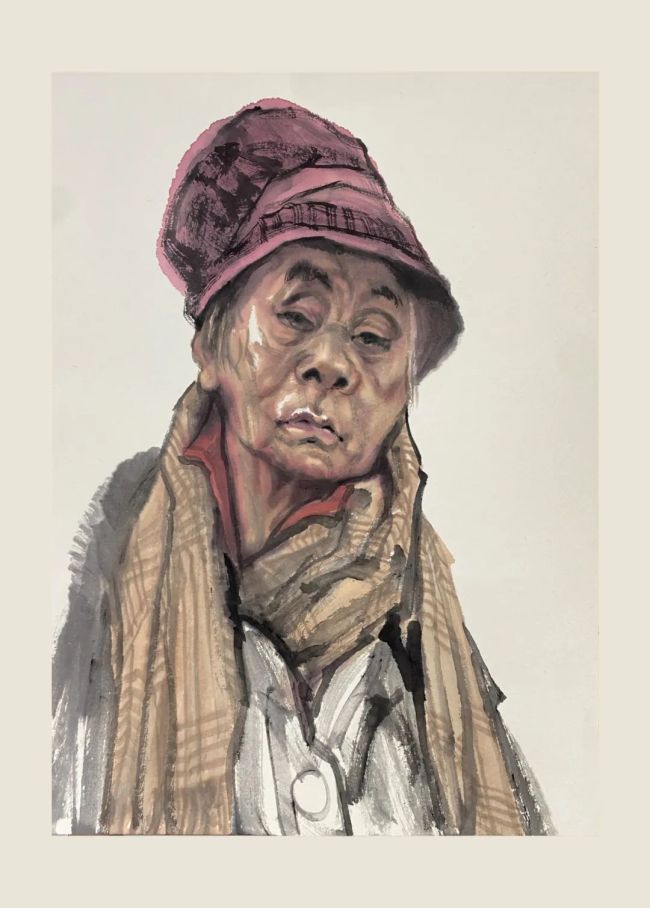

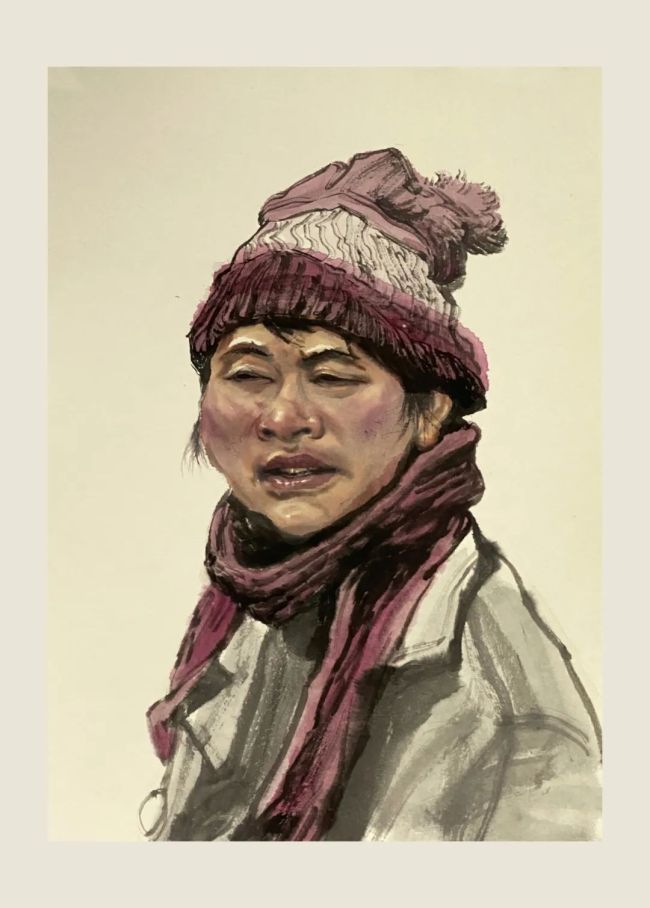

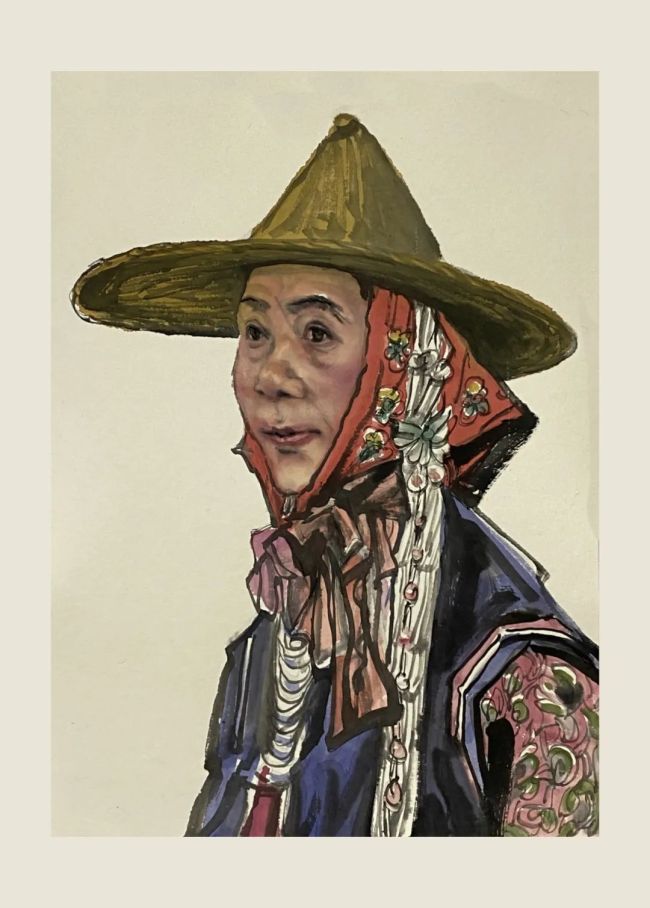

如果说中国人帽子的款式一直是单调的,这可不尽然,中国是一个多民族的国家,多民族的帽子有着叹为观止的多态性,同一个民族在不同地区,甚至不同的村寨,在制作过程中都有在共性基础上的微妙而灵动的变化,制作人的生产过程通常又是充满对美好的企盼,对幸福的追求,它每一款的形制喻意,从历史的角度都充满了民族自豪感。它生成的显性符号承载着历史记忆、文化尊严,同时在民族交往中又起到情感交融的重要作用,很多民族用为贵客献上一顶小帽来表达心中的最高敬意。做为民族服饰重要内容的帽子,是民族文化的载体,它的传承进程有着极厚重和深沉的历史和文化内涵,拥有着承载民族情感的社会功能,同时,它也极大地丰富了中华民族服饰文化的宝库。今天,我们看到的帽子的款式之多超乎想象,庄重,典雅,活泼,怪异,不一而终,人们对任何款式都可以接受这也是一种社会进步。

(文/殷会利,来源:中国民族美术)

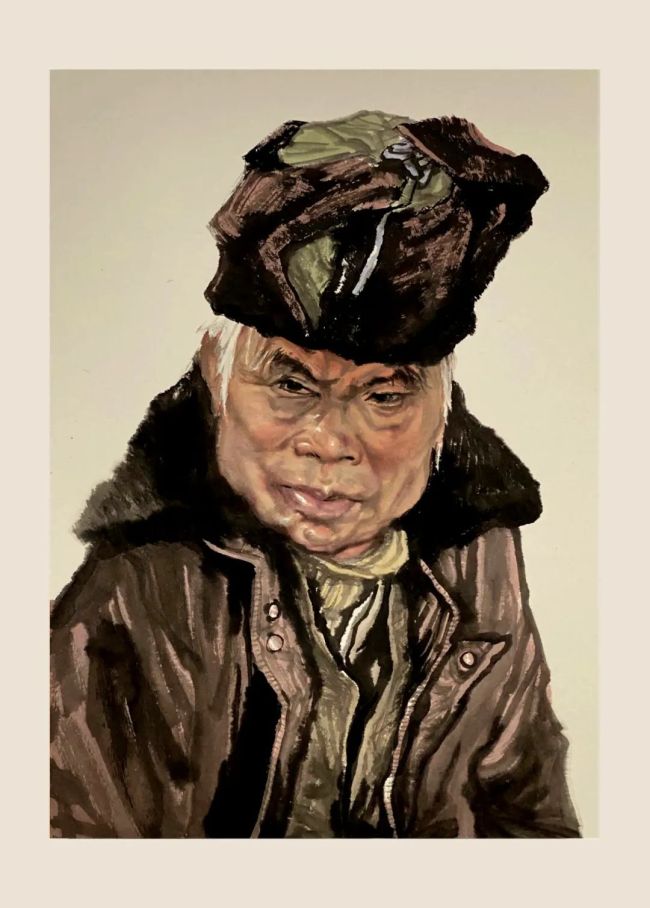

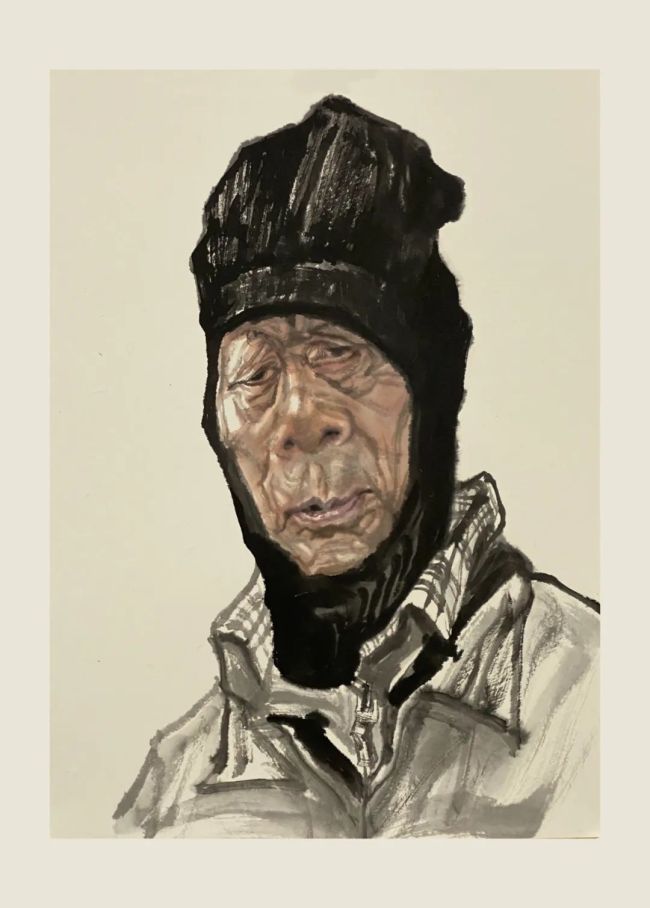

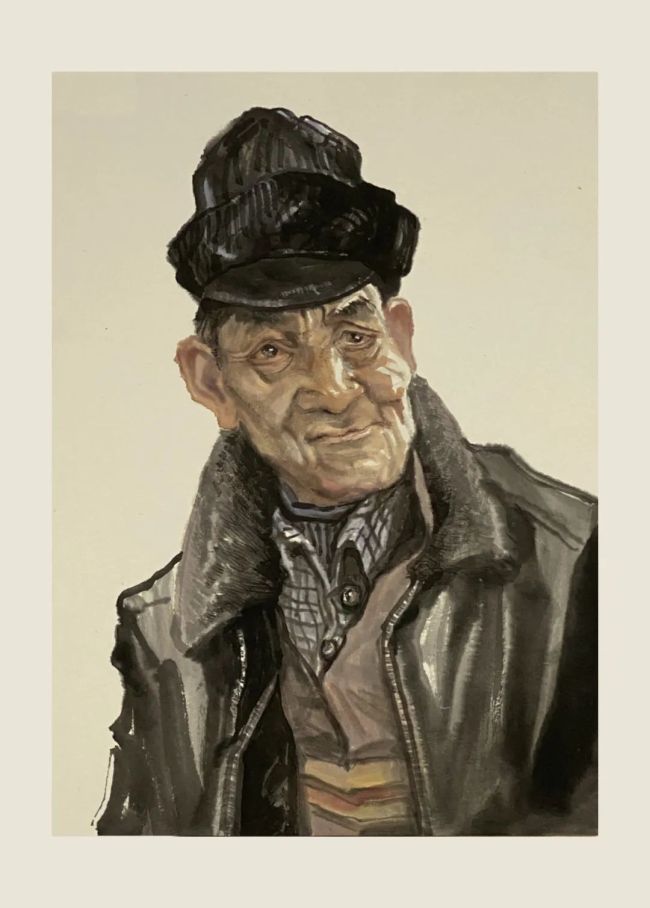

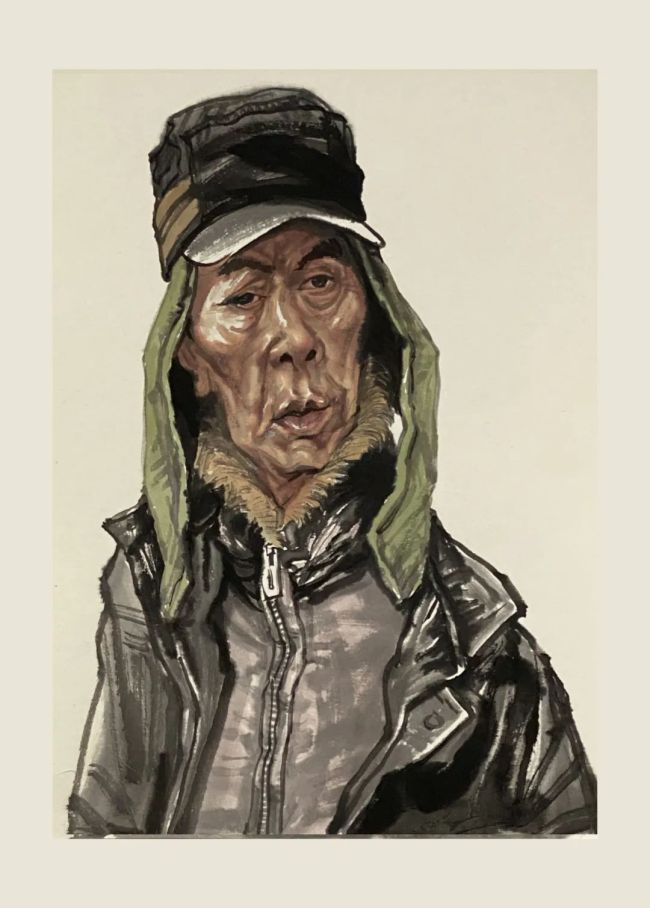

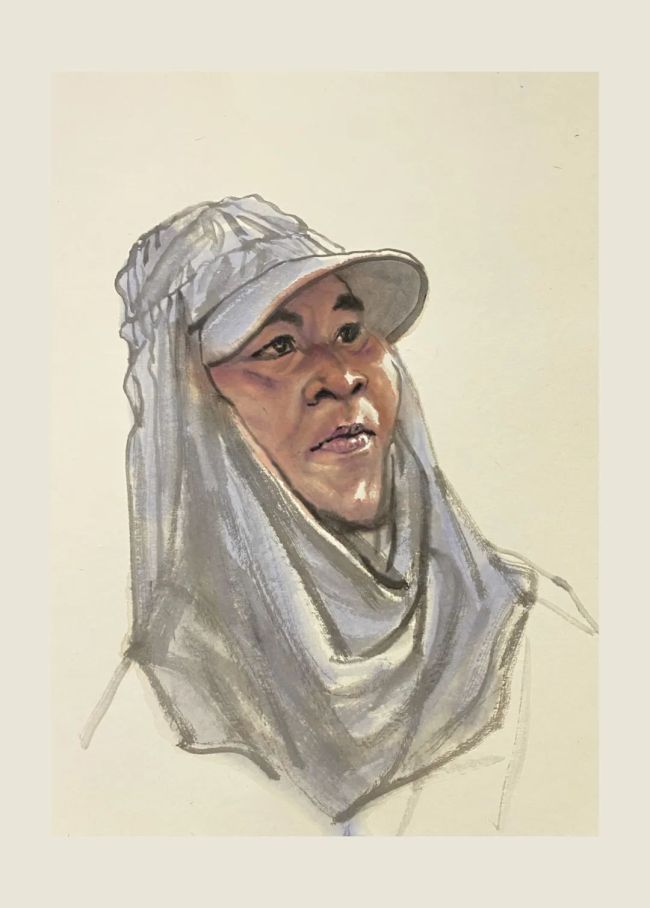

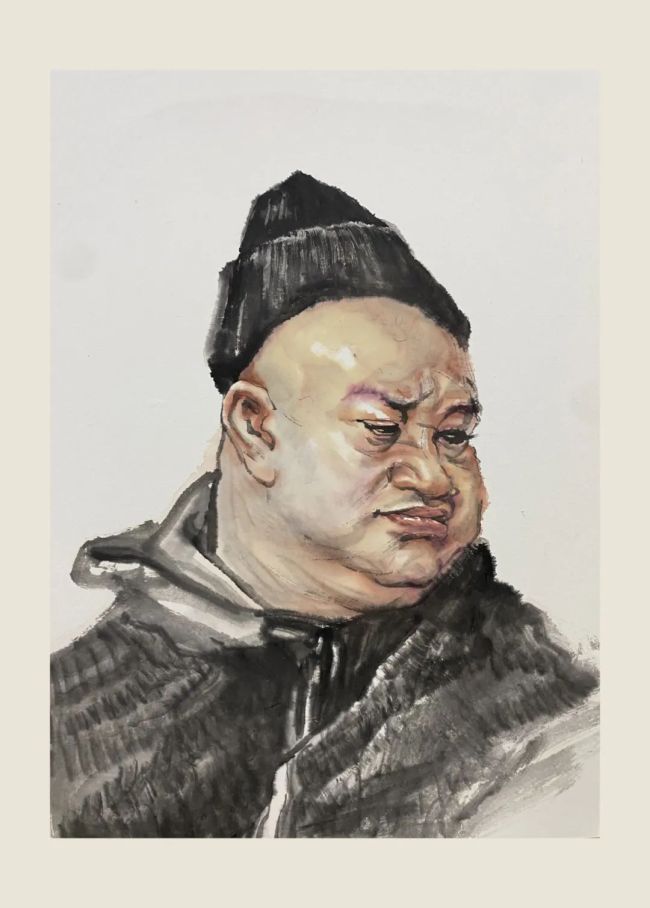

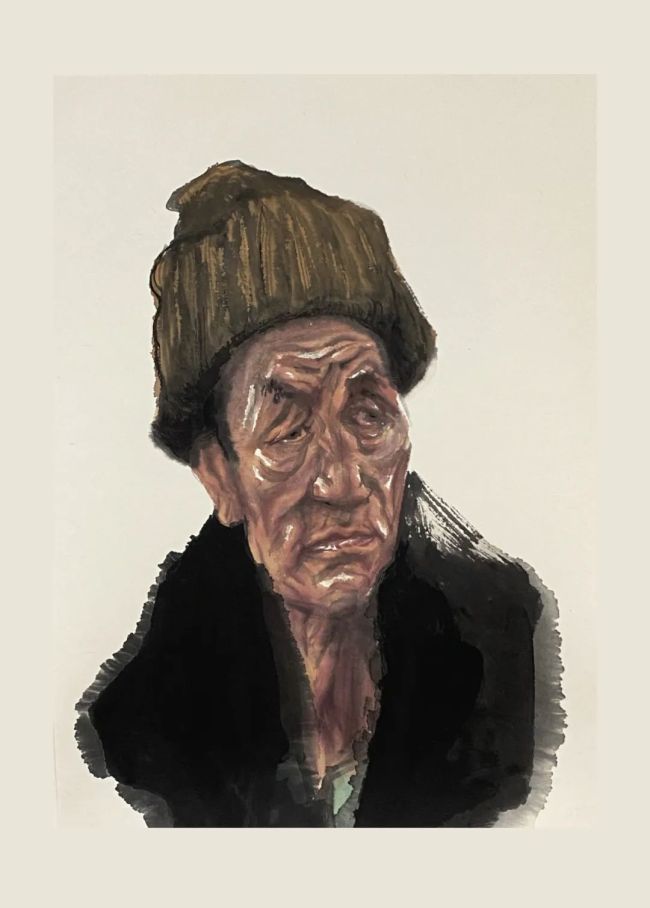

作品欣赏

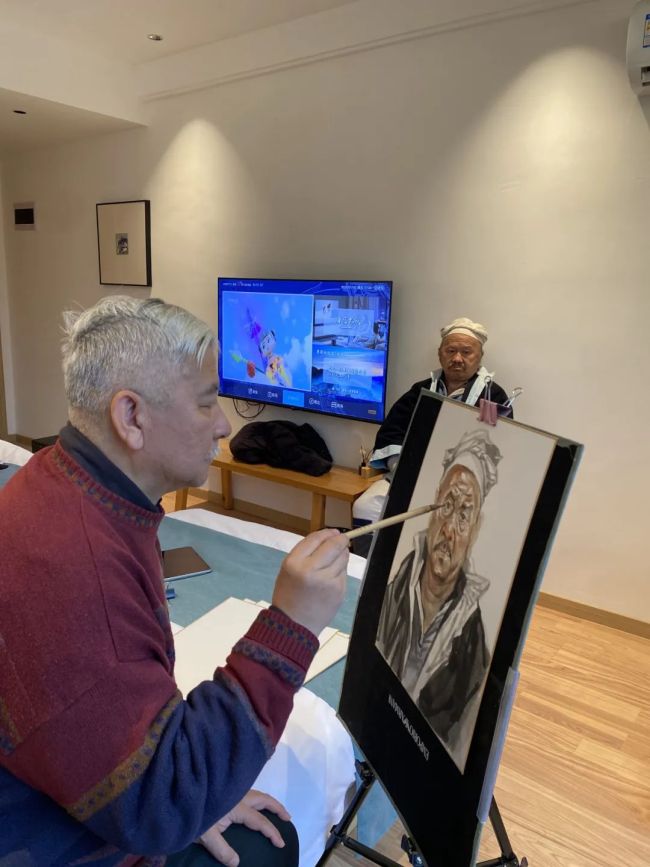

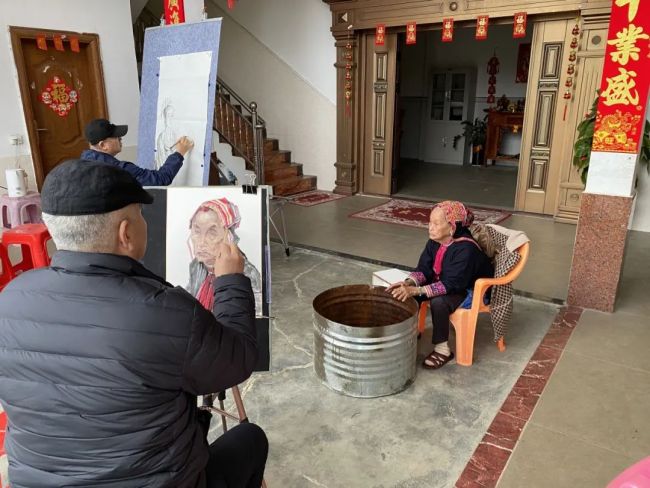

创作现场

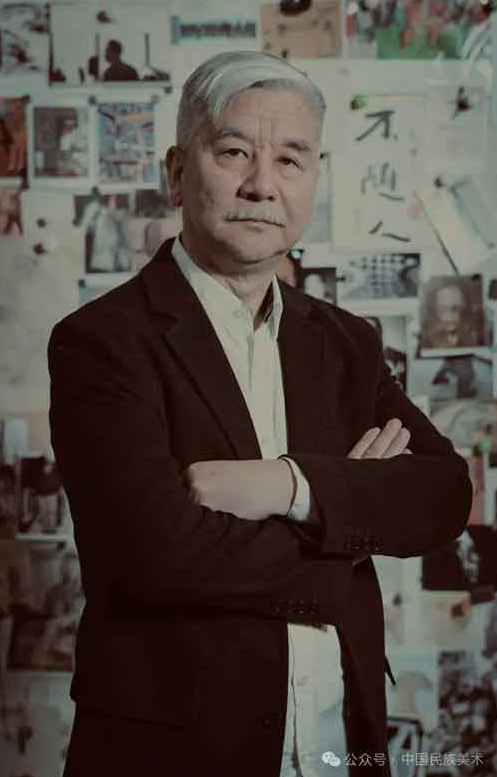

画家简介

殷会利,中央民族大学教授、博士生导师,中国美术家协会理事,中国美术家协会民族美术艺委会名誉主任、《中国民族美术》主编、国家民委突出贡献专家,国家民委领军人才,中宣部德艺双馨文艺工作者,中国美术家协会道德建设委员会委员,中国国家画院研究员,中国艺术研究院研究员,中国画学会理事。中国画作品多次参加国内外重要美术展览,参加第十一届、第十二届,第十三届全国美展;参加中华文明重大历史题材创作;参加《灵感高原》《天山南北》《浩瀚草原》《七彩云南》《美丽南方》作品展。重大题材美术作品《瓦窑堡会议》被中国党史馆收藏。重大题材美术作品《俺答封贡》被国家博物馆收藏。出版论文集《民族美术教育研究》《殷会利焦墨作品集》《邮票设计札记》《相宜美术作品集》。主持“中国民族美术双年展”一至五届美术作品展。发行的邮票作品:中国——俄罗斯联合发行《马鹿》、中国——印度联合发行《白马寺与大菩提寺》、中国——伊朗联合发行《西安与伊斯法汗》。