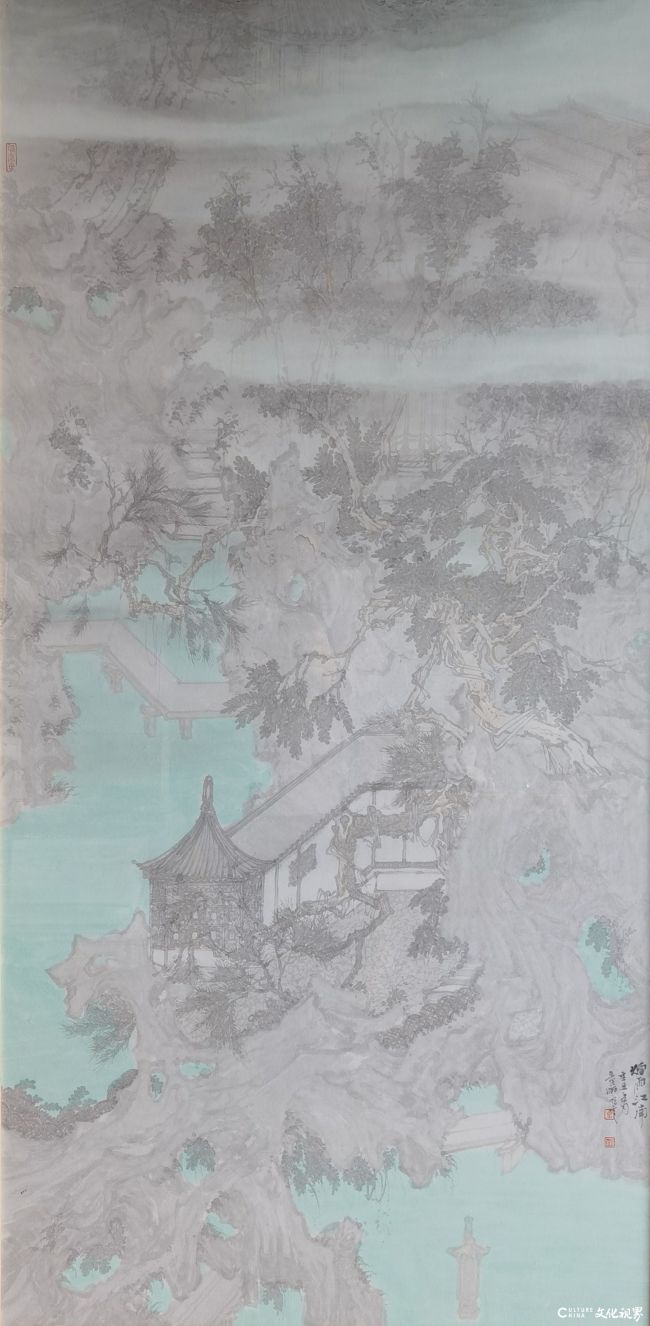

在卫理公会大学巴克利艺术中心的穹顶展厅里,童鹏的作品《环碧清和》和《烟雨江南》悬挂于十七世纪意大利湿壁画旁,这两件水墨作品以当代笔法解构传统园林空间,与巴洛克艺术的戏剧性光影形成奇妙共振。这场名为“大道无分:中国园林文化当代艺术国际巡展”引发了西方艺术界对中国园林美学的深层思考,策展人刘向华在开幕式致辞中指出:"童鹏的笔墨不是对古老传统的简单复刻,而是为二十一世纪全球语境重构的东方空间诗学。"艺术家以园林为媒介展开的这场跨文化对话,恰似太湖石在当代艺术场域投下的嶙峋倒影,既保持着传统文人画的诗性基因,又在解构与重组中生长出新的美学维度。

园林与山水,本是中国文人精神世界的两极——前者是可居可游的现实栖所,后者是心驰神往的理想境界。当园林与山水在画中相遇,便形成了独特的审美场域。童鹏以“淡墨”为笔,以“无尘”为境,试图在宣纸上构筑一个既含园林之精巧,又具山水之荒寒的空灵世界,让观者在水墨氤氲中,暂忘尘嚣,得见心性。

一、造境:以空为有,以虚为实

园林山水的空灵之境,首在“造境”。传统园林讲究“借景”“对景”“隔景”,其本质是通过空间的分割与渗透,营造“步移景异”的视觉层次。在画作中,这种层次的构建更依赖于“虚实相生”的水墨语言。童鹏常以淡墨勾勒园林的亭台楼阁,却不做细致皴擦,让屋角飞檐在淡墨晕染中若隐若现,仿佛被晨雾轻笼;水面则完全留白,仅以极淡的墨色在岸边石矶处稍作皴染,暗示水波的存在。如《烟雨江南》中,半座石拱桥横跨画面,桥洞留白处似有光影穿透,与对岸淡墨点染的茂林、远处若有若无的云墙,共同构成“无画处皆成妙境”的视觉效果。

淡墨的特质,正在于其“模糊性”。它不像浓墨那样具有强烈的界定感,而是在水与墨的交融中,自然形成虚实过渡。画中园林的围墙,常用淡墨湿笔侧锋扫过,让墙体边缘呈现毛涩的渗化效果,仿佛砖石已被岁月侵蚀,与周围的草木、云雾浑然一体。这种处理方式,消解了人工建筑的生硬感,使其成为自然山水的有机延伸。正如计成在《园冶》中所言“虽由人作,宛自天开”,园林的最高境界是“藏人工于自然”,而淡墨的运用,恰能在视觉上实现这种“隐藏”。

二、笔墨:淡而不薄,清而有韵

淡墨易流于单薄,但若得笔法之妙,则能“淡中见厚”。童鹏的淡墨山水,用笔多取书法中的“篆籀气”,以中锋行笔为主,线条看似轻细,却内含筋骨。画山石时,极少用浓墨皴擦,而是以淡墨多层积染,每一遍墨色干透后再施第二层,让墨色在宣纸上形成微妙的层次变化。如《环碧清和》中的湖石,先用稍淡的墨色勾出轮廓,再以极淡的墨在凹处轻皴,最后用清水笔在石面边缘晕染,使石体既有体积感,又不失通透感,仿佛被水汽浸润的玉石,温润而清冽。

水的运用是淡墨之魂。童鹏常根据画面意境调整墨与水的比例:表现晨雾弥漫的园林,便多用水,让墨色在宣纸上自然晕化,形成“元气淋漓障犹湿”的效果;描绘秋光晴好的庭院,则减少水分,以淡墨干笔皴擦,凸显景物的清朗轮廓。墨与水的互动,实则是“心与物”的对话——当笔尖蘸墨落纸的瞬间,水墨在宣纸上的渗化轨迹,既是自然物理的呈现,也是画家心境的流露。那种“偶然得之”的墨痕,恰如园林中“无心插柳”的妙景,让画面充满生机与灵动感。

三、意象:简雅素净,不染尘滓

园林山水画中的意象选择,最能见画家的审美取向。童鹏偏爱描绘“简雅”之景:一湾瘦水、数竿修竹、半座草亭、几簇苔痕,极少出现繁花似锦或浓荫蔽日的景象。这种“简”,并非贫乏,而是“删繁就简三秋树”的提炼——删去尘世的喧嚣,留下自然的本真。如《物语》中,画面中心仅绘一座茅草小亭,亭中置石案,案上有古琴与茶具,亭外以淡墨勾出数竿细竹,竹叶以“个”“介”之法简笔写出,不施浓墨,只在竹枝交接处稍作提点,便显疏朗之意。亭后留白处,以极淡的墨色烘染,暗示远山或云雾,整幅画无一处浓墨重彩,却在简素中透出“空庭无尘,唯有竹露滴清响”的清幽之境。

“不染尘”的意境,还体现在色彩的节制上。童鹏极少使用矿物颜料,即便用色,也多取花青、赭石等植物性颜料,且调以大量清水,让色彩融入淡墨体系,形成“色墨交融”的效果。如画中人物,常以淡赭石勾勒衣纹,再用清水笔晕染,使其仿佛与水墨背景浑然一体,毫无突兀之感。这种“素净”的色彩观,暗合中国文人“不贵五色,唯重水墨”的审美传统,也与园林中“删华就素”的造园理念相呼应——真正的雅致,在于剔除浮华后的本真呈现。

四、心源:澄怀观道,以画修心

园林山水画的终极追求,是“外师造化,中得心源”。每次创作前,童鹏常漫步于江南园林,观察晨光中漏窗的光影如何在粉墙上游走,雨后假山的苔痕如何因湿润而泛出微光,雪后亭阁的飞檐如何与天际线形成微妙的弧线。但观察并非照搬,而是“以心观物”——用澄明的心境去感受园林中的“气”:是回廊转角处的一丝微风,是荷叶上滚动的一滴露珠,是月影穿过花窗时的一片斑驳。这些瞬间的感动,最终转化为画面中的淡墨皴擦、留白处理与意象组合。

在这个信息爆炸的时代,“无尘之境”既是对自然之美的向往,更是对心灵纯净的呼唤。童鹏的画作中,园林不再是供人赏玩的精巧盆景,而是一个能让人“涤荡尘襟”的精神空间。当观者面对画面中淡墨勾勒的亭台、留白处的虚空、简素的意象时,或许能暂时放下心中的执念与焦虑,在水墨营造的“空境”中,遇见那个被尘世遮蔽的本真自我。这正是中国山水画“畅神”“悟道”的传统在当代的延续——艺术的最高境界,不在于技巧的精湛,而在于能否为观者提供一个“心灵的栖息地”。

淡墨易,无尘难。所谓“无尘”,并非画面的洁净无垢,而是笔墨间流淌的超脱之气;所谓“空灵”,并非景物的稀疏空洞,而是意境中蕴含的无限可能。当园林与山水在淡墨中相遇,当人工与自然在宣纸上融合,我愿以这支淡墨之笔,继续勾勒那个“只傍清水不染尘”的理想世界——它既是对传统的致敬,也是对当代人心灵困境的回应。愿每一个驻足画前的人,都能在淡墨氤氲中,听见自己内心深处的清响。

作品欣赏

展览现场

画家简介

童鹏,安徽淮南人。安徽省书画院专职画家(艺术中心主任),中国美术家协会会员,安徽省中国画艺委会委员,作品参加第十三届全国美展,第九届北京国际双年展,第四届全国青年美展,第十二届建军85周年全国美术作品展览,第四届全国中国画作品展览,第六、七届全国画院作品展览等全国重大展览二十余次并获奖,作品被中国美术馆等机构收藏。