我多年在中国艺术研究院从事学术研究,同时也从事书法创作,切身的体会是学海无涯,艺无止境。耳顺之年后,时常想起王朝闻先生常说的8个字:“不到顶点”“再再探索”。“不到顶点”提醒创作者还有探索空间,“再再探索”则催人发幽探奥,不断探索艺术的至理至法。

我更切身的体会是,研究艺术如荡舟海上,需要双楫,一楫是学问学理,一楫是创作实践。双楫摇起,相互配合,艺舟方能行稳。艺舟双楫,直白一点说,就是理论研究与创作实践相结合。近现代以来,艺术有了理论研究与创作实践之区分。人的精力有限,择有取舍,术有专攻,时代使然。不过从另一角度看,不可片面理解这种区分。分是为了合,分是过程,合是结果;分是手段,合是目的。缺乏学术思考和学问修养,不可能成为杰出的艺术家。同样,没有创作实践带来的切身体会,也很难成为出色的理论家。为什么前辈们一再强调学问、修养和理论认识的重要性,又一再告诫“不通一艺莫谈艺”,深意即在于此。

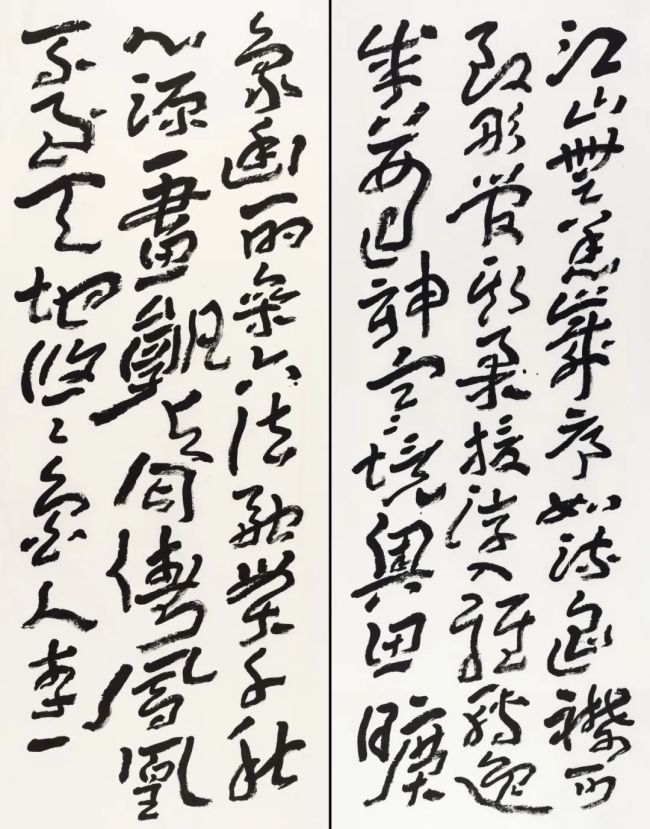

“一画心源——李一书法展”现场。

湖北美术馆供图

多年来,我走的是“持艺舟双楫,求学艺相成”之路。我的学术研究,包括书法但不限于书法。理论方面,既有古代书家的专题研究,也有现当代书法研究。创作方面,既有案头的小字书法,也有走向山川的擘窠大字。小字书法多用于案头题跋。我曾尝试用章草书法撰写跋文,或诗或文,或长或短,批评赏鉴与作品紧密相联,诗、文、书、画相互融合,相互生发,力求理论联系实际,避免徒托空言。理论研究和书法创作又常常是交叉进行、互相促进的。如在做“八大山人书法”课题时,我边研究边临习,切身体会八大山人的用笔特点,对解读其书法大有裨益的同时,也丰富了自己书法创作的语言。在主编“共和国书法大系”时,对新中国书法发展脉络的梳理和分析,对书家风格流派的研究,也对我的书法创作取向大有帮助。尤其在研究古代书法时,我发现有文墨相兼、诗书合一的优良传统,多年来便自觉继承这一传统,坚持“我心写我诗,我书写我诗”,力求打通诗文、书法与艺术史论研究。

一画铭

纸本363cm×144cm×2

2025年

我的“写山”艺术实践更是从研究古代摩崖书法中得到的启示。30多年前,我曾至山东泰安泰山经石峪、山东邹城四山考察北朝摩崖刻经,研究摩崖石刻这一具有中国特色的环境艺术和景观艺术,研究的同时萌发“写山”之想。近些年,世缘多助,得践“写山”之夙愿。走进山川,选址立意,构思文本,攀岩书丹,镌刻传拓。这种笔走山川的创作体会,大大不同于案头书写。与天地对话,与山水融为一体,创造具有中国特色的景观艺术,其中有真乐焉!

(文/李一,来源:人民日报文艺)

艺术家简介

李一,1957年生于山东曲阜,博士,美术史论学者,书法家。现任中国艺术研究院研究员,博士生导师,中国美术家协会理论委员会副主任,中国书法家协会学术委员会委员,中国画学会理事。中国美术家协会第八届理事,中国书法家协会第五届、第六届、第七届理事。曾任中国艺术研究院美术研究所副所长,《美术观察》主编。

作为一位美术史论家、书法家,李一先生始终秉持“持艺舟双楫求学艺相成”的理念,数十年来,先后出版了《中国古代美术批评史纲》《中西美术批评比较》《新中国书法六十年》《一画心源》《隃麋四记》《变鲁集》《开元集》《开元室章草题跋》等著述,并担任全国艺术科学规划重大课题《中国艺术通史·元代卷》主编、国家“十一五”重点出版规划项目《共和国书法大系》总主编、《中国大百科全书·美术卷》书法分支主编。其中,《共和国书法大系》于2010年获第三届中华优秀出版物提名奖、中国书法兰亭奖。

李一先生书法作品多次入选全国书法展览,2005年以来,陆续在中国美术馆、浙江美术馆、江苏省美术馆、山东美术馆举办个人书法展,作品被中国美术馆、故宫博物院等机构收藏。2017年起,他开始从事摩崖书法艺术创作,通过登山挥毫、执笔青崖,不断探索中国文化儒释道的核心思想精髓。