记得那是上世纪八十年代的一个春日,在泉城的一次雅聚笔会上,我初次结识云门子先生。他正在画一幅雄鹰图,笔走龙蛇间,一只振翅欲飞的苍鹰已跃然纸上。那种笔墨间的豪迈气势,令观者为之心振。谁曾想,这一面之缘竟成就了我们长达近四十年的友谊,也让我有幸见证了一位艺术名家的成长历程。

云门子先生的艺术根基,首先源于深厚的家学熏陶。其父辈雅好书画,家中收藏亦丰,幼时的他便在金石碑帖、名家字画的浸润中成长。这种耳濡目染的文化滋养,为他日后艺术生涯奠定了难以替代的基础。他常与我谈起儿时临摹家藏字画的往事,那些青灯黄卷的夜晚,已然预示了一个艺术生命的绽放。

名师引路是云门子艺术道路上另一重要机缘。他先在北京部队美术组组长姜成楠老师率领下搞美术创作,后入中央美术学院副院长侯一民教授画室深造。在此期间并受到李苦禅、吴作人、吴冠中、李可染等诸师教诲。从启蒙老师到后来曾拜入多位艺术大家门下,他始终保持着如饥似渴,谦逊好学的态度。记得他曾向我展示过一本业已泛黄的日课簿,上面密密麻麻记录着各位恩师的教诲。尤为难得的是,他能够融会贯通各家之长,最终形成自己独特的艺术语言。李苦禅先生的雄浑、于希宁先生的清雅、黑伯龙先生的奇崛,侯一民先生精微,都能在他的作品中找到影子,却又分明是“云门子式”的个性表达。

说到云门子先生的艺术特色,不能不提他“书画并重”的创作执念。在他看来,书与画本自同源,互为表里,相辅相成。他的书法取法汉魏,又融入画意,线条如老藤盘曲,富有生命力;而他的画作则讲究书法用笔,一点一画皆见功力。这种书画互参的创作路数,使他的作品在当代齐鲁画坛独树一帜,极具艺术辩识度。我收藏有他早年创作的一幅《松鹰图》,画中题跋书法与画面相得益彰,至今看来仍觉气韵生动,画面凛凛生风。

生活积累是云门子艺术创作的丰厚土壤。青年时期的军旅生涯赋予了他豪迈的气概,长期基层工作经历又使他保持着对生活的敏锐感知。他有个习惯,随身携带速写本,无论是市井百姓还是乡野风光,都是他描绘的对象。这些看似随意的速写,实则是他艺术创作的重要素材库。他笔下的现实题材作品之所以生动感人,正因其中饱含着他对生活的深刻理解与真挚情愫。尤其是他心系百姓,笔颂人民,深入生活,贴近现实的创作理念和勤奋实践,硕果累累,令人感动。如本世纪初年他用了一年时间,倾心创作的大尺幅人物群像巨制《回家》(3mx30m)。用120多个人物形象表现了春运时节农民工返乡途中的情形。我以为,这不仅是他的一件人物画代表作,更是一幅极具存史价值的,赞颂对于中国改革开放近半世纪贡献最大的劳动群体——农民工的时代纪实经典之作。

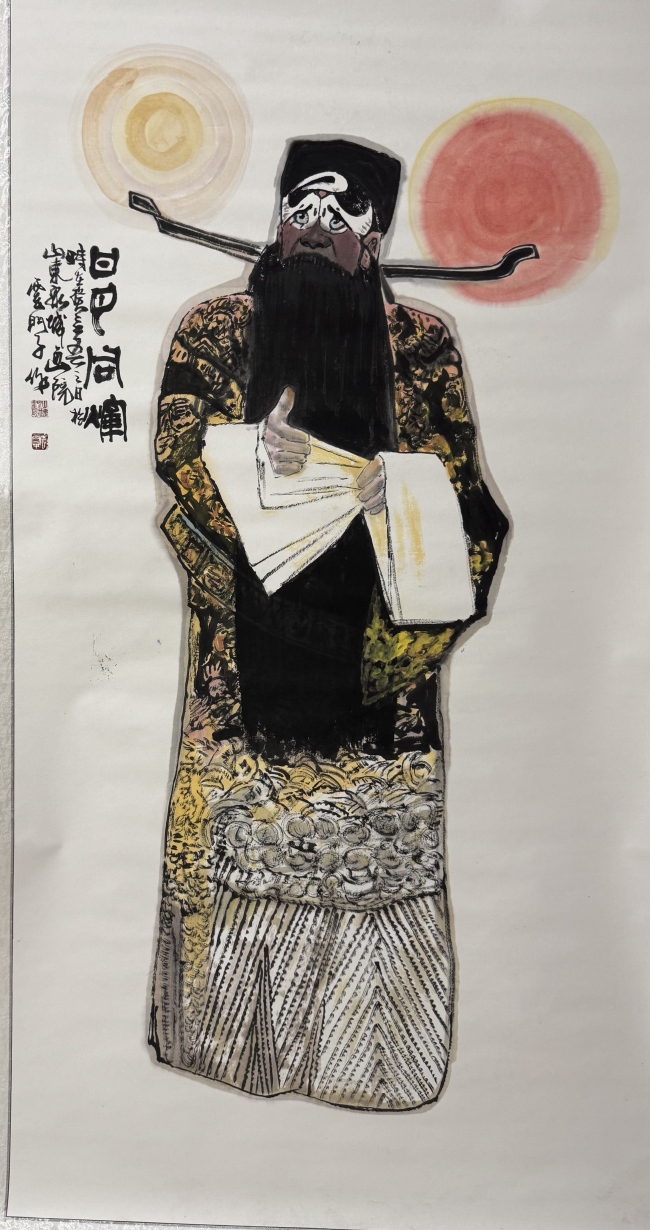

在诸多艺术门类中,云门子对戏曲曲艺的造诣尤为突出。作为曾经的部队文艺战士,他在上世纪七十年代就曾得到过山东快书高派创始人高元钧先生(1916-1993),京剧裘派名家方荣翔先生(1925-1989)等艺术大家们的悉心教诲,幸得真传。他不仅能唱能演,更将戏曲艺术的精髓融入绘画创作。他笔下的京剧人物,不是简单的舞台再现,而是抓住了戏曲表演中最富张力的瞬间。那些优美的造型、强烈的色彩对比,将戏曲的韵律感完美转化为视觉语汇。他创作的《四大名旦》系列,撷取了梅尚程荀四宗师在年龄段、代表剧目中的高光时刻、经典瞬间,画中人物顾盼生姿,仿佛能听见锣鼓点与唱腔在画面上荡漾畅响。