《蜀声清扬》微播汇是四川省中国画学会通过微信平台,在全国范围内集中展示川派中国画艺术成就的一次视觉盛宴,也是四川省中国画学会为续继川派中国画艺术研究与传承的网络盛会。

纵观史实,某一时代、某一地界、某一领域,总有少数卓绝之才或耸立其中,或横亘其上,成为航标、灯塔似的存在,令后继者、研究者无由跳过,无法忽略。四川省中国画学会依据《百年中国画集》入编提名、中国画学会学术资格、四川省中国画综合影响力,遴选出川派中国画艺术二十家通过微信平台,展示川派中国画艺术作品与品评,亦同时传播川派中国画艺术特色理论。本期推出著名画家秦天柱访谈录。

——编者按

半醒斋访谈录

初夏的成都花木繁茂,鸟语花香,润湿的空气弥漫在这座秀美而闲散的城市。坐落在百花潭对岸的四川省诗书画院掩映在浓郁的林荫中,唐代风格的建筑端庄沉稳,透出一种令人遐想的文化气息。我虔诚地走进这院落,叩开了秦天柱先生的房门。房间的布置恰如其画,整洁、清雅,有一股江南书卷气。秦先生比我想象中年轻,微笑着一派儒雅,端着女主人递上的一杯竹叶青茶,我们侃侃而谈。

——克明

秦天柱《初雪》

克明(以下简称克):我看过您不少资料,但都偏重于品画论画,因此我想了解一些画外的东西,先生不介意吧?

秦天柱(以下简称秦):不介意,不介意,随便摆。(成都话“摆龙门阵”就是聊天)。

克:你们三兄弟都是画家,这种情形在历史上并不多见,想必祖上是书香世家吧?

秦:好多人都这样问,其实我父母是一介平民,文化都不高。我们兄妹七个。画画是二哥天富开的头,影响了四哥天林,天林又影响了天仑和我。但开头的二哥到后来反倒没画了。

克:我看你们三兄弟的画风完全不同,这比三兄弟都画画更为不易,你如何评价二位兄长?

秦:天林书法底子很厚,以笔墨见长,所画格调高,简率朴拙;天仑灵气十足,善用水,爱以蜀中山水入画,深受大家喜爱。

秦天柱《晨雾》

克:据说你是四川省诗书画院刚成立时调入的,当时还很年轻,愿意谈一下当初的感受吗?

秦:当时我在蔬菜批发站工作,一天时任省委书记杨超的秘书突然打电话通知我到杨书记家里去。我诚惶诚恐地预感到一个大事件要发生了。当杨书记问我是否愿意到画院工作时,我真有做梦的感觉!我记得自己忙不迭地连声说:“当然愿意,当然愿意。”现在想来这简直是奇迹般的一个逆转,实在令人难以置信。

克:现在画院改革之风频吹,据说上海画院已经取消画师终身制,省诗书画院是否也面临这个问题?您对此如何看,有压力吗?

秦:现在看来改革是迟早的事。我本人对改革是支持的,在现有的体制下,的确养了一批懒人,养了一批“南郭先生”,要说压力,我自己可以说是一点也没有!

秦天柱《风日晴和》

克:你的斋号叫“半醒斋”,是取“半梦半醒”、“半醉半醒”呢?还是有其他特殊的含义?

秦:成都有句话“你搞醒豁没有”,意思是你弄明白没有,我取斋号为“半醒”,意思是有许多事我还搞不清,只懂一半;另外我觉得“半”字在中国文化中涵义很深,中国人讲究中庸之道:好花半放,美酒微醺,古人还有半字歌,更是把半字注解得淋漓尽致,我觉得半字在哲学中有耐人寻味的大智慧,它涵括了许多文化方面的内容。当然被一般地理解为“半梦半醒”或“半醉半醒”也无不可,见仁见智嘛!

克:多年前蔡若虹先生在一篇文章中将您的小鸟和吴作人的牦牛、黄胄的驯驴骏马并列提及,如果换了一个画家,他可能会大张旗鼓地的加以宣传,而您自己却很少说起,为什么如此低调?这样的评价可是许多画家求之不得的啊,他所极力赞赏的鸟就是您所画的生动但又大都没有眼睛的那种鸟吗?

秦:蔡老的这个评价的确很高,我有点受宠若惊。但是我觉得一个画家把这个总是挂在嘴边,依靠这个来抬高自己的身价,是拉大旗作虎皮,是心虚的表现,关键还是要用作品本身说话。说到画鸟而不画眼睛,这是一个关于整体和细节的问题,也是一个形神相互关系的问题。细节同整体比是次要的东西,我所追求的鸟是动态的,更注重整体的神,神是主要的,把眼睛画上会影响整体,我故毫不犹豫地舍弃。这也是我常给学生讲为什么“罗丹要砍去巴尔扎克的手”的原因,这个和我画鸟不画眼睛是一个道理。局部必须服从整体。

秦天柱《荷花团扇》

克:人们说眼睛是心灵的窗口,您把鸟的窗口关了,但展现给我们的却是一个更加精彩的花鸟世界。看到您画的鸟,让我不禁想起石鲁当年对他的一个学生说的话,“传统是一代一代创造出来的,你如果创造的好,传下去就是传统。”四川的花鸟画大展。出现了大量的没有眼睛而又让人感到非常生动的鸟,许多作者并不是你的学生,美术界称之为“秦鸟”,可见大家对您的鸟的喜爱程度,也说明大家对您这种独创符号的普遍认可,我以为再以后这种鸟便是传统了。您刚才说到局部必须服从整体,这让我想起您的围棋爱好,大家经常说到的围棋弃子战术,就是强调的整体意识。可不可以谈一下您的这个爱好,据说您是业余二段的水平,它有没有影响到您的绘画呢?

秦:围棋我从没有去考过段,业余二段可能有些过高了,初段可能要准确些。除画画外,下棋便是我的最爱,其中的奥秘和迷人处简直无法言传。我们搞了一个围棋沙龙,大都是书画界的一些朋友,现在每周必下几盘,作为画画之余的一种调剂。画画和围棋这两者有许多共同的地方,围棋是非常锻炼人的大局观念,朋友们评价我的棋风是武官一路的,非常喜欢大模样,有时不惜弃子,说看我的画,再看我的棋,感觉有相通的地方,我想可能就是一个“空”吧。

秦天柱《剑阁拦马墙古道汉柏图》

克:据了解您喜欢去艺术品市场淘古玩,不知这方面收益如何?

秦:成都的文物市场从“猛追湾时代”开始至今,我的确去的不少,多年下来收获颇丰。比如家里茶几上的那几个花瓶,罗汉床上的宣德炉,还有书柜里的汉代四耳罐等等都是我比较得意的藏品。那个花瓶是1993年在猛追湾买的,才270元,记得当时就有人出价600元,现在嘛至少要值几千元。那个宣德炉虽然还没有请专家鉴定,但据我所知应是清仿明的。我搞收藏是为了“养眼”,我夫人都说我是终极收藏家,只买不卖。古玩对我而言主要还是开阔眼界。增长见识,俗话叫“采气”。通过玩古,加深对我们中国文化的了解,增加一份静气。

克:墙上挂的那张古琴有没有一个说法?

秦:哦!这张琴有说法。这张琴是我们夫妻俩好高骛远,知难而退的见证!当初觉得古琴太雅了,想学得很,于是直接托人买了琴,请了老师,可学琴太难了,进展不大,最后终于还是放弃了。

秦天柱《绝顶》

克:“琴棋书画诗酒花”都有其相互关系,您喜欢喝酒吗?

秦:说起诗与酒,诗可是非常了不起的,我十分喜欢,也喜欢喝酒,我们三兄弟在一起,都要喝酒,只是瘾大量小,又喜欢诗,就特别羡慕古人喝酒行令。但不知古人如何行令,和朋友在一起的时候便采取背诵的形式,比如先背关于月亮的诗,便你一句“明月几时有”,我一句“举杯邀明月”,一桌人轮次背诵,谁背不上来便罚酒。

克:花草的爱好我已经看到了,我从未见过有如此多室内植物的家庭,并且长得如此之好,有什么秘诀吗?

秦:花草是我们家的“亮点”和“宠物”。我们爱它们,它们便用蓬勃来报答我们的爱心和呵护,“爱”就是我们的秘诀。

克:您平常都爱看哪些书?

秦:我看得书比较杂。古今中外,诗词歌赋、散文、小说、诗歌、传记、回忆录,特别喜欢看自己喜欢的画家的随笔,如黄永玉、吴冠中他们所写的。还很注意各位大师的谈艺录,这当中是很可能让你悟得画中三味的。然后是收藏方面的,之中又特别偏好文玩类,砚石、印章、扇骨、古墨,看书太安逸了!只恨时间少。

克:您除了这里还有没有其它房产啊,别墅什么的?

秦:没有,仅此而已。

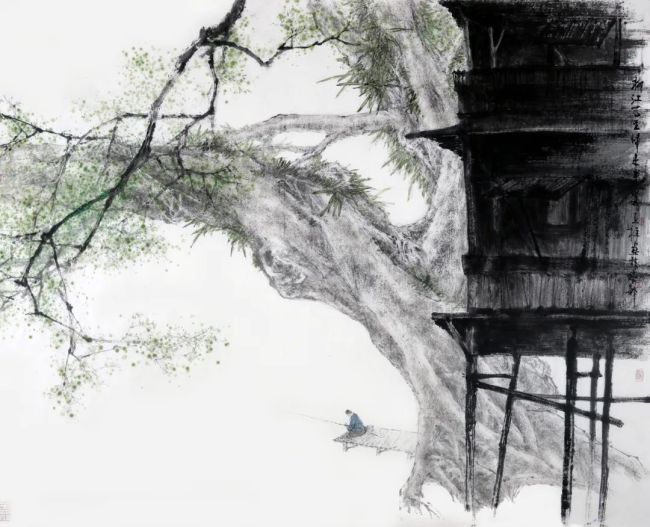

秦天柱《柳江写生归来》

克:据我了解,有些人都在贷款买房买车,对这个问题您是如何想的?您有没想过为自己营造一个大的画室?

秦:买房也不是没有想过,但看得起的买不起,买得起的看不起,总未能如愿。另外我觉得买不买房和画不画得好根本是风马牛不相及的事。

克:我想这也与您一贯比较低调处事有关,还有恐怕和您较少画大画有一定关系吧?我们知道现在的所谓展览画越画越大,越画越满,去看展览经常遇到一堵墙一幅画,作者常常为此耗时两三个月甚至半年,很多人是想以此来感动评委,用做的工来赢得评委的同情,让评委看后都不忍心把他淘汰。您也做过评委,您是如何看这个问题的?

秦:近几年你说的这种情况越来越严重,一是大,好像越大越好;二是满,密密麻麻,不厌其烦。您用“感动”那个词非常好,我在当评委时也遇到过这种情况,确如你所说,真不好意思或不忍心把人家又大又满的画淘汰掉,但这是问题的一个方面,这种画在另外的场合可能就不那么吃香了。所以也可说这是书画功能上的一种类别。

秦天柱《晴空一鹤》

克:刚才谈到您对蔡老评价的低调处理,而现在中国画坛却是包装之风盛行,您觉得一个画家的成功,包装和宣传有多重要?

秦:包装和宣传非常重要,但更重要的是好的作品,否则“皮之不存,毛将焉附”,画得好不好,只要时间一长,历史便有公论。这点最能说明问题的是陈子庄、黄秋园的画,他们生前没有被认识,死后最终被大家发现和认识了。我觉得在这个问题上总体上还是公平的,只要你画得好,迟早都会被发现,现在不缺伯乐,缺的是千里马。

克:有作为的画家往往都具有哲学的思想,对绘画本质的不同看法决定或影响着画家对作品的处理以及所采用的方法,在这方面对您影响最大的是谁?在中国传统文化人中您最欣赏哪一位?吴昌硕和任伯年的画谁更让你喜欢?

秦:这两个人我更喜欢任伯年,虽然曾经对吴昌硕的评价一度要高很多。吴昌硕的厚重是我所要吸取的,但任伯年的灵动我更偏爱。齐白石和潘天寿对我的影响最大,齐白石的情趣和潘天寿的讲究是我受益最多的。

秦天柱《秋凉图》

克:您所画的丹顶鹤水墨淋漓,在兼顾了造型准确的同时,又有极大的抒情性,受到了大家的欢迎;而您的工笔草虫又具有精细入微的风格特征,看画时禁不住要屏住呼吸。就您个人而言,您更喜欢哪种题材?

秦:我都喜欢,没有“更”。这好比吃菜,川菜我喜欢,粤菜我喜欢,鲁菜我也喜欢。就画画而言,我觉得在许多方面都要锻炼,大到丈二,小到寸方,放到泼墨,收到工笔,粗细都来,齐白石先生是个范例,他把大写和工笔两种揉在一张画上,开了派。

克:有人说,搞艺术的人,最好先研究一下自己,研究一下自己的个性、气质,研究你的所长所短,甚至到血型,再去选择艺术题材,您觉得您的气质属于哪一种?您觉得您在气质上和哪位艺术大师最相契合?

秦:这个好像有些太科学了吧,不过我觉得知己知彼倒是有必要的。他们说我是典型的艺术气质,多愁善感,爱激动,气质上我非常喜欢傅抱石和黄永玉,喜欢他们的热情、真诚和豪爽。

克:您觉得您的画大体归于哪一路?

秦:我觉得主要是大写和小写相结合,没骨和勾勒相对比。这该归哪路我都没想过。

秦天柱《秋思》

克:您的画简洁、明快、空灵清新,画画大都留白很多,但您的画并非逸笔草草,而是苦心经营。您觉得自己的作品与传统意义上的文人画有何不同?您画画特别主张有感而发,“有感而发”对一幅优秀作品的产生有那样重要吗?您可不可以为我们举个这方面的例子?

秦:我的画比较空灵是外界的一致看法,所谓“以少少许胜多多许”。但我的画正如你所说的,和传统文人画的逸笔草草是不一样的,两者最大的不同是:我所画主要都来自生活,而文人画多少有些笔墨游戏。我画中的少是一种有意提炼,在“减”里面有许多东西,并且是建立在早期的复杂上的,是复杂后的精简、清晰后的模糊,有方向性。这点也许和我的性情有一定的关系,我对任何事物都喜欢清爽、简洁,比如家具,我就认为明代的家具远比清代的好。我的画简洁,追求画外有画,我比较喜欢调动画面外的因素,给欣赏者一些联想空间。前些日子我在完成一批定画时,感觉状态很差,到了低潮,非常痛苦,这一状态持续了好几天。因为完成定画不是自己有感而发的宣泄和追求,而是按图索骥的复制,很容易使人乏味而烦躁。直到有一天,一位泸州的朋友给我送了箱新鲜苦笋,还没有剥皮的那种。一看就很有感觉,有想画的欲望和冲动,结果那天便画到很晚,出了两张好画。这种例子对我来说是太多了,不胜枚举。

秦天柱《扇面小品》

克:我以为笔墨深度就是画家在行笔运墨过程中精神投入的程度,画家的创作过程在此时便成为生命运动的过程,只有画家被感动了,他创作出来的作品才会感动别人。您强调的有感而发,我所理解的就是要精神投入,要有想画画的冲动,才会有好画的产生。但是现在绘画界受到市场的左右,不少画家坦言自己的画交给画商的是一种,自己搞创作是一种,有些人为此很苦恼。您遇到过这样的问题吗?您如何看待这一问题?是市场分不清作品的好坏呢,还是画家本身出了问题?

秦:你说得对,只有画家被感动了,他的作品才会感动别人。至于市场对画家的冲击,目前的确是一个问题,这也是现在好画特别少的一个原因。我一直按着自己的想法画画,还没有遇到画两种画得这种问题。当然,有些画家因为经济的原因在画自己不喜欢的画,这是非常无奈的事情.其实真正的好画也受市场的追捧,这当中有个谁支配谁的问题,你非常想要钱你就受了钱的支配,你的画真正好,别人非常想要,你就引导了他们对画得看法,也就是你支配了市场。

克:我们看到许多画家的作品,张张雷同,在举办展览时,往往看几幅便觉得足够了,给人黔驴技穷的感觉;又有些画家,所谓阶段性的风格多变,让人琢磨不透,相同题材的画,有时不易看出出自一人之手。但是,您的画却不同,表现的题材广泛,风格却和谐统一,在这方面您是如何把握的?

秦:在题材上不应该太局限,应该多样一些,尽管对一个画家绝不能以品种的多少来衡量其水平的高低。至于风格太多变,我觉得在一个画家的初级阶段,是可以理解的,但到了中晚期,如果还没有一个相对稳定的风格则会对深度有影响。一个画家的世界观、人生观、艺术观应是统一的,表现在作品风格上的统一,我觉得也很自然,不需要怎么去特别的把握。

秦天柱《扇面小品》

克:陈子庄先生有句话“画家全凭一杯水”,您如何理解?这和中国画强调线条,强调书法用笔是否有些矛盾?我们看到您的作品中既有大块水墨,如你的丹顶鹤,又有纯线条的作品,如您的经典之作《竹雀图》。

秦:我们所说的中国画的笔墨功夫,用笔是指书法用笔,用墨其实就是指用水,墨分五色,怎么去分,就是用水去分。“画家全凭一杯水”,是陈子庄先生多年的实践的精辟总结,一句言简意赅的大实话。墨要用得好,就是水要用的好,这和中国画的线条不是矛盾的,而是一件事情的两个方面。我同样认为线条是中国画的灵魂,但并不否认用水的重要性。

克:中国台湾的刘国松,相信您清楚他所提出的“先求异,再求好”,“革中锋的命”等观点。在用墨技法上他有许多发明,在制作上煞费苦心,笔法在他那里更是几乎被废除了,您怎么看待他的作品?您觉得作品产生的过程和效果哪个更重要?您觉得他的画是不是中国画?

秦:画是以创造美为目的的,不管怎么画,我觉得还要以作品的效果为主。比如对作品的丰富性,抽象性,所表现出的材质的美,我就不拿笔墨的美去评判它。对真正可以搞出好效果的,我是认可的。对刘国松的作品也认可,你别管他的画是什么画,这不重要。

秦天柱《望江竹影》

克:据说只跟他学了一年画的学生,居然就在大型展览中获了奖,而如果跟您学一年,恐怕连展览入选都很困难?您怎么看这个问题?

秦:这说明传统的中国画是功夫型的绘画,没有十年八年的磨练根本上不了台。至于大展的获奖,你千万不要认为那就是最好的画。

克:我还想同您聊聊吴冠中,我们知道,他同时用油彩和水墨分别在画布和宣纸上作画。前者毋庸质疑是油画,但后者算不算国画?绘画是一门技术活,对材质的取舍是对画家本人的考验。吴冠中宜称“笔墨等于零”。他那些用水、墨、色在宣纸上的率性宣泄的作品能否说得上是对中国画的发展?

秦:首先,我非常欣赏吴冠中先生的油画。我觉得他的油画非常好,作品里的黑白灰关系处理得太好了,很有中国味,他的江南水乡,墙面什么颜色都有,但你看上去却是白的,精彩得很。但他在宣纸上的作品我不是很喜欢。至于吴冠中先生所说的“笔墨等于零”这句话,据我所知,大家在批评这句话时略有断章取义之嫌,这句话我觉得未必是他的本意。

克:您在欣赏一幅画时,最看重哪方面?人们说笔墨是中国画,特别是写意画的灵魂,您怎么看?

秦:这幅画哪方面最好我就最看中哪方面。笔墨是一幅画的一个部分,不能笼统说笔墨就是最重要的。这好比做菜,材料、刀工、佐料和火候的搭配,每种都非常重要,缺一不可,不然菜就好吃不了。

秦天柱《问松》

克:许多美院毕业生毕业后都没有搞专业,不少人说起都说自己画伤了,又赚不到钱,而现在中国画坛有许多实力派画家都不是美院毕业的,我们知道您现在也在带研修生,您觉得现在美院的这种培养学生的方法和画院的这种方法哪一种更容易出人才?

秦:许多高中生由于文化课成绩不理想,便突击绘画考美院,许多人也许本身并不喜欢画画,只是为了升学的需要,他们毕业后不再画画也是自然的,而画院的研修生情况则不同,大家来学都是出于真正的热爱,这是和美院招生在生源上的不同;再则是美院的课程设置不科学,学中国画的,我觉得诗词、书法篆刻,甚至花草虫鱼等知识都应该涉及,而不应该同其他画系一律对待。有这两方面的差异,结论应是不言自明的了。

克:你现在也在带研修生,据说前后有二十多个了,您觉得他们中有谁能够在日后脱颖而出?

秦:还难定论。这好比马拉松赛跑,不到终点是不敢断言的,途中变化无常,什么情况都可能出现。

秦天柱《心清尤带小荷香》

克:传统和创新有矛盾吗?您怎么看这个问题?再则就是上个世纪八十年代有人提出中国画“穷途末路”,当时文化上的虚无主义恰好契合西方现代主义思潮,对此,您如何看?当时,您介入那场论战了吗?

秦:关于传统和创新的关系,我有一个比喻,如果说传统是一棵树的话,创新便是每年发出的新枝和新叶,两者是不矛盾的。今年的新枝到明年便成了老枝,成了传统。另外,我从不同别人争论什么,我认为时间稍长什么事都自然会水落石出。现在中国画不仅没有走向穷途末路,反倒呈现出百花齐放、欣欣向荣的景象,看看现在画家生活的改善,画价的飞涨,想想当年中国画“穷途末路”论调真正有些可笑。

克:据说您曾是四川省自学成材青年的代表,您觉得天分和勤奋哪个更重要?

秦:我觉得这个要分阶段,在学画之处,勤奋是很重要的,如果这时候谈天份,我觉得是在给偷懒找借口。到了后期,天分便比较重要了。所谓悟性就是指这个,绝不是靠蛮干或勤奋可以替代的,其实天分也包含了人的综合素养。

克:您觉得您今后的创作方向是什么?目前您觉得您的作品在哪些方面还有不足?您肯定不会认为自己现在的作品已经很好甚至登峰造极了,因为齐白石在您这个年龄时才开始变法。

秦:具体的还难说,只是朦胧地觉得自己还有许多潜力可挖,还有很多想法没画,作品还有许多不满意的地方,有待在今后的时日中加以提高。

(来源:四川省中国画学会)

画家简介

秦天柱,1952年出生于四川成都,一级美术师。

历任:四川省诗书画院副院长、学术委员会主任,创作研究室主任,中国美术家协会理事,四川省美术家协会副主席。

现任:四川省诗书画院艺委会委员、学术委员会主任,四川省美术家协会顾问、中国画学会理事、四川省中国画学会副会长、四川省政协书画副院长、中国–东盟艺术学院客座教授、四川住业画院顾问。