在时代的褶皱里,寻找不熄的灵光。艺术是文明的私语,是时代投下的影子,也是人类向永恒发起的温柔挑衅。当喧嚣的浪潮退去,那些沉淀在画布上的色彩、音符间的震颤、文字里的顿挫,终将成为我们对抗遗忘的凭证。

艺术对谈,试图走进创作的后台,打捞那些未被命名的冲动。在语言的窄桥上相遇——有时是刀锋般的诘问,有时是星火般的共鸣。

早在2018年,上海交通大学人文学院文艺美学博士导师、艺术家姜丹丹与艺术家郭振宇进行过一次艺术对谈,但这段关于艺术的交流未曾公开;近期,郭振宇老师的艺术展在天津美术馆举办,重温这篇对谈,彼时的艺术思想经历时间流转沉淀出无限新意,在此特别呈现这篇对谈,让我们一起感受一场关于艺术的思维流动。

“睹物与凝思——郭振宇艺术展”由天津美术馆馆长马驰总策划,山东美术馆馆长杨晓刚任艺术总监,著名艺术批评家蓝庆伟为展览策展人。本次展览以“睹物与凝思”为题,探讨着艺术创作中“物”与“我”的关系,用视觉“触摸”作品的材料,在“凝思”中实现艺术表达的深度与独特性,并将郭振宇的创作总结为三个特点:感知性的视觉触感;毁灭与再建;以废墟来表意“去废墟化”。

郭振宇:此前一段时间,无论是国际上还是全国各地,都开始再一次反思文化和艺术表达的方式,同时受欧美后现代主义的影响,并在自身文化体系内探寻新表现的可能。我们现代化的过程,快速发展的交通、不断完善的通讯、迅速流通的信息,节奏、效应越来越快。远方发生的事情,我马上就能看见,电报、电话、电视、网络到处都是,造成了观念的迅速传播。这就为后现代主义出现准备了条件。过去的一个知识、新的一轮探索发展需要四五年的时间,因为在农业时期和工业文明的初期,五年的时间就是知识传播、更新的一个周期,能够让你消耗了旧的观念,然后再表现出新的东西来,所以那时的美展都是五年一次。但是到了20世纪,发展速度加快,所以出现了双年展。这是因为18个月左右,也就约一年半的时间,知识就更替一次,新的科技成果、新的观念出现并完成更新,就出现了双年展。双年展就是紧扣着一个时代发展的速度来表现人的思维、精神、状态、生活的方式的变化。

姜丹丹:这种商品化倾向无法与全国乃至世界的当代艺术探索相匹配。

郭振宇:我们担心,如果山东举办双年展的话,好多人会拿着同一幅画,第二届还参展,第三届还参展,而不是出现一个新的探索、新的材料、新的方式、新的观念,不会!我们不会有这个,所以“山东到底缺什么?”最后的回答也没有让人满意,因为它不深刻——因为他自身就没有深刻地思考,也没有真正触痛自己内心的东西。没有像唐代的诗人、宋代的词人、明代的小说家那样挖空心思地进行创作——“语不惊人死不休”。这些诗人作为真正的文学家,创作的时候那种深入骨髓的、痛彻心扉的理解,对于事物的全盘把握和对语言的锻炼无人企及。“感时花溅泪,恨别鸟惊心”——本来是“春风得意马蹄轻”,一到了困苦战乱离别的时候,“花溅泪”“鸟惊心”,这是多么厉害的词句!多么惊心的情感宣现!杜甫在“安史之乱”平定以后,忽然推开自己的门窗,“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,这种语言我们背熟了好像是熟视无睹,但是如果回想作者当时的心情,会觉得表达得多么精巧细腻!“两个黄鹂鸣翠柳”,是春天的、初春的,两个黄鹂已经被遮藏在绿树翠柳里边了。这情景是一种静中的动,声音是动的,因为看不见黄鹂,景色是静的,鸟叫声甜美,为什么不“惊心”——充满了希望啊!那就是“啊!啊!”按捺不住的内心的喜悦!紧接着很自然地将目光舒展开,伴随着匀速有力的嘣嘣跳的心,突然往远空一看——“一行白鹭上青天”,一种静中的动,这行白鹭是听不见声音的,但是直冲云霄,那种畅快淋漓,那种干练无以可比,情绪迅速提上了高潮!再放眼看去,“窗含西岭千秋雪”,人世纷繁,但是江山永固,千秋雪,化不了,眼界随着西岭推开去;接着是“门泊东吴万里船”,秩序恢复,交通通畅,商贸繁盛,浩荡无边。那种内心大矛盾、大取舍、大抑郁与狂喜用了四句表达出来,这真是绝句,再也没人能写出比这首诗更精彩的诗句,用这样的形式描写一个时代和自我的信念,淋漓尽致。这就是真的艺术家。现在谁的作品拿过来,能推敲这一笔可以不要,那一块可以要,最后剩下的全是精髓,有没有?没有!就我们现在的好多画作来说,这里可以去掉,那里可以去掉,甚至整幅作品完全可以去掉。所以,吴冠中先生把自己画得不满意的画撕掉,作为艺术家,应该有这样的态度,面对创作的时候,应该、也必须挖空深思,竭尽全力。近年来历史题材创作,有几个创作达到了历史上一些“老大师”的创作高度?法国大革命时期的达维特,他的《马拉之死》唤起了多少人的革命热情?马拉明明是一个暴君,但是他用了一幅画改变了人们对他的看法——一个坐在浴盆中的本来带病的人,整个形象像耶稣受难的感觉,刀口斜着的方向也是耶稣身上的位置和方向,他用一切元素在暗示着他是一个圣人,将背景简洁化处理,就是为了突出主要人物,鞭挞那个谋杀他的人。

但是,历史不是这样的,那是当时作为画家的一个立场,他站在了雅各宾派这一边,站在了马拉这边,所以这就是艺术家,他的语言锻炼得让人不可回避。我们看现在好多创作作品,都是缺少语言推敲、锻炼过程的草创。如果我们这个时代的画家画《马拉之死》,完全会出现一个呆呆的,或者是躺在病床上静态的、旁观的尸体来表现,就不会有感染力,最多是题目提醒这是谁,做了个什么事情。但是达维特选取了应女子的要求,为其签署了困难救济批条这个瞬间,多戏剧,签完了,同意了以后被刺杀了,自己倒在了工作的现场。

姜丹丹:是,那么,我归结一下,回应你刚才所讨论的几个方面,那综合起来说,第一个方面,在某种程度上,在商品大潮或者是消费社会的开始,在消费观念拓展的过程当中,你观察到山东的当代艺术也有出现,比如说要取媚市场,或者趣味上甜媚的这种倾向;再一个方面,是你觉得缺失的,比如说是这种更新的技术、新的知识、思想观念,知识传播形式等等,缺乏更新的活力;第三个方面,你自己可能特别敏感,有较深的自然意识或者关怀,但更多的一个方面是说,商品经济发展的过程当中,可能普通人——这个诗人也好,还是说当代人也好,还是说当中的这个艺术家——在某种程度上,我们感官会被消费的模式带动,就像什么样的作品好卖啊等等,画家在某种程度上会变得麻木,对外在的世界的感触力,也许就发生一点影响;第四个方面,视觉语言形式本身的问题,你借古诗的例子,谈的是怎么样带来一种惊奇感或者初心或者独具一格那种独特性,用一种你特别敏感到的语言形式,或者对绘画语言表达形式本身的提炼,一种苛刻的态度是必要的。就不是说很轻易做一个什么东西可以卖得好、取媚的、随波逐流的一个方式,而是用一个苛刻的方式去探索到,直到对这个语言表达形式满意。

接下来,我还想问,你自己在这个方面的艺术探索,是怎么行程的?因为我也关注到,大概在2013年左右,你做过一个展览,我没有看到更详细的资料,好像是比较近物的,和你目前创作探索的风格有很大的区别。今日美术馆的大展,可以说是你这五六年来的新的探索倾向的一个集中呈现。之前你一直在思考,一直在想缺什么,以及自己要用什么样的方式,通过这种苛求的态度达到一种什么样的高度——这就是实验性的创造,探索的爆发力——一旦找到你所要的形式,就在这五六年当中迸发出来了,你觉得是不是这样一个过程?

郭振宇:有一段时间,我切入了材料。因为最初上大学的时候,我跟着诸位老师们上课、学习,当时也还是纯语言、纯绘画的东西。

姜丹丹:具体有哪些老师?

郭振宇:蔡玉水、闫平、毛岱宗老师,闫平老师是我的班主任,再就是顾黎明老师。

姜丹丹:也是在二十世纪九十年代的时候?

郭振宇:对,九十年代,这几位老师是对我影响较大的。除了绘画,在理论方面顾黎明是对我影响比较大的,我一直有读书的习惯,但是在学生时期并不是那么得法,他就给我提供了一些书目。高中时候读过贡布里希的《艺术的故事》(简本),使我对艺术充满了无限的向往,特别是系统地读到《西方艺术史》《人文科学》,都是贡布里希的著作。还有《现代艺术的意义》《新艺术思维》,这类书对我当时的影响都挺大。这一段时间一直在探索,也接触纳兰霍的画册,纳兰霍是西班牙的一位艺术家,超现实主义的风格。研究的过程,就是一个很痛苦的思考的过程、寻找的过程。

后来,我自己喜欢上了英国浪漫主义画家透纳。他对于大气的研究与表现,对于风景的主观描述,对于速度和工业革命时期时代的变迁,他用忠实的画笔进行表现——但不是像古典主义时期那样,用写实的手法表现出来,而是用“比”“赋”的手法进行渲染、颂扬。他注重体会现场的感受,当时的时代,没有亲临感受,许多新事物是无法与内心的认知经验相重合的,因为时代在一片惊叹中前进,无法辨识既定事实,这就是工业革命带来的新体验。比如他画的《暴风雨,蒸汽和速度——西部大铁路》《暴风雨中的蒸汽船》,上面没有具体的人物,但是你会感受到一股钢铁的力量,一个新的时代扑面而来!就像刚才说的背古诗词这个例子一样,我们现在觉得很容易了,但是那个时期,刚刚出现火车、蒸汽,他表现一列火车在风雨里行进——蒸汽机车之前,一旦有了暴风雨,马车必须停下,马卸下来进院,人必须躲起来,门窗关闭。只要来了暴风雨,人工全部停止——但是有了火车,人可以在风雨里行进,可以随着这个充满力量的“铁砣”冲进暴风雨里,而且在暴风雨里依然有其速度、非常快地前进。他把这种霸气、速度,这种酣畅、毫无顾忌,全都表现了出来,让人激动不已。《暴风雨中的蒸汽船》更是一个奇迹——他表现的是奇迹,是人文主义带来的破天荒的与自然换位的奇迹——蒸汽船可以在暴风雨中逆流而上,无帆直航,就像飞机出现的当初我们感叹这样的铁疙瘩在空中飞翔一样,他一定带着坏笑感叹:“真奇特!”那个时期我对他充满了敬仰,不断地研究他的东西。从写实时期一直研究到他成熟时期的全部作品,对于光色在大气中的呈现和主题的完美结合。再到我的艺术世界中,进行语言转换,从纯绘画的角度,进行探求。

但是,我的教学让我一下子感受到了另样的快乐,在这种快乐里,我和学生一起直接面对材料、面对直接的创作,所以有一段时间我对材料特别感兴趣,包括雕刻、包括纸浆、包括编织、包括钢铁,所有材料拿来就可以用。它的力量是存在的,就跟透纳画的钢铁蒸汽一样,再回头看绘画的时候感觉很单薄。

直到2009年,一直创作材料艺术、纤维艺术。开始创作的时候我不知道这叫纤维艺术,我们叫编织或者麻编。当时的山东省美协主席杨松林老师说这叫“纤维艺术”,让我了解一下。因为发音的原因,我以为是“前卫艺术”。那时没有网络,直到展览了才知道叫纤维艺术。清华美院的纤维艺术家林乐成撰文,说我掀起了纤维艺术在中国的第二个高潮,我是“躺枪”的。

姜丹丹:经验先于知识的理论化,在探索过程当中,一点点形成自己的体系与认知。

郭振宇:对,学生也是,有的就是对材料感兴趣,有的对折纸感兴趣,有的恰恰对绘画语言感兴趣,有的对变形感兴趣,自己会幻化出许多新奇的形象、形式来,各人有各人的特点。就因为这种研究让我很兴奋,那种粗粝的材料感让我欲罢不能。

姜丹丹:那2013年左右的展览,是出于什么样的动机?这个过程与后来的呈现,是个什么关系?

郭振宇:材料创作需要大的空间,2010年之前使用的创作空间被收回,材料与设备都运到山里的军库封存起来,山东美术馆新馆又进入建设时期,非常忙碌,大的创作时间没有了,只能在客厅里创作,正好想着回到绘画,我开始了中国书写经验的当代艺术表达,同时涉及到古代文人的精神探求。就跟我们练习写文章一样,一开始也不能很好地驾驭它,但是不能停留在表面的形式上,传统精神怎么提炼和转化?怎么去表达?也无人可以商量,很苦恼。所以这时候开始尝试表现思想的东西。

姜丹丹:对,在这个学习的过程当中,就像在比较黑暗的隧道中,要摸索,要寻找一个方向。

郭振宇:摸索,其实是一种认知与塑造的过程,一旦探索到恰当地使用、开发材料的方法,从内心里面那种创造力的爆发是不可遏止的,做着做着,就开始跨越了。

姜丹丹:在动手的过程当中,进行试验、探索,突破材料属性,或者进行语言的嫁接。

郭振宇:因为变不可能为可能。那个条件下,我开始回到绘画,因为有了这几年来的思考,所以逐渐地,我又走到现在的这种实验的方式,这种实验方式和我教学的时期,是非常吻合的,它是一个平行的发展,只不过是隔了一段时间,又开始这样续接前行。但是,这一次绘画后,我的材料与绘画开始融合在一起,此前材料与绘画,没有这样结合过。

姜丹丹:你讨论的基本上集中在2009年之后的一个转折点,开始摸索属于你自己的语言表达方式和对材料的实验的新阶段。在你的这种探索中,如你前面谈到古诗创作的时候,那种对于自然的意识,或者就你刚才讲的天然纤维材料使用这个方面,是不是相对占优势地位的一个维度,那会不会往前推,跟山东文革结束之后的乡土的影响,或者就是乡土的文学、乡土的艺术相一致?亦或者是因为经济大潮当中越来越突飞猛进的城市化背景下,你作为一个在乡村长大的孩子,会不会在一定程度上是返回属于你自己的根?我想我可能也是联想到,我觉得文学跟艺术——尤其你特别爱读书——有时候是相互渗透相互影响的一个情况,而山东在这个时段当中,有一些作家,比如说张炜,他要写重返野性、重返自然等这样的文学作品。同样在艺术领域,是不是也有这样的有乡土情怀的创作出发点,其中是不是有交互影响?我可能举的例子并不一定正确,能不能谈一谈?

郭振宇:有。

姜丹丹:你好像对这方面特别敏感。

郭振宇:城市是一种纯人文的存在空间,这种人文是让人忘记了自己的本性,这种本性是什么?作为一种动物性,饿了就要吃,渴了就要喝。或者是一种本性的,那这种本性是天然形成,不是后天仿效、学习的能力,就像老子庄子说的无为而治状态下的本性,无为就可以体现出来的所知所能。比如我们去采集野果充饥,在农村肯定有这样的事情,饿了就会在野地里拿起一条小虫子,一条小鱼,或者去果园里摘水果,觉得遍地都在的一种随手可得,生活很自由、很惬意。

姜丹丹:与大自然共在,给予这样一种舒适的存在感。

郭振宇:包括有牛、羊,野兔、狼,狐狸、青鼬、獾,刺猬,蚂蚱,螳螂、蜘蛛这样的自然生态。还有小溪、河流、坝堤,很温和的村庄,如果是平原的话,它周围都有壕沟,那壕沟就是一种排水系统。一旦有了雨水,它很合理地储存或者排出去,还可以灌溉。农村没有垃圾,全部的废旧与粪土在田地中被植物、庄稼、羌虫分解净化,雨水在池塘、壕沟中灌溉或浸入地下,往复循环,没有需要过多的人为。

姜丹丹:就像今天城市建筑当中考虑什么生态的系统,其实从乡土经验当中,就可以得到一些启发。

郭振宇:对,这一切在乡村,人和自然以及生存的本能是天天融在一起的。但是,等到了城市以后,所有的东西都是一种物理存在的,它不是真实的。我们觉得是真实,全是一种概念,比如我们说的规则,实际上,任何的规则,任何的意识形态,任何的制度都是虚拟的,但是恰恰是现在我们把这些东西看得太重了,实在没办法,因为人文社会的价值体系不断地衍化。

姜丹丹:对,用一些规则的方式,来治理这个社会文化的空间,是有一种秩序感。

郭振宇:所以,城市的体系让我感深深地感觉到一种虚无——当然这不是消极的,我说这种虚无是一种存在、感受状态——所以我画的时候,经常有一些大自然的原始的生命力,出现在心里,也表现在画面上,比如即便它在颓败的时候,也没有显现出丝毫的输让。在我当时居住的周围,有好多小密林,我很喜欢到那儿去看,特别是到了冬天,裸露的枝条直插天空的那种苍劲感让我着迷。

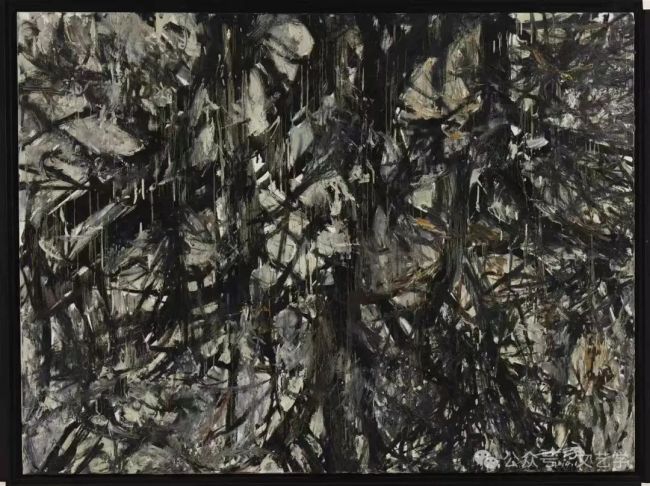

平林漠之二,布面油彩,120×160cm

姜丹丹:像你画的《平林漠》,就那种感觉。

郭振宇:对,它是辽远的、旷达的、寂寥的,那种暂时蛰伏的,一种坚韧的内在性格,它总是用散淡、接纳的状态与自然相协和,但是一旦有机会,它就会往上生发,这是一;第二是种子的、所有生命的出现,都是快乐的,就跟我在农村生活的时候一样,是快乐的没有压力的——生存本来就是达到了适合的条件以后才会萌发出这东西来,种子就是这样——所有的温度、养分、水、阳光,只要是达到了充分的时候,它很开心,很开心地涨起来,涨起来以后长出芽苗,苗在风中享用着雨露对它都是爱,这种爱让它不断地成长,就要开花,开花的时候是喜悦的,它就渴望把花粉传播出去,因为它是健康的,就是这种喜悦,这种愉快让它是“善”的,让它是完美的。花,植物、动物,都是在快乐中成长起来的,所以它们是最有能力的一群生存者。人类现在反而退化了这些东西,就是因为我们有了现在的医疗防疫等保障条件。

植物开花以后,开始传粉,它期望有小虫赶快来,它有花香、要有颜色,这些光波,吸引着风、虫子、蝴蝶等所有外物来给它传粉,传出粉去它就很开心,授粉之后它就开始结出果实、种子来,这个种子都是非常饱满的——所有的种子的外形都是最完美的椭圆形,壳的弧度、厚度达到了自然生存中必需、够用的微妙限度,很容易抗压力,又很容易从内打开,一遇到适合的条件,它又不失时机地开始生长。每次要看到丰收,每次要播种,每到春天看见牛羊驴马很快乐地吃草,生自己的小崽,就会觉得能量与希冀循环着存在。而城市所有的这些现象都没有了,种子落到下面来很长的时间,只要找不到条件它发不了芽。

姜丹丹:你讲的这些非常生动的感受,你是在山东的乡村成长,乡土经验承载的在成长的经验当中,带给你的启发,很长时间以后,你又重新返回到这些在根底里头,特别就是给你整个生命很大触动的生存经验,而且是跟在都市文化当中缺失的那些部分,或者是说被消耗的、消散的那些部分发生碰撞的时候,你感触特别深,你需要把它调回到你的创作的视觉表达方式当中去。所以,你也格外敏感于用一些自然的材料,或者综合性的各种材料的拼接处理的实验。那我会认为,你近期的创作当中有一批作品,是体现出这种返归到洪荒的或者原初的自然,甚至可能就是最源头——世界创世最初的、尚没有人的一种自然——这个是艺术当中再创造的,你需要重新找回的已经被破坏掉的自然,最初的自然的源头。另外一个方面来说,除了这种自然意识,你的近期创作实验当中,也还是有人的活动,比如说有重庆轰炸,就跟历史的关系,跟人的某一种历史文化的记忆有关系,你是怎么处理这一部分的工作?就是它跟自然的关系,就是在你的创作当中,是一个什么样的思考与定位?

郭振宇:从文明的维度来说,文明实际上是人文主义发展的一个历程,文明是对某段时间人文的一个标志性的综合称谓,但是文明很容易消亡或者异化。文明在地球上或者在宇宙中都是很脆弱的,我们很孤独,我们的存在没有人证伪,也没人证真、证实,永不会得到认可,我们就这样孤独地来去。在创作《俄狄浦斯之罚之1941.6.5重庆》时,我是感受到人的发明、创造是在戕害人类自身。从局部上来说,二战时期的工业迅猛发展,造成了地区势力的不平衡,造成了军国势力的扩张,所以,造成了大规模的灾难……

姜丹丹:战争、暴力等等,这种对文明的损害,人性的破坏。

郭振宇:对,那个时期对人的厮杀,人性的泯灭达到了历史上很极端很残酷的程度,所以我觉得,作为人,在地球上那么孤独,我们还不去珍惜,而且,无论是从自然、资源上来说,都是非常局限——比如在地球上,温度只有在100度之间变化,我们可以生存。零下40度和零上40度都是人类生存的极限。在宇宙中实际上下差很多,宇宙标准零度是-273℃,宇宙要想毁灭人类,人类一点抵抗能力都没有。就这样一个非常脆弱的空间,我们还不珍惜,一直在争夺厮杀,如果达到一定程度,我们会一起灭亡,就是建立在这样一个方面的思考。所以人类文明进程中也是这样,我们的“发明”本来是为了更美好——就像卓别林演的《大独裁者》一样,他最后一段演讲就说得非常好:“我们的发明本来是为了换取人们的善心,换取全世界兄弟般的情谊让我们团结,可是我们迷了路,贪婪毒害了人心,用仇恨分割了世界,把我们赶进痛苦和血泊之中!我们发展了速度,可是我们彼此更不了解;机器生产了财富而我们缺衣少食;知识使我们乖癖,我们的才智冰冷无情……”这样一个演讲,当时对我来说是很触动,也就是在二战时期,大家都在反思这个问题。所以二战之后的国际秩序怎样去建立?是奔着一个更加美好光明的态度去做的,我们应该珍惜这样的建设,特别是现在我们已经达到了一个程度,人文主义也有了良性自觉,特别是当G20或者是七国八国在开会的时候,世界上70%的知识分子组织,同样召开一个世界会议,但是主题是反对全球化,反对富国的行为。这种反对全球化,并不是说是反对正常交流,而是反对对于资源的破坏,对反人类发展行为的阻止。这些人很清楚地看到了人类无休止的贪欲造成的结果,包括墨西哥森林里的马科斯,他领导的游击队并不是要反政府,而是在彰显人文关怀,他一直在倡导对资源的保护。

姜丹丹:能不能说你创作的《梅杜萨之筏》,就是在这样的一种视野当中做的艺术的探索?在这个系列之二当中,也用了一些模特表示残破的人肢体,是和战争的重负、创伤的记忆,有关联,是不是这样?

郭振宇:《梅杜萨之筏》,是因为2017年我去法国,在卢浮宫内又看到那幅作品——现在再去参观卢浮宫,有好多作品引不起震撼来,就是像这些古典绘画,它彰显着经典和文化传统。

姜丹丹:是一种理想的完美的古典的模式。

郭振宇:有些东西是属于过去时代的,除了技法上让人感触那个时代以外,别无其他。但是,有一件作品——《梅杜萨之筏》,它给人这一种人性内在的冲击。作者是籍里柯,他创作这幅画所反映的事件我已经淡化了,我主要看中的是那么一个小筏子上载有146个人,最后只有15个人获救。这个小筏子是岌岌可危的,维系着全部人员的生命。籍里柯构思非常好,这又涉及到古典创作,这么多人已经到了奄奄一息的时候,求生的本能还在促使着他们寻找一线生机,当远处有一艘巨轮驶过的时候,他们拼命地用出最后的力量,来挥动手中的衣物想引起巨轮的注意,但是那艘货轮已经消失在海平面之外,是抓不到的最后稻草,这种希望都会破灭,看到以后很锥心。我们知道的结果是15人获救,但是万一得不到获救呢?它就只有在大海里漂泊,最后粮尽人绝。原来是146个人,中间起了内讧,几次互相厮杀,最后平息下来,有的是意志崩溃死掉了,有的是病死了,有的是绝望跳海自杀了。最后剩下的15个人走上岸。现在的地球就像这个“梅杜萨之筏”,岌岌可危地漂浮在星海中,随时都会沉没,随时都会丧失意志,随时都有可能厮杀,在此关头,我们作为清醒者,怎么样引导人类走向一个完美生活的未来之岸,让自己的子孙后代都得以繁衍下去,这一个地球不至于在我们这一代,形成一个危机的转折点?这是非常重要的。所以我创作的这一个系列,就是表现这种危机忧患。接下来的创作还会用衣架模特,最终完成以后把这些模特撬下来,这样形成了一个坑,多少模特就是多少个坑,就暗示着灾难已经发生,人已经不在场了,它形成“梅杜萨之筏”的一个空空的、神秘的、消亡的、灾难的遗留现场,引起人们更多的思考,每一个人走近了以后都可能觉得那个坑曾经是他,达到另外一种启示的目的,这是我系列创作的一个规划。

姜丹丹:所以除了这种自然的宇宙的意识之外,可以说你这批实验性的创作当中,也灌注了一种伦理性的关怀,或者是说,对历史、人类命运和当代文明的发展所造成的各种环境危机等等的伦理关怀。对你来说,你领会的当代艺术是不是可以这样归纳,还有没有其它要补充的方面?再一点,具体到对历史的处理,跟历史、跟记忆的关系的时候,也有人认为你和德国当代艺术家基弗的创作,有一定的互文或者是互相有一些关联性。你自己是怎么看这个问题?或者说,基弗对你是不是有一个直观的重要的影响?

郭振宇:先说哪一部分?

姜丹丹:你先回应一下第一个问题吧?

郭振宇:当代艺术相对于后现代艺术,到了一个重新建构的时期,随着经济的放慢,市场的回落,大家的注意力开始重新审视学术本身。国际大的视野看美国的时代过去,新的思考开始出现,就像轴心时代一样,在人类文明出现一段时间后,随着人口增长、农业发展、生产力水平提高、活动范围扩大,世界秩序问题、伦理问题、体制问题的思考提上了日程。今天也是一样,同时关系到人工智能时代到来,我们首先要考虑的是所有未来的发展建立在一个什么样的观念之上——超人文主义还是人文主义?因为未来所有的发明创造可能关系到人类的存亡,大面积的冲突,抑或人工智能下的层次管制、无性繁殖造成的新伦理混乱,性爱智能化后的个体性别角色非固常化,超智能化之后人文探索的新变化——生存探索抛到一边,需要站到宇宙之外看自我的真正的组合真相等等,都会造成人类社会的异化。

人工智能会自我升级,迭代速度越来越快,通过能量波或者暗物质进行能量充备,最终达到运算极高的宇宙级别,只有少有的一部分人才可以掌控,大部分人已经是低能物种。人类开始装用芯片,更换器官,更换基因,不在意人性异化。就如轴心时代的思考直接影响了2000年一样,这一段时间的学术建立在这样的未来背景下,将会出现新的建树。故而在这个前夜的当代艺术将是一个多姿多彩,各家纷纭的时代。当然这个时代也要一二百年。从此我们的时代就会被忘却,就像轴心时代回忆三皇之前的诸王时代一样,遥远而模糊——人文主义已经升级版了,地震式的升级,直接造成文明断裂,或者说属于基因剧变式的开始。

说第二个问题,还是回到“真实”,就文化和艺术来看,作为文明,作为文化本身来说,它带有很强的无秩序性,也就说一种乱“伦理性”。为什么呢?因为任何一个先我的存在都可以拿过来影响到我的艺术创作,就跟我们的思想意识一样,有可能是古典的或者谁的一句话都会植入我们的时代,融入我们的思想,影响到我们再思考。艺术创作可以借鉴任何东西,或者是有可能融到内心里的一些东西,就如刚才说的农村生活,这个你要不说,或者是我们不去好好地思考,或许不会想到这就是我当时创作的一个出发点,说了就觉得对。我们如果按照这个方面来思考和探索,这是可能的。但是我更多的是在思考探索能量的循环,地球文明的迭代、个体文明的基因传承与发展规律,这些都与个体生命相关,只是扩大了一个概念而已。

姜丹丹:或者在这个地球当中在的方式,它对事情的态度,存在的方式。

郭振宇:我有我的个体传统和认知范围,我只是用了我的方式去表述。

(文/郭振宇、姜丹丹,来源:文艺学微信公众号)

艺术家简介

郭振宇,山东诸城人,当代艺术家。现为山东美术馆研究馆员、学术研究部主任。中国美术家协会会员,山东省美育协会副会长,山东油画学会主席团成员。山东大学文艺美学研究中心特聘教授,山东省驻济高校研究生校外导师。

姜丹丹,上海交通大学人文学院文艺美学专业博士导师,中国文艺评论重点基地成员,欧洲文化高等研究院研究员,沈阳鲁迅美术学院实验艺术系特聘教授,杭州中国美术学院现代书法研究中心高级研究员,上海美术家协会“实验与科学”小组会员,法国艺术家协会会员,法国国际哲学学院通信院士,台湾大学人文高等研究院访问学者,比利时新鲁汶大学客座教授,法国索邦大学兼任教授,韩国三育大学研究生院特聘美术学与视觉实践博士课题专家组成员、综合艺术系专题讲座专家。《轻与重》丛书主编(迄今出版近百种)。曾获“上海浦江人才”(2010年10月),法国学术棕榈骑士勋章(2015)、法兰西学院-摩纳哥王室路易·德·波利涅克王子基金会奖章(2020)等海内外荣誉。目前主要从事比较美学研究及视觉艺术的创作实践。