从法国巴黎的卢浮宫,到莫斯科的特列季亚科夫画廊,再到韩国国立现代美术馆……中国画学会副会长、陕西省美术家协会名誉主席王西京带着自己的作品走进过很多世界级艺术殿堂。如今,他选择将自己创作的160幅画永久留在滨海城市青岛的“王西京艺术空间”,助力城市美育体系建设,供人们免费参观。

王西京作品《骊宫春韵图》

“画家的画,最终的归宿不外乎几种,或是留给后世子孙,或是通过拍卖行进入某位收藏家的书画室,或是捐赠给美术馆等一些艺术机构。”79岁高龄的王西京曾无数次考虑过这个问题,“到了我这个年龄,才会真正明白,名和利已经毫无意义。我们这一代人的成就都来自中华文化的滋养,来自这个时代和人民,我们的作品也应该回馈社会。”

公益性质的“王西京艺术空间”便由此而来。

为何不是“艺术馆”而称之为“艺术空间”?王西京解释,“‘空间’虽然是有限的,但留给每位参观者的想象和思考却可以是无限的。”他希望借这个物理意义上的个人“艺术空间”,在人们心中留下一个属于中华优秀传统文化的空间,人人都能从中感受到文化人的文化使命。

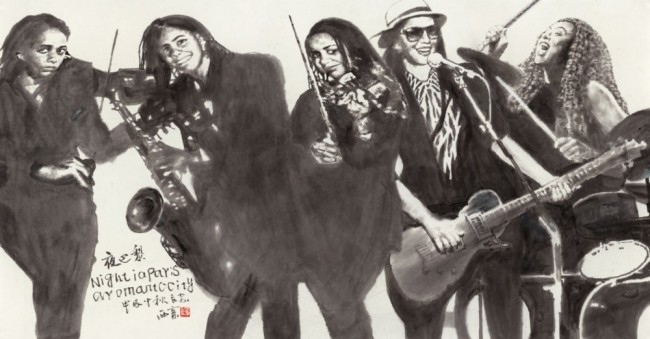

王西京作品《夜巴黎》

遇见艺术

王西京与艺术的结缘就发生在这样一个空间。

1958年,12岁的王西京走进西安的一个文化馆,一位名叫余正常的画家正在举办自己的个展。王西京被那些中国画深深吸引,每天都过去看,还临摹。

直到展览的最后一天,临近闭馆,一个穿着考究的男人走过来拍了拍他的肩膀:“你知道这个展览是谁的吗?”王西京吓了一跳:“知道,是余老师。”“我就是余正常。”那是王西京第一次见到画家。

但正是这个第一次,开启了他与中国画半个多世纪的情缘。

余正常经常让王西京去自己的画室,并将中国画的笔墨技法、画论和历史知识毫无保留地传授给他。在那个年代,学画并不容易,单是购买笔墨纸砚一项,对家境不好的王西京来说,就是一笔不小的开支。“余老师就把他自己的宣纸、笔墨给我,让我每天临摹三张《芥子园画谱》上的东西,这是他给我的作业。”回忆当时的情景,王西京至今仍历历在目。

王西京作品《竹林七贤图》

当年的那个画展,让王西京遇见余正常,遇见中国画,那个买不起笔墨纸砚的少年郎也早已成长为中国画的大家,他也希望成为别人的余正常。王西京希望城市里有个展厅能让画展“永不落幕”,新一代年轻人可以随时走进中国画的世界。这便是“王西京艺术空间”的创办初衷。

不止在青岛,王西京希望在更多城市打造“艺术空间”,“我们现在的年轻一代,审美被严重西化了,如果有这样一个场所,让他们可以近距离接触中国画,即便无法让他们燃起学画的热情,能接受一些中国传统审美的熏陶也是好的。”王西京说。

笔耕不辍

更多的“艺术空间”需要更多的作品,年近八旬的王西京手中的画笔因此从未停下过。

而王西京也正处在创作的高峰期。几十年不断地创作,让王西京点、擦、皴、染等国画笔墨技法更加醇熟,笔力遒劲洗练,更能在变形、夸张中完成情感的抒发与传递。“多年积累中,最重要的其实不是国画技法,而是文化的积淀带给我的思想支撑。”

王西京戏称,对于一个画家来说,80岁正是闯的年纪。

王西京作品《印象非洲》

从学生时代到耄耋之年,王西京一直保持着每天作画的习惯。在西安美院附中读书时,一到周末同学们都回老家了,王西京因为没有回家的路费,只能独自一人留在学校。这时候,他便背上画板外出写生,走遍了学校周围的塬坡村落。那个时候对王西京而言,画画是纾解思家之情的最好方式。

他的青年时期是在西安日报社度过的。那段长达18年的时光,王西京也是每天都在画。“一幅插图的创作时间只有40分钟,还包括看稿子的时间,就跟考试差不多。一开始还拿着铅笔打草稿,后来熟练了,不打草稿直接拿毛笔画。天天如此,这是新闻从业经历对一个画家成长的磨炼。中国画讲究胸有成竹,这个底子我打得非常好。”王西京笑着说,当时还经常要去第一现场画速写,画家被当成摄影记者用,体育比赛、文艺演出、劳动车间、建设工地,一边看一边就画出来了。

除了繁重的新闻工作,王西京还主动“加码”,接出版社的任务,他在有限的业余时间里创作了20多套连环画,一度在全国都画出了名气,如《林中响箭》《渡口小艄公》《牧童阿扎提》《孙天柱》等。

王西京作品《取水之路》

而40岁以后,王西京不仅自己坚持创作,更增添了一份让中国画走向世界的信念。2010年,在王西京担任第四届陕西省美协主席期间,主席团策划并组织了“长安精神国际作品巡回展”,他带领整个创作团队沿着丝绸之路,走遍20多个国家和地区;2016年,王西京带着他的“丝路风情”系列作品,登上了有艺术界奥斯卡之称的巴黎秋季艺术沙龙展;2018年,王西京获得“法国秋季艺术沙龙终身会员成就奖”“中法杰出文化使者贡献奖”“法国巴黎荣誉市民勋章”等荣誉,成为中国内地在法国秋季艺术沙龙展百年历史上唯一获此三项殊荣的艺术家。

王西京舞韵系列作品

“这不是我个人的荣誉,而是世界对于中国画的认可。”王西京说。为了让世界更了解中国文化,近两年来,他将舞蹈、武术和戏曲等元素也融入中国画,创作了“舞韵”“梨苑”“武林”等系列人物画。

王西京梨苑系列作品

中华文化强调“文以载道”,强调“成教化、助人伦”的社会功能。王西京说,“艺术作品不应仅满足于审美层面的愉悦,更应承载时代所赋予的精神价值和力量。”

王西京武林系列作品

再遇齐鲁

年轻时的王西京曾到青岛写生,他大概不会想到,自己有一天会以这样的方式回到青岛。

“齐鲁大地古往今来人文荟萃,群星灿烂。”王西京擅长人物画,齐鲁先贤经常出现在他的作品里,如孔子、孟子、扁鹊、诸葛亮、王羲之、李清照、蒲松龄等,都是他一直以来非常钟情并反复锤炼的创作题材。

“李清照、蒲松龄等人物题材,我曾画过数千幅。换句话说,我也是受齐鲁文化滋养而成长起来的一名从艺者。”王西京说。

王西京作品《远去的足音》

画人,画的是思想,是精神,要求画者首先了解人物,要得其神。王西京的经验是,先读懂人物的作品。比如,同样是女性,李清照和杨玉环不一样,李清照的气质中自有一种家国情怀和忧患意识。王西京作画时,往往让她鬓角带点白发,而杨玉环则更多地去展现盛唐文化的自信与高贵。

王西京作品《药王孙思邈》

反复揣摩人物的情感和精神,王西京对齐鲁文化愈发爱得深沉。这也是他身为一名陕西画家,却将自己的艺术空间放在青岛的原因之一。

王西京在“艺术空间”的后记中写道:“缘分仿若天定。在这里呈现的,不只是我的思想、情感,也是我的灵魂与这座城市跨时空的邂逅。在我笔下反复呈现的,是心怀天下的孔子,以‘仁者爱人’的千古至理,演绎着传统社会的人伦道德;秉承‘浩然正气’的孟子,将‘舍生取义’的崇高气节彰显;书圣王羲之的飘逸神韵;李清照的婉约词章、蒲松龄的幽冥笔意……这些历史人物,从齐鲁大地出发,共同构建了一座中国人文的长廊。”

如今,顺着这条长廊,穿越千年,将有更多人与王西京笔下的人物相遇,与历久弥新的中华文化相知。

(文/张海鑫,《环球》杂志记者,来源:《环球》杂志)

艺术家简介

王西京,1946年8月生于陕西西安,一级美术师,现任中国画学会副会长,陕西省文联副主席,陕西美术家协会名誉主席,陕西省中国画学会会长,西安建筑科技大学艺术学院名誉院长、教授,兼任中国艺术研究院、西安交通大学、西北大学、云南大学、西安美术学院教授。获评“陕西省红旗人物”“陕西省行业领军人物”“陕西省劳动模范”。