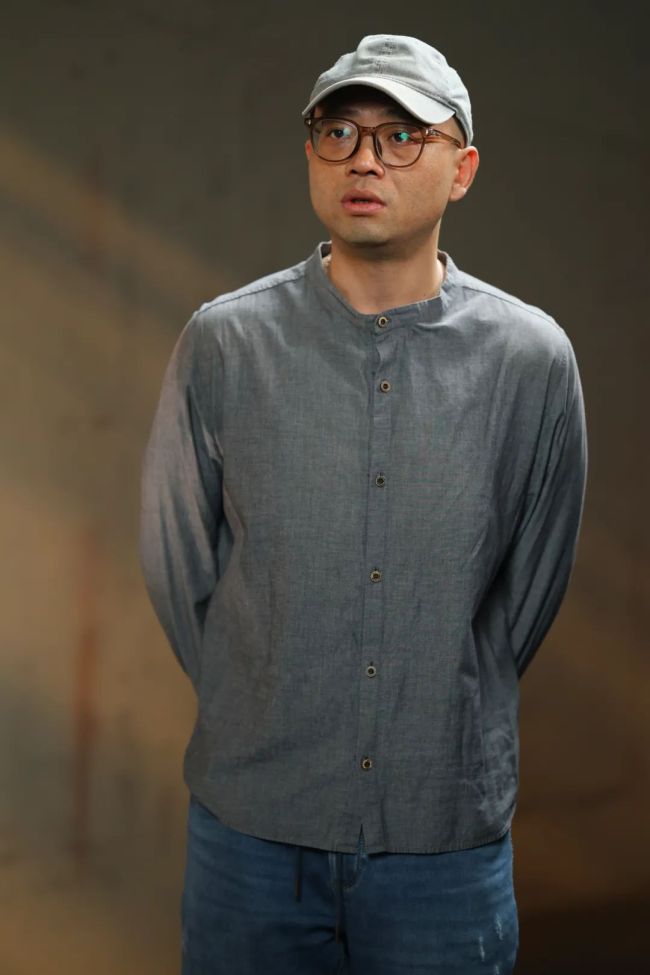

目前,“演真——边凯作品展”正在北京展出,为观者呈现了一场传统与当代交织的艺术探索。此次展览不仅展示了其精湛的技艺,更折射出他对艺术本质的深度思考。以此次个展为契机,土壤art对边凯进行了专访,梳理了其独特的艺术观念,为观者呈现了一位艺术家如何在坚守与突破中,持续拓展绘画边界的探索。

——编者按

土壤:边老师您好,在您的学习与创作经历当中,您是以怎样的态度和视角去对待传统的资源呢?

边凯:首先我很高兴看到年轻人对传统重新产生兴趣,至少开始将其视为一种资源。我们这批八零年左右出生的人,对待传统的态度与上一代不同,相对平和。除了传承,在专业内部艺术家本身必然存在对抗性——你与你之前的山水系统肯定有对抗。所以我们会温和地消化这种对抗,并非以激烈反对的形式出现。

土壤:可以解释一下展览的标题“演真”吗?

边凯:“演真”对我来说是绘画的过程,也是表达我自己的绘画状态。比如“真”的定义,它不是指“真理”之真,也不是《古画品录》里的“气韵生动”之“真”,而是指我们面对世界时内心的一种“真诚”的态度。但这种“真实”是通过艺术家的一种类似于“表演”状态达到的。所谓“假作真时真亦假”,真假可以互相转换。

比如传为周季常那幅《应身观音图》,绝不是一张简单的菩萨造像。它可能探讨的是:“真实”的问题,是面具下的老僧人真实?还是戴上面具的状态更真实?艺术家在这种模棱两可的状态下似乎有想说的话。但其实两者都真。面具下的人,为了让信众相信佛法,戴上那个面具,展现光鲜健康的佛陀形象,他不愿展现苍老,这既是真实的,又是表演出来的真实。

周季常《应身观音图》局部

同样,我们画画时拿起笔那一刻,也相信笔下的人物是活的、有生命的,是真实的。艺术家画画时的这种状态导致了一种“表演”,就像演员在舞台上表演《牡丹亭》时,他相信那段爱情是真的。那一刻的真实感,就像我们在绘画过程中感受到的。所谓的“真”不是现实意义上的真,它是艺术家内心营造出的一种状态。这次展览的作品,正是我自己内心状态的真实展现,通过绘画的方式“表演”出来,从而达到“演真”的状态。

三十几岁时我画《未完成的桃花源》,觉得那样能表达自己内心的“真实”。到了四十岁,突然又想到桃花源,回去再画下一组《桃花源》,已经是不同的人生状态,但也同样是另一种“真实”,都是内心真诚的感悟。所以对我来说,画画只要真诚面对自己内心的状态就好。

边凯《下一站桃花源》

土壤:您这次展览分成了“山海宇宙”、“桃花源”和“逍遥游”三个板块,这三个板块是否讨论不同问题?

边凯:“宇宙山海”,我更想面对的是早期山水的传统。我希望能通过自己的方式回到更远古的、宋之前的山水传统,追寻更本源的东西。中国人对“古”很痴迷,我也是中国人,我更想知道:我从哪里来?绘画是回答这个问题的途径。“逍遥”更多是我生活状态的反映,也是我对于“逍遥”状态的向往与追求。“桃花源”指向内心世界的探求。

山水画大致可分为两类:一类是外向型的,像《明皇幸蜀图》或范宽、荆浩的作品,凝聚着艺术家直面自然的视觉震撼力;另一类则是营造心灵栖居的境地,回归内心的“桃花源”。不管哪个主题的绘画,我都没有给观众一个非常具体的答案或问题,更多是希望观众从作品中寻找到自己的认同感,找到共情的点。

土壤:在文学家眼里,《山海经》是中国上古神话的开端;在地理学家眼中,它是一部上古地理博物志。不同学科从中提取的价值不同,您认为《山海经》对艺术家来说有什么独特价值?

边凯:《山海经》作为陶渊明、鲁迅等人都曾阅读的启蒙读物,是中国人早年形成的生命共同体想象的重要组成部分。它拓宽了想象力,激发浪漫化的想象。这种浪漫,是在儒家文化框架下的一种“透气”——没有道德教化,不分善恶,只是告诉你危险与否。比如九尾狐,书中描述它既漂亮吉祥,又“食人”。它究竟是否吉祥?答案开放。我们可以据此展开想象:它或许是某个部落的象征,或是能嫁给大禹的少女,也可能是某个部落的图腾。选择定格在哪个想象节点,完全取决于艺术家自身。对艺术家而言,能从古人留下的这些精彩绚烂的意象出发,融入自己的思维方式,最终通过独特的艺术语言将其表达出来,是极其宝贵的创作源泉。

《山海经》最吸引我的,在于它片段化的特点。明代胡文焕的《山海经图》也是如此,形象单独呈现,如同看图说话。似乎少有人将《山海经》真正画成一个连贯的故事体系——而我则尝试将这些零散的片段重新整合,重新组织成一个系统。

再具体到我的创作,我聚焦“永生”的主题,例如与永生紧密相关的西王母形象(她掌管仙药)。汉代以后,对她的描绘虽仍有“豹尾虎齿”的记载,但更多的是暗示其能让她周围的事物永生。我通过山水这一媒介,将西王母、永生与山水联结起来——由此自然延伸至生死观,山水画的核心价值,不正体现在它与社会观、生死观的深刻联系上吗?中国人赋予山特殊的文化象征意义,甚至在墓葬中也描绘山水。它关乎“我们从哪里来,最终归向何处”——而山水画早已对人类的终极归宿作出了回应。

土壤:那您的关注点主要在宋之前的山水观念?

边凯:我的研究兴趣最初集中在宋代,后来逐渐意识到,仅局限于单一时代,很难真正把握思想的完整脉络。这不是孤立的文化现象,而是对前代观念的延续与发展。我们今天讨论的“山水观念”,是在宋代逐渐成熟的,但他的文化基因必然植根于更早的历史阶段。所以,我尝试去追溯“山水”这一概念的源流。以《山海经》为例,其文本虽定型于战国,但原始图像早已消失。这种以文字而非图像传承文化的现象,恰恰体现了中国文化的独特之处:许多重要艺术与思想,并非依赖实物存续,而是通过语言与传说得以延续。比如,当今谁亲眼见过吴道子真迹?谁真正目睹过王羲之书法?然而,他们的艺术影响却深入人心。“吴带当风”“天衣飞扬,满壁风动”——这些描述本身已成为文化记忆。我们是否真的受吴道子画作的影响?更准确地说,我们受影响的是后世构建的关于他的艺术神话。要是没有这一神话,他的影响是否还能如此深远?

《逍遥》2022,绢本设色,200x750cm

局部

土壤:那么这种传统文本就是您的一个抓手,拓宽您的想象?

边凯:我觉得是。了解不同领域的人对山水的认识,是为了把“宋”的山水观念解释得更清楚。就像我做讲座时说,郭熙那种三叠两段式布局,可能跟早春时节苍龙星象之类有某种关联。我为什么要强行嫁接这种关联?我觉得宋画本身具有“仙山楼阁”的底层逻辑,只是外面套了现实主义的外衣。他们画的可能是一种不可描述的遥远仙山。为什么我们一直追不上宋画的境界,因为古人画的本来就不是眼前的自然色彩,他们追求的是想象中的昆仑,而非眼前所见。所以现在大多数人的底层逻辑就跑偏了。从政治或社会学角度,他有会帝王疆域的感觉,但从纯绘画角度看,它到底是什么?也许是海上仙山吧。

土壤:我可以理解为这是一种“重构”?虽然您也是当代画家,但您的作品与其他很多解构传统的作品不同,您是以重构的方式在做。这是您对后现代思潮的反思?还是纯粹出于兴趣?

边凯:是兴趣本身。任何人肯定逃不开整个时代风气的感受力或思维方式。具体用什么方法对我来说根本不重要,重要的是我喜欢这种方式,就这么简单。而且我觉得,今天很容易把东西上升到方法论层面。但对一个艺术家来说,他未必会形成某种方法论。如果形成,可能就有点容易被僵化。只是从兴趣本身出发,我觉得就够了。

土壤:所以实际上就是一个很单纯的点生发出来?您没有对外界的反思在里面吗?或者说外部对您的影响?

边凯:有啊,肯定有,从我的生活出发。我没有用太直白的方式,古典方式很多都是这样的,就是一种含蓄的表达,而非直接的批判。至于如何理解就交给观众了。

土壤:您的面貌体现了一种古典精神,包括您刚说的含蓄表达都是古典方式。那您会觉得,外界会给您贴上“保守”的标签吗?您会在意吗?

边凯:不在意。作品画完,你就不是解读它的第一人了。每个人都可以解读,范宽不会跟你说他是怎么想的,郭熙也没跟你讲那张画什么意思,这才公平,因为这才能够将自己放进传统序列里。对我来说,少说多做也许更有效。

土壤:您在很多讲座中提到,您是在“造境”。在您以《山海经》《桃花源记》等文本为母题的创作中,图像与文本之间存在着一种“误读”,给观者一种既非图解也非解构的独特性。这是否可以理解为对“传统再造”的独特理解?能否展开谈谈这种“再造”方式?

边凯:我认为误读也是在相应的范畴内误读。比如《西游记》,肯定不是一个人去西方旅游的故事,它限定是唐僧和徒弟去西天取经。在这个共识基础上产生的误读是可以的。其实中国文化挺包容宽容的,传统就是一个很宽容的状态,给你误读的机会。既然给了这个机会,你就可以误读。每个人通过传统文本都可以误读出不一样的感悟。误读是想象的一种方式。因为误读产生了新的情境和世界,然后去创作。甚至这个误读,也有可能是正确的。

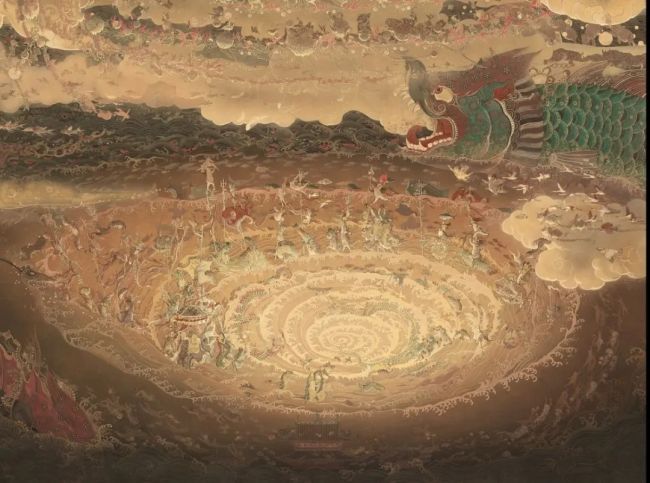

《山·海》2020,绢本设色,190x720cm

局部

土壤:您除了研究宏大的中国传统经典文本,对更为民间的传统有了解或兴趣吗?

边凯:我很喜欢非官方系统下的东西。明代以后,真正能看到生命力本身的东西,其实很多都在民间系统。比如在浑源县有一个叫“律吕神祠”的地方,里面有一幅壁画,把一场庄严仪式感极强的“龙王行雨”题材画成了一场嘉年华,一场杂耍,把所谓的层级或阶层、权力本身都化解掉了。这一现象与古代思想文化领域中“逍遥”思想的流行有着异曲同工之妙。儒家文化体系以严格的礼仪规范约束人的言行举止,从坐姿到站姿均有明确要求,形成一套严密的行为准则。与之相对,老庄所倡导的“逍遥”思想,则为古代知识分子提供了另一种精神出路。它打破规则的束缚,给予人们驰骋想象、追求精神自由的空间,成为知识分子在儒家规范之外,寻求心灵慰藉与自由满足的重要精神依托。

土壤:您没有直接从民间出发,而是以传统文本为母体,来化解它的正统性?您接下来的创作还会延续对传统文本的挖掘吗?

边凯:也许沿着“下一站桃花源”又走下去了。之前我上课时跟学生讨论过:如果桃花源是一场骗局,是一个摄影棚,人造的假象,会发生什么?有各种答案。我每天骑车40分钟到学校,一路发呆看着路上各种车、人,故事就在我脑子里上演。我只是借了“桃花源”这个概念,但跟桃花源本身可能没关系。类似“借古开今”,具体你采用什么方式跟古代嫁接或脱离都没关系。只要你真诚,我觉得就好。比如前一段时间我拔牙,也许我的作品当中就有一个角色被画成拔牙。我觉得“艺术来源于生活”,虽然是一句老话,但道理确实是这样,因为生活是真实的情感来源。

《未完成的桃花源其一》

土壤:我们能问点您教学上的问题吗?您作为学院老师,教学中遇到最大的难题是什么?

边凯:我觉得绘画教学的核心困境在于学生兴趣缺失。绘画价值体系需要学生自主构建,老师的教学若无法激发学生兴趣,便难以产生实质意义。我虽然明白这一逻辑,但很难改变学生的喜好。绘画艺术的存亡,并非取决于其自身价值,而是人们对绘画的态度;当学生不再喜爱绘画,绘画艺术将因缺乏传承者而面临消亡风险,这正是绘画教学亟待解决的关键问题。

土壤:有一种说法认为,现在的美院更像是教技术的地方,而不是培养艺术家的地方。作为学院老师,您对此怎么看?

边凯:我认可这种说法。绘画能教的是什么?就是技术。绘画从来都是心手相应的一门技术。具体你用什么样的观念来画,那是你自己的事。技术之外的启发需要建立在扎实的技术基础上。因为你看待世界的方式,最终要通过你掌握的“语言”——也就是技术表达出来。你之所以能画、想画,是因为你手头的方法能对上你想表达的东西。我们教的,就是让你学会这种“语言”,然后用自己的话去说。

土壤:但这会不会产生技术“固化”的问题?

边凯:“技术”,不仅指怎么用色、怎么勾线,它更要和你自身的生活方式、感悟方式联系在一起。这样的技术才是“活”的技术,是“好”的技术。如果只是机械地教授一个所谓正确的方法,那技术就是“假”的、“伪”的,跟你的生活毫无关系。

土壤:您是如何找到自己的艺术方法论的?

边凯:这是个渐进的过程。在以前资源有限,我们只能通过少量画册和博物馆学习。现在信息发达了,反而容易囫囵吞枣。我觉得风格应该从生命里自然生长出来,不必刻意追求脱胎换骨。关键是要与自己和解,承认并接纳所受的教育和训练,这恰恰是你的独特之处。就像人物专业的经历,是山水专业所没有的。这种和解需要时间,可能很慢,但长出来的那一点独特之处在当今AI时代才是最珍贵的。艺术成长不能量化,也不该被四年本科的框架所限制,这是一个需要耐心的自然过程。

(来源:土壤art)

画家简介

边凯,1981年生于辽宁辽阳。中国美术家协会会员,中国工笔画协会理事。现任中央美术学院中国画与书法学院山水副教授。2017年10月参加首届武汉水墨双年展之合:融汇与变通。2018年3月参加《中华家园》美术创作项目;2018年12月参加“和风屏山——第五届杭州·中国画双年展”;2019年4月参加“第十届深圳国际水墨双年展”;2019年9月国庆70周年献礼《垣上人家》《燕京八景》共九幅作品展示于天安门主席会客厅与衣帽间;2020年9月参加“生生不息——叙事的黄河”展;2021年7月参加中国国家画院庆祝中国共产党成立100周年邀请展“山河锦绣——山水画名家作品展”;2021年10月参加“刘国松水墨艺术奖”并获得金奖;2022年1月参与北京冬奥会主题创作,作品《冰梦飞扬》展出于冬奥会主新闻发布中心。