7月19日,“重读经典的意义——吴悦石《石鼓文批注》新书分享会”在首都图书馆隆重举行,民政部原党组书记、部长黄树贤,中共中央宣传部原副部长、中国文联原党组书记胡振民,国务院原副秘书长丁向阳,人力资源社会保障部原副部长杨士秋,原文化部副部长王文章,中华诗词学会会长周文彰,全国工商联常务原副主席孙安民以及著名书画家申万胜、赵学敏、张立辰、郭石夫和来自全国百余位政界、文化界、艺术界代表出席活动,与广大读者共赴这场跨越千年的文化之约。

活动现场

中共中央宣传部原副部长、中国文联原党组书记胡振民在致辞中表示,经典是文化的瑰宝,重读经典能让我们汲取智慧,并宣布新书分享会正式开幕。

中共中央宣传部原副部长、中国文联原党组书记胡振民

中国书店有限责任公司党委书记、董事长张东晓认为,《石鼓文批注》的出版意义非凡,为大家研究传统文化打开了新的窗口。

中国书店有限责任公司党委书记、董事长张东晓

中国国家画院院长刘万鸣谈及,吴悦石的批注功底深厚,让古老的石鼓文焕发光彩,值得文化界学习。

中国国家画院院长刘万鸣

中国艺术研究院副院长徐福山表示,这样的活动搭建了很好的交流平台,能推动更多人了解和传承经典。

中国艺术研究院副院长徐福山

《中国书法》杂志社社长兼主编朱培尔提到,书法与经典相辅相成,《石鼓文批注》在书法学习上给人诸多启发。

《中国书法》杂志社社长兼主编朱培尔

中国艺术研究院书法院院长杨涛认为,重读经典对当下文化建设很有必要,这本书的出现恰逢其时。

中国艺术研究院书法院院长杨涛

活动现场,吴悦石不仅为读者诠释了石鼓文的内涵、解读重读经典的意义,更将书法作品《劝学·颜真卿》捐赠给首都图书馆,为这场兼具深度与温度的文化盛宴画上圆满句号。

著名画家、中国国家画院国画专业委员会研究员、中国艺术研究院写意画院艺委会主任吴悦石

吴悦石捐赠《劝学·颜真卿》给首都图书馆

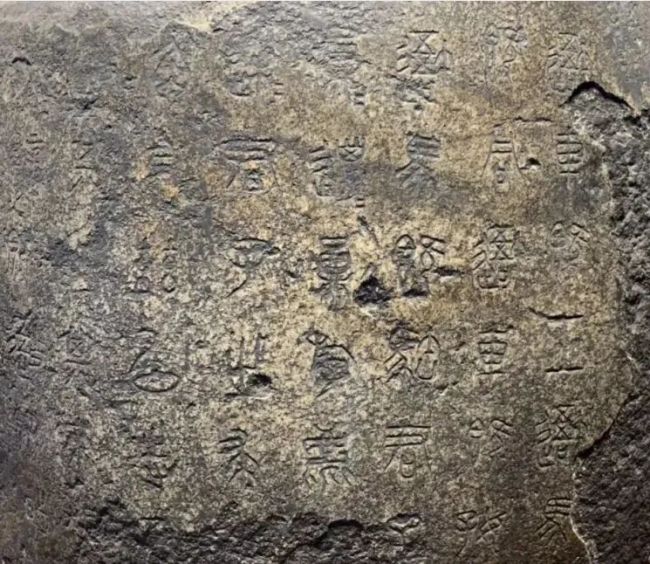

《石鼓文》是中国现存最早的石刻文字,被誉为“中国第一古物”、汉字演变“活化石”。但历经千年风雨沧桑的《石鼓文》现在文字大量缺失、损泐,模糊难辨,使欣赏、学习、研究困难重重。

《石鼓文批注》吴悦石著

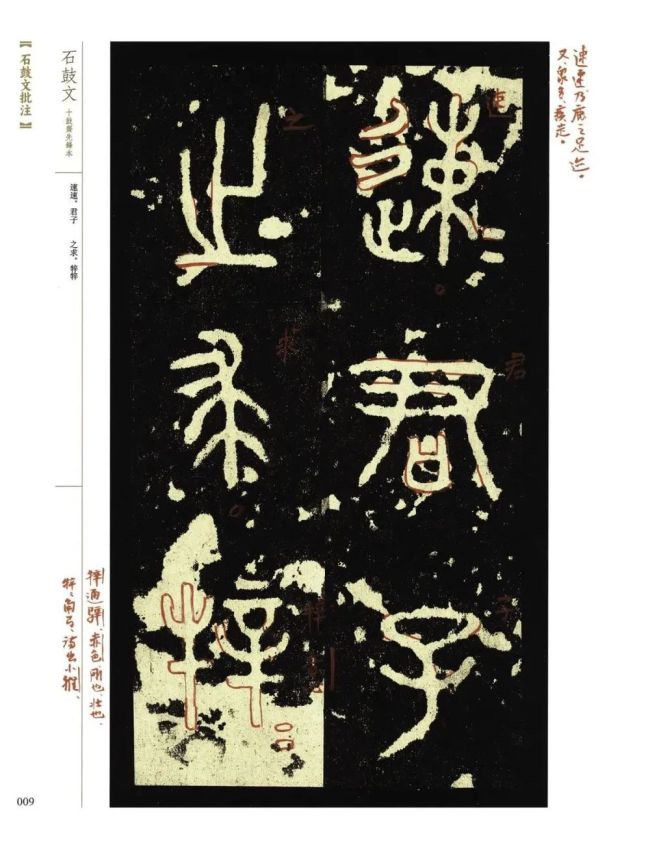

吴悦石新著《石鼓文批注》一书以现存字数最多的“先锋本”拓本为基石,进行逐字释读与批注,或还原先秦生活场景,或补全断裂语义,或提出创见性意见,并辅以古音古义的通俗解读;对拓本字体点画混淆、偏旁缺失等问题进行了严谨考证;同时将散落的文字系统整合,编制石鼓文字汇总表,让艰深的籀篆文字变得明晰晓畅。尤为可喜的是,吴悦石以其深厚学养与精湛书艺,运用“双钩廓填”技法,精准复原146处残损文字,又剔除了因风化形成的伪笔画,最大程度重现了石鼓文原貌与风神。

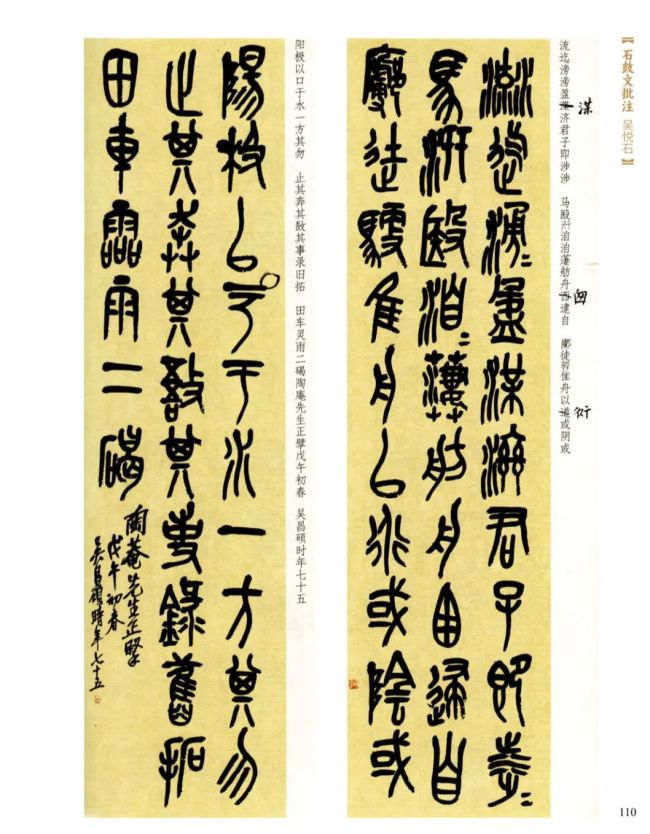

石鼓文

《石鼓文批注》以“页边注、字间补、旁注疑”的独特批注体系,“拓本+临本+汇总表”的立体呈现体系,为读者架起了纵贯古今的桥梁。书法学习者可以通过书中图解笔顺与“双钩廓填”范本,直抵石鼓文“朴茂浑古、圆劲如屈铁”的笔墨精髓,告别“无准本可依”的困境。

文化爱好者可以通过书中240余处文字的精微释读,领略“石上《诗经》”的魅力和汉字演变历程。同时,该书严谨的字源考辨、音义梳理及创见性释读,也为学术研究者提供了相关文字学、史学研究的参考并带来了新的课题与学术空间。

此次,吴悦石新著《石鼓文批注》,不仅是对一部古老经典的深度解码,更是一次跨越千年的文化对话。它让沉睡的石鼓文在当代苏醒,为读者打通了触摸历史脉搏、传承文化基因的通道。在文化复兴的时代浪潮中,这样的探索与实践,正是对“为往圣继绝学”的生动诠释,为守护和弘扬中华优秀传统文化注入了强劲动力,也为我们在古今交汇中汲取智慧、开创未来树立了典范。

互动交流

石语千年破茧声

——《石鼓文批注》序言

多年前的一次机会,让我有幸看到吴悦石先生在《中国古代书法作品选粹——石鼓文释文详注》一书上所做的大量批注、考释文字,我深感震惊并为之吸引。

我完全没有想到吴悦石先生会对石鼓文有如此大的兴趣和如此深入的研究。了解的人都知道,吴先生是一位著名的书画家,即便他是古文字学、金石学方面的专家,研究石鼓文也并非一件易事。今天得知《石鼓文批注》一书即将付梓出版,我格外欣喜,并为之赞叹。

石鼓文是中国现存最早的石刻文字之一,世称『石刻之祖』。其肇于先秦,现于陈仓。十碣环列,状如战鼓,故得其名。文字籀篆相生,古茂遒朴,体象卓然,殊今异古,浑穆天成。石刻现藏于故宫博物院,虽经两千多年雨淋日炙,战火烽烟,依旧神骨峥嵘。其文字之美得到了颇多赞誉,杜甫、韦应物、韩愈、苏轼等均有诗文题咏,康有为等学者更是誉其为『中国第一古物』。

石鼓文不仅是汉字演变的『活化石』,也是研究先秦历史、社会、文化的珍贵资料。其以四言诗形式镌刻于十面鼓形石碣上,被称为刻在石头上的《诗经》。乾嘉以降,不乏考释、汇校者,但因文本残缺,语境湮灭,故而在具体内容的释读上存在诸多争议。

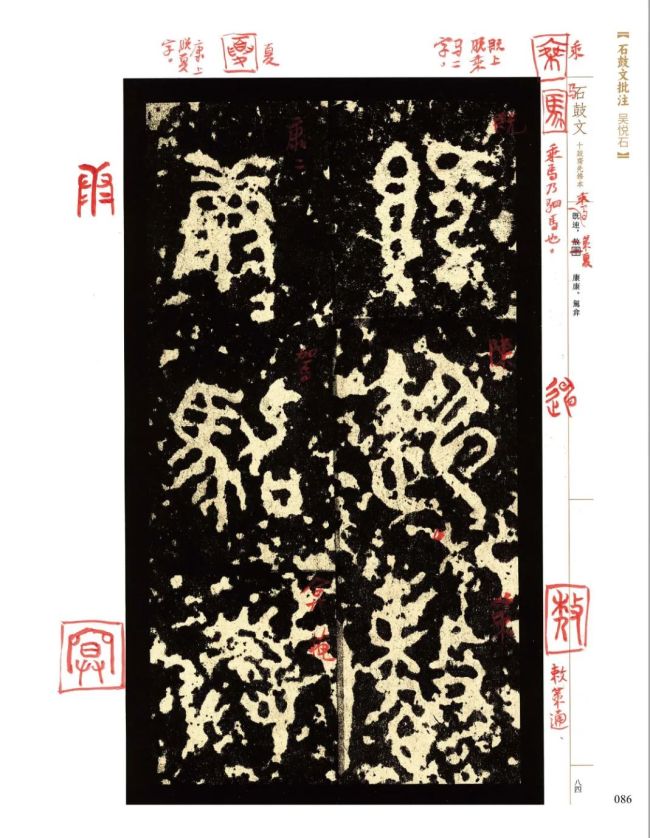

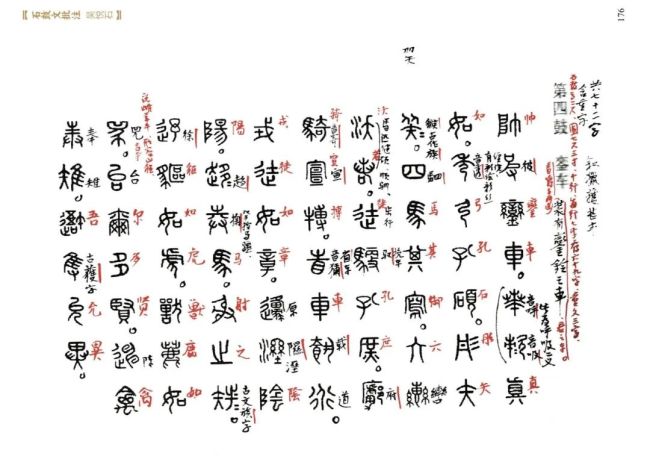

石鼓文现存约272字(原约700字),且有残损,内容涉及考古学、语言学和书法等诸多领域。吴昌硕、郭沫若都曾着手进行过研究。吴悦石先生几十年耕耘石鼓文研究,以读研石鼓文为乐,在所著的这本《石鼓文批注》中,将多年研究所得为读者逐一阐述,主要内容包含以下几点:一是在『先锋本』《石鼓文》印本上的释读批注;二是在吴昌硕《石鼓文》书法临习作品印文上的释文批注;三是在《石鼓文》第一鼓到第十鼓文字上的释读汇总表。

此书的出版,为之后学界、书界对石鼓文的学习临摹、研究考释、推广等都具有深远意义。具体体现在如下几方面。

该书可作为书法者学习石鼓文的最新临摹本。

对石鼓文的释读存在的问题很多,一是文字缺失。『先锋本』《石鼓文》拓本是现存版本中字数保留最多的,达400余字,而石鼓文原文字数大约在700字。二是由于石花侵蚀导致文字点画、偏旁和字形丢失,人为误判、误读较多,故宫红外检测论证『先锋本』存在27处人为造成的伪笔画。三是字形误判与部件混淆。文中有大量高古奇字难识难辨,如此给弄清石鼓文的内涵带来难处。四是字义误释。石鼓文历史久远,文字和而今通行的汉字存在诸多不同,部分释义为考证而考证,多有臆断,众说纷纭,难分真假。五是因文例断裂而导致语义偏差。今人对古文揣摩判断千人千面,只有摸索难言定论。六是过于依赖《诗经》。石鼓上的诗歌与《诗经》格式虽相似,但石鼓诗的篇幅比《诗经》里的诗要长,时代也晚于《诗经》,过度比附影响正确理解。

石鼓文字形独特,书法刻写体势整肃,笔力稳健,颇具古朴雄浑之美,但现存拓本出现的残缺文字给书法学习者造成了极大的困难。吴悦石先生在《石鼓文批注》中,对146处残损文字字形进行补阙,并以『双钩廓填』形式完成复原;同时对石花造成的拓本字体点画混淆、偏旁部首丢失和严重残损文字等都进行了考证,为广大书法学习者建立了新的相对准确的书写参考临摹本。书中又有吴昌硕临写的《石鼓文》释文,这使得难以掌握的石鼓文拓本临摹书写变得更加简单明了,这无疑是送给广大书法者的一份厚礼,为书法学习者提供了阅读便利。

此外,该书还是历史和古文字研究者考释石鼓文的参考书。

《石鼓文批注》中多处详尽批注及释读汇总表的呈现,使学习石鼓文者不仅了解其字形,更知其文意。粗略统计,吴悦石先生在书中对宋拓印本240余处内容进行了批注。

其一是以书页边注的方式,对每一鼓的内容进行详解。如在第三鼓的批注『第三鼓,田车,叙田猎盛况,秦人驾车于高地,引弓待发,野兽四散奔逃』,使该鼓内容一目了然。其二是以字间间注的方式,对拓本中文字缺失部分进行补充。见第四鼓第二行第二字『真』与第三字『弓』之间批注:『「真」下有「如」字,「弓」上有「秀」字。』并又注『「秀」音「透」,有彩绘彩丝缠绕』。其三是以字旁注疑的方式,对文中尚存的疑点提出以供参研。读第四鼓第四行四字处批注『按,此字与前介字不同为,前释为四,此字亦为四,存疑』。

《石鼓文批注》对石鼓文第一鼓到第十鼓122处释文(上册46处,下册76处)也进行了核校,并作出了修改和补充。如第四鼓第十行原释文为『公』字,核改后为『戎』字。此类考证修正难度较大,但为相关学科研究提供了宝贵案例,可供学界共研共商。尤其是该书第肆部分把第一鼓到第十鼓字数、书写、读音和字义及各鼓刻写内容都介绍得相对完整,这对石鼓文的研究具有重要意义。

石鼓文具有特殊的历史地位与文化意义,在青铜器铭文与简帛墨迹之间,石鼓文是承前启后的『活化石』,其每一笔都隐藏着汉字演化的痕迹。然其籀文之奇谲、章法之玄妙、文辞之隐晦,常令慕名而来的研习者徘徊于外。本书以三重解玉刀剖开历史尘封的璞石:首重字源考辨,将大篆笔势拆解为可循的笔顺;次探音义流变,在千年雅言与当代语系间搭建桥梁;终以艺术解诂,透过刀锋看笔锋,还原毛笔书写时的韵律节奏。如此层层递进,让读者拾级而上。尤为难得的是,吴先生在学术严谨与大众传播间找到了精妙的平衡点,对初涉者,书中有『说文解字』式的图解启蒙;于进阶者,有历代金石考据的精华荟萃;即便是专业研究者,从石花泐痕中破译出的章法玄机,亦能激荡出新的学术灵感。当青铜时代的马蹄声在注释行间重新响起,我们触摸到的不仅是冰冷的石刻,更是华夏文明生生不息的心跳。

这本批注本让石鼓文走出了博物馆的玻璃展柜。当斑驳的刻痕重焕笔墨神采,这部沉睡千年的石上《诗经》有了新的律动。昔年韩愈作《石鼓歌》时『嗟余好古生苦晚』的遗憾,在当今这个文化自觉的时代,正被这样一部兼具学术深度与传播温度的读本悄然缝合,这也正是我们期待的文化传承最美好的模样。从这种意义上讲,本书也是一本科普版的石鼓文读本。

汉字因为书写工具和书写材料的不断变化,进而在不同时代演绎出风格迥异的美。吴悦石先生通过细致而严谨,同时充满力量的笔触,在书法道路上不断深入地探索着,带领我们一次又一次领略了文字穿越千年透射出的意蕴。

《石鼓文批注》的出版,将会是石鼓文研究史上具有里程碑意义的一件事情,可喜可贺。是为序。

丁向阳

二〇二五年四月十二日

拨云去雾现月明

——《石鼓文批注》出版说明

《石鼓文》为先秦篆籀之瑰宝,华夏文明之遗珠。其字如古鼎铸文,浑穆苍茫;其势若岱岳凌云,气象万千,承载着商周文明向秦汉大一统过渡的独特密码。然千年风雨剥蚀,十面石鼓或裂或损,原文字漫漶难辨,历代摹拓补释虽不乏善本,却因古文字识读之艰深、艺术理解之局限,难免讹误相袭,致使后世学者如雾里观花,难窥全豹。

今著名书画家吴悦石先生,积六十余年书画实践之功力,融艺术直觉与学术考据于一炉,对石鼓文进行系统性批注与勾补。本书以故宫博物院藏明拓『先锋本』为底本,参校海内外三十余种重要版本,运用传统书画「双钩廓填」技艺,对每字每划进行严谨复原。先生以金石学家之精审、书画家之灵明,于斑驳石纹间寻迹溯本,使原本模糊不清的笔意筋骨跃然纸上,尤对有争议字形的考释,既重古文字学的原理,又兼顾篆籀书写气韵,终令这组『中华第一古物』重现其浑穆古雅之原貌。

本书之精髓,在于开创性地融合学术考辨与艺术再现双重维度。吴悦石先生以金石学、文字学为经,以书画笔墨造诣为纬,对四百个铭文展开逐字精研:凡遇残缺之处,必参照先秦文字谱系反复推敲;每有争议之笔,辄比勘历代拓本详加辨析。先生以其独到的『双钩廓填』补阙法,既恪守原作风骨,又以朱墨勾描使湮灭笔触纤毫毕现;辅以旁注考释,于文字源流、结体规律、刀笔转换等关节处抉隐发微,终令斑驳石鼓重现秦人『勒石纪功』时的笔墨真容。

较之前人著述,本书特色尤为显著。其一日『求真』,突破明清以来依样摹形之窠臼,立足先秦文字系统重建形义关联,修正历代误释三十余处;其二曰『明理』,通过逐笔解构刀刻与墨写的转换逻辑,揭示金文篆籀特有的空间构成法则;其三曰『致用』,特设字形演化对照表与刀笔关系示意图,为临习者架设由形入神的津梁。

书中还收录清末巨匠吴昌硕临写的《石鼓文》墨迹珍本。吴昌硕以金石笔意入书,其临作既存古拙苍茫之质,又具写意抒情之韵,以独到深厚的功力再现石刻苍茫之气韵,与石鼓原文形成跨越千年的艺术对话。

吴悦石先生以书画家的敏锐与史学家的严谨,不仅修复了石鼓的形质,更唤醒了篆籀艺术的生命力——那些重新挺立的横竖撇捺,既是通往商周文明的时光隧道,亦是滋养当代书道的源头活水。

今展此册,但见石鼓文字如老将列阵,肃穆中蕴藏万千气象;补注朱痕若新火续灯,温润处照亮千古幽微。值得注意的是,吴悦石先生在批注中所书写的石鼓文篆书,以行草入篆,灵动洒脱,古朴率真,与其『大写意』绘画风格高度一致,不经意间笔墨相融,个性鲜明,极具特色,于吴昌硕、陶博吾外另辟蹊径,足以给书法爱好者提供『临』于『创』的良好启示。

此书的问世,于学术研究、艺术传承皆具深远意义。于学界而言,系统廓清了石鼓文字训诂迷障,为上古文字研究提供了可靠范本;于书坛而言,完整呈现石刻文字与毛笔书写的内在关联,解析篆书笔法千年沿袭之流变;于文化传承而言,则使普通读者得以直面中华文字的本源之美,在横竖转折间触摸文明根脉的强劲律动。昔人谓『金石不朽』,今以吴悦石先生之批注为舟楫,先秦先民刻石纪事的文化基因,必将穿越时空,滋养当代人的精神世界。愿这部熔铸学术深功与艺术灵光的批注本,成为叩问中华书道本原的罗盘,指引后学在斑驳石纹与淋漓墨韵间,寻得文明传承的真谛与妙趣。

兹书付梓,既是对传统文化的深情致敬,亦是为未来研究树立崭新坐标。冀望读者循此进入石鼓文的玄奥之境,在斑驳与清晰、残缺与完满的辩证中,感悟中华文明生生不息的创造力。

陈逸墨

二〇二五年四月十二日

(来源:书画频道,部分图片源自主办方)

艺术家简介

吴悦石,当代中国画代表人物之一,书画俱精,功底深厚。现为中国艺术研究院研究员,中国艺术研究院吴悦石工作室导师,中国国家画院研究员,中国国家画院吴悦石工作室导师,中国国际文化交流中心理事,中国画学会理事,中国美协会员。