在济南画坛,董廷新先生是个令人惊异的重要存在。这惊异,来自于他源源不竭的创造力,来自于他在绘画艺术上的不断探索与创新。用他自己的话来说,就是切换——创作思维的切换、创作方式的切换、创作技法的切换。

不同的艺术家,有着截然不同的艺术气质和艺术追求。以唐诗为例,李白的汪洋恣肆,杜甫诗沉郁顿挫,王维的静谧深远,白居易的平实自然,都创造了诗歌艺术的高峰与奇迹。所以,艺术的价值在于差异,而不在于雷同,如果可以允许千篇一律,那么今天的复印高仿机器就是顶尖的艺术家了。还是齐白石先生那句话说得好:“学我者生,似我者死。”这是艺术创造的一大规律。因此,当我们惊异于董廷新先生的艺术“切换”时,不能武断地视为离经叛道,而是尊重艺术发展规律的创新之举。因为一部中国绘画史就是一部创新史,这是毋庸讳言的。

深山樵歌

于是我们看到,早期就得到张鹤云、张乐毅、郭志光、解维础等名家真传,长期浸润于传统山水、花鸟之中,艺术根基扎实、艺术功力深厚的董廷新先生,并不满足于那些程式化的表现,而是在传统水墨技法中渐渐融入了新的元素,如光影的运用与调适,重彩的铺陈与渲染,乃至现代绘画的想象与变异等等。

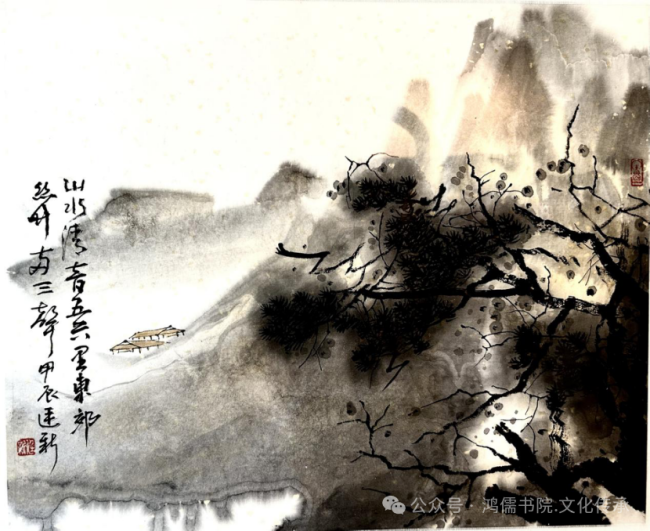

山水清音

他的有些作品,是在传统绘画的基础上向前走了那么一小步,如创作于2024年的《山水清音》《泰山印象》、2025年的《深山樵歌》,题材、构图、线条、笔墨都是中国传统绘画的样貌,但又明显增加了新的光影艺术成份,让人既能欣然接受,又感觉耳目一新;有的则走得较远,不但笔墨语言有了很大变化,还更多引入了造型艺术元素,试图以新的形象增强画面的内涵和表现力,如创作于2025年的那幅花鸟作品,画上题诗“涧水无声绕竹流,一鸟不鸣山更幽”,但那两只鸟的眼神,却与题诗意境形成了强烈的反差,让人在它们的眼神中反复揣摩其中的多重意蕴;有的则大步向前迈进,如创作于2025年的《夏之梦》系列,在创作思路与构图上完全脱离了中国传统水墨画的范式,借助中国的水墨与颜料,大胆将夸张、变形的动物、植物、器物和天空、大地、海洋、城市,按照画家的非逻辑想象组合在一起,生动鲜明地表现了“风华如梦”这个既清晰又模糊的主题。

夏之梦(之一)

我理解,这就是“切换”,这就是董廷新先生意图使用的三种切换模式。对于前两种,绝大多数人应该能够接受和理解;对于第三种,可能会觉得比较突兀,或者会发出“这还是不是中国画”的疑问。对此,我们是否可以反问一句:“这不是中国画又是什么?”只不过是他放弃了中国绘画山水、花鸟、人物的传统题材,以笔墨、色彩写梦,写自己的内心世界而已。

我觉得这是董廷新先生借助西画形式,向自己内心开拓的一个有益尝试。他好像又回到了自己的年轻时代,回到了童年时光,可以毫无顾忌地放下所有的枷锁、程式、负担,任凭内心自由表达。试想,如果是一个没有任何中国传统绘画“框框”的孩童提笔落墨,渲染色彩,他会画成什么?大概就会画成董廷新先生这个样子。这是童心的体现,自由的抒发,是董廷新先生艺术“切换”的重要探索与实践。我们今天实在不能轻易断言他的成功与失败,我们只能把这些绘画作品看作一个重要的存在。它们的价值,或许要到很久以后才能体现出来。很多创新艺术的价值,不是那么容易就被当下的人们认识的。如果都能认识,它的创造性、先锋性肯定大打折扣。