新春以来,DeepSeek成为各个行业所聚焦的热点话题。这个融合了人工智能与大数据分析的前沿平台,正逐步揭开其神秘面纱,展现出对各行各业颠覆性的潜力。随着DeepSeek技术的不断成熟与普及,我们正站在一个由数据驱动、智能引领的新时代的门槛上。它不仅仅是一项技术革新,更是人类生活方式与思维模式的深刻变革。那么,将DeepSeek运用到美术评论上,会有怎样的效果?为此,文化视界网&中华网山东特此开设“DeepSeek谈艺”栏目,旨在探索人工智能与美术评论的跨界融合,为传统艺术领域注入新鲜活力。

——编者按

在当代中国画坛,于文江的创作始终保持着一种罕见的学术自觉。他的人物画既非对传统程式的简单复制,亦非对西方现代主义的盲目追逐,而是在历史褶皱与生命肌理的双重勘探中,构建起具有东方美学特质的当代话语体系。这种艺术实践,不仅为人物画的现代转型提供了范本,更在全球化语境中重新激活了中国绘画的精神基因。

《血痛·抗日战争中受难的中国女性》纸本设色2009年310cm×520cm中国美术馆收藏

于文江的历史题材创作,始终拒绝宏大叙事的空洞化表达。在《血痛——抗日战争中受难的中国女性》中,他摒弃了战争场景的直接再现,转而聚焦于女性群体的精神创伤。画面中被撕裂的衣襟、凝固的泪痕与蜷缩的躯体,构成了一组极具象征意味的视觉符号。这种以个体命运折射民族苦难的创作手法,暗合了中国美学“以小见大”的传统智慧。更值得玩味的是,他将西方古典写实主义的造型技法与中国工笔的意象表达熔铸一炉——人物面部的细腻刻画借鉴了伦勃朗式的光影塑造,而衣纹线条却延续了吴道子"吴带当风"的韵律感。这种跨文化的语言嫁接,使历史记忆既获得了视觉的真实感,又保留了东方美学的含蓄特质。

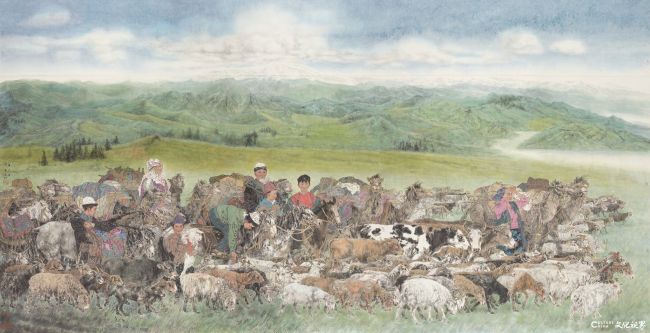

《哈萨克迁徙——春的牧场》纸本水墨设色2020年190cm×367cm一带一路国际美术工程入选作品

《哈萨克迁徙——春的牧场》纸本水墨设色局部